七一文学丨初识舞台艺术丨熊刚专栏

文章来源:七一客户端发布时间:2021-11-16 11:52:13

万州,历史悠久,人文厚重,山水化育,开放包容。曾经成建制拥有歌舞、川剧、曲艺、杂技、京剧五个剧团,这种文艺院团“五团同城”的现象,在全国同类型区县中,可谓独树一帜。

董政/摄

在我成长的过往中,无论是幼稚懵懂的儿童时期,还是初涉人世的青少年时期,歌舞剧、京剧、川剧、杂技和曲艺,开启了我们中国传统舞台艺术的启蒙之门。中国古典长篇小说四大名著《水浒传》《三国演义》《西游记》《红楼梦》中的武松打虎、桃园结义、孙悟空大闹天宫、黛玉葬花等人物、故事、场景,在舞台演出中,潜移默化地转变为我们日常的思想观念和价值取向。中华民族和中国革命的历史进程与震古烁今的历史画卷,在舞台艺术的熏染中,得到认识和加深。剧情中的故事情节、人物形象,在寓教于乐中,让我们感知生活中的真善美,人世间的假恶丑。

包红明/摄

地处二马路的京剧团在冰糕厂对面,左右两边是新华书店和庐山相馆。小时候,父母都在二马路上班,我经常在京剧团一带出入玩耍。京剧团门前的彩色演出海报常常吸引我的目光,给我视角冲击。京剧团剧场为两层建筑,简陋的前厅与二马路齐平,由两侧的木楼梯向下行走就到了负一楼的剧场。

谢长白/摄

我观看过京剧团演出的京剧《杨门女将》《穆桂英挂帅》《孙悟空三打白骨精》等剧目。在革命现代京剧红火的年代,我观看过现代京剧《红灯记》《智取威虎山》《沙家浜》《杜鹃山》等“样板戏”。

《杨门女将》一剧中展现的家国情怀,让我印象特别深。这部戏是一部赞颂忠义爱国、勇敢无畏的杨家将经典之作。戏中,杨府设宴庆祝杨宗保五十寿辰之际,却传来杨宗保在前线沙场为国捐躯的消息,宋天子因朝中无人领兵挂帅想与敌国求和。杨家遗孀强忍悲痛,佘太君挂帅、穆桂英做前锋,杨门女将上阵杀敌,为国立功。放在今天,这部戏仍对世人有着深刻的教育意义。

谢长白/摄

川剧团在和平广场复兴路,这也是我十分熟悉的地方。川剧团剧场当年叫“战斗剧场”。我们去川剧团看演出,一般都是从“七层楼”东方红旅社旁边的弯弯曲曲、灯光微弱的小巷子穿行而去。演出散场后,人们又是拥挤着从小巷子回到和平广场。在这里,我看过川剧《十五贯》《九五怒涛》《白蛇传》等剧目。

我对川剧的最初接触是从观看《十五贯》开始的,感觉川剧特别有意思。《十五贯》里屠户尤葫芦为生计借来十五贯铜钱,酒醉归家向养女苏戍娟戏言,说这十五贯铜钱是卖她所得,苏戍娟信以为真,连夜离家出走。赌徒娄阿鼠夜入尤家行窃,杀死尤葫芦,盗走十五贯钱。邻居怀疑苏戍娟杀父潜逃,报官追缉。苏戍娟迷路,偶遇为主人收来十五贯货款的外城伙计熊友兰,二人结伴同行,被众人误认为通奸杀人凶手,同押官府。苏州太守况钟在复查中察觉罪证不实,根据蛛丝马迹查出嫌疑人娄阿鼠和案情真相,为熊友兰、苏戍娟二人昭雪。此剧揭露批判了主观臆断和循规蹈矩的官僚作风,歌颂了实事求是的精神。

谢长白/摄

曲艺团所在的琴音楼位于三马路路口,20世纪70年代后期至80年代,是万州曲艺演出开始活跃的时期。这里竹琴声声,金钱板叩响,花鼓咚咚,清音萦绕,评书啪嗒。曲艺团排演了大量丰富多彩的曲艺节目。四川盘子《新对花》、琵琶弹唱《梳妆台》还被选送到中央人民广播电台播放。华国秀演唱的长篇竹琴《华子良传奇》,在中央人民广播电台和四川人民广播电台接连播出。

谢长白/摄

我对曲艺团演出的金钱板《秀才过沟》至今记忆犹新,唱词大都记得。《秀才过沟》说的是一个秀才,虽满腹经纶,但对庄稼一窍不通,他把苦瓜认成嫩苞谷,把大萝卜说成红苕长得粗。秀才途经一条宽不过二尺五的水沟时,如何过沟,他在经典书本中找答案。这时,来了一农夫,说这很简单嘛,一跳就过。结果秀才一跳,跳进水沟,肚皮灌成个大茶壶。农夫给秀才示范,一步就跨过了沟。秀才理直气壮地埋怨,书上说“双脚为跳,单脚为跨”,你明明是“跨”为何说“跳” ,农户你真是一个不懂圣贤书的人啊。看完表演,我们忍俊不禁,在以后很长的日子里,一想到这个秀才就会偷偷地乐,嘲笑他太迂腐、太可笑。

杂技团那个时期在和平广场影剧院排练和演出。在影剧院,我多次看过杂技表演,印象最深的是精彩刺激、扣人心弦的《走钢丝》《登天梯》《顶碗》等节目。后来,杂技团创编的《柔术滚环》《双人顶碗》《高车踢碗》《大球顶椅》等一批高质量杂技节目,在首届全国杂技比赛、中国吴桥国家艺术节、四川省杂技调演、巴蜀文艺大赛中获奖,在国内享有盛誉。

谢长白/摄

我对杂技团演出的魔术也心心念念,喜欢不已。魔术神奇变幻、神乎其神、妙不可言,让人浮想联翩。当时,我们这群孩子总想模仿魔术,却都不得要领。但有个小魔术,我们倒经常玩,那个魔术是将蚕壳剪出一个口子,带到大拇指上,在口中念道“一个白胡子老头不见了,从我的瞎孔角(胳肢窝)钻出来哒”,把蚕壳从拇指上瞬间取下,在瞎孔角晃一下后,再带上去展示在小伙伴面前。可见当年这魔术对我们的影响。

歌舞团那时叫文工团,地处高笋塘流杯池旁边,这是我每天中午放学的必经之地。我对歌舞团的熟悉和了解,更多是在高中阶段。从万二中去地委幺姨家吃中饭,我都是从高笋塘背后的青羊宫巷子穿行,走到白岩书院,就能听到剧团里传出的排练歌声和乐队的伴奏声。

这一时期,我在歌舞团观看过歌舞剧《刘三姐》,歌剧《刘胡兰》,观看过话剧《于无声处》《一双绣花鞋》《西安事变》。当年,歌舞剧《刘三姐》演出,轰动了万州城。刘三姐聪慧机敏,美丽动人,歌如泉涌,惹人喜爱,一时成为街谈巷议,大街小巷都在传唱刘三姐的歌声。

谢长白/摄

不久,歌舞团演出的轰动一时的中外歌舞晚会,也给我留下深刻的记忆。晚会一改我们小时候熟悉的歌舞风格,一股清新之风扑面而来。苏联歌曲《莫斯科郊外的晚上》,把大自然纯朴的美与年轻人真诚的心声、萌生的爱情,和谐地交融在一起,产生出水晶般剔透的旋律。叙利亚民歌《你呀你呀》更给我们带来十足的欢乐。演唱这首歌的演员音色圆润,表演灵动,略带俏皮。听后,我们既新鲜又兴奋。这首歌一时成为我们小伙伴中的流行曲。

谢长白/摄

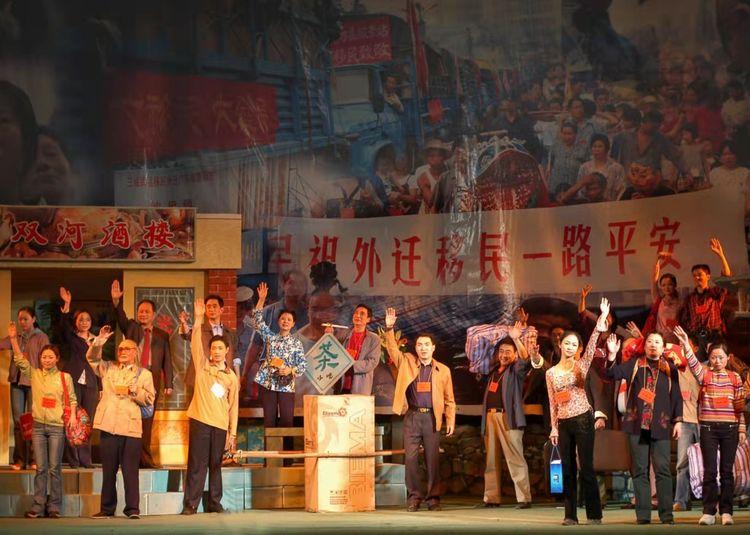

“五团同城”,这是万州文艺曾经的辉煌和骄傲。正是这一厚重的文化积淀和院团资源,开启了万州舞台艺术《移民金大花》《三峡人家》《鸣凤》《白露为霜》《薪火》等流光溢彩、精品迭出的新时期,中国戏剧“万州现象”卓然成为万州一张弥足珍贵文化名片。在这一过程中,我始终对文艺院团满怀深情,对剧目建设抱有热忱,做了一些加薪添柴的工作,这跟小时候文艺院团在我心中播下的舞台艺术种子不无关系。

编辑:李微希