七一文学丨巴阳峡,儿时的诗和远方丨熊刚专栏

文章来源:七一客户端发布时间:2021-12-03 11:52:01

孟学箴/摄

小时候,虽在城里长大,但一提到距离万州城30多公里的黄柏溪,我就会产生一种别样的亲情和乡情。那里是我父亲的出生地,我的老家,有我的祖屋。

每逢春节,我们一家人都要回黄柏溪老家过年。16岁外出求学前,乘坐木船航行川江去黄柏溪,这是我人生中第一次离开万州主城,第一次感受外面世界的另一番天地,第一次引发对外部世界的好奇和无限想象。

大年三十,天还没亮,我们随父母,来到南门口码头。在以水运为主要交通方式的年代,这里,舟车辐辏,人蔗浩繁,樯桅林立,号子铿锵,帆船往来穿梭不断。南门口见证了万州历史上木船运输最为繁忙的景象。

孟学箴/摄

那时,木船还是川江短途客运的主要交通工具。回老家过年的人们纷纷从跳板涌上木船。跳板上设有一个卡门,有专人验票。卡门的门柱上,刻着一个一米线的标识。我身高不到1米时,可以免票。后来,身高超过1米,需购买成人票乘船。万州到黄柏溪票价是0.30元。开船前有小贩上船售卖烧红苕、卤鸡蛋、烧饼之类的东西。待密密麻麻坐满一船人后,木船才驶离岸边,向下游开去,抵达黄柏要2个多小时的行程。

黄柏溪在万州下游方向,木船沿途停靠密溪沟、晒网坝、猫儿砣、杨家背、拖路口、观音堂、大周溪、小周溪、太阳溪等地方。行船过程中,船老大在后面操舵指挥,把持着木船的方向,船的两边顺着船身各架着一个长长的橹,8名船工在两边有节奏用力地摇橹。遇到大轮船驶过,船老大拼死稳住木舵,木船在波涛汹涌中,摇摆起伏。船倾斜时,一头江浪迎面扑来,往往打湿了坐在船舷边的旅客衣裤,一船人惊呼声一片。

船过小周溪,江面便变得狭窄起来,这就是川江上著名的巴阳峡。巴阳峡是长江最为险奇的峡谷之一。据北魏时期郦道元《水经注》记载︰“江水又东,径石龙而至于博阳二村之间,有盘石,广四百丈,长六里而复,殆于阻塞江川,夏没冬出,基亘通渚”。 这是历史上最早对巴阳峡的描述。巴阳峡两岸,是造型各异、连绵不绝的突兀江岸石。怀着好奇心,我们起身来到船头,感受峡风刮过脸颊,头发迎风飘飘的兴奋。

只见两岸石壁临江对峙,刀砍斧削,绝壁险峻,怪石嶙峋,处处危石凌空,半流飞坠,惊涛拍岸。千百万年江水荡涤冲刷的痕迹形成的千姿百态的江岸石,奇形怪异,不一而足。那如山羊临江饮水的“羊子石” 、横天飞凌似老鹰的“老鹰石”、与生活用品相似如“汤勺”状的“调羹石”……加上船工撑篙在江岸石上点出的窝窝凼凼的“纤夫泪石”,构成巴阳峡两岸特殊的景观,这一览无遗的震撼,来之远古,传之未来,带给我们无穷的想象。

“江从天汉开,水从石上流”。巴阳峡古称“龙盘石”,位于万州东约21公里的地方。从万州鸭蛋窝到云阳栈溪沟,峡长约9公里,是川江上以险、窄著称的咽喉之地。冬季枯水时节,江面狭窄处只有80余米,最宽处有150米,峡中最深处44.2米,最浅处21米。长江自古就有“深不过巴阳,浅不过洛碛”的说法。枯水月份,长江水位下降,两岸岩石就“浮”出水面。表面上水流看似平缓,而江底多是乱石,汹涌澎湃,暗藏杀机。巴阳峡是长江航道有名的单行控制河段,上下船舶,由航标引导,错时过往。洪水期来临之后,江水漫出峡堤,河面宽度在短时期内即可达700多米。

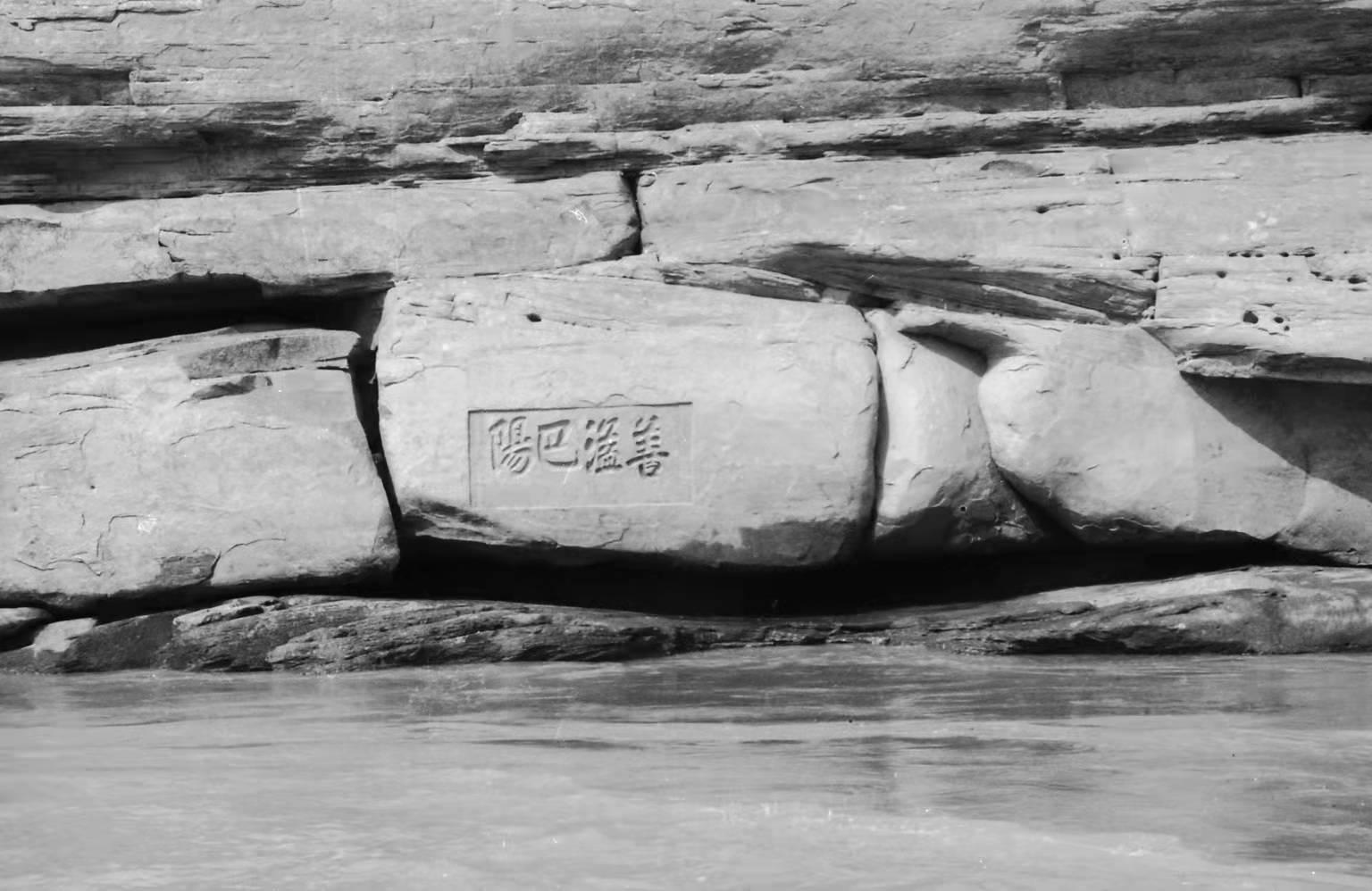

历史上,过往船只无不在巴阳峡峡口打点、候风、泊停,这里成了过往船只的泊地,可谓“涛江翻雪卷湖滩,晚泊岩扉暂解颜”。巴阳峡全段石壁上留有人类各个时期活动的痕迹。从旧、新时期至清代各个时代的石刻、漫记、壁题以及令人费解的远古符号、图语,比比皆是,记载着川江历史的足迹,成为一道历史文化长廊。

孟学箴/摄

为祈求行船安全,清道光十二年(公元1832年) ,人们集资修“水府三官”神像于北岸石壁。过往木船,或停靠专祷,或隔江遥祝。清道光二十五年(1845年),湖北督粮道邱煌,题“佑贶灵长”,以护佑行船平安。清咸丰七年(1857年),知县冯卓怀设巴阳峡上下义渡,并于咸丰十年(1860年)亲书“普同利济”四字刻于峡壁,与邱煌题刻并列,与对岸神像隔江相望。北岸峡壁还有“善溢巴阳”四个大字,楷书横写,船行江中,清晰可见。人们在巴阳峡壁缝中常可拾得汉代印章、秦砖汉瓦、宋瓷清花等残物残片,可见昔日繁华景象, 令人无限遐想。

黄柏溪就在巴阳峡的南岸,由于水形复杂,这里有上渡口和下渡口两个渡口。水势好的时候,木船容易泊岸,停靠下渡口。由这里进入黄柏场,无需步行劳顿。遇到水流湍急的时候,木船便在上渡口停泊,也需船工反复撑杆,才可靠岸。

上渡口距离黄柏场还有2公里左右。上岸后,需在河坝徒步走过很大一片滩涂,才能到达场镇。沿途河滩,竹架上晾晒着一眼望不到尽头的榨菜头,偶有几条打渔船静静地搁放在沙坝上,几张渔网在竹竿上晾晒着,随风摆动。

阖家团聚,年味十足的日子总是短暂的。初四那天,我们依依不舍告别老家的亲人,返回万州。天刚蒙蒙亮,在晨曦的寒风中,我们沿着山路下行,来到黄柏溪渡口再次登上木船。

王伦利/摄

逆水行舟,木船前行比顺水变得复杂起来。船紧靠河岸,缓慢上行,船工们吃力地摇着橹。起风了,船老大解开桅杆上的缆绳,升起船帆,船借助风势,速度稍微快了起来。一遇激流险滩,船工们就要带上纤绳,脚蹬石头手趴沙,下船拉纤。这时,河滩传来一领众和的号子声,此起彼伏,时而舒缓,时而激越,时而抒情,时而粗犷浑厚,表现出从他们骨子里蹦出来的那种坚韧与拼搏,不屈与抗争的精神。

岸边水流湍急,乱礁时隐时现,遇到纤绳被礁岩卡住,我看见船工喝上一碗烧酒后,随即跳入长江,凫水过去,用敏捷的动作挪开了纤绳。遇到水激而又不能拉纤的地方,为减轻船上的货载,船老大还要通知旅客下船,徒步前行一段路后,再返回船上。

船行4个多小时后,在密溪沟一带,我们可以远远望见万州城。由于浪大水急,船在南岸,不能直接过岸。木船要划过冷库,经陈家坝,最后到达西山钟楼对面,再才转向江斜对面的南门口码头,成45度角横划而来。船到中流,只听船老大高喊一声,“伙计们哟,起风了哟,走起,走起”。于是,船工们甩开膀子,奋力划桨,嘴里连续发出“嘿咗”“嘿咗”的号子声。木船在惊涛骇浪,风急浪涌中,终于在摇摇晃晃的颠簸中在南门口泊岸。

大河不语,日夜奔腾不息;层峦叠嶂,两岸涛声不绝。如今的川江,已经很难觅见木船,三峡蓄水,川江两岸变得波平岸阔,巴阳峡也永沉江底。然而,巴阳峡的江岸石,它见证了川江舟楫传说的过往,川江上的木帆船 ,承载着我浓情蜜意的乡愁,那是我儿时的诗和远方。

编辑:李微希