忘不了的故事 忘不了的人

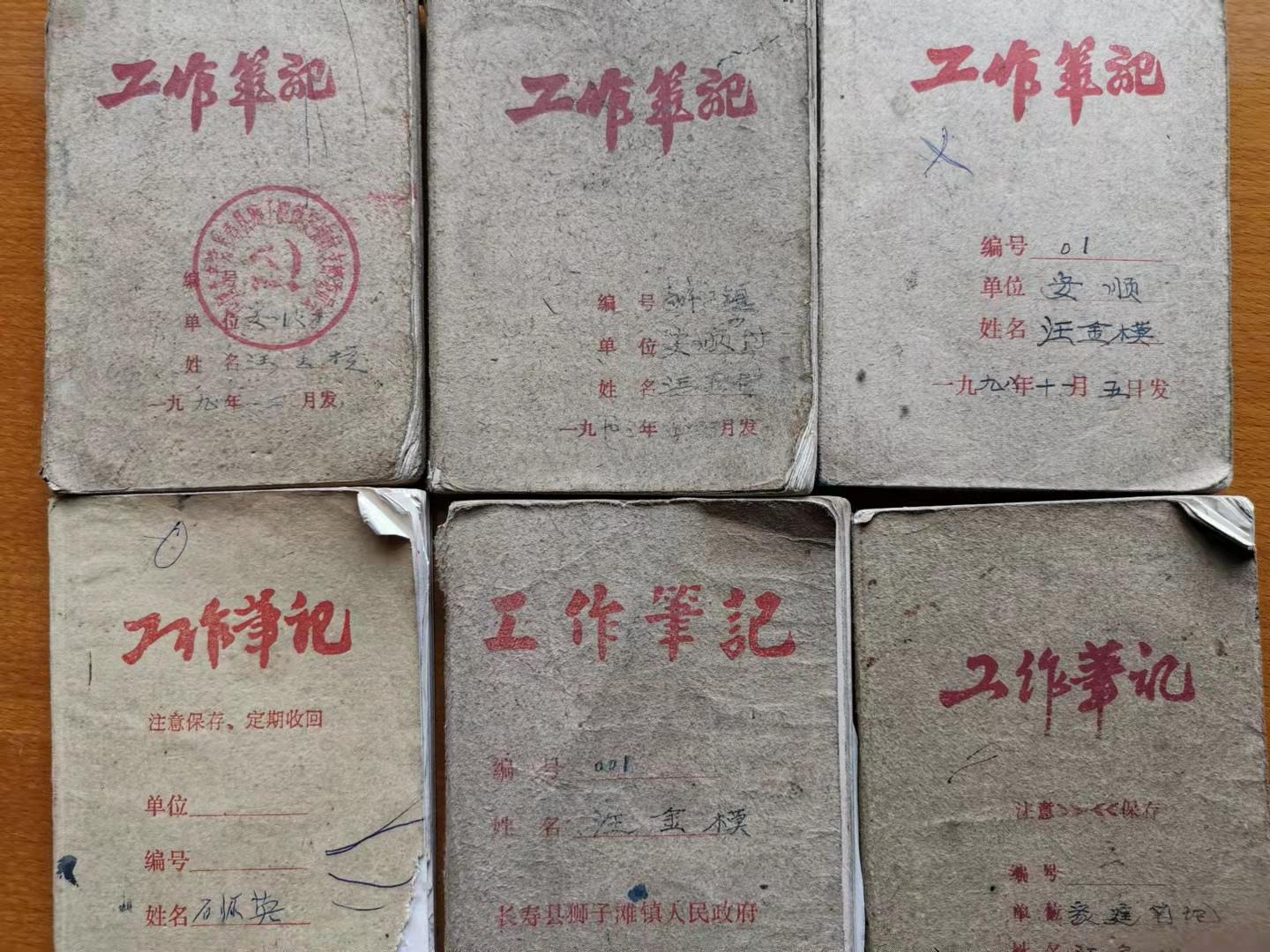

——追记长寿区长寿湖镇安顺村原党支部书记汪金模

文章来源:七一客户端发布时间:2021-12-21 10:20:49

重庆市长寿区,有一片美丽的长寿湖,面积65.5平方公里,湖中200多个大小岛屿星罗棋布,天然组成一个“寿”字,给长寿湖增添了些许神秘的色彩。

湖中最大的岛屿安顺寨和周围几个小岛,组成了长寿湖镇安顺村。如今,这里蓝天白云,雀鸟飞翔,果树成林,农家乐生意火红,农家小院青砖碧瓦美轮美奂,平坦的沥青公路从村头连到村尾,水泥便民路如绸缎般家家相连,水、电、气、通信网络户户皆通,村民们茶余饭后,唱歌跳舞、打牌下棋、吹拉弹唱,过上了美好的日子。他们深情地说:“这些都离不开去世的原村党支部书记汪金模,他生前累死累活领着大家苦干打下的基础、立下的功劳。”“他有着我们忘不了的故事,他是我们永远忘不了的人。”

他去世20年来,党员和村民们常常讲他的故事——

在“不忘初心、牢记使命”主题教育活动中,党员和村民们讲起了他的故事;

在“学党史、悟思想、办实事、开新局”的活动中,党员和村民们讲起了他的故事;

在庆祝中国共产党百年华诞的活动中,党员和村民们讲起了他的故事……

安顺寨的兵,回来了!

汪金模是土生土长的长寿本地人。1947年出生在一个贫苦农民家庭。

年幼的汪金模刻苦学习,每学期期末考试成绩都名列前茅。父母亲虽说不识字,但看见他从书包里取出大红奖状,就笑得合不拢嘴。

1969年,汪金模应征入伍。新兵科目训练十分艰苦,烈日下操练,暴雨下行军,绝境下自救,教官看到汪金模瘦弱的身子,心总是悬着,没想到训练结束,他的各项考核竟然十分优秀。教官笑嘻嘻地拍着他的肩膀说:“还真是人不可貌相,海水不可斗量嘞!”四年的军营生涯,汪金模光荣地加入了中国共产党,五次获得连营嘉奖、两次评为五好战士。经过部队锻炼,他更懂得了做人的道理,树立了忠于党忠于人民、全心全意为人民服务的思想。

“我的家乡很穷,我要回去建设家乡。”1973年,安顺寨走出去的兵,回来了!

安顺寨的电灯,亮了!

“兵哥哥”汪金模回村来了,村民们高兴!安顺寨村民组村民选他当了组长。

汪金模把安顺村民组搞得红红火火,成为全村全镇最富有最文明的村民组。1979年村民们一致推选他为村委会副主任,1981年推选他为村委会主任,1985年他当选为村党支部书记。

安顺村虽然离狮子滩发电厂半湖之隔,但发电厂建厂发电几十年来,安顺村由于太穷,一直用不上电,还是在靠点煤油灯照明,天干没有电抽水灌溉、打米磨面,还得乘船渡湖到几里路的村外。村民们望湖兴叹:“村里何时能用上电?”

“我一定要把电接上岛来,实现村民的愿望!”汪金模下定决心。

要解决用电的关键是钱。购电杆要钱、买电线要钱、装变压器要钱、工人工资要钱……钱从哪来?他思来想去,只有向银行贷款。于是,白天跑银行申请贷款,晚上给供电局写报告申请通电。跑来跑去,不知跑了多少次银行,不知跑了多少回供电局,嘴巴磨起泡,脚板磨起茧……

工程终于开工了。为了少花钱办好事,他第一个参加义务劳动。别看他身材瘦削,但同强劳力一起抬电杆变压器,立电线杆拉电线,无活不干,“嘿咗嘿咗”的声音他吼得最响亮。在他的带领下,村民齐上阵,1980年初全村终于通了电,家家户户用上了电灯,给脱贫致富带来了希望。村民们赞扬他、感谢他,都说他为村民做了一件实实在在的大好事。汪金模却说:“我是村委会副主任,是我该干的事!用上电也是我的愿望啊!”

安顺寨的路,好了!

安顺村四面环水,长期以来,村民出行都靠人工手摇木船过渡,刮风下雨,天晴浓雾,白天黑夜极不方便,安全事故时常发生,有大人小孩乘船不慎掉入水中的,有因渡船翻沉丧命的。汪金模走组串户,也是自己划着一个双桨木船。

“村民的希望,就是我的工作。我必须解决好村民的出行难题。”汪金模给自己下定任务。

安顺寨村民组四面环水,长岭岗村民组三面环水,出行条件最为困难。他熬更守夜写报告,自费去相关部门送报告争取资金,终于为安顺寨村民组和长岭岗村民组各要到一艘机动渡船,结束了长期以来靠人工摇木船过渡的历史。

安顺寨村民组从湖边上岛都是羊肠小道,又陡又滑又狭窄。村民朝上走手拉着旁边的树枝,朝下走手拄着棍子;担、背、抬东西行走更加艰难,提心吊胆,时有不慎滚下坡,不是伤筋就是断骨。人们愁,愁了几代人,他又硬着头皮到县上求助。县交通局想方设法给他们凑了3万元专项资金。同时,汪金模动员村民义务劳动,节约开支。终于,一条条连着130多户村民的便民路,展现在安顺寨村民组,带来了村民出行的安全与方便。

2000年春节,汪金模的儿子汪传宏寄了3000元钱回家给父母买彩电。可正在这时,高洞的跳蹬桥因多年失修,又窄又滑,来回赶云集场的行人过桥很危险,特别是小学生和老年人过桥都提心吊胆。于是,汪金模又把这3000元买彩电的钱捐去修了桥。儿子汪传宏知道后,不但没有埋怨,还伸出大拇指赞道:“爸!你真是我的好榜样!”父子俩捐钱修桥,大家心怀感激,把“跳蹬桥”取名了“爱心桥”。2002年,汪传宏又捐款2万元给村里修公路。

安顺寨的沙田柚,熟了!

“要想富,发展经济作物是出路。”安顺村位于长寿湖畔,日晒充足,土壤、气候适宜种植沙田柚。于是,汪金模决定发动群众改土建园,种植沙田柚。可当时,人们生活困难,只重视种粮食,有的老人说:“肚皮都没弄饱种沙田柚,那啷个要得哟……”汪金模扳起指头给大家算账:“种苞谷亩产大约500斤,每斤卖1元,每亩收入500元左右;种沙田柚每亩栽33棵,成果树每棵每年结果七八十个,每个重量1斤多,亩产约3000斤,每斤卖4-5元,每亩收入10000元以上。你们都看到的,离我们这么近的邻封镇魏家河坎沙田柚种植园的村民有多富。”于是,村里满坡遍野种满了沙田柚树,三年结果后,村民们笑了:“是比单独种粮食划算多了!”

随后,有关专家到此调研说:“这还不行,坐果率还低,个头也还小,需要异花授粉,改善品质,提高产量。”偏偏一些村民嫌麻烦,竭力反对。汪金模想,既然大家不接受,我就先用自家沙田柚树做试验。他按照专家指导,采来异花粉,把毛笔套在竹杆尖上,将异花粉一点一点授到沙田柚花朵上。虽说做起来费神费时间,可到了采果时,同一树龄、同一树型坐果率和个头重量一比,着实让村民惊喜起来。据统计,坐果率增加63%以上,个头重量率增加85%以上,经济收入上升了一倍多,村民乐呵呵地接受了异花授粉技术。

安顺寨的包谷种,值钱了!

上世纪80年代,有技术员来到安顺村,发现这里地形地貌和与外界隔离条件非常好,适合制作苞谷种子,决定在此种植,也帮助村民增加苞谷收成,制种出1斤苞谷种子可以换4斤苞谷,但有的村民就是不接受。

汪金模动员斗土湾村民组先试种。组长首先跳起吼:“啥子制种不制种哟,那是技术员的事,万一失败了,坡上没得收的,锅里没得煮的,碗里没得吃的,吊起锅儿打噹噹嗦!”

汪金模还是耐心做工作:“我们先算一笔账,种苞谷亩产量500斤左右,制种苞谷亩产量350斤左右,制种出的苞谷种子由县种子公司以4斤换1斤。相当于亩产1400斤左右,比种苞谷亩产要多900斤,也就是多两倍以上,你说哪个值钱?哪点要不得?”

“汪支书,账是算得过来,但人算不如天算,万一天不作美,地不听话,产不出种子包谷,啷个办噻?”

“你们先做试验,失败了都到我家里去吃饭。我吃什么你们吃什么,如不放心,我马上写合同让你们手里捏着!”

汪金模把话说到这个份上,大家答应了。

功夫不负有心人,制种的苞谷种子成功了。村民们笑了。1斤换4斤,家家户户的坛坛罐罐装得满满的。现在谈起这事,人们还津津乐道。

安顺寨的农家乐,火了!

安顺村位于岛上,地理特殊,山青水秀,鸟语花香,美如画卷,是发展农家乐得天独厚的地方。上世纪90年代末,镇上干部发动大家发展农家乐,可村民们一个个都鼓眼睛、摆脑壳。有的说:“把住房改成小房间,像城里旅馆那样安好床,煮好饭,城里人到农村来耍,吃农村人煮的饭,睡农村人家的床,看农村人承包的山山水水,然后,把钱一张一张数到你包包里,人家城里人啷个讲究,可能吗?”

干部们叫汪金模带头。汪金模二话不说,叫在重庆创业的儿子汪传宏寄钱回来,把自家的住房装修一新,每间房添置了床铺、空调。自己当厨师,用自家种的蔬菜、粮食,自家养的土猪、土鸡,自家做的老腊肉、香肠、血豆腐,开办起了安顺村第一家农家乐一一金模山庄。缕缕炊烟升腾,道道菜香弥漫,嘻嘻哈哈的欢歌笑语,引来无数游客,观长寿湖美景,品农家乐土味,体验湖中岛上原生态生活。游客高兴地说:“这里空气好清新哟!农家乐的蔬菜好新鲜,腊肉香肠血豆腐味道好香,河水豆花好绵扎哟!”不久,村民纷纷效仿,农家乐办得越来越红火。现在,全村近20多户农家乐分布在各个岛上,接待着从四面八方、海内海外来的游客。

安顺寨小学的读书声,又响了!

1986年夏天,安顺村学校被一场突如其来的大风暴吹得房上片瓦不留,只得停课。汪金模接到校长汇报,立即赶到学校,看到学生没教室上课,非常着急。

晚上回到家里,老伴看他焦头烂额的样子,忙问:“什么事让你这么为难?”汪金模说出了缘由。老伴沉思片刻:“金模,家里不是在银行有2000元存款吗?明天取来你拿去捐了修学校噻!”

汪金模这个钢铁般的男子汉眼泪从布满皱纹的脸上流了下来。老伴见状惊呆了:“金模,你啷个了哟?我说错了吗?”

“不是你说错了,真没想到你这么通情达理,让一坨压在我心里的石头落地了!你让我迈过了这个坎啰!”

第二天,汪金模把2000元捐款交到了学校。在汪金模的带动下,村、组干部和村民共捐款6000多元。学校修缮工作顺利完成,学生娃又回到了教室,村小学的读书声又响了起来。

安顺寨的“公用电话”,响了!

1997年,长寿农村还很少有私人安装电话,可汪金模却将省吃俭用积攒的8000多元存款,拿出来安装了私人电话。

这部电话是全村当时唯一的电话,也成了全村的“公用电话”。汪金模用这部电话,与上级联系工作;村民用这部电话与外界联系买卖;外出打工的村民从全国各地打回电话问候家人;买沙田柚的、逛农家乐的,也把电话打到这里。汪金模夫妻俩成了电话接话员、通讯员、传达员,只要外面有人打来电话,无论是安顺岛的或是岛外的,哪怕是白天忙干活、深夜正睡觉,也要去喊人来接,实在找不到人,就把主要事情记下来再传达。回忆起此事,村民们纷纷点头称赞。

冬去春来,在任22个春秋,汪金模用他“一心为民”的初心,执着追求、奋力拼搏,把昔日的贫困村建成了村民自豪的“小康村”。

然而,2001年1月的一天晚上,因工作晚了,不能过湖回家,汪金模在村主任张清奎家过夜。突然,汪金模用手压住胸口,脸色发白,嘴唇发紫。

第二天早上,汪金模的病不但没减轻,反而痛得在地上直打滚。 张清奎见势不妙,背他到医院一检查,医生立即开了住院单,汪金模却说:“反正都是老毛病,开点药回家吃就行了。”

3月下旬的一天,他的胸部、下颌、肩背疼痛一起发作,痛得浑身大汗淋漓。妻子忙催他到医院治疗,他说:“不是我不愿意去,下周五长岭岗果园有个农业观光研究会,我是主讲,实在走不开呀!”几天后,病情更加严重,他才住进了医院。

手术前一天,他放不下村里的工作,拨通了村主任张清奎的手机:“医生说动了手术七八天就出院。村上的工作就拜托你们了,这几件事必须做:一是这个季度的组织生活要按时过;二是果园农业观光会研究的那几件事要具体落实,不要出问题;三是个别村民的公粮、农税未缴齐的尾款,要动员尽快缴;四是综合治理不能麻痹大意,这根弦是松不得的……”

当天晚上,2001年4月25日凌晨5点多,汪金模病情加重,还没来得及上手术台,就慢慢闭上了眼睛,离开了他魂牵梦萦的安顺村,年仅54岁。

汪金模的骨灰盒安放在老家灵堂,长寿湖镇的党镇领导送来了花圈,相关单位送来了花圈,安顺村党支部村委会送来了花圈,村民一个接一个走进灵堂,一声声哭泣撕心裂肺、一句句述说荡气回肠……

追悼会上,村党支部副书记陈官禄的悼词,字字句句叩动人心:“汪支书脚上的干茧丈量了22年的艰辛;安顺村巨大的变化展现了他22年的业绩;村民们悲痛欲绝的哭泣不忘他22年的执着梦想。他走了,留给干部的是廉洁奉公的品质;留给党员的是不忘初心的情怀;留给村民的是团结奋斗的精神;留给家人的是感恩社会的深情……”

编辑:熊冬梅,冉开梅,全丽