巴盐古道上的金铃乡①丨传统村落丨罗涌专栏

文章来源:七一客户端发布时间:2022-04-27 11:21:00

在漫长的历史岁月,古代巴人在武陵山民族走廊里开凿出一条条人行路,有的路变成了连接成都平原和两湖平原的交通运输大通道,民间称为“巴盐古道”。因为战略需要,国家曾启用巴盐古道,规模性运输盐巴、铁和粮食,被研究学者赞誉为“武陵山北纬30°的金丝带”“中国第三大古道”等。沿着这些古道,衍生了聚落和集镇。

石柱土家族自治县金铃乡,处在石柱东部的古盐道上,是渝鄂边陲小镇。据当地村民讲述,在公路未通达之前,金玲乡主要靠巴盐古道连通外界,境内的“连三冲”最为险峻,民间有顺口溜云:“坡栈不住,难上盐大路。坡栈是个名,连三冲累死人。”意即连三冲下有客栈名“坡栈”,背脚子、挑子客不住一宿,难以翻过此山。这是石柱民间传说对巴盐古道最直接的表达。金铃乡就是巴盐古道的活化石,有着负重远行的沧桑历史,也书写着时代的强音。

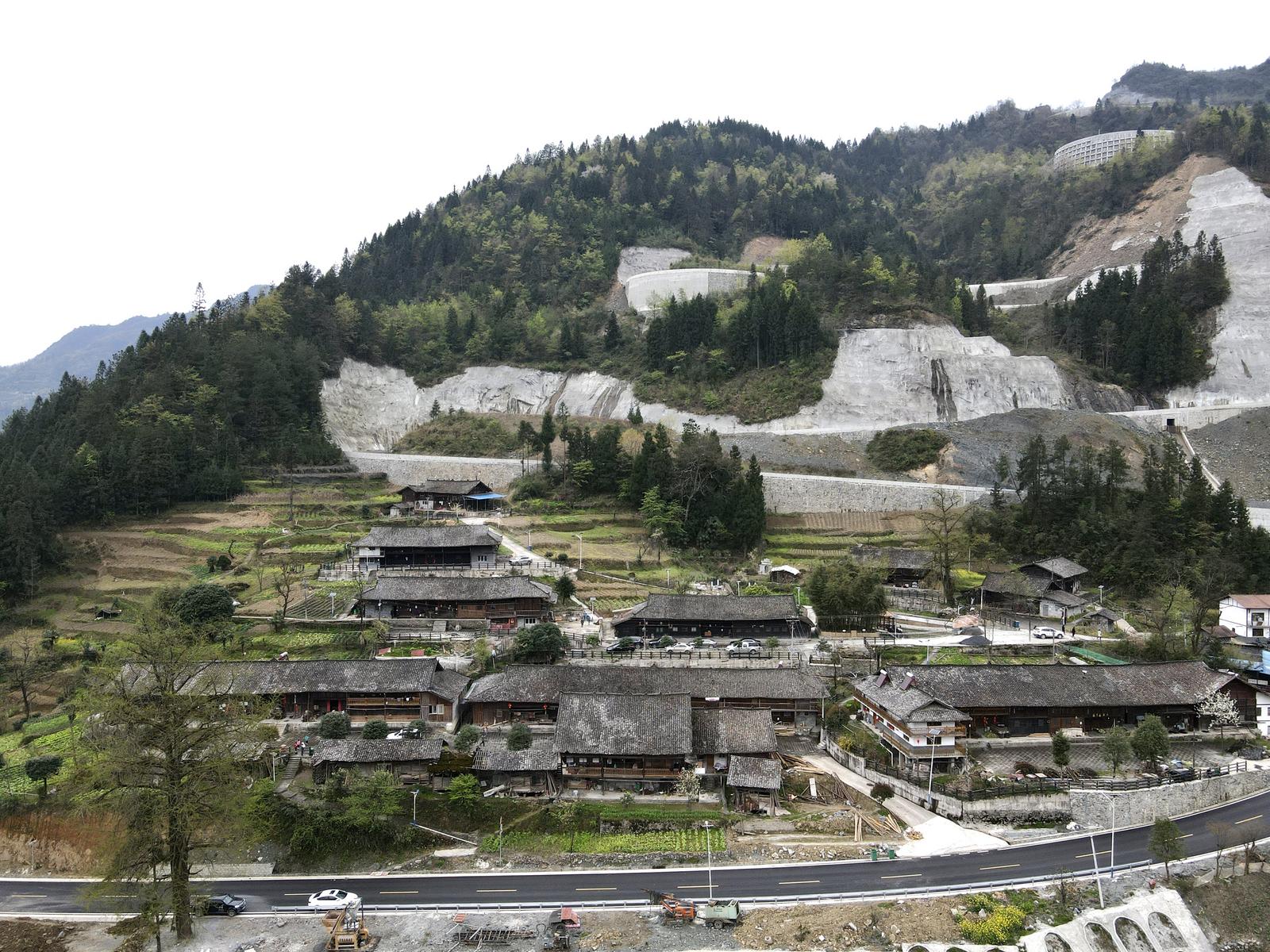

中国传统村落有些因时间久远而颓败,或随着城镇化进程而消失。在金铃乡,传统村落却被保存下来,且集中呈现,不能不说是一个奇迹。金铃乡四个村,就有银杏、石笋、响水三个村入选中国传统村落名录,这是巴盐古道上的宝贵遗产,土家人营造技艺的杰作。

银杏村,因为活化石银杏树多而得名,该村余家老院子是土家聚落的完整遗存。银杏村于2012年被列入中国第一批中国传统村落名录,2016年入选中国少数民族特色村寨名录,2020年入选重庆市首批美丽宜居乡村名单。在金铃乡的绿水青山中,这样的土家建筑群,如响水村老窖、新店,石笋村的白果坝等多处民居,都保存完好,而且为全木结构吊脚楼。

余家院子,坐落于金铃乡银杏村,岩溶槽谷之底。村民日出而作,日落而息,炊烟袅袅,鸡犬相闻,如世外桃源般宁静。相传,全村彭、余为大姓。余姓家族祖先为铁木真重孙铁木建后代,元顺帝时期被黄巾军追赶逃亡于此,幸存下来,遂改姓余,意为劫后余生。余家院子历经数百年长盛不衰,保留了干栏式土家吊脚楼建筑风格,余家院子人,也遗存了浓郁的土家民族风俗。

石笋村则处于巴盐古道连三冲上,半山腰有一山,如竹笋初露,凸起于众山之中,昂头向上。因为山高坡陡,路人难以登攀,村里便有客栈和幺店子,也就是现在传统村落的原始聚落。

一个偏远落后的边陲小镇,为何传统村落能集中呈现?除了巴盐古道的贡献之外,还与金铃乡的插花地史有着密不可分的联系。

据石柱乡志记载,明洪武十四年(1381年),撤南宾县,将部分县地并入丰都县,设南宾里,即民国时期的桥头区,为丰都县辖四个里之一,领十甲。从此时开始,南宾里属丰都县管辖。1937年,桥头属丰都县第四区,习惯称为桥头区(丰都县辖共4个区),始分桥头镇。而金铃乡地属于桥头区。1942年,石柱县和丰都县调整边界,桥头区划归石柱管辖。因此,在连续长达561年的时间里,金铃乡为丰都县辖。

金铃乡,因为巴盐古道,经济强劲,民族融合,因为管辖不同,深受长江文化、汉文化影响,使这里的民族交融、文化碰撞更加热烈,也加速文明进步。

编辑:王雪