七一人物|从小脚女人到革命母亲(上)|郝安专栏

文章来源:七一客户端发布时间:2022-05-07 14:16:08

一

“要是没有妈妈在身边,做儿子,做女儿的,还能有真正的快乐吗?跟着妈妈出来,是我们这一辈子最正确的选择。您从来没有亏欠我们什么,正好相反,是您给我们保留了这份幸福和快乐。”

“我母亲在那时候,可真是一个可惊的妇女。当1911年革命爆发的时候,她年近50岁了,但她很受革命的影响,决定不仅她的孩子们,连她自己都受到教育。”

说这两番话的是中国共产党早期的重要领导人,著名革命家、理论家、宣传家蔡和森和他的妹妹,中国妇女运动的先驱和卓越领导者蔡畅。

他们的妈妈叫葛健豪,一个小脚老太太。在一百多年前的动荡动乱年月里,她拄着拐杖跋山涉水,行走天下,硬是携儿带女一步步走出大山,走向长沙,走向上海,走向武汉;还走出国门,走向了万里之外的法兰西。

执著笃信、特立独行的蔡母葛妈妈,再一次用自己惊世骇俗的举止,印证了这世界上的一切光荣和骄傲,都来自于母亲;这位一生行走在苍茫大地上的小脚母亲,目光坚毅,远见卓识,用自己真正的女性觉醒之先声,再一次充分证明母爱是世间最伟大的力量——

她为中国革命养育了4名中共中央委员,分别是儿子蔡和森、儿媳向警予、女儿蔡畅、女婿李富春。蔡和森、李富春还分别担任过中共中央政治局常委,这样伟大的红色家庭在湖南乃至全中国只有一个。

四位中央委员的母亲,她自己不是党员,却和她的中共党员儿女们一起,成为唯一一个以非党员身份立传于《中共党史人物传》的杰出女性,这样光荣的革命母亲在湖南乃至全中国也只有一个。

二

葛健豪曾叫葛兰英,1865年8月17日生于湖南省湘乡县,今属双峰县荷叶桂林堂的一个封建家庭。16岁时遵先父遗嘱,嫁给了永丰辣酱店的蔡家少爷。

著名反清女革命家秋瑾夫家离葛家很近。秋瑾善写诗词,还会骑马舞剑。自幼熟读诗书的葛健豪十分敬慕这位能文能武的巾帼奇人。每次秋瑾回夫家,她都会前去拜访。久而久之,秋葛成为了无话不说的好姐妹。

自从秋瑾走入她的生活,就深深地影响了她,以至于改变了整个家族的命运。秋瑾就义后,她多次带领儿女祭奠,告诉他们,秋瑾是为革命而牺牲的,我希望你们以后也能成为像秋瑾一样对革命有益的人。

夫君好吃懒做,游手好闲,还赌博、抽大烟、养小妾,致使家道败落,她毅然休夫。

为了保护女儿不受封建礼教的侵害,她处处奋力反抗,决不让女儿重蹈覆辙,缠足包脚。于是小女儿蔡畅从来就没有缠过足,凭借着一双大脚踏上了革命征途。

大女儿丈夫病逝后,婆婆逼她守节,还要将三四岁的孙女卖给人家当童养媳;蔡家又逼三女儿嫁与一老朽为妾……在那个夫为妻纲、妻以夫为天的年代里,葛健豪忍无可忍,携一家三代愤然出走。

女子本弱,为母则刚。从此,小脚蔡母和孩子们走上了一条自立自强的人生之路。

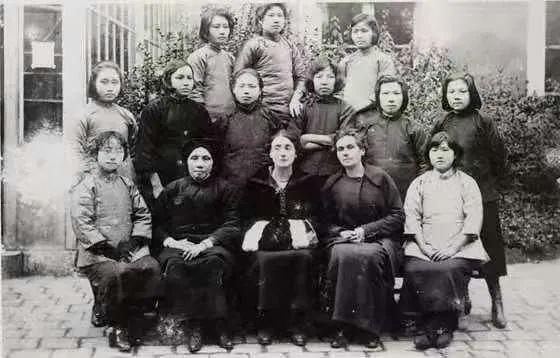

葛健豪(前排左二)在法国(中右一为蔡畅)

三

一个人、一个家庭的梦想是与这个国家紧密相连的。人或国家,只有往前走才有希望。

1914年春,已经48岁、此时还是葛兰英的她,变卖家产带着儿子、两个女儿和一个4岁的外孙女,一家三代来到湘乡县城,报名读书。

当时县立学校男女生混招,不仅开设文化课,还有缝纫、刺绣等技能课,孩子们都顺利入校。等到葛兰英提出自己也想报名读书时,却遇到了麻烦。

见她偌大年纪,还带着儿孙,学校坚决不肯收。葛兰英不解,问:为什么不收?是不是年龄大了?考官答,不是大了,是太大了。转身她就风风火火找到校长,校长也坚持说办学有办学的规矩。

葛兰英倔劲一下上来了,吩咐儿子写了一纸诉状告到县衙。县令打量着她,颇感意外,笑说:您妇道人家,又这把年纪了,还想去上学吗?

葛兰英理直气壮,振振有词:封建礼教让女人吃尽了苦头,现在提倡男女平等,妇女就应该和男人一样进学堂读书。为女界,这是解放之道;为自己,这是自立之道;为后代,更是榜样之道。姜太公八十学艺,佘太君百岁挂帅出征。比起他们,我还小呢。

当着县太爷的面,她将自己的名字由“葛兰英”改为“葛健豪”,解说道:健,就是要做改造社会的健将;豪,就是要做打倒封建的豪强。

县令捧着这纸诉状,听她说得头头是道,先惊后敬,口中喃喃:博古通今,非常人也。遂提笔批上“奇志可嘉”四字,特许破格入学。就这样,已变成葛健豪的她成为了学校最年长的学生,小外孙女也入了幼儿班。

一家三代进城求学,每天大小五口相跟着上学校。一时传为佳话,至今还以为美谈。

不久,儿子蔡和森拿着学校颁发的升学奖金,继以第一名的成绩考上长沙铁路学校后,又如愿考取湖南省立第一师范学校。葛健豪打着一把油纸伞,又领着祖孙三代五口出走省城长沙,进了湖南女子教员养成所学习。

长沙学成毕业后,葛健豪自任校长,回乡毁家办学,兴办女子教育,帮助当地的底层女性学习文化知识及劳动技能。因为触怒保守派,女子学校屡遭封建势力打击。虽然她无所畏惧,但时也势也,胳膊扭不过大腿,倾注葛健豪满腔心血的女子学校,不到三年戛然而止,被迫停办。

四

每个人总是属于自己的时代,有自己的基因。他们的所作所为,皆默默地昭示着其人、其地、其时的特定背景。

以一人之忧共诸天下,以天下之忧纳诸一身。湖南第一师范的老师,后担任北京大学伦理学教授,也即毛泽东岳父的杨昌济,临终前曾向广州军政府秘书长章士钊写信推荐自己心爱的两名学生:吾郑重语君,二子海内人才,前程远大,君不言救国则已,救国必先重二子。

此二子,一为蔡和森,一为毛泽东。

1917年夏天,为了支持儿子蔡和森在长沙的革命行动,葛健豪又举家来到省城。

是时,蔡家已经破落。葛健豪既为食忧,又为命忧,带子女在长沙搬过几次家,最后在湘江边的岳麓山下刘家台子住了下来,过着紧巴巴的日子。

但这时的葛健豪,不愧是葛健豪,豪爽大气,乐而忘忧。每日里做饭烧菜,缝补浆衫,解衣推食,硬是把清苦的日子过得有滋有味,吸引了很多有志青年,其中就有儿子的同学毛泽东。

“毛蔡”,曾是湖南学子中响当当的名号。那时,青年毛润之亲切地称呼葛健豪为蔡伯母,常常过来蹭饭。1919年4月,毛泽东的母亲文七妹患病,在长沙医治期间,就寄住在这里。葛健豪将文七妹安排同自己住一间房子。两位小脚老太是同乡,一天到晚有聊不完的家常。毛泽东一有时间,就过来在此亲侍汤药。

在毛泽东的一生中,“刘家台子”始终是一个如自己家里一样亲切温暖的地方,“蔡伯母”始终是他所敬重的长辈。

五

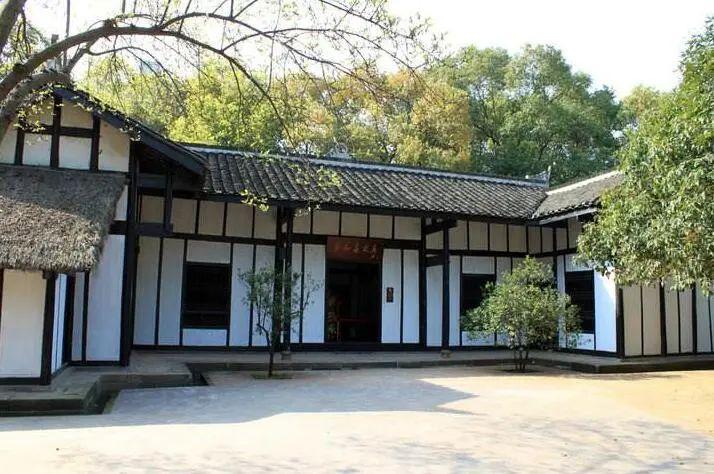

1918年4月14日,也是在这里,毛泽东、蔡和森、萧子升、何叔衡等13人,发起成立了在湖南乃至中国当代历史中都有重要地位的新民学会。

当天,葛健豪倾尽家中所有做了一桌好菜,来庆祝新民学会的成立。

"在一九一七年,我和几个友人发起了新民学会。会员约七八十,其中有许多人后来在中国共产党和中国革命史中成了有名的人物。"1936年到了延安,毛泽东回忆起这段风华正茂的时期说,渐渐地我在我的四周建立了一群青年,这样就造成了日后一个团体的核心,后来这个团体对于中国的革命运动和国事有极大的影响。这是一群严肃的青年,他们没有时间去讨论琐细的事情,他们所说的和所做的每一件事都得有一个宗旨。

淘米洗菜,烧火泡茶。新民学会每每聚会,常常一争一吵就是一个通宵。葛健豪总是忙前忙后,忙得不可开交。还经常被深深感染,参与到年轻人的讨论中去,发表自己的见解。她说,每次听着你们讨论,我都觉得好像在课堂里听课,长见识呀。

亲眼见证了新民学会的成立,葛健豪曾专门撰送了一副对联以表祝贺:新鲜血液活肌体;民主思想救中华。横批是:新民学会。

毛泽东曾以骄傲的语气夸耀说,蔡伯母是我们新民学会的元老会员。

编辑:向俞璇 熊冬梅 全丽