七一文学丨黄柏溪的“人文密码”丨陈志专栏

文章来源:七一客户端发布时间:2022-07-15 17:14:20

杜甫有诗云:“众水会涪万,瞿塘争一门。”黄柏溪,就是这“众水”之一“水”,由发源于相邻乡镇的两条小溪交汇形成,溪畔曾长满了中药材黄柏树。故此,溪以树名,乡以溪名。

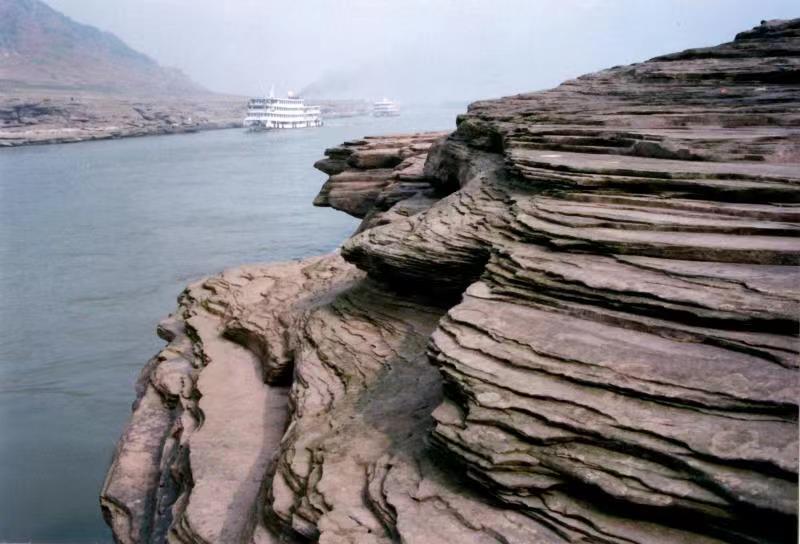

黄柏溪注入长江的地方,就是重庆市万州区黄柏乡。黄柏,被誉为“巴国故地”“万州东门”,是迎接万州第一缕阳光的地方,是中国重要农业文化遗产——古红桔主产地之一。壬寅仲夏,三峡库区水位已降至145米,山明水秀,我与几位朋友相约,前往黄柏探寻历史人文源流。

黄柏溪 谭德成/摄

记得上次来游,还是三年前的初春,一眼惊艳,难以忘怀。175米水位的平湖,山长水阔、烟波浩渺,狮子岛好似一只柔美的手臂,将平湖一角揽入怀中,岛上楼阁参差,林木葱茏,宛若“蓬莱仙境”。临湖远眺,青山如黛,水天一色,活脱脱一幅酣畅淋漓的水墨画。近年来,这里的一湖碧水、一岛梦幻,吸引各类艺术家近悦远来,挥洒才情,让黄柏成了网红打卡地。

水墨黄柏 杨卓/摄

水墨黄柏 杨卓/摄

迎着夏日的阳光,我们伫立“水墨黄柏”广场扶栏东望,只见“瘦身”的平湖波光粼粼,湖岸消落带美如草坪,阳光下绿得纯粹,绿得晶莹剔透,不同水位雕刻出梯田般的“叠翠”之美。当地朋友指着对岸狮子岛和旁边的小山丘告诉我们,这里就是传说中的“狮子滚绣球”,夏秋之际,水位消落,“绣球”露出真容。端详,果真惟妙惟肖。

与“绣球”一样水落石出的,还有峡江地区商周时期巴文化代表性遗址之一——黄柏溪遗址。1999年、2000年,湖南益阳市文物考古队先后两次对黄柏溪遗址进行了考古发掘,出土的泥质陶片、夹砂陶片等具有鲜明的早期巴文化特征,一些器物还含有楚文化、蜀文化和中原文化信息,实证黄柏历史人文厚重,文化交流频繁。忠勇义烈的巴人特质和开放包容的文化基因深深地影响了一代又一代黄柏人。

145米水位的狮岛风光 陈志/摄

微风拂面,杨柳依依。我们徜徉在江湾滨湖路,一边“脑补”黄柏溪巴人先民的生活场景,一边沉浸于“巴阳峡历史画廊”的乡愁记忆。行走间,当地朋友给我们讲述了“巴阳义渡”的故事。

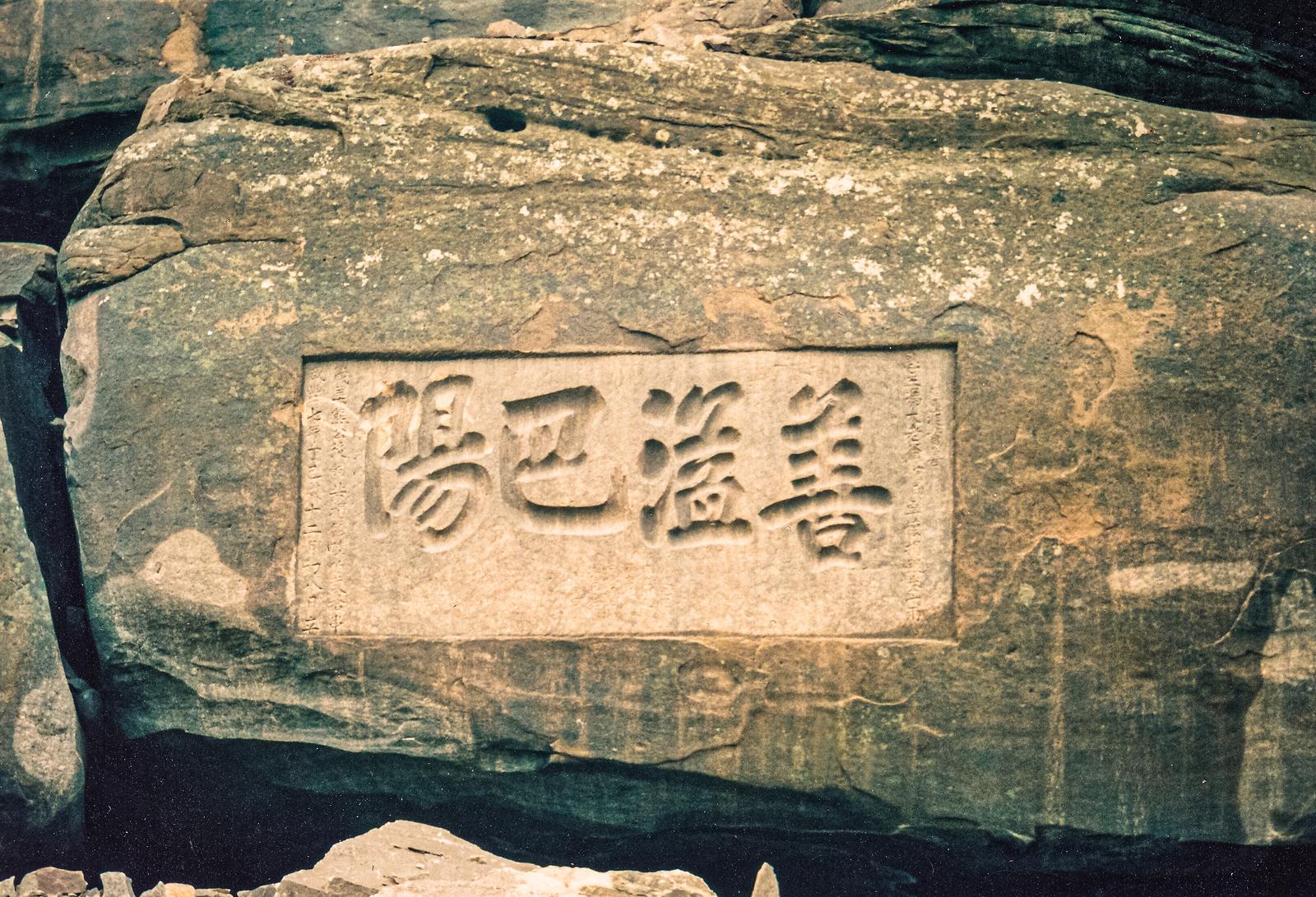

“浅不过洛碛,深不过巴阳”。黄柏溪汇入长江之处,就是素有“长江咽喉”之称的巴阳峡。巴阳峡古称“龙盘石”,郦道元《水经注》中“夏没冬出,基亘通渚”,说的就是巴阳峡。峡谷长约8公里,枯水期最窄处仅60余米,其水深据说连接几十根长竹竿也探不到底。巴阳峡形同一座巨大的“石槽”,江水在石槽中静静流动,水道窄而深,两岸怪石嶙峋,水情变化无常,是长江船夫闻之色变的“单行道”。巴阳峡崖壁石刻众多,其中,“善溢巴阳”的题刻格外引人注目。

昔日“长江咽喉”巴阳峡 汪昌隆/摄

黄柏位于巴阳峡南岸,是连接万州东部与云阳西部的交通要津,人们过江出行离不开渡口。早先黄柏场渡口为“私渡”,“恣意勒索,行旅苦之”的情形时有发生。1857年,湖南长沙人冯卓怀到万县任知县,上任伊始即兴利除弊,将长沙“义渡”推广到万州,倡议并带头捐私银30两,改黄柏场“私渡”为“义渡”,所募资金用于在黄柏溪畔购置“义田”,收益用以保障“义渡”正常运行。这一善举不仅方便了两岸人们的出行,造福了大众,凝聚了民心,更重要的是,于潜移默化中将“义”的种子深植于黄柏人心中。当地读书人在巴阳峡石壁凿刻了“善溢巴阳”四个大字,以感念和铭记“义渡”善举。

三年后,冯卓怀卸任离开万县,亲笔写下“普同利济”四字刻于渡口旁。三峡水库蓄水后,巴阳峡连同两岸摩崖石刻均已没入浩渺烟波之中。

巴阳峡“善溢巴阳”题刻 骆仁新/摄

来到滨湖路一亭前,“狮岛涌波三千水,巴阳踏浪万里帆”的楹联让人印象深刻。此亭名曰“观星亭”。这里坐拥巴阳峡,背靠七星山,既宜俯瞰,更宜仰观。这山也奇,山脉如屏,山顶像极了巴阳峡的波浪,波峰浪谷,不多不少刚好七个,若珠串而列,似七星辉映。主峰建有一道观,名曰“七星观”。其地曰“明月村”,遂有“七星对明月”的说法。儒释道三教合一的七星观,不仅有供奉关公的武圣殿,每年“办会”祭祀关羽,还有一通石碑昭示后人——“敬奉圣帝为百世师”,由此可见黄柏人对这位“千古义绝第一人”的尊崇。

当地朋友介绍,“七星观”曾作为“义学”而存在,引起了我们的极大兴趣。

“江山留胜迹,我辈复登临”。沿着新修的步道拾级而上,我们来到修旧如旧的七星观玉皇楼。只见一碉楼式百年建筑耸立于山巅,四周长满了黄连古木,山下遍植红桔。有意思的是,黄连木、黄柏均味苦,皆具清热解毒之功效,令人不由想起“良药苦口利于病,忠言逆耳利于行”的警句,而红桔甜美可口,是否暗含“教化育人、先苦后甜”之意?许是前贤有意而为也未可知。立于楼前,侧耳谛听,依稀可闻琅琅读书声。

“七星义学”始于1930年,创办者是当地大姓熊氏后裔、川东大儒、著名学者熊国璋(1874―1949)。熊国璋,万州小周镇人,晚清中举,后就读于京师法律学堂,曾任黑龙江拜泉县知县,民国初年曾出任四川临时参议会议长。熊国璋先生为人正直清廉,厌恶官场腐败黑暗,愤而辞官,辗转北京、西安等地多所大学任教。之后回乡,决意将毕生所学回报桑梓。1930年春,创办“黄柏溪七星观熊氏族学”,后更名为“七星小学”,自任校长,历时15年。彼时“义学”已废,但先生仍坚守“义学”宗旨,实行免费教育。虽名“族学”,却从一开始就接纳外姓子弟,践行孔子“有教无类”的教育思想,春风化雨,泽被四邻,因故当地乡民仍称其为“义学”。 先生学养深厚、视野开阔、经验丰富,加之治校严谨、管理有方,办学当年即取得全县小学会考第一的好成绩。此后更是一发而不可收,一跃成为万县教育界明星,引得周边各地乃至外省学子纷纷负笈前来,竟至校舍一再告急。七星小学最终形成7所分校的格局,类似于如今的集团办学,堪称“奇迹”。

熊国璋先生一生甘于清贫,乐于奉献。一家人所居仅几间土坯草房,他去世前一年,族人不忍见其居所残破,众议重建仍被先生婉拒。抗战期间,先生组织学生成立抗日救亡宣传队四处奔走,慷慨呼号,唤醒民众,以实际行动引导学生将家国情怀化为报国之志、大义之举。从1930年至1950年,七星小学弦歌不辍,学校培养学生数以千计,其中不乏栋梁之材。通晓英、德、法、俄四国语言,曾任万县市副市长、后任国家图书馆研究馆员的知名文献专家熊道光,就曾启蒙于七星小学,受教于熊国璋先生。

修复后的七星观玉皇楼 骆仁新/摄

离开七星观,我们一行先后来到金山寺遗址、熊氏土楼祠堂参观。

金山寺建于民国初年,寺内石匾雕刻有“威灵悲慈”四个大字。当地老人最难忘寺里的阎罗殿,以“惩恶扬善”为主旨的雕塑令人触目惊心。而今,岁月流逝,昔日香火旺盛的金山寺仅剩一面巨大的山墙,静静矗立在夏日的阳光中。

熊氏是黄柏第一大姓,占全乡人口的60%左右,其土楼祠堂最早建于明初,迄今已620余年。祠堂大门楹联至今犹存:“厚泽深仁与河山并古,勤耕苦读阅世代长兴”。黄柏熊氏还留下了家规12则、家戒12则。而今,熊氏家训中自强不息、重义轻利、孝亲敬老、耕读传家等思想,依然被熊氏后裔所珍视。

黄柏乡三坪村人、“公益达人”熊军,就是其中的典型。

熊军,重度小儿麻痹症患者,医生曾断言他今生没有站起来的希望。但在家人和乡邻的帮助和鼓励下,乐观坚强的熊军忍受剧痛不断练习,靠单腿站立了起来。为了战胜自己,熊军爱上了马拉松,成为“蹦”遍大半个中国的马拉松运动员,并被大家亲切地称为“重庆阿甘”。他说:“我要带着一颗感恩的心活着,以马拉松般的坚持回报社会。”

2017年,熊军进入“E万州”众创空间,成为一位创业者。他注册了“幸运熊”商标,专注农产品直播带货,让乡亲们生产的土货卖出好价钱。这几年,他跑遍了万州的乡村,卖红桔、李子、花椒、红苕粉、土鸡蛋、手工面等,每年销售数十万斤。曾经不幸的“幸运熊”,给万千乡亲带来了好运。

一切过往,皆为序章。

在移民搬迁中凤凰涅槃,在脱贫攻坚、乡村振兴中美丽蝶变的黄柏,正致力于打造亲水旅游示范乡。当地党委负责同志告诉我们,黄柏乡坚持从中华优秀传统文化中汲取营养,务实开展新时代文明实践活动,引导弘扬崇德向善的优良传统,让历史文化为乡村振兴赋能添彩。除了熊军,黄柏还先后涌现出主动请缨战疫情的大学生、万州区最美志愿者熊潇潇,十年如一日爱心敬老的杨继兴,将三个留守孙子教育成有为青年的王远文等先进典型。“急公好义”“乐善好施”“孝老爱亲”的精神血脉,如黄柏溪般透明清澈、源远流长。

仲夏黄柏,探源寻流,收获满满,不虚此行。正所谓:善溢巴阳、义贯黄柏,薪火相传、生生不息。

编辑:李微希