七一文学丨热闹的杨家街口丨熊刚专栏

文章来源:七一客户端发布时间:2022-07-15 17:16:22

孟学箴

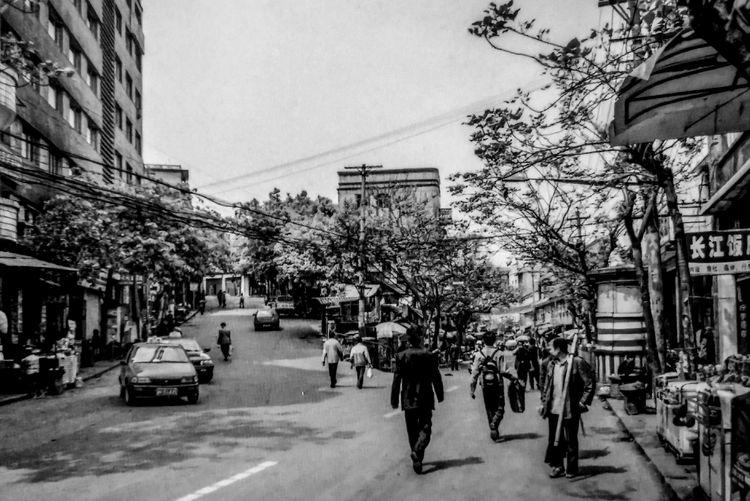

万州的杨家街,因清同治年间大财主杨宗培的住地而得名,这是一条弯曲陡峭的山城马路。马路上连西山路和商业繁华的二马路,下连胜利路,连接胜利路的交叉口,就是杨家街口。作为万州水码头的代名词,这里是外地旅客初识万州的窗口和大门。

孟学箴

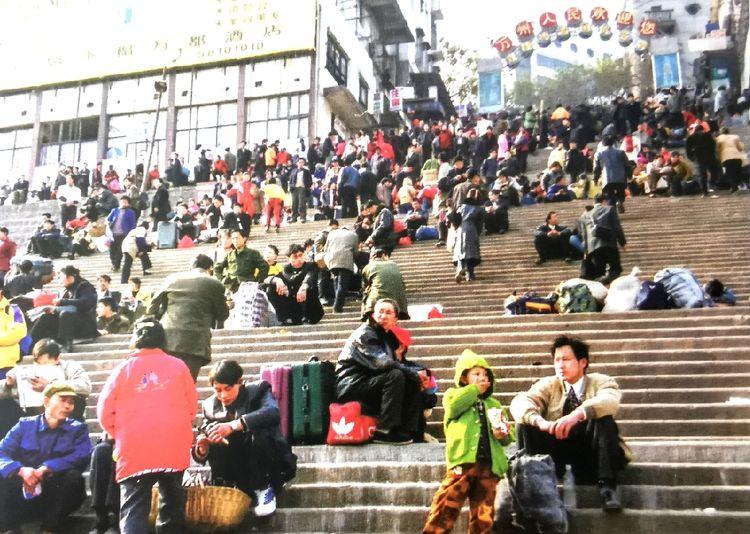

杨家街口右侧的港务局客运站人来人往,购票的、查询船期公告的、等候着上船的人们摩肩接踵。大厅的木条长椅上坐满了旅客,过道上也是一堆又一堆席地而坐外出的人。杨家街口左侧是货运堆场,这里,堆满了从江边货船上通过缆车运上来的大包小包的化肥、药材、粮食等货物。堆场外面,一排排解放牌汽车和木板车在马路边等待着装运货物。装卸工人们汗流满面,肩膀上搭着一块被汗水湿透的蓝布,他们扛着一包又一包货物,踩着搭在汽车上的木跳板将货物搬运到车上。江边趸船上的两个大吊车,不停地将货船上的货物吊放到缆车上。一座钢结构缆车斜桥从上面的货场连接到江边,两个缆车在斜桥上双向行驶,卸完货的空缆车向下,装载货物的重缆车向上,缓缓地来回移动着。

方本良

杨家街口通往胜利路方向不远,建于1921年的西式风格的老邮局给我留下深刻印象。万州开埠较早,电报和邮件业务发展较快,1931年曾开通100门自动电话,是继北京、上海、天津之后,全国使用自动电话的第四个城市。那些年,我常陪父母到老邮局打个电报,寄个包裹,挂个长话。长途电话在邮局大厅一角专门设有几个整齐排列的木制电话间。打长途电话的人比较多,需要排队叫号。长途电话费用高,是计时收费,只见母亲匆匆进去,长话短说,很快出来。电报也是按字收费,父亲发电报总是字斟句酌,惜字如金。电报文稿中的阿拉伯数字不算钱,数字用得越多,我就觉得特别划算。

孟学箴

一坡大梯子从杨家街口的马路边直接连通到江边趸船。大梯子最早建于1928年,宽20多米,上下落差40多米,呈45度斜坡铺成,笔直陡峭,中间没有缓冲台地,共218梯。除夏季长江涨水,其余时间,南来北往的旅客乘船路过万州,那坡高挂的天梯,给他们留下深刻印象。大梯子人流如织,送船的、接船的、乘船的、上岸的人们络绎不绝。梯子上还有许多贩卖东西的小贩和看热闹的当地老百姓。老万州人爱在江边洗衣服,父母带着我们三弟兄一年至少两次背着背篼,拿着棒槌,去大梯子最下面的一层台阶洗冬天床上的被褥和毯子。这里水流平缓,有青石台阶,是洗衣的好地方。

孟学箴

有段时间,母亲常出差去搞“外调”,返万时,父亲总带着我们去码头接船。冬天的夜晚,天气寒冷,雾气很重,轮船因“扎雾”而晚点。晚上8点多钟我们就坐在大梯子上,眼巴巴地望着长江上游方向。而轮船往往要晚到3个多小时。深夜11点左右,在我们望眼欲穿的等待中,终于看到夜幕下雾蒙蒙的江面出现了微弱的亮光,那亮光越来越大,越来越近,那一定是进港客轮上探照灯射出来的光束。轮船进港汽笛声响了,船慢慢掉头靠岸。看到母亲从客轮上下来,我们欣喜若狂,母亲的行李包中总有我们盼望的从外地带回来的好吃的东西。

孟学箴

那时,早上从重庆发出的轮船经过一天的航行到达万州已是华灯初上,一般都要在万州港停泊至第二天拂晓起航。轮船在万州停泊过夜,这就为船员和乘客们提供了下船游览观光的充裕时间和便利。累了一天的船员们纷纷上岸,找酒喝,“打幺站”,舒展一下憋屈的筋骨。而在客轮需继续下行的天南地北的旅客,反正也闲着无事,一般都要上岸,沿着杨家街口溜达一圈,在万州有名的夜市购买物美价廉的名特产品和盐茶卤鸡蛋等小吃。由于码头泊位不够,一些客轮掉头停泊在江面上,旅客们只能靠在船舷边远远地望着山坡上的万州城发呆,万州城在夜幕中房屋鳞次栉比,灯火星星点点,增加了他们对陌生万州的好奇。

孟学箴

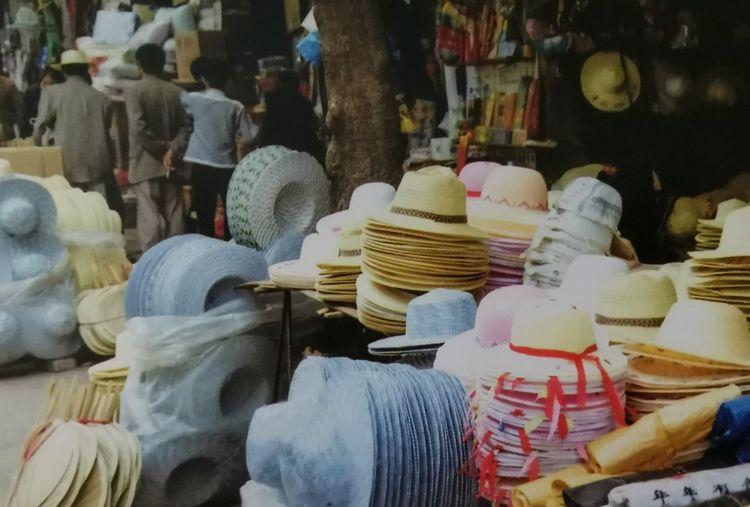

杨家街口夜市是那个时代盛极一时的辉煌,繁盛时有固定摊位400多个,机动摊位200多个,每夜交易人员约有5000多人,最多时达万人,成为整个长江航线颇负盛名的一道风景。我家菖蒲溪横街的邻居们,有几家以编织草帽补充家用。一到假期,我们就去邻居家学编草帽。草帽编好后,一层一层叠放在土窑水缸里,用硫磺一熏,草帽白里透亮。我和小伙伴们拿着草帽在夜市上叫卖兜售,5角钱一顶,很快售罄,亲身体验过夜市的繁荣和热闹。

孟学箴

沿杨家街口临街两边延伸的夜市摆放着各种地方土特产品,有小竹篓包装的本地红桔,有乖巧土瓦罐儿装着的豆腐乳,有可折叠的手编水竹席,有精致的手编藤椅,有本地造的皮鞋皮箱,有卖卤鸡蛋、卤鸭脚、卤翅膀的小吃摊……每个摊位都有一盏两百瓦的白炽灯,弄得满街灯火通明,吆喝声、讨价声此起彼伏,整条街喧嚣嘈杂,热闹非凡。对乘客来说,经过一天枯燥的航程,能够下船小憩,顺便游览市容,体验当地民俗,品尝风味美食,购买乡土特产,是意外惊喜。他们将买到的心满意足的物品带回船上,轮船的船尾和船舷两边,捆绑着藤椅和席编之类的大件物品。有时候轮船要提前离岸,在江上停泊,轮船离港汽笛声一响,客人立刻付钱,然后飞奔似地跑下大梯子,匆匆忙忙回到船上。

孟学箴

尤其值得一提的是20世纪70年代末80年代初,万州夜市售卖“三峡石”的摊点如雨后春笋般出现。万州红砂碛等沿江碛坝到处都是光滑圆润、大小不一、形态各异、自带纹路和图案的天然卵石,这是大自然的馈赠,取之不尽,用之不竭。万州人头脑灵活,脑洞大开,一些人就地取材,找到了一条生财之道,一时间大有形成产业之势,狠狠地赚了一把。他们捡回卵石,请懂美术书法的人依卵石天然纹路和图案适当画些花草名木、飞禽走兽,题几句励志诗词或名言名句,再涂抹上清漆,就成了炙手可热的“三峡石”。其中,一些纯白色的卵石,画上猫的头像,用工笔画一丝一丝的把毛发画出来,最受旅客欢迎。而将卵石镶嵌出各种形状的图案,再粘贴在不同规格的陶瓷盘上,档次则显得更高雅,价格卖得更高一些。品种繁多、晶莹剔透、妙趣天成、琳琅满目的“三峡石”摆放在夜市大大小小的摊位上,名噪一时,受到全国各地旅客们的青睐,成为闻名遐迩的旅游纪念品和馈赠佳品。那个年代,很多家庭的书桌书架上摆放的“三峡石”,基本上都是“万州造”。

孟学箴

1986年,我在武汉华中师大科社研究所离职学习。有一天,我去全国知名学者李会滨教授家拜访,交谈中他听说我来自万州,十分高兴。他指着书桌前摆放的一把藤椅,高兴地说,万州是个好地方,藤编全国有名。这是20世纪70年代,乘船路过万州花10元钱买的,已经用了10多年了。藤椅做工精细,物美价廉,很是喜爱。听后,我感到十分骄傲和自豪。一把藤椅,迅速拉近了我和教授的距离。

孟学箴

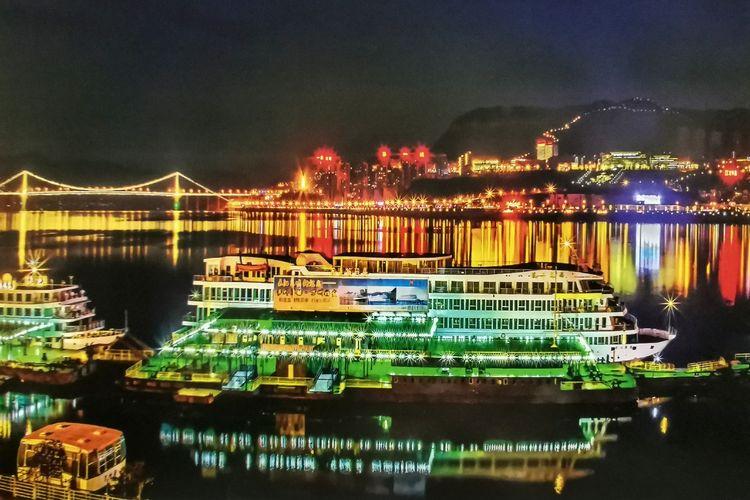

如今,杨家街口沉没江底,“万州夜市”也已荡然无存。但万州人却将昔日水码头的热闹繁衍为繁华的夜经济和夜生活。入夜的万州华灯璀璨,流光溢彩,灿若星河。两岸高楼傲岸而立,半城灯火倒影入湖。街角巷尾、广场空坝、江滩水岸、曲艺剧场、水上巴士、小吃摊点……,扑面而来的现代生活的“时尚感”和市井生活的“烟火气”相互交织,相得益彰,丰富的夜经济和夜生活装扮着万州这个滨水移民新城的风华。

方本良

编辑:李微希