七一文学|渝中母城之山地聚落(上)|谭光华专栏

文章来源:七一客户端发布时间:2022-08-08 14:52:36

渝中区又名渝州城,乃重庆母城,位于东南北三面环水、西面通陆的渝中半岛上,是名副其实的山水之都。

渝中区地形地貌以山地丘陵为主,海拔389.1米的佛图关为境内最高点,长江与嘉陵江汇聚的朝天门码头海拔175米,为境内最低点。两江交汇,状如犄角,狭如柳刀的渝中半岛,高处有山,低处有水,高低垂直落差超过200米。

早在周朝之前,巴渝先辈们就在渝中半岛上繁衍生息,兴建家园。爬坡上坎的渝中半岛缺乏良田沃土,注定不能像平原地区那样开荒拓土,大兴农耕。好在大自然已对渝州另有安排。在古代,最便捷的交通运输方式莫过于水运。长江与嘉陵江在渝州城东朝天门码头汇流而下,创造了得天独厚的水运条件,使渝州物流商贸活动不断繁荣兴盛,直至成为长江上游最大码头和水陆集散中心。

山再高,水再长,阻挡不了勤劳智慧的巴渝先辈们开拓渝州、建设渝州的前进步伐。他们历经数代人的经验积累,因地就势,结合山水自然环境,创造了最适宜生存发展的山地城邑聚落形态,形成了独具特色的山地建筑构建模式。

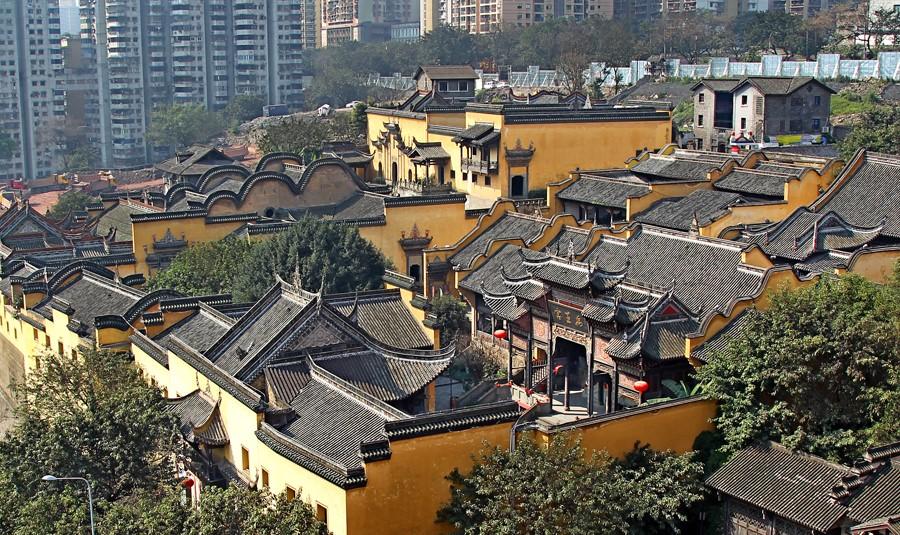

在历史悠久、人文厚重的渝中母城里,有一处中国现存规模最大的古会馆建筑群,那便是被评为国家级文物保护单位和国家AAAA级景区的重庆湖广会馆古建筑群。

重庆湖广会馆始建于清乾隆二十四年(1759年),道光二十六年(1846年)再次扩建,迄今已有260年历史。重庆湖广会馆是由禹王宫(湖广会馆)与周边的广东会馆、江南会馆、两湖会馆、江西会馆以及广东公所、齐安公所等组成规模庞大的清代古建筑群,总占地面积8561平方米。

重庆湖广会馆整体建筑依山而建,远远看去,层层叠叠,鳞次栉比,规模宏大,造型典雅,气势壮观。整个建筑群既有江南一带的徽派建筑结构特点,又有个性鲜明的重庆地域建筑特色。建筑内部,空间开阔,置身其间,就像到了建筑艺术的殿堂,举头仰望,飞檐翘角,雕梁画栋;顾目环视,粉壁曲廊,朱栏绕回,一切精美绝伦。那些浮雕镂雕更是堪称经典,题材多为西游记、封神榜、西厢记和二十四孝等人物故事,以及山水花鸟图案,工艺精湛,惟妙惟肖,是中国明清时期南方建筑艺术的代表。

重庆湖广会馆不仅是中国建筑文化的璀璨明珠,也是前清至民国初年重庆移民文化和商业文化的重要标志。因此,说到重庆湖广会馆的来龙去脉,中国历史上著名的“湖广填四川”移民运动始终是绕不开的重要话题。

位于四川盆地内的巴蜀大地被称作天府之国,这里土地肥沃,物产富饶,百姓安居乐业。据《四川通志》记载:“蜀自汉唐以来,生齿颇繁,烟火相望。”到了南宋,世外桃源般的社会境况急转直下。南宋绍兴三十二年(1162年)北方金人南下入侵,祸及巴蜀,至端平元年(1234年),巴蜀军民历经长达72年的抗金战乱。没等巴蜀军民喘过气来,南宋宝祐元年(1253年),北方觊觎已久的蒙古人又发动了席卷南宋的更大规模战乱,一直持续到南宋灭亡。南宋两场持久战乱直接导致巴蜀人口数量从1300余万锐减至不足80万。据史料记载:“蜀人受祸惨甚,死伤殆尽,千百不存一二。”巴蜀经济社会在金蒙战乱中蒙受巨大损失,即便在后来元朝近百年的统治中,川内也始终没能完全恢复元气。

元朝至正十一年(1351年),颍州(今安徽阜阳)爆发规模浩大的红巾军起义,刘福通手下一支人马在李喜喜带领下自立青巾军武装势力进入四川,到处侵扰杀掠,肆虐各郡,老百姓死伤殆尽。据《明实录》记载:“蜀人经李喜喜残暴之余,赖以粗安。”明朝史官方孝孺更是哀叹:“各郡臣民遭青巾之虐,百无一二。”元至正廿二年(1362年),明玉珍率军入川全面击溃青巾军后,在重庆称帝建立大夏政权,大批躲避战乱的楚民也随之西迁,进入地广人稀、一片荒芜的四川躬耕求生。大夏灭亡后,明朝发动能耕善垦的湖广人氏持续向川内移民,川内总人口在明末又逐渐上升到400多万。《明清史料丙编》第十本康熙七年十一月十六日《户部题本》中收录了清代巡抚张德地到任四川后的奏疏内容:“查川省孑遗,祖籍多系湖广人氏。访问乡老,俱言川中自昔每遭劫难,亦必至有土无人,无奈迁外省人民填实地方。”这段记载也佐证了元末乱军征战导致川内凋零和明初湖广移民入川的史实。

到了明末清初,巴蜀地区又是乱成一锅粥,既有叛军横行川内,又有反清复明起义,更有清兵残酷镇压,前前后后又经历长达五十多年战乱。长期的战争和灾害,导致了饥荒、瘟疫和虎患肆虐,使得四川饿殍遍地,人口锐减,土地荒芜、赤野千里。据《四川通志》记载:“及明末兵燹之后,丁口稀若晨星。”《清圣祖实录》也有记载:“蜀省有可耕之田,无可耕之民。”彼时的巴蜀全境已经是“民无遗类,地尽抛荒”,重庆虽“为督臣驻节之地,哀鸿稍集,然不过数百家”。据康熙二十四年王骘在《条陈太和殿采运楠木疏》中所书:“以通省之户口总计之,仍不过一万八千九十余丁,是合全蜀数千里内之人民,不及他省一县之众。”平定乱局后,清顺治十八年(1661年)第一次户籍统计数据表明,川内全省仅有八万人左右。

历经了数次惨烈持久战乱和社会动荡,到前清时期,巴蜀大地已变得荒野千里、人烟绝迹。为巩固政权,恢复生产,安定民心,清政府决定实施以经济动因为核心的大规模移民运动,史称“湖广填四川”。

清顺治三年(1646年),右副都御史王遵坦巡按四川后提出“招辑流亡,极意抚恤”(嘉庆《四川通志》卷115《职官志·政绩》)的移民方案被清政府采纳。顺治十年(1653年),清政府规定“荒地听民开垦”(《清史稿》卷120《食货一·田制》),“准四川荒地,官给牛种,听兵民开垦,酌量补还差价”(嘉庆《四川通志》卷62《食货一·田赋上》)。康熙二十九年(1690年),朝廷又颁布“凡流寓愿垦荒居住者,将地亩给为永业”(嘉庆《四川通志》卷64《食货志》)等政策。为更好刺激移民,清政府陆续放出大招,例如:奖励各省官员招民入川垦荒;入川民人准其入籍,准其子弟入籍考试;极边之地、山多土瘠,免其编审;开垦地亩,准令五年起科;滋生人丁,永不加赋等。这些激励政策将“湖广填四川”移民运动持续推向高潮。

清政府推行招民徙蜀的移民运动后,上百万外省移民陆续涌入四川。《四川布政使窦启英叙文》与《雍正·四川通志》记录了当时四川人口构成情况:“其民则鲜土著者,率多湖广、陕西、江西等处迁居之人。”据历史统计资料显示,各省入川移民中,湖广以32.9%的绝对比例独占鳌头。正因为如此,发生在清初的这场入川移民运动被称为“湖广填四川”。

“湖广填四川”移民运动对巴蜀地区特别是重庆的崛起,产生了极为深远的影响。坐拥“三江总汇”特殊地理位置的重庆渝中半岛,随着大量移民涌入聚集,迅速崛起为清代四川最大的港埠码头和商业城市,成为整个巴蜀地区的商品集散地。

编辑:蔡雨耘 王雪