陈志专栏|歌声一路入延安

——何其芳与毛泽东的交往故事

作者:陈志

文章来源:七一客户端发布时间:2023-03-22 17:12:43

何其芳(1912—1977年)

何其芳是三峡滋养的文学翘楚,万州走出的文化巨擘。

2023年3月,修缮一新的何其芳故居在重庆市万州区甘宁镇正式对外开放。故居内《芝兰其芳——何其芳生平展》,向人们讲述着一位耽于“画梦”的唯美诗人如何成长为坚定的马克思主义文艺战士的传奇经历。其中,何其芳与毛泽东鲜为人知的交往故事,更是吸引了人们关注的目光。

何其芳故居 熊刚/摄

第一次会面

在何其芳的人生历程中,奔赴延安无疑是极其重要的转折点。

1937年,卢沟桥事变爆发后,在山东莱阳乡村师范教书的何其芳回到故乡,受聘于四川省立万县师范学校教授国文课。他积极推动学校的新文化运动,宣传抗日救亡,深受进步知识青年的欢迎。

1938年2月,被万县当局通缉的何其芳被迫来到成都联合中学教高中国文课。他与卞之琳、方敬、朱光潜等主办了以“宣传抗日、针砭时弊”为宗旨的《工作》半月刊。同年6月,创作名篇《成都,让我把你摇醒》,发出诅咒黑暗、呼唤光明的声音,“摇醒”了许多内地青年的心,在追求曙光的人群中广为流传。

1938年8月中旬,厌恶黑暗、向往光明的何其芳经过深思熟虑,与卞之琳、沙汀夫妇相约,奔赴抗日根据地——延安。8月14日,他们从成都北门汽车站乘车一路向北,跋山涉水,风餐露宿,经过18天的旅程终于到达延安。何其芳曾这样描述当时的情景:“延安的城门成天开着,成天有从各个方向走过来的青年,背着行李,燃烧着希望,走进这城门。学习,歌唱,过着紧张的快活的日子。”

初到延安的何其芳,感到一切都是新鲜的、新奇的,旅途的劳顿被一扫而光。何其芳、卞之琳通过沙汀认识了主持陕甘宁边区教育厅工作的周扬,三人向周扬提出,很想见毛泽东主席。

九月初,三人得到通知,毛泽东同意见他们。到延安刚几天,就能得到最高领导人的接见,他们感到非常荣幸,都兴奋得睡不着觉。

三人来到毛泽东的住处凤凰山下的窑洞。直至40多年之后,重病缠身的何其芳仍清晰地回忆了这次见面的场景和感受:“毛主席穿着蓝布制服,坐在一张粗糙地制成、没有上油漆的小小的长方形的白木桌前。我们就坐在他对面。桌子和窗子垂直地放着。墙壁糊满了旧报纸。我们是经过外面一间窑洞式的屋子走进里面他办公的地方去的。就像现在可以看到的他一九三八年的照相一样,他有些瘦,但却很健康,充满了精力,黑色的眉毛下面,两只眼睛炯炯有神。”

他们恳切地向主席说:“我们想写延安”。

毛泽东爽朗地幽默地微笑着说:“延安有什么可写的呢?延安只有三座山,西山、清凉山、宝塔山……” 一边说,一边举起右手来,说一座山弯下一只手指。但紧接着又严肃地加上一句:“也有一点点可写的。”

他们又请示道:“我们还想到前方去,到华北八路军活动的地区,去搜集素材,写报告文学。”

毛泽东肯定地说:“文艺工作者应该到前方去。”随后,又亲切随和地说,从大城市来的人到前方去,走路很可能成为一个困难。但不要紧,很快就会习惯。

何其芳等人听了这些话,受到了很大的鼓舞。主席同意他们写延安,又批准他们到前方去,他们认为此行的目的已经达到,心满意足地向毛泽东道别。

这次会面对何其芳的影响非常深远。终其一生,他都以毛泽东思想和要求作为自己的基本准则。随后,组织上分配何其芳到延安鲁迅艺术学院任教,他主要教授写作实习和古典文学、诗歌鉴赏课程。1938年10月,何其芳由沙汀和王宗一介绍加入中国共产党,这位才华横溢的诗人逐渐成长为一名坚定的革命文艺战士。

1938年11月,一个雪后初霁的日子,何其芳、沙汀带领“鲁艺”部分学员从延安出发,跟随贺龙到晋西北抗日前线的八路军120师司令部去学习体验。次年7月初回到延安。1942年,他参加了“延安文艺座谈会”,聆听毛泽东发表重要讲话,心灵受到极大震撼,思想上发生了“突变”和“飞跃”。在延安期间,他先后创作发表了散文《我歌唱延安》,诗歌《生活是多么广阔》《我为少男少女们歌唱》等名篇,一改其前期诗歌忧郁感伤、细腻唯美的风格,感情热烈真挚、格调自然明朗,作品传诵一时,产生了强烈反响。

铭记终生的鞭策与鼓励

1944年春,何其芳受党的委派,来到重庆宣传毛泽东在延安文艺座谈会上的讲话精神。

1945年1月,何其芳回到延安。中共中央宣传部安排他向毛泽东汇报。

当何其芳来到毛泽东枣园住处时,天已经黑了。毛泽东一见何其芳,就谈笑风生地聊了起来。他意味深长地说:

“听说重庆留你工作,延安又要你回来。前几天,送南下的同志,我对他们说:一个革命干部既要有松树性,又要有柳树性。你这个同志就是柳树性多的同志吧。”

在延安中央大礼堂外,伫立着两棵柳树和一排松树。何其芳回到延安,就听说过主席在同跟随王震同志南下的干部谈话中,曾在这里讲到松树性和柳树性的问题。松树性就是指原则性,柳树性就是指灵活性,能够到处生根发芽。

何其芳从枣园出来,夜已经很深了。主席的话让他彻夜难眠。他感到,自己作为一个普通干部、普通党员,和主席接触的机会极少,主席却明察秋毫,对自己的了解竟如此深入。他明白主席是在含蓄地批评自己原则性不强。由于革命斗争的锻炼少,自己又没有好好学习马克思列宁主义,工作中坚持原则做得很差。增强原则性,成为了他毕生努力改进的方向。

1945年8月,抗战胜利。在周恩来副主席的亲自安排下,何其芳再赴重庆,做文艺界的统战工作,并兼任中共四川省委宣传部副部长。

毛泽东赴重庆谈判期间的一个夜晚,在红岩村一楼会客厅会见郭沫若、茅盾时,看到在旁接待服务的何其芳,主席当面向郭沫若、茅盾介绍说:“何其芳这个同志有一个优点,认真。”

听到主席的表扬,何其芳无比激动。这次表扬成了何其芳最大的荣耀,他在以后的回忆文章中多次提及。

十二年后,毛泽东访问苏联,在莫斯科大学接见中国留学生和实习生时发表演讲,说了一段振聋发聩的话:“世界上怕就怕‘认真’二字,共产党就最讲认真。”在毛泽东眼里,“认真”是共产党人的本色所在,是共产党人应有的政治品格,更是共产党人区别于其他组织成员的重要标志之一。

自此之后,“认真”,几乎成了何其芳公认的标签。朱德十分欣赏何其芳这种认真、坦诚的文化人。1947年,朱德点名要何其芳做他的秘书,何其芳有幸在总司令身边工作了一段时间。1969年,何其芳被下放到河南息县“五七”干校养猪。他对养猪工作像钻研文艺理论一样认真负责,将养猪经验提炼为“五字宪法”歌诀,用于指导养猪实践,把猪养得膘肥体壮,改善了大家的伙食,赢得了交口称赞。多年以后,有的干校学员还清晰地记得何其芳用万县口音“啰啰啰”唤猪的声音。

1948年除夕,在西柏坡中央机关春节会餐时,毛泽东一眼就认出了何其芳,用右手在空中画了一个大问号,同时饶有风趣地说:“何其芳,你的名字是一个问号”。毛主席的关怀使何其芳久久地为之激动和骄傲。

受命主编《不怕鬼的故事》

自1958年开始,我国面对的国际形势出现恶化,中美之间因金门炮战关系紧张,中苏之间的矛盾和冲突也日渐加剧。如何鼓舞全国人民的士气,成为毛泽东思考的一个重要问题。

1959年春,毛泽东让秘书胡乔木给时任中国科学院文学研究所所长的何其芳下达任务:从中国古代的笔记小说中,选编一本《不怕鬼的故事》。

1961年版《不怕鬼的故事》

何其芳接受任务后,立即着手组织文学所的相关同志进行编写。毛泽东对这项工作非常重视,从选目到序文都亲自过问。

这年夏天,这本书基本编成。在一次中央工作会上,毛泽东选了这本书的一部分故事,印发与会同志。

1960年,毛泽东指示何其芳,把已经编好的初稿,再进行精选、充实,并加上注释。全书定稿后,何其芳请毛泽东为此书撰写序文。毛泽东让何其芳先起草一个,再送他过目。

为了修改序文,毛泽东曾两次在中南海接见何其芳。

1961年1月4日,毛泽东见到何其芳时说:“你比在延安的时候,书生气好像少了一些。”然后,他谈到对序文的意见:“除了战略上的藐视,还要讲战术上的重视。对具体的鬼,对一个一个的鬼,要具体分析,要讲究战术,要重视。不然,就打不败它……你可以再写几百字,就写战术上的重视。”何其芳听后,这才觉得自己“思想里还缺乏辩证法”,写得比较片面,只从“不怕”二字上做文章,只讲战略上藐视,却忽视了战术上重视。

同年1月23日下午,毛泽东再次约见何其芳,谈他修改后的序文。毛泽东说:“你写的序文,我加了一段,和现在的形势联系起来了。”随后,还交流了美学问题。

告辞时,何其芳主动请示:“把主席改的稿子誊清打印后,是不是再送主席看?”

毛泽东说:再送我看看。

“难道我们越怕鬼,鬼就越喜欢我们,发出慈悲心,不害我们,而我们的事业就会忽然变得顺利起来,一切光昌流丽,春暖花开了吗?”何其芳在誊抄毛泽东的修改稿时,对“光昌流丽”四个字觉得非常精彩,但没见过前人这样用过。为慎重起见,认真的何其芳打电话询问俞平伯,得到肯定答复后,才继续抄上去。

次日,何其芳把打印稿送到中南海。

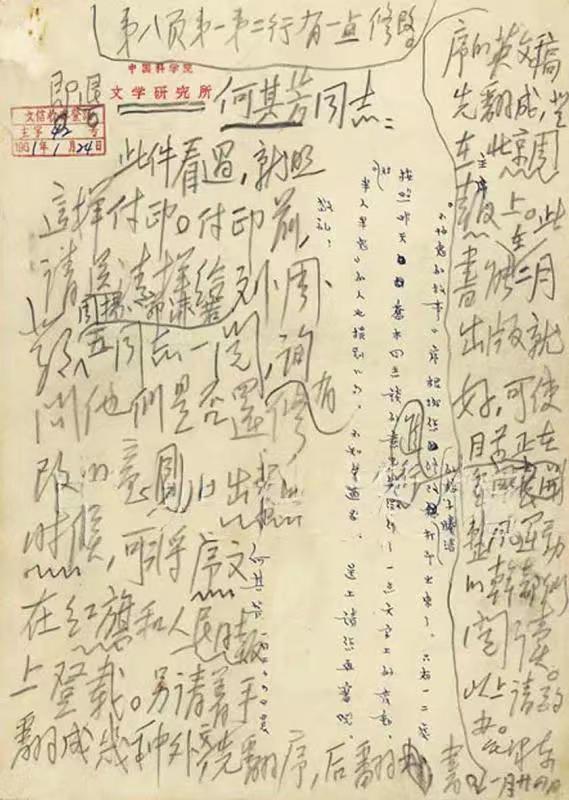

毛泽东同志对《不怕鬼的故事•序》所作的批示(1961年1月24日)

毛泽东当天就看了。他亲笔批示道:“此件看过,就照这样付印……此书能在二月出书就好,可使目前正在全国进行整风运动的干部们阅读。”

1961年2月,《不怕鬼的故事》一书由人民文学出版社如期正式出版。经毛泽东亲自修改审定的何其芳《<不怕鬼的故事>序》于1961年2月在《人民日报》《红旗》杂志同时发表。一时间,《不怕鬼的故事》风靡神州。此书后经多次再版、改版,对于激励党员干部和人民群众弘扬敢于斗争、敢于胜利的精神,坚定迎接挑战、克服困难的信心,形成相信科学、尊重科学的良好社会风气,起到了积极作用。 该书出版61年后,习近平在党的二十大报告中指出:“增强全党全国各族人民的志气、骨气、底气,不信邪、不怕鬼、不怕压。”《不怕鬼的故事》再度引起关注。

“歌声一路入延安,旭日东升仰面看。”何其芳于1977年1月23日清晨五点半完成的长篇散文《毛泽东之歌》中,深情地回忆了他一生中与毛泽东主席的多次交往,他以动人的笔触写道:“这些涌现在我心里的记忆,就像一支鸣响着巨大、雄壮、快乐、深沉、繁复而又和谐的声音永远鼓动我前进的歌曲。”半年之后的7月24日,何其芳溘然长逝,享年65岁。何其芳辞世20年后,他的骨灰归葬万州太白岩。这位认真、坦诚的诗人魂兮归来,长眠于故乡的怀抱。

编辑:李微希