潘玉毅专栏 | 《碌碌有为》:当传统正史的“边角料”成为主角

——“显微镜”下的鲜活历史

作者:潘玉毅

文章来源:七一客户端发布时间:2023-04-04 14:34:17

历史就像一块云锦,绣满了百变山河,绣满了人间冷暖。不过,我们素常所见的云锦,用料考究,织造精细,图案精美,格调高雅,无论写好人还是坏人,写好事还是坏事,总觉得与现实生活隔着一层甚至多层纱布。读王笛所著的《碌碌有为》,则不会有这样的“观感”。

大多数人写历史著作或者历史小说,会选择典型人物、典型事件,通过一个个“典型”串联起一个时代。比如讲唐代,他们会讲贞观之治,会讲开元盛世,会讲安史之乱,会讲唐高祖李渊、唐太宗李世民、唐玄宗李隆基,会讲武则天,也会讲诗仙李白诗圣杜甫、倡导古文运动的韩愈和柳宗元,却绝少将笔墨放在那些不起眼的小人物身上。某年某月,某村引车卖浆的王老二干了些什么;某年某月,某镇的文学爱好者张老三酒后写了两篇诗文,这在正史中几乎是看不见的,相应的衍生品里同样如此。

王笛的《碌碌有为》则不然,本书的视角非常地接地气。他让我们明白,云锦在成为华美锦缎前,也经历了一个艰辛而复杂的过程——先有纹样的设计、意匠图的填绘、丝线与棉线的通经断纬、原材料的准备,而后才有造机和织造。可以说,缺少了过程中的任何一个环节,锦将不成锦。作者显然深谙此理,故而将关注点更多地倾注在普通人身上。三教九流、五行八作,衣食住行、一日三餐,这些传统意义上的历史的边角料,在《碌碌有为》中成了主角。

一

《碌碌有为》分为上下两卷,上卷聚焦中国人的日常生活与文化,下卷则讲述家族、群体和法律。关于这本书的核心要义,书壳上有几段话概括得非常到位,而我最喜欢那一句“看历史就像看电影,我们会看到全景、中景,但更真实的情景可能来自近景和细节。我们只有把历史放在显微镜下,倾听普通人的声音,才能看到更鲜活、更有血有肉的历史,感受中国社会的烟火与温度”。

有过拍摄经验的人都知道,航拍的时候如果飞行器飞得过高,镜头里的事物就会变得模糊不清,最后只剩几个醒目“地标”隐约可见。但我们记录一段历史不是为了与它保持距离,而是为了让它能够更好地关照现实。所以视野一定不能太过局限。远景之外还得有近景,有特写,有一些不起眼的衬托和背景。

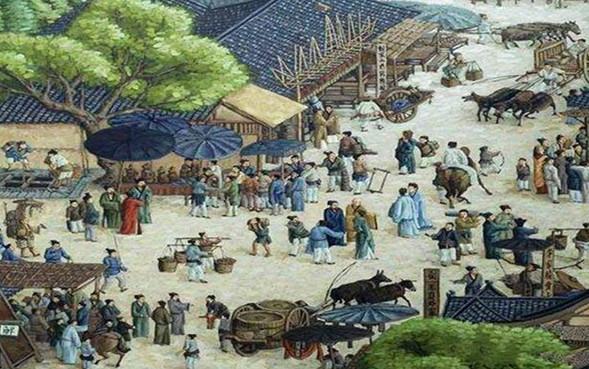

历史早已证明,凌烟阁上二十四功臣的画像,未必会比《清明上河图》里的市井人物传得更远、更为人们所熟知。《碌碌有为》则为这个道理做了延展。

如果用一句话概括《碌碌有为》的主旨,那便是为凡人立传,为凡俗生活做记录。这也是王笛为传统的宏观历史写作所做的一个补充。一部电影、电视剧要好看,要有主角也要有配角。如果一部影视剧里只有主角没有配角,观众看不多时就会觉得乏累,是很难去深入了解的。更何况,历史不只有光鲜亮丽的一面,也不只有阴暗晦涩的一面,更不只有王朝更替、刀光剑影。真实的历史可能是某个雨天,一群人在屋檐下躲了一会儿雨;可能是暮春时节,“冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归”;可能是遇到荒年,一群百姓流离失所,凄凄惨惨戚戚;可能是为了更美好的生活,扎根第二故乡……

相较于英雄人物,这些普通老百姓的故事也好,履历也好,可能不那么起眼,但是当这些不起眼的个体汇聚成群相时,就会变得异常生动。这其实也变相地回答了“历史这块云锦,由谁织就”的问题。归根结底,人民群众才是历史的主体。

二

要从习惯性的无视与屏蔽中找寻那些早已被岁月湮没了的素材,是需要花费很多功夫的。单从这一点,就不难看出作者的用心与野心。而且对于这些素材,作者不是拿来就用。无论是对衣食住行的描写,还是对人口迁移的剖陈,他都进行了系统的梳理。比如同样讲历史上因为战乱发生的三次大规模的人口南迁,除了讲人口迁移对经济、文化重心转移的影响,作者还以广东移民中流传甚广的珠玑港的故事进行事实论证,使之变得更加有说服力。当讲到“历史上南下广东的移民都是经过了这个地方,再四散到岭南其他地区的。经过很多代以后,他们的后人再修撰族谱时,已经对最原始的北方家乡模糊不清了,但南雄珠玑港这个命运的转折点却成为代代相传的祖先记忆,所以许多族谱都是从南雄珠玑港开始记载的”,作者顿了一顿,在隔了两个页码之后切入了“我们的祖宗从哪里来”的话题。

唐人的诗,宋人的词,马可波罗的游记,久远前的民间故事,以及县志、族谱、寨约、传统戏曲……作者旁征博引,甚至把《桃花源记》里的故事也当成了分析的对象,以此说明移民对区域文化和生活方式产生的影响。其余诸章亦是一般。

众所周知,与人对谈,最害怕辞藻堆砌,卖弄才学,如果总是讲一些大而空的道理,别人是很难听得进去的。虽然《碌碌有为》里援引的资料很多,论证的观点也很密集,但每一个章节,作者的讲述是非常自然的。王笛先生的文字,跟罗翔老师说法有异曲同工之妙。虽然说的是历史,却没有传统正史的“高大上”,而是聚焦平凡人的世界、平凡人的故事,以一种科普的形式进行呈现,让人读来觉得甚是亲切,不知不觉间,便萌生了兴趣。

一个地方,或者一个国家,先得有人,才有后来的发展和所谓的兴衰。这个“人”从哪儿来?除了自然的生长繁衍,移民无疑是其中较为常见且至关重要的一个源头。有了人以后,少不了衣食住行,于是农业、手工业随之兴起,慢慢地,就形成了集镇和城市。生存不是一件容易的事情,需要与天斗、与地斗、与人斗,在这个过程中会形成宗族,形成文化,会有信仰,会有面对生老病死的战战兢兢或淡定从容……作者并未刻意阐释书中章节之间的关联,但读者通过文本,是能感受得到个中联系与逻辑的。

读着读着,你会发现,虽然他写的事情唐宋明清各个朝代的都有,却与我们离得是那么地近。他讲衣食住行,讲人口迁移,讲审美演变,讲地域与民风民俗的关系,讲过去人们的精神世界和物质世界,那些与老百姓生活息息相关的东西其实今天仍然适用。正如作者在引言里所说,任何事情都是有历史渊源的。今天何以成为今天?我们的生活为什么会变成现在这个样子?都与过去密不可分。

有意思的是,阅读《碌碌有为》,你会发现作者在举例的时候,经常会将具体的落点放在四川,放在四川的某个镇、某个乡、某个村、某一群人身上。初时我以为那是因为在国人的固有印象里,四川人生活比较“巴适”的缘故,直到翻阅了作者的其他书稿,看到作者的出生地,才恍然大悟:那是他出生的地方,也是他下功夫最多的地方。这就好比我们论证一个观点,想要让人信服的最好方式就是从自己熟悉的、亲身经历的事情引申开来去讲。

这样的《碌碌有为》,无疑是值得一读的。如果说有不足,不足之处大概在于这本书实在是太像课件了。

编辑:蒋炀