熊刚专栏丨儿时回忆⑧“摩天一柱”都历山

作者:熊刚

文章来源:七一客户端发布时间:2023-05-22 18:02:59

古万州的故城在长江北岸、苎溪河东岸的山脚下,明清时期,城池呈水滴状仅限于环城路一带,由于背靠都历山,县城有东西南城门,唯独没有北门。因都历山半山腰曾有北山石城、北山观等,又被人们称为“北山”。

道光《夔州府志》记载:“都历山,在县北三里,一峰插天,飞鸟不能越,气象融结,为县之主山,又号文笔山。”文笔山之名便是描摹其形状如一支巨笔直指云霄,从山脚下流经的苎溪河则犹如墨池。在城里特别是在江中舟上仰望,都历山在文人墨客笔下自成“都历摩天”一景,被誉为万州古八景之一。

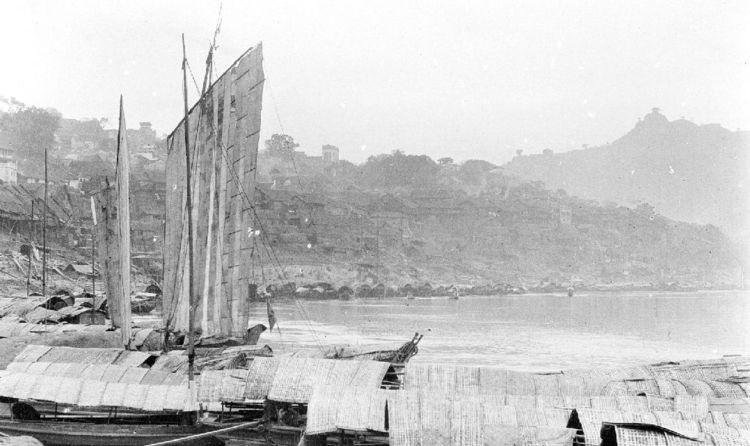

20世纪30年代都历山远景 德国•甘博/摄 李应东供图

都历山大约只是文人雅士们的称谓,其实,民间都呼其为“珠顶山”。“珠顶”一词有其来源,民国《万县志》记载:“都历山,在北山观顶,县治后脉所至者也。江程远望,圆若浮珠。”说的是在江中远望,时隐时现于云雾中的都历山顶浑若圆珠。诗人李鼎元在清乾隆年间(1778年)游历万州时,曾写诗盛誉此景:“路入巴东何处好,万州廓外最清奇。南山云接北山雨,正是寒江欲暮时。”这后两句就是描写都历山“浑若圆珠”的景致。

都历山山顶卡门 汪昌隆/摄

在我的记忆里,都历山又叫猪顶山。可能是因为叫起来顺口,久而久之,万州百姓将这浑圆之“珠顶”理解成了硕大之“猪顶”,并由此衍生出“以前山上有一头成了精的大猪,经常拿脑壳去顶山”的奇谈。于是,文人墨客笔下的都历山最后在民间获得了一个接地气的名字。

小时候,我常常在万安桥上仰望远处的都历山。春夏时节的都历山在阳光照耀下,山势耸立,郁郁葱葱,山上的草木仿佛都挺直了腰杆。秋冬时节的都历山,绿色草木有的开始变黄,有的开始变红。雨雾天,都历山若隐若现,远处流云泻动,近处雾气缭绕,朦胧中透出淡淡的雾霭,缥缈地浮在山巅,恍如梦幻,陡添一层神秘色彩。

都历山悬崖 汪昌隆/摄

我曾多次与都历山近距离接触,第一次登临都历山的记忆清晰如昨。在春天郊游的日子里,我和家里的大哥、二哥从读小学的二小后面所在的文昌宫出发。我们穿过木材公司,看见工人们将圆木锯开。码成的一个又一个木板堆,边看边踏上了乡间小道。空气中夹杂着青草的气息,微风习习而来,飞鸟不时从头顶一飞而过,山村安详静卧在一片片翠绿的橘子林中。

来到都历山脚下,山坡上一片又一片梯级状庄稼地,横直地进入我们的眼帘。大哥发出登山的号令,我们三兄弟立马拉开架势,甩开脚步,沿着山脊上长满了野葱子的狭窄小路,拾级而上。当没有花费多大工夫就登上山顶时,我们一时间倒有些失落的感觉。想象中的都历山孤峰一柱,山高路险,不易登顶,而今却被我们轻松踩在脚下。原来,“都历摩天”竟然是古人夸张的说法。

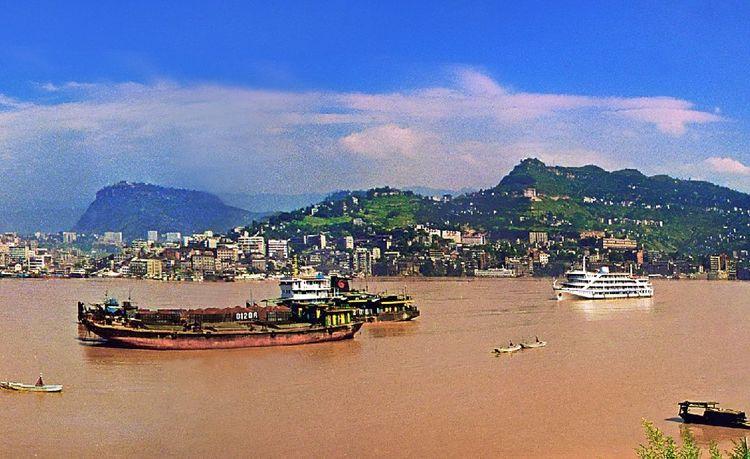

其实,都历山海拔高度不到500米,跟万州的“文山”太白岩、“武山”天生城相差不大。不过,我们站在山顶,放眼四望,只见群山连绵,山环水绕,大江东去,苎溪西来,城池在怀,“会当凌绝顶,一览众山小”的感觉油然而生。

雨雾中的都历山 骆仁新/摄

历史上专誊“都历摩天”的众多古诗词中,清乾隆年间沈巨儒所撰《南浦八景诗》之《都历摩天》,流传最广,最为有名。此诗生动再现了“都历摩天”的壮美景象。“天际孤峰一柱擎,诸峦罗列仙潮尊。大江倒影虹跨涧,明月当空玉满昆。何用仙人九节鞭,直探素女洗头盆。巫峰十二参差立,共仰此山公领孙。”都历山风光奇绝,巍峨秀逸,主峰一柱擎天,似如椽巨笔,四周山峦罗列如同朝拜,晴空万里时,主峰倒映在波涛汹涌的大江里如长虹跨涧,明月当空之际,起伏连绵的山峦又像昆仑玉石一样晶莹。

《大公报》印刷厂旧址 资料图

有着1800多年历史县城治所的背倚之山——都历山,无疑是一座久负盛名的名山,它不仅阅历了千百年来的世事变迁,也积淀了丰富多彩的文化遗产。都历山因其山顶地势平坦,居高临下,能俯瞰县城,所以自古为兵家必争之地。都历山的陈家花园摩崖石刻、万安门、字库塔、举人关遗迹,成为渝东地区不可多得的清代科举文化组群。都历山的《大公报》印刷厂、抗战炮台等遗址,成为万州抗战文化组群。都历山的北山观以及盛产腊梅的瓦子村也是声名远播。都历山还是民国时期万州的文化重地,四川省立第四师范学校、上海法学院万县分院都设在都历山山麓,四川省立万县高级职业学校曾在北山观开办。我参加工作的第一个单位万县教育学院前身——万县地区教育行政干部学校最初也设在都历山脚下。

江南眺望都历山 桂本运/摄

三峡工程蓄水后,江水上涨了,楼房变高了,城市拓展了,我们已很难再见都历山“摩天一柱”的奇绝之态和“浑若圆珠”的朦胧之美。然而,都历山亦如万州城周边的诸山一样,它的身躯,挺拔着这个有着悠久历史古城的脊梁;它的气质,积淀着这一方水土向上而生的当下与过往。如今,一栋又一栋楼宇在都历山脚下的郊外田野拔地而起,一座崭新的移民城市傲岸而立。

都历山下移民新城 桂本运/摄

编辑:李微希