孙凤国专栏丨读书吧③走进春天里——读《橘颂》

作者:孙凤国

文章来源:七一客户端发布时间:2023-09-13 15:36:06

上个周日,我参加一个活动,不小心看错了时间,提前三四个小时到达,恰好旁边有个图书馆,在图书馆里读完了《橘颂》的后半部分。

其实,即使不是看错了时间,原计划也是在活动结束后回家读完的。这本书太上头了,“那里的春天比这里大”,这一句话把我牢牢拴住了。

我是农村的孩子,在农村出生,在农村生长,对书里描写的乡村是那样熟悉;我又是久居城里的人,在城里生活,在城里打拼,乡村的现状又是如此的模糊。在书里,我看到了以前的自己,现在的父母,以及未来的故乡。

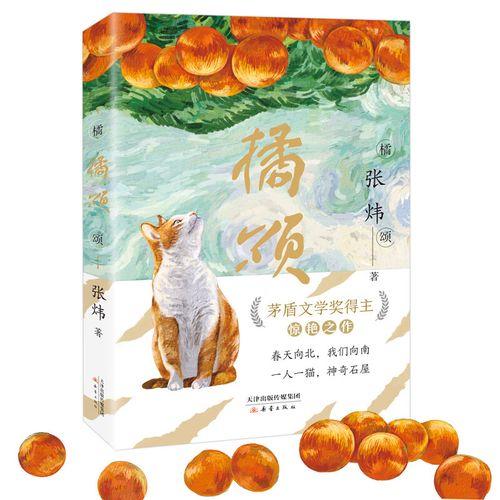

张炜的《橘颂》写于2022年,小说用33个场景缓缓铺开了86岁的老文公,在居于海外的儿子一家三口归期不定的情况下,带着一只十七斤二两重、叫作橘颂的猫,回到故乡,居住在祖上留下的石屋里,和村里仅剩的三个人:50多岁的李转莲、90多岁的老棘拐和孙子水根,四个人共同把日子过得有滋有味,一同走进春天的故事。

在书里,我读到了儿时乡村美好的自然风光。老文公故乡的村子在大山里,由一幢幢石头做的房子组成,我的故乡也在大山里,儿时,生产力不发达,故乡的人就地取材,从山里运来石头盖成房子,冬暖夏凉。如同书中一样,家家户户的石头墙上都挂有“蘑菇,野枣,薯干,大蒜串”,有的能挂上好几年。春日里,野地里的各种植物冒出嫩芽,老文公最先发现的荠菜几乎是最早冒出头的野菜,之后,婆婆丁、灰灰菜、苦菜、香椿、榆钱……接踵而至,整个春天都荡漾在各种野菜的清香里。如同文中四人一猫在槐花盛开的夜晚的庆祝一般,槐花的盛开代表着春天高潮的到来,漫山遍野的槐花是取之不尽的食材,家家户户做槐花饭、烙槐花饼、蒸槐花包子、凉拌槐花……槐花凋落后,春天也就慢慢地远去了。

在书里,我读到了如今乡村浓郁的守望相助。老文公居住的石屋离村子有一段距离,因村子仅剩三个常住人口,连个商店都没有,初次见面的李转莲告诉他,虽然有一辆串乡的车,替代了以前卖货郎的角色,但间隔十天半个月才经过村里一次,每次只待很短的时间。老文公来不及赶到,车就会开走,李转莲主动提出要帮忙。老棘拐的孙子水根没有教师辅导,老文公自告奋勇地辅导水根。老棘拐到老文公居住的石屋里,帮忙寻找屋子里的取暖开关,解决了老文公夜晚取暖的难题。我回乡次数不多,一年仅有三五次,每次回家,父母总向我诉说,留守的老人们是如何帮助父母的。村里的年轻人常年奔波在外地,只有春节期间才会匆匆回家住上短短的几天,便又匆匆回到城里。留守的老人们互帮互助,互通有无,老李家孩子带回的血压计能测到大半个村子的老人,老刘家儿子给装的宽带网络周围的邻居都能知道密码,老张家孙子寄来的食品转眼间全村都尝到了味道……

在书里,我读到了未来乡村无奈的孤独寂寥。一个偌大的村子,只剩下老中小三个人和一座座空荡荡的石屋,孤独而寂寥。随着城镇化的不断加速,如今的农村,尤其是一些偏远山区的农村,都遇到了空心化的难题,大量的中青年人迁往城市,如同书中石屋所在的村落,“已经有百年历史,但是已经变成了一座空村,人们都去了城里或者县上”。虽然故乡的现状没有像书中的如此严重,但人口减少却是一个不争的事实,好在每次回家,都会听到村子里走出去的年轻人在拼搏多年后,又重返故乡创业的消息,这些消息总能带来一丝振奋。我那位年龄相仿的小学同学,就多次向我吐露要成立农村合作社。我想,在他们的努力下,我的故乡,千千万万个游子的故乡,应该会走出书中那种孤独寂寥的无奈,就像文中最后,大家一起走进槐花盛开的春天一样。

总体而言,这本书非常治愈,适合花大量的时间来阅读、思考。《橘颂》能让久居钢筋混凝土里忙忙碌碌的人们暂时忘记工作的压力、生活的劳累,走进乡村,走进内心向往的世界,捡拾曾经的梦想,思考人生的目标。就像老文公一样,“人这一辈子,应该留下自己的作品,它必须是自己的,不同于他人的”;也像那只叫橘颂的猫一样,闲暇的时候,常陷入专心地思考,而且思考的时候,不允许有人打扰。

编辑:孙茜