文学 | 周恩来重返红色三岩

作者:樊家勤

文章来源:七一客户端发布时间:2023-12-05 15:12:06

在重庆红岩革命纪念馆,有一块展板,上面写着这样的文字:红色三岩。这里的红色三岩指的是红岩村中共中央南方局暨八路军重庆办事处、曾家岩50号周公馆、虎头岩《新华日报》总馆旧址。中华人民共和国成立后,周恩来是好久重返红色三岩的?这里面又有哪些鲜为人知的故事呢?

不舍走出曾家岩

1955年4月,周恩来总理要去印度尼西亚参加万隆会议,秘密经停重庆。7号上午,周恩来飞抵重庆,下午去曾家岩50号周公馆,由于门是锁起的,周恩来被安排到旁边的曾家岩派出所坐坐,等着开门。

走进派出所就是一个长长的过道,周恩来进去坐在木凳子上讲起与曾家岩50号有关的往事。工作人员请周恩来上二楼所长办公室休息,但周恩来摆摆手说不用了。不久,钥匙拿来了,周恩来起身离开了派出所,疾步走进了曾家岩50号。穿过天井,往左边走,来到一房间,这里是开会、会客的用房。周恩来在这间屋子里曾经接见过很多中外友人。周恩来看了和邓颖超居住过的房屋后,来到楼上一异形的房间,这间屋子后面有很多地下党的身影,他们或是长期潜伏孤身奋战,或是两袖清风:

1938年,沈安娜受南方局派遣,打入国民党中央党部任机要速记员,使国民党中央的许多核心机密被她源源不断地送到南方局。多年中,她严格遵守秘密工作方针,“既要大胆,又要谨慎”,沉着机智,临危不惧,即使在与上级失去联系的情况下,她依然坚守阵地、长期埋伏、以待时机,从未暴露身份。沈安娜的丈夫也是中共地下情报工作人员,一直与她并肩战斗,直到全国解放前夕夫妻俩才奉命安全撤回;

黎强由延安来到重庆,后打入国民党中统,先后担任中统成都实验区区长助理、国民党四川省特种工作委员会主任干事和国民党副师长等重要职务。在极其危险的环境里,黎强沉着镇静、机智勇敢、忍辱负重、不怕牺牲,为党获取了大量机密情报,为中国人民的解放事业作出了卓越贡献;

阎宝航在重庆秘密组建情报小组,重点进行国际情报的搜集。阎宝航的公开身份为国民政府军事委员会政治部少将、新生活运动总会秘书长。他周旋于国民党政府核心和美、英、德等国的外交圈,以过人的智慧和无畏的胆略,开展惊心动魄的情报工作。他先后获取德国闪击苏联、日本关东军在中国东北的部署等重要情报,对世界反法西斯战争的胜利发挥了重要作用;

卢绪章组建的公司具有一定的经济实力,成为南方局直接领导下的秘密机构。卢绪章严格要求自己,绝不假公济私,不营私舞弊,一方面把千辛万苦积攒来的钱,悉数交给党组织,另一方面,他却过着极为俭朴的生活。卢绪章对自己的孩子要求很严格,说:“爸爸的一切都不是你们的。我死了,这些财产不会给你们!你们只有好好学本事,长大后自食其力才对”;

肖林先后在重庆、上海等地开办公司,为党提供了大量经费。但肖林十分节俭,克己奉公,将做生意赚来的钱财全部上交给党组织。当肖林的公司宣告结束时,他上交的资金约合黄金12万两,其他固定资产折价1000多万美元,自己仅留下了三块银元作纪念。

周恩来在曾家岩50号很认真地看到傍晚,才依依不舍地走出来。这时,门外面已经站了很多群众,当周恩来走出门时,就被群众围住了。“周总理!周总理!”一些群众不约而同地喊了起来,拥了过来,热情地拍手。周恩来亲切地向大家致意。一位佩戴红领巾的小学生兴奋地走到周恩来跟前,甜甜地喊了一声:“周爷爷好!”周恩来亲切地抚摸着小学生的头微笑道:“小朋友好!小朋友好!”

曾家岩50号周公馆门外现已建起了广场,伫立着周恩来风雨兼程、辛勤奔走的全身铜像。

虎头岩下情意深

1957年2月上旬,周恩来出访后回国,来到重庆。一天上午,周恩来来到了化龙桥虎头岩《新华日报》总馆旧址。此时,这里属于重庆度量衡厂,里面住着厂里的职工。周恩来走进大门口后,眼前的场景使他触景生情:右边是新华托儿所。这托儿所创办的目的是让报社同仁安心工作,让孩子们受到良好的管理、教育和爱护,先后入托的孩子有60余人。遗憾的是房屋破烂不堪,于20世纪60年代倒塌。

周恩来非常兴奋地往前走,左边这栋楼是收发室、学习室、医务室,楼上是员工住房。过了这栋楼,是半个篮球场,过了篮球场,是职工食堂。

周恩来在食堂边站了很久。这职工食堂,无论是社长、总编、总经理还是一般职工,都在这里排队打饭,没有任何特殊。这里也是报馆面积最大的房间,报馆的周年纪念会、给科学家祝寿等大型活动都在这里举行。

1942年11月的一天,周恩来特意邀请“自然科学座谈会”的科学家到虎头岩下《新华日报》见面。这些科学家以为有什么重要的事情要商量,急忙赶到报馆。到了以后,看到食堂里面的桌子上摆放着寿桃,大家都感到非常惊讶:原来是为梁希的60岁生日祝寿。得知这个情况,科学家们差点流出泪来,特别是梁希,激动得半晌没说出话来。周恩来招呼大家围坐下来,亲切地同他们交谈。周恩来愉快的谈话,使大家感到非常温暖。他们推心置腹、宾主尽欢。梁希的朋友只知道梁老60岁左右,却不知道具体是哪一天的寿辰。周恩来日夜为国事奔忙,却记得这个日子,并想到要为梁希祝寿,谁能不为之动情呢。

在新中国还未到来时,周恩来高瞻远瞩,开始谋划、储备科技人才,曾指出:中国需要科学家,新中国更需要科学家,不管道路如何曲折,新中国总要到来,现在是举步维艰,到那时就大有用武之地。周恩来还亲自出面做李四光、竺可桢等著名科学家的工作,在“自然科学座谈会”的基础上,在重庆建立了“中国科学者协会”。周恩来既希望他们在抗日民族统一战线和争取和平民主建国的斗争中发挥积极作用,又希望他们不要只乐于搞轰轰烈烈的革命斗争,必须要有相当的科技造诣,在广大科技人员中起好带头作用,学好本领为新中国的建设事业做好准备。周恩来还巧妙地通过不同途径,鼓励和支持一些有条件的青年知识分子到国外学习深造,为新中国的建设储备人才。后来,在祖国的召唤下,很多旅居海外的科学家冲破重重阻力,迎着新中国的第一轮曙光,怀着拳拳报国之心,向着新中国归来。

看了职工食堂遗址,周恩来沿着小路往上走,来到一栋平房前,这里有社长室、记者办公室、编辑部、夜间编辑室、资料研究室、浇版房、排字房等。重庆大轰炸期间,从城里废墟中将原印刷所的机器抢运到磁器口乡下高峰寺,后又运来这里安装。报纸印出来后,就送到营业部等地去卖。周恩来一边走一边看,指着平房的一间会议室说:“这是当年我跟报馆领导研究问题的地方。”说着说着,他情不自禁地走进去,但突然又退出来了。原来,房屋里面住有度量衡厂的职工。那职工一眼就认出是周恩来,忙请周总理进屋坐。周恩来进去亲切地与那职工握手,同他聊起家常。听到职工说一家人不愁吃穿时,周恩来微笑着点了点头。

从报馆往外走,周恩来站在大门内,望着报馆西南面的山坡。那山坡下有防空洞,在一栋房屋后面山壁处。为了防止日机袭击,报馆的同志自己动手打了防空洞,在里面办公、印报。洞口不大,有一米多宽,高不过两米,用条石垒成,洞口的对联很醒目,右联:提高工作质量,遵守劳动纪律;左联:出得早销得多,编得好印得清。横批:机印房。

如今,虎头岩《新华日报》总馆旧址常常有学生来这里搞研学,那排字房的桌子上摆放着沾满油墨的滚筒、长方形的纱框、比纱框大一点的玻璃,滚筒上的油墨好像才印过一样,比较新鲜。轨道交通9号线从旁边穿过,这里还建起了公园。

两次重返红岩村

1957年2月上旬的一天下午,周恩来来到红岩村,这是周恩来在中华人民共和国成立后第一次重返红岩村。来到那棵黄葛树下,他驻足细看、沉思。周恩来说:“我曾在这里对大家说过,不要光看到目前的困难,我们一定会回来的,时间不会很长,五六年罢!后来形势发展比预料的快,三年半时间,重庆就解放了。”

离那棵黄葛树不远的是草房,那里举办过党员训练班,周恩来在那里曾给党员上课,要求:共产党人要如六月风荷,出污泥而不染,同流而不合污。根据组织安排,彭咏梧曾是这里听课的一员。周恩来又往前走,不远处是饶国模的居住房,再往前走就是南方局和八路军驻重庆办事处的大楼。当周恩来一行出现在红岩村时,很快被附近的群众认出来。听到屋外的欢呼声,饶国模忙从屋里出来,迎了上去。周恩来看到饶国模,非常高兴地说:“等一会儿,我到后山去后就转来看您。”

周恩来走进办事处大楼,看到那些物件,往事历历在目。当周恩来看到王若飞办公室时,心里很难过。在抗日战争接近胜利的时候,中国急需把各党派和无党派的代表人物团结在一起,成立联合政府,彻底打败日本侵略者,建设新中国,有很多事情王若飞在做。令人痛心的是,1946年4月8日,王若飞等人乘飞机从重庆飞往延安,在山西黑茶山遇难。重庆在青年馆(现解放碑青年路万豪行政公寓旁)开追悼会。周恩来在会上痛哭失声,回忆临别前王若飞的最后一句话“一切要为人民打算”。周恩来沉重地说:“失掉了他,好像失掉一种力量,失掉一种鼓励,失掉了一个帮手。”“4·8”烈士牺牲后,周恩来题词:黑茶山顶,延安河边,人民英雄,永垂不朽!

周恩来从办事处大楼出来,如约来到饶国模家中,一起品茶话家常,笑声不断,其乐融融。临走时,饶国模把几个剥掉皮的柚子让周恩来带回。周恩来打趣道:“这不是又吃又拿吗?”饶国模说:“这是带给邓大姐(邓颖超)的,让她也尝尝。”

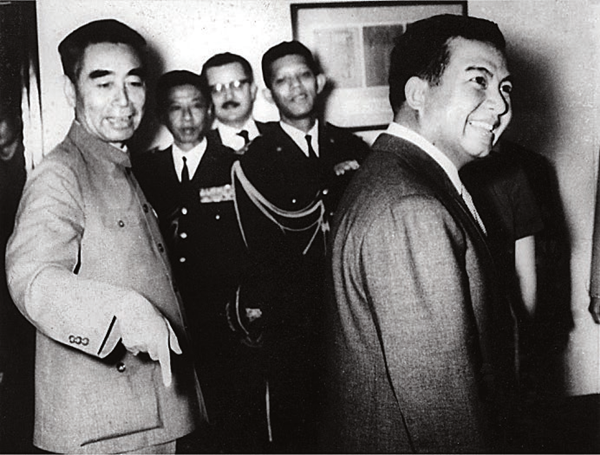

周恩来第二次重返红岩村是1965年9月25日,周恩来陪同应邀来我国访问的柬埔寨国家元首西哈努克亲王。西哈努克亲王在办事处看了一楼,又来到二楼,怀着对中国的友好情谊,很细心地参观了毛泽东住过的房间,参观了周恩来的房间,还看了董必武等人的办公室。

1945年4月,由于解放区力量的不断壮大和南方局的据理力争,国民政府给董必武发了“特派状”:董必武代表中共参加中国政府代表团出席联合国大会(亦称旧金山会议)。周恩来送行时在机场握着董必武的手充满信心地说:“这次共产党人只有一个名额,但将在精不在多,祝你以一顶十。” 董必武不辱使命,在联合国大会上,代表中国解放区发言,宣传共产党的主张,起到了很好的效果。同时,他还在旧金山为金星广播公司题词:只有独立的民主的自由的团结的强大的繁荣的新中国,才是维持远东和平的有效的因素,才能成为维持世界和平的支柱。

重庆红色三岩等地所锤炼、培养、形成的“红岩精神”,是周恩来等老一辈革命家留给我们极其宝贵的精神财富。

主要参考文献及来源:

《周恩来年谱》(1949—1976)(上、中、下卷),中共中央文献研究室编,中央文献出版社1997年版;

《周总理在重庆》,王一回忆录;

《周恩来在重庆》,樊家勤著,东方出版社2014年版;

《周恩来万隆之行》熊华源著 中央文献出版社 2002年版;

《重庆市市中区志》重庆出版社1997年版;

当年的人民日报,四川日报,重庆日报;

《重庆公安大事记》 重庆市公安局史志办公室 1999年;

红岩革命纪念馆;

红色三岩所在地实地采风等。

作者简介:

樊家勤,出版长篇纪实文学《周恩来在重庆》《贺龙在西南》,长篇小说《虎穴斗智》《警探神箭》《夏花绚烂》等。其中《周恩来在重庆》被评论为是重庆继《红岩》《将军决战岂止在战场》之后第三代旗杆性文学作品,入围参评鲁迅文学奖,喜马拉雅有声台以“名家典作”进行“优质推荐”,同名电影剧本获重庆市电影剧本孵化中心推广。中篇报告文学《正义与邪恶的较量》获首届中国通俗文学英才大赛优秀奖。

编辑:蒋炀