郝安专栏|“一师是个好学校”(下)

作者:郝安

文章来源:七一客户端发布时间:2024-04-28 07:00:00

7

欲文明其精神,必先野蛮其体魄。是毛泽东在一师读书时热衷提倡的一个口号。而且身体力行,持之以恒。

其间,一师七个同学染病先后去世。痛失学友的毛泽东在学友会主持的追悼会上,愤然撰一挽联:为何死了七个同学?只因不习十分间操!同时写了一篇长达7000余字,深刻阐述体育与身心健康辩证关系的文章《体育之研究》,认为“体育一道,配德育与智育,而德智皆寄于体,无体是无德智也”。

校内有口古井,这便是毛泽东洗“冷水浴”的地方。每天晨曦刚刚将夜的天际稍微染淡,他就来到井边,将满满一桶水提到井沿。接着脱掉衣裤,全身只剩一条短裤。先拍拍胸膛,又撩起水浇在身上用毛巾起劲搓着。由慢而快,由冷而热。猛地,举起木桶,将大半桶井水兜头浇下。

伴随朝阳辉映一个个青春身影,校园里三三两两,此起彼伏陆续一声两声三声高亢嘹亮的晨诵,渐渐汇成了一体——

故今日之责任,不在他人,而全在我少年。少年智则国智,少年富则国富;少年强则国强,少年独立则国独立;少年自由则国自由;少年进步则国进步;少年胜于欧洲,则国胜于欧洲;少年雄于地球,则国雄于地球。红日初升,其道大光。河出伏流,一泻汪洋……美哉我少年中国,与天不老;壮哉我中国少年,与国无疆。

忆往昔,携来百侣曾游。那时的毛泽东和他的同学们还经常“纳于大麓,烈风骤雨弗迷”,长啸狂奔在岳麓山上或橘子洲头的惊雷闪电和狂风暴雨中。

春夏秋冬从不间断的冷水浴,以及郊游踏青、登山涉险、中流击水、傲霜斗雪,强健了体魄,磨炼了意志,奠定了毛泽东过硬的心理素质和坚实的体能基础。毛泽东后来曾兴致勃勃回忆这段难忘的求学时代:

我们又是热心的体育家,在寒假中,我们在田野里,山上山下,跨越溪流地行走。天雨时我们就脱去衣服,名之为“雨淋浴”。阳光灼烁时,我也剥去衣服,名之为“日光浴”。在已经结霜的天气,我们还露宿田陌间,或是十一月,我们还在寒溪中游泳。凡此种种,都算是“体格训练”。也许这对我的身体大有裨益,后来我是何等的依靠它!在我屡次横越华南,和从江西到西北长征的时候。

第一师范老师,后担任北京大学伦理学教授的杨昌济,学贯中西,桃李满天下,最欣赏的学生就是毛泽东和蔡和森两人。临终前,曾向时任广州军政府秘书长的章士钊专门致信,推荐自己心爱的两名学生:“吾郑重语君,二子海内人才,前程远大,君不言救国则已,救国必先重二子。此二子,一为蔡和森,一为毛泽东。”

1920年1月17日,不到49岁的杨昌济病逝于北京。蔡元培说,北大以他为荣,惜本校失此良师。毛泽东悲恸敬挽恩师:忆夫子易帻三呼,努力努力齐努力;恨昊天不遗一老,无情无情太无情。

8

学生时代的毛泽东有一句名言,说丈夫要为天下奇,即读奇书,交奇友,创奇事,做个奇男子。同学们就给他起了个外号,叫“毛奇”。在第一师范读书时毛泽东还给自己取名为“子任”,意思是以救天下苍生为己任。

1917年,是毛泽东就读一师的第四个年头,对年方24岁的他来说,这一年很是干了几件倜傥不群、与众不同,充分展露出他什么也压不服、什么也挡不住火一般的个性,以及文韬武略的大事奇事。

1917年4月14日,毛泽东、蔡和森、萧子升、何叔衡等13人,在长沙溁湾镇刘家台子蔡和森家里召开会议,发起成立了以“革新学术,砥砺品行,改良人心风俗”为宗旨的湖南近代史上最重要的进步青年团体新民学会。新民学会的成立,是“修学储能”的毛泽东在湖南省立第一师范办成的一件非常有意义的大事。此时的青年毛泽东指点江山,激扬文字,书生意气,挥斥方遒。他在给同学蔡和森的信中说:十年未得真理,即十年无志;终身未得,即终身无志。坚持不谈金钱、不谈女人、不谈家庭琐事。说:我的朋友和我只乐于谈论大事,谈修身齐家治国平天下的事——人的性质,人类社会的性质,中国的性质,世界,宇宙!

这年6月学校的“人物互选”,按德育、体育、智育排序,共3大类17项。毛泽东以49票当选,在德、智、体三个方面得票最多、最全面,获全校第一,显示了毛泽东不畏艰险的胆识、雄辩的语言天赋,以及果断机敏的办事能力等全面才能。其中“胆识”一项,则为他所独有。志向非凡、与众不同。评语是冒险进取、警备非常。

毛泽东曾写下一篇题为《心之力》的文章,初现大志。连接千年学府从传统书院走向现代大学的灵魂人物杨昌济阅后大加赞赏,圈圈点点兼长长的批语后,直接给文章打了满分一百分,还重重地添上“+5”,称之为“建国之才”。8月份,毛泽东给老师黎锦熙写了一封信,表达出与封建思想决裂的决心。黎读信后,亦情不自禁在日记中评论“大有见地,非庸碌者”。

下完一着文棋,又下了一着武棋。这就是惊心动魄的猴子石退兵。

1917年11月护法战争期间,3000多名北洋溃兵败往长沙,逃至南郊猴子石一带。一时全城陷入恐慌和混乱。一身飘逸长衫的毛泽东,连夜领着100多名换上军装、扛起木枪、举着火把的学生军,在城内为数不多的警察配合下赶往附近埋伏,并与不明真相的溃军斗智斗勇,最后迫使其不明所以,在惊慌失措中缴了枪。这次首次用兵,成功护校护城,是军事家毛泽东生平第一次组织的军事实践行动,用一当十过人的胆识和兵不厌诈的谋略,崭露头角。

是夜,时任校长的孔昭绶打开《第一师范校志》,奋笔如飞记载下了“猴子石缴枪”事件的原委经过。末了意犹未尽,又郑重落下这样一句话:全校师生皆曰,毛泽东通身是胆。

9

1950年,周世钊携带毛主席题写的“第一师范”校名回到长沙后,全校师生欢欣鼓舞。也是这次相聚,毛主席与周世钊叙旧,深情地说:我没有正式进过大学,也没有到外国留过学。我读书最久的地方是湖南第一师范,我的知识,我的学问,是在一师打下了基础。一师是个好学校。

在喜获前辈师兄学长、当今伟大领袖导师题写的“第一师范”校名后,这个好学校的同学们又延颈举踵,渴望请毛主席再为母校题词。

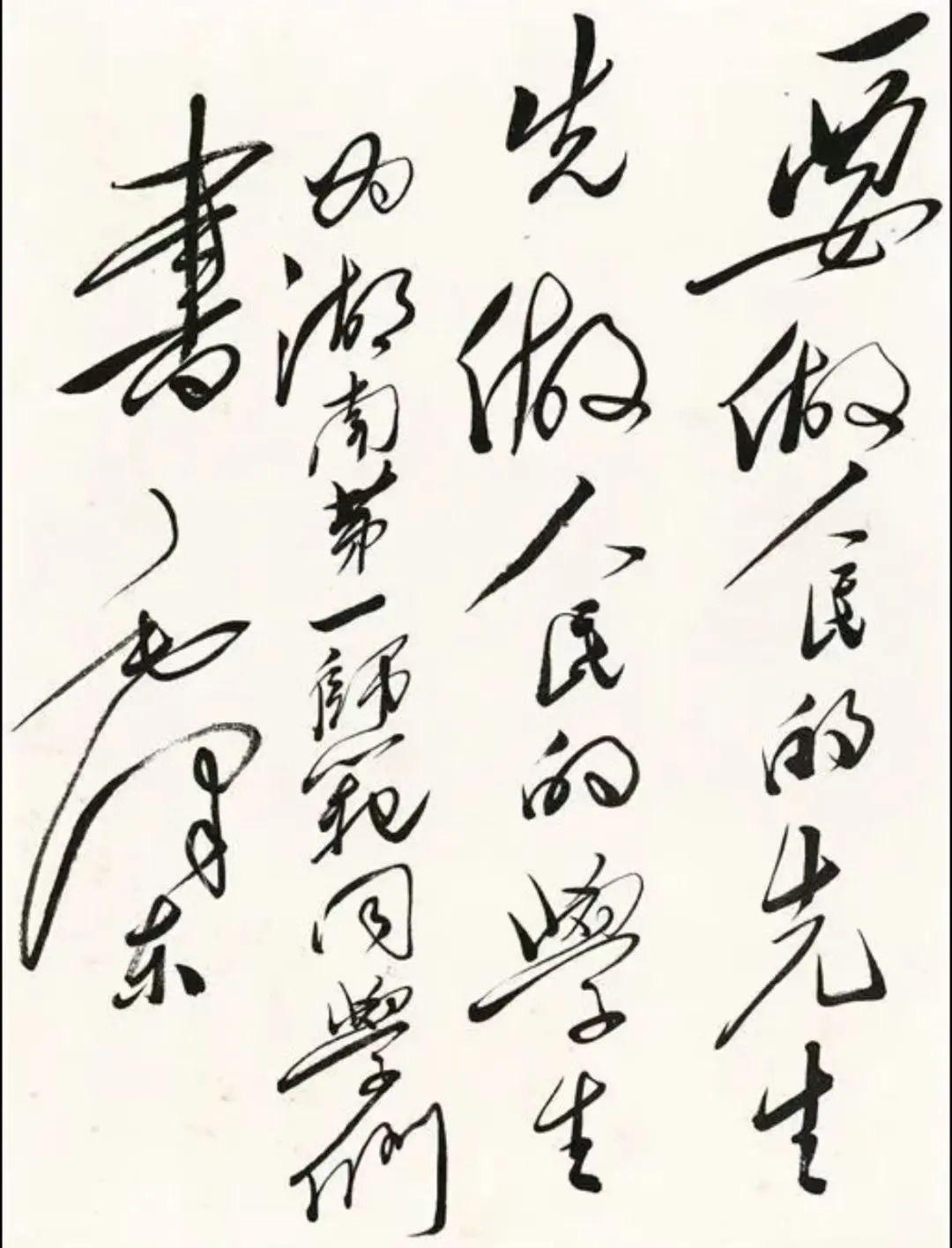

既是校长,又是毛主席当年同班同学的周世钊,立马提笔给毛主席写信,转达同学们要求题词的愿望。虽然当时正值新中国成立初期,抗美援朝战争又刚刚打响,但毛主席收到周世钊的信后,于1950年11月又在百忙之中为母校挥毫题词——

要做人民的先生,先做人民的学生。为湖南第一师范同学们书。

毛泽东

把笔抵锋,肇乎本性。写字者,写志也。品高则下笔妍雅。这幅题词一改狂草的奔放自由,显得沉着庄重,掷地有声,具有丰富的文化内涵,对后学既是一种鞭策,又有一种激励;在书写上也是天花板级别,别具一格。关键是整幅题词,竟有“做、人、民、的、先、生、学”七个字重复;但相同的字迹,其笔锋笔意、韵味韵格、细微细节,包括起笔收笔、点横撇捺、大小造型又各有所不同,既巧妙避免了机械雷同,还给人一种颜筋柳骨、出乎意料,大格局、大境界的至美享受,让人叹服佩服,景仰敬仰。

这幅题词成为了第一师范的校训。校训者,学校为训育上之便利,选若干德目制成匾额,悬之校中公见之地之谓也,其目的在于个人随时注意而实践之。

为第一师范题写校训后,一次,毛主席笑对老师徐特立说:徐老,你是第一师范的老师,也为第一师范写几句吧!闻言,老先生研墨濡毫,给第一师范题写了“实事求是,不自以为是”九个大字。

在给校长周世钊的信中,徐老“希望第一师范以毛主席的作风,实事求是,不自以为是——作为校风”。这位杰出的革命教育家写道:“实事求是,不自以为是”,是我们领袖毛泽东同志的作风,由他领导的中国共产党自一九三五年以来,就成为我们全党的党风。这种作风是对学习、对工作、对领导者和被领导者、对一切人、一切事业都是需要的。它不是高深难了解的理论,也不是艰巨难做到的工作,是一句极平实极老实的口号,但它的本质是马克思的辩证唯物论。没有它,一切革命、一切建设、一切工作和学习,都会有偏差,都会有走上歪风的危险……

校风,学习风气之谓也。良好的校风对培养学生健康成长至关重要。毛主席称赞为“坚强的老战士”为第一师范的题词,就成了一师的校风。

第一师范,一座经久的文化雕塑,一部光荣的红色经典。从昔日书院到现代大学,之所以被历史记住,是因为它深厚的底蕴、丰富的内涵。新时代牢记嘱托,秉承校训,弘扬校风,依托独特的红色资源以“大思政”造“大先生”、用“红色血脉”铸“红色师魂”,立德树人,为国育才,岁月的砥砺打磨将会使第一师范踵事增华,愈见光亮。

编辑:李序