陈志丨我与万师校训碑

作者:陈志

文章来源:七一客户端发布时间:2024-06-20 11:08:15

我的母校历史悠久,到今年已110岁了。

母校简称“万师”,全称“四川省万县师范学校”,最早用名“四川省立第四师范学校”(省四师),几经整合、升格、更名,现在叫“重庆幼儿师范专科学校”。

校庆前夕,几个校友雅聚。酒过三巡,一位小师妹问我:“你还记得校训碑吗?”

“无冥冥之志者,无昭昭之功。骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。”已微醺的我朗声作答,不带半点犹豫和含糊。

“耶!”小师妹与我碰杯畅饮。接下来的环节,自然是齐诵、共饮。小师妹说:“说句有点极端的话,不会背‘校训碑’,枉为万师生!”

醉眼迷离中,我仿佛穿越时空隧道,回到了自己的青葱岁月。

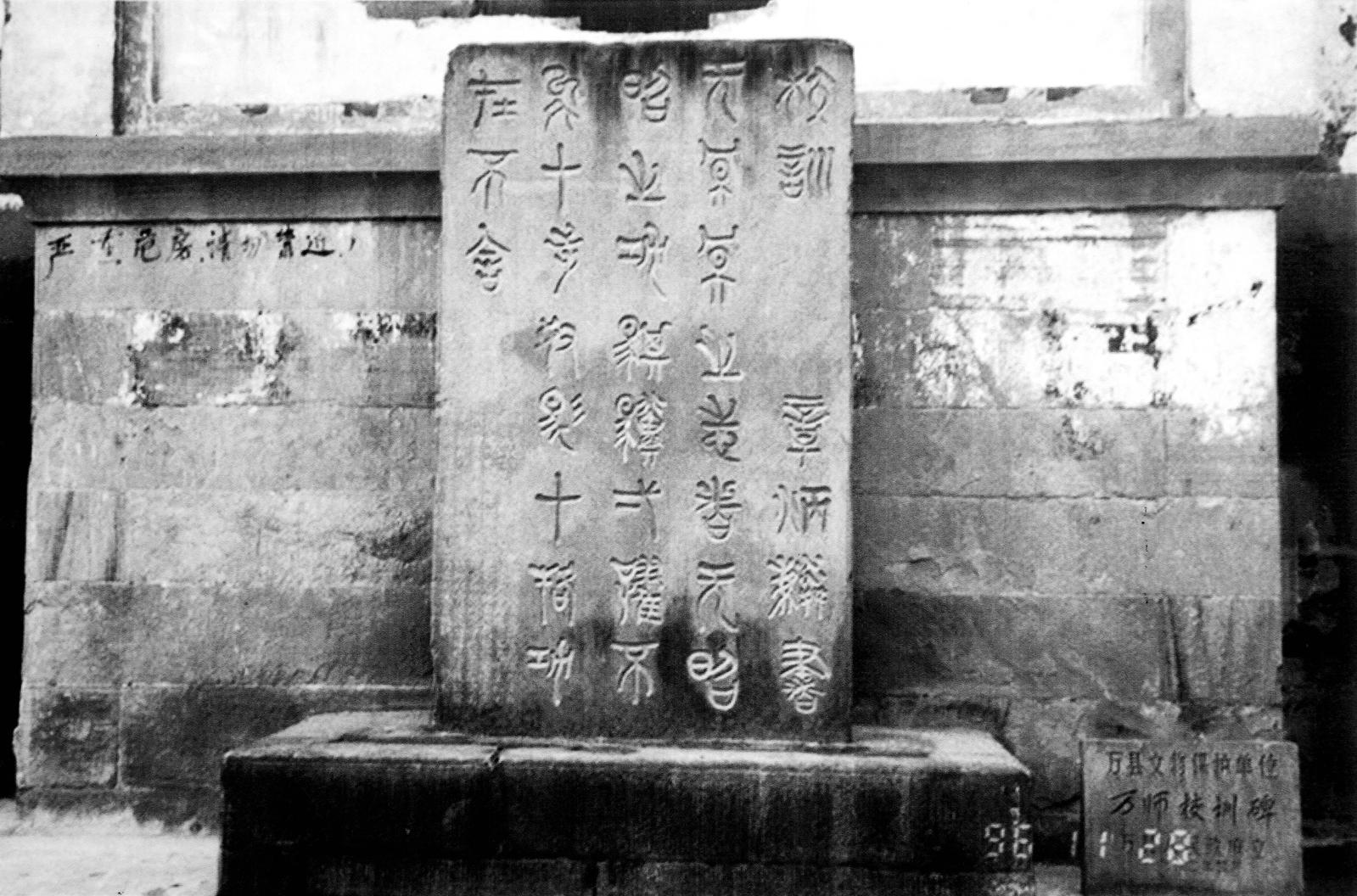

1981年秋,作为一个农家少年,我幸运地考入万师,实现了“草鞋变皮鞋”的梦想。初入校门,心情是雀跃的,对校园的一切充满了好奇。尤其感兴趣的,是立于学校旧礼堂前的校训碑,它高2.1米、宽1.28米、厚0.2米,碑上那几行曲曲弯弯的篆书大字透露出神秘和厚重。

从入校三天的革命传统教育中获知,这块碑非比寻常,碑文是由清末民初民主革命家、思想家、著名学者章太炎(又名章炳麟,1869—1936)亲笔题写的。多年后,我受命组织万州历史文化挖掘工程,对校训碑的来龙去脉才有了全面深入的了解。

辛亥革命风起云涌,母校应运而生。1914年3月,钟稚琚(1886—1963)受四川巡抚史公署委派,在万县一马路文昌宫创办万师前身——省立第四师范学校。钟稚琚早年曾留学日本东京高等师范学校,彼时章太炎担任国学讲习班导师,让钟受教良多,师生之间结下了深厚情谊。

1918年5月初,钟稚琚获悉,时任孙中山大元帅府秘书长的章太炎,奉孙中山先生之命到四川、云南谋求与西南军阀斡旋,将路过万县。钟稚琚恭请恩师顺道来亢家湾新校址视察,章欣然应允。

5月24日,钟稚琚组织全校师生到护城寨关口迎接导师。第二天,学校在礼堂举行隆重的欢迎会,章太炎向师生们发表了慷慨激昂的演讲,勉励同学们立大志,干大事。之后,他为学校礼堂题写了“树之表旗”门匾,还从《荀子·劝学》篇中选择警句,以大篆书写出来作为校训。其字自然古拙,遒劲有力,飘逸散淡,潇洒外拓,堪称章太炎书风成熟时期的典范。

校训词中,“冥冥”是指暗暗之意;“昭昭”是指明明之意,“骐骥”是指良马、骏马,“驽马”是指矮小的瘦马、劣马。大意是,一个人如果不暗暗地立下一个志向,学习上就不会取得显著的成绩。骏马一跳跃,也不过十步之远;劣马拉车走十天,也能走得很远,它的成功就在于不停地奔走。在当时国运堪忧的背景下,章太炎此举意在期望“省四师”的莘莘学子志存高远,砥砺前行,勤学报国。

钟稚琚请人凿刻校训于石碑,立于学校礼堂前。

光阴缱绻,岁月如歌。校训碑如一面明镜,映照过时代的风云。

立碑5年后,萧楚女、恽代英来校撒播革命火种,校训碑与近在咫尺的六角亭,成为星火初燃的见证者;

立碑8年后,朱德、刘伯承来校宣讲新革命、新道路,支持校长李嘉仲在学校成立下川东第一个共产党组织;

立碑19年后,何其芳来校任教,业余时间与挚友、田园诗人杨吉甫合编《川东文艺》周刊,发表抗战文学作品……

万师,因此被称为“下川东革命摇篮”。

在“志存高远,锲而不舍”校训精神的浸润和激励下,一代代万师学子刻苦学习,毕业后积极投身时代的大熔炉,用一生诠释奉献与担当。刘伯坚、陈伯钧、吴毅、彭咏梧等一大批学生相继走上革命道路,其中,涌现出蓝蒂裕等11位“红岩英烈”,刘江、张永枚等文学艺术大师。

校训碑不高,自有一种巍峨;校训碑不宽,自有一种广博;校训碑不厚,自有一种笃实。

自从见到校训碑那一刻起,它就镌刻在我的心中,刻印在我的血脉里。究其原因,与自我认知有关。

我打小智商平平,上课发言、跳舞、做游戏总比别人慢半拍,属于典型的“驽马”。入校几个月后,学校举办作文比赛,“驽马”侥幸荣获了一等奖,学校给我安排了陈文献、郎太武两位文学辅导老师。两位老师勤于传道、授业、解惑,给我详解了校训碑碑文,激励我像碑文里讲的那样“驽马十驾,功在不舍”。

自此我将校训视作座右铭。在学习和工作上,秉持“人一之,我十之;人十之,我百之”,以专心致志、持之以恒弥补天资的不足,不辜负父亲为我取名“志”的苦心。

我小学读的是村小,初中读的又是“帽子班”(即小学校办的初中班),拼音基础不好,我报名参加学校推广普通话小组的学习以弥补短板。辅导老师要求在学校全天候使用普通话,我坚持照办,甚至闹出过笑话。

除了正式场合,平时少有同学说普通话。一次,我与一谭姓同学起了纠纷,我全程使用普通话与之对骂。不知是哪一句话激怒了对方,他提着凳子准备砸向我。在这千钧一发之际,我字正腔圆、义正词严地指着对方:“你考虑后果没有?”最严重的“后果”,莫过于被开除学籍,这对于农家孩子来说,是极难承受的。这种状况下我还不放弃使用普通话,完全出乎周围一众同学的意料。看客们爆笑不止,举凳欲砸的谭姓同学也绷不住,始以手抖,继而笑场,一场恶斗就这样“剧情反转”,化为欢声笑语、握手言和。后来同学聚会,都会情景再现,笑闹一番。

中师毕业后,我在一小学担任大队辅导员。为巩固推普成果,长年坚持跟着央视新闻联播学习普通话,导致普通话带有浓重的播音腔。八十年代,业余时间我曾到县电台参加录制了两部儿童广播剧,获赠一笔记本,扉页题书“广播事业的热心人”。

校训碑对我的影响,贯穿了我这匹“驽马”的大半生。

2016年起,我受命主持万州城乡历史文化挖掘工程。我和同事们一道,历时八年,先后组织100多位文化学者、研究人员和乡土人才,对全区52个镇乡街道分五期开展挖掘,形成了170余万字的丰硕成果,相继出版了五本《流淌的乡愁》系列书籍,这在重庆市是一项创举,在全国也不多见。在此期间,我经历了转岗,后退居二线,挖掘工作也由主持变为指导,但推动这项工作善始善终的热情丝毫未减,现场寻访、查阅古籍、审读文稿,既当指导员,又当战斗员,乐此不疲。我还身体力行,尝试对挖掘成果进行故事化、通俗化呈现,先后发表《诗词里的万州》《一路歌声入延安》等历史文化散文30余篇,被文友戏称为“挖掘机”。而今,抚摸着厚厚五本成果集,翻阅着自己的若干心血之作,真切感悟到“驽马十驾,功在不舍”的精神力量。

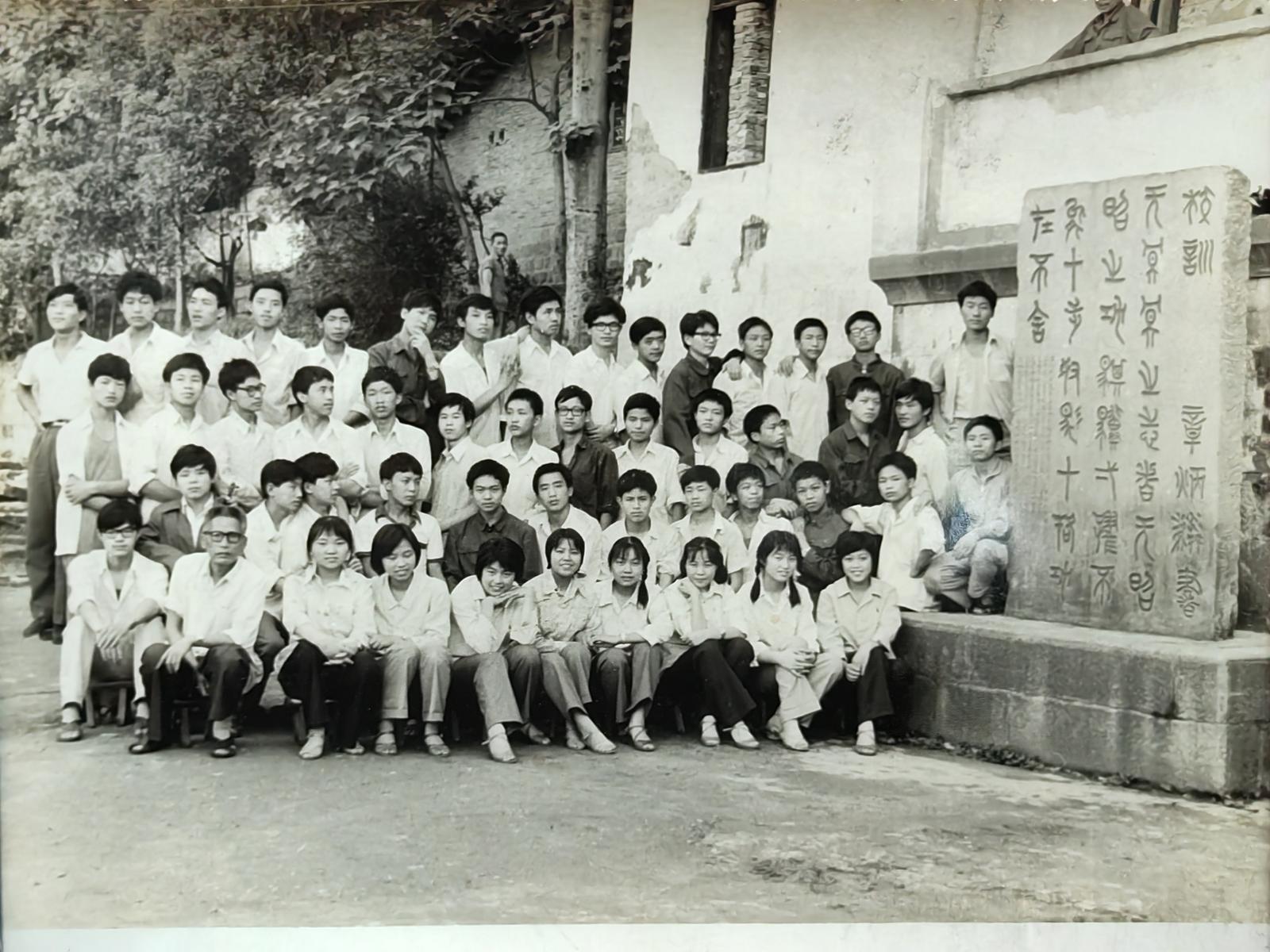

薪火相传,弦歌不绝。退居二线前,我特意带领机关党员到母校开展党日活动,接受精神洗礼。我在六角亭前组织重温入党誓词,在校训碑前讲述碑文及其背后的故事,激励小伙伴们志存高远、矢志不渝,为党和人民立下“昭昭之功”。

持之以恒,心无旁骛才能乘风破浪;素履以往,不舍浇灌终有鲜花怒放。

感恩万师校训碑,给予我励志的人生。

编辑:李微希