“75年·75人”|揭开合川马门溪龙的神秘面纱

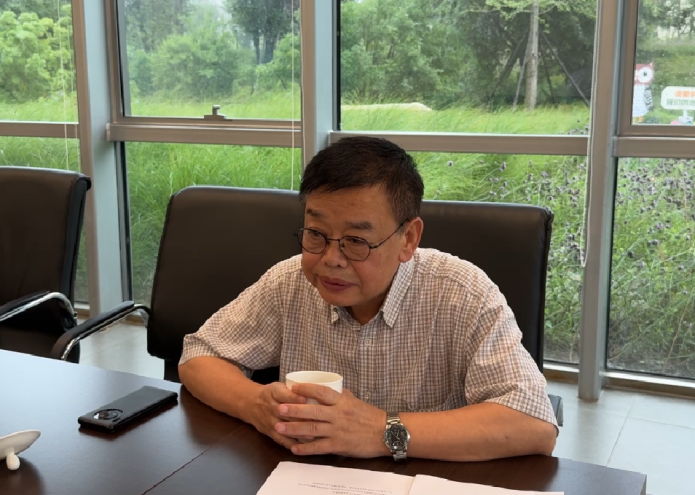

——访重庆自然博物馆前馆长欧阳辉

作者:罗欣

文章来源:七一客户端发布时间:2024-09-30 15:56:25

事件:

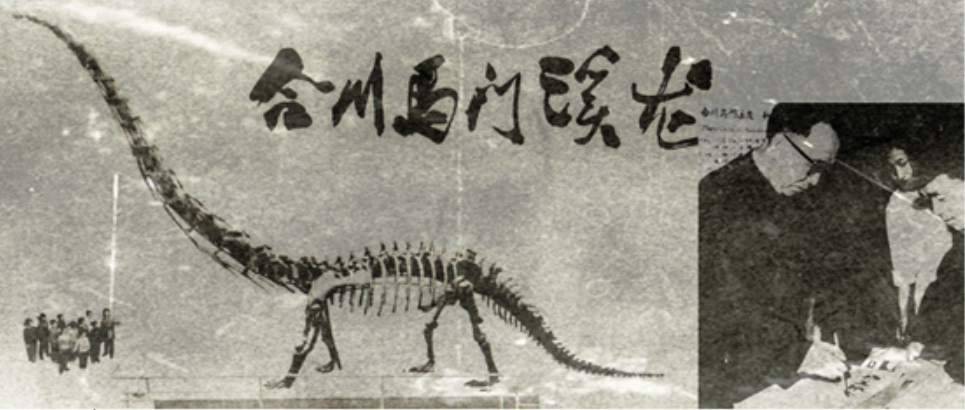

1957年4月,四川石油管理局地质调查处在今重庆市合川区太和镇古楼山偶然发现一具巨大的恐龙化石,“中国恐龙之父”杨钟健将它定名为“合川马门溪龙”。合川马门溪龙是当时亚洲最大、保存最完整的蜥脚类恐龙化石,有“东方巨龙”的美誉,在科学研究和古生物历史研究上具有重要意义。

人物:

欧阳辉,男,古生物学与地层学博士。20世纪80年代初开始致力于古脊椎动物化石研究,调查发现并主持发掘较多完整的恐龙骨架化石,研究破解马门溪龙的头骨之谜等,也是中国首座恐龙博物馆——自贡恐龙博物馆的筹建者之一。

重庆不仅有“山城”“桥都”之称,还被誉为“恐龙脊背上的城市”。亿万年前的重庆,湖泽遍布、森林繁茂葱郁,自然而然地成为恐龙家族繁衍生息的乐园。

1957年,在重庆市合川区太和镇古楼山山腰深处,一具沉睡了1.6亿年的恐龙化石“苏醒”过来。以其超长的脖颈成为世界已知恐龙中最具特色的成员,这便是赫赫有名的“合川马门溪龙”。

这具恐龙化石保存极好,从第一节颈椎到第三十五节尾椎的脊椎骨完整无缺,每个脊椎彼此紧密相连,全世界像这样的发现仍旧凤毛麟角,弥足珍贵。然而遗憾的是,在发掘过程中并未能找到头骨、肩带和前肢骨骼。直到20世纪90年代,欧阳辉两次发现包含头骨的完整马门溪龙化石,终于确认了合川马门溪龙原标本缺失骨骼的真实形态。

邂逅意外惊喜

“大家快来看啊,这里有动物化石!”四川石油管理局地质调查处2分队4联队一名年轻的地质工人侯腾云情不自禁地大声喊起来,惊醒了这条在睡梦中早已与大地化为一体的巨龙。

新中国成立后,百废待兴,石油短缺成为制约国民经济发展的重要瓶颈,国家投入大量的人力物力,积极寻找油气田。1957年4月,侯腾云随队来到古楼山开展地质调查,旨在寻找到更多的油气资源。

古楼山山势陡峭,荆棘丛生。侯腾云在队伍中担任领路先锋,当他爬到半山腰准备休息时,一块镶嵌在紫红色泥岩中的浅色石头吸引了他的注意。他走上前去,用地质锤轻敲了一下,火星四溅,说明这石块相当坚硬。凭借着一定的古生物学知识,侯腾云觉得这块石头异乎寻常。

这到底是个什么?他蹲下来仔细观察,觉得这石块很像动物骨骼,顿时意识到这可能是化石,于是向同行的队伍大喊:“大家快来看啊,这里有动物化石!”

听到侯腾云的叫喊声后,组长余家仁和队员们马上围了过来,对暴露出来的化石进行了初步清理。队长徐和生也闻讯赶来,了解情况后,便安排民工试掘。只见骨骼越来越多,于是将这一重要发现上报给四川省文物管理委员会(简称“省文管会”)。

省文管会在得到消息后,立即派出考古队员朱大康来到重庆,经过现场鉴定,确定是恐龙化石。鉴于工作量庞大,重庆市博物馆指派李宣民、龚廷万两位青年专业技术人员前往现场协助发掘工作。

古楼山上发现完整动物化石的消息很快传遍了当地,从方圆十多里内赶来围观的人络绎不绝,有的来看稀奇,有的想碰运气看能否拿到龙骨碾成粉末作刀口药止血。李宣民、龚廷万、朱大康3人只好请政府帮助,派人维持秩序。前来维持秩序的人员牵绳搭线,严格把守,把整个发掘现场围了起来。

他们招募了十多位民工,在4米高的坡坎上经过一个多月的逐层揭露和清理,恐龙的轮廓逐渐显露出来。令所有人感到惊讶的是,这头恐龙十分庞大,长脖子伸向山体中,却没有连接头骨。于是发掘队员组织民工,向颈部延伸方向在山体石层中打了一个深达两米的洞,但依然未能找到头骨的踪迹。

它为何尸首分离?头骨究竟去了哪里?至今还是一个谜。

回溯国宝“安家记”

欧阳辉说:“好在鼓楼山位于涪江边上,化石点离水运码头并不算远。”

装载这只巨大的恐龙化石用了约40个木箱。工人们将这些木箱从山上抬下,送到附近的涪江码头,用2艘机动船从水路经涪江运入嘉陵江,在重庆牛角沱码头上岸,改由汽车转运至重庆市博物馆。

合川马门溪龙化石自送至重庆市博物馆后,由于缺乏古生物研究人员,一直未作开箱整理。最初,被暂存于博物馆的食堂里,后因木箱遭白蚁蛀蚀,不得不搬至馆外通风较好的连廊处。

1959年,馆方决定将这批化石送还省文管会。但彼时的省文管会并无独立的办公场所,仅借用四川省博物馆的场地办公,标本在省博物馆大院又存放了两年多,恰逢省博物馆陈列改造,需要腾挪空间。此时,成都地质学院抓住机会,以充实校陈列馆的展藏品为名,将这件珍贵的标本纳入麾下。

1961年,省文管会决定,为支持成都地质学院建设,将合川马门溪龙化石无偿捐赠给该校作为教学标本。

化石运到学校后,陈列馆馆长李之常教授与地质系古生物教研室的老师商定组建专班对这具恐龙化石进行初步整理、拼接和研究,并指定该项工作由在中国科学院古脊椎动物与古人类研究所进修的何信禄老师负责。当工作组完成标本的初步修理和整理后,发现头骨缺失,导致难以确定分类位置。何信禄为了慎重起见,建议将标本送往北京,由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所所长杨钟健院士亲自进行研究。

1964年,这具恐龙化石被运抵北京。杨钟健教授高度重视,亲自率领科研小组,对化石进行研究和修复工作。当时的青年学者赵喜进先生也加入了科研小组。

研究所组织技术工人对化石进行了细致的修复与装架,修复耗时近半年,装架过程则用了一个多月。在装架时,面对头骨的缺失,杨钟健和赵喜进也遇到了困扰。经过标本的多方比对,他们最终决定为这具骨架装了一个仿梁龙的头骨模型。

1965年5月19日,中国科学院领导郭沫若、竺可桢等人及相关专家出席了在标本装架现场召开的成果报告会。应杨钟健之邀,郭沫若欣然为这具大恐龙题写了“合川马门溪龙”的名字。

经过一段曲折的“旅程”,合川马门溪龙最终在成都“安了家”。

破解头骨之谜

1983年,欧阳辉考上成都地质学院的古生物学专业研究生,他被自贡恐龙博物馆筹建办看上,却没能在曾经熟识的边兆祥教授门下学习,而是成了何信禄教授的学生,何教授当时正在主持自贡大山铺恐龙动物群的研究工作。

“作为校博物馆馆长,边教授为培养我们几位古生物学研究生对化石标本的兴趣,同时兼顾博物馆的夜间值班,动员我们住进博物馆里。这便是我与博物馆结缘的开始。”

就这样,欧阳辉从那时起便得到了两位导师的悉心指导和关怀。他白天在课堂上认真听课,去图书馆查阅文献资料,晚上在博物馆里与恐龙标本“亲密接触”,逐渐熟悉了马门溪龙的每一个细节。

经过长时间与马门溪龙标本“打交道”,他深知合川马门溪龙正型标本存在的缺陷,特别是在化石缺失部分的复原工作上。尽管这种复原在科学上有一定依据,但也包含了一些推测成分。于是,欧阳辉带着这个疑惑深入恐龙挖掘前线,想要解开合川马门溪龙的头骨之谜。

1988年,欧阳辉在自贡恐龙博物馆工作期间,参与了自贡新民乡一具蜥脚类恐龙化石的发掘。

令人振奋的是,这是一具近乎完整的马门溪龙化石。欧阳辉反复观察,在岩石中隐约看见了一排牙齿。他立即采取措施,先将那块可能含有头骨的岩石取走,送回馆里进行细致修理。

经过两个月的小心修理,一个精美的头骨终于呈现在大家眼前。这具恐龙全长约16米,仅合川马门溪龙正型标本三分之二大小,但二者骨骼形态极其相似。欧阳辉在他的研究论文中将这具化石归入马门溪龙属,并命名为“杨氏马门溪龙”。

杨氏马门溪龙的发现证明,马门溪龙拥有一个高长适中、结构轻巧的头骨,头骨上的开孔很大、口中具有排列紧密的勺状牙齿。因此,可以肯定地说,合川马门溪龙以前使用的仿梁龙头骨是错误的。

然而,由于杨氏马门溪龙个头较小,它只能算作间接证据,还不足以完全说服所有人。

1995年岁末,自贡汇东新区的一个工地上发现了恐龙化石。欧阳辉第一时间赶赴现场,虽然最初仅见到6个尾椎骨,但它们连在一起,有可能发现完整个体。欧阳辉果断要求工地停工:“明天我就带队来挖掘。”

在挖掘过程中,欧阳辉竟然发现了一具完整的大型蜥脚类恐龙骨架。它不仅大小与重庆合川出土的合川马门溪龙正型标本接近,骨骼的形态也完全相同,因此被认为是同一种恐龙。更令人惊喜的是,这具新标本也有头骨保存,经修复后与杨氏马门溪龙的头骨形态一致,进一步证明了之前装配的梁龙头骨是不准确的。

2003年,欧阳辉基于杨氏马门溪龙的模式标本完成了博士论文《杨氏马门溪龙的骨骼特征与马门溪龙类系统关系分类》。2010年,在与成都理工大学博物馆前馆长李奎教授的沟通协调后,该馆展出的合川马门溪龙模式标本被更换上了正确的头骨。

至此,马门溪龙头骨之谜得以彻底揭开,全国各地博物馆也纷纷为其展出的合川马门溪龙复制品更换了正确的头骨。

2009年,科普杂志《环球科学》将“发现合川马门溪龙”评为新中国成立60周年以来60项杰出成就,赞其科学价值突出,科学意义重大,科普教育作用举世瞩目。

每一块化石都记录了地球历史的一部分,它们不是冷冰冰的石头,而是我们与过去连接的一条条纽带。未来,我们有理由相信,在众多默默无闻、甘于奉献的科学工作者们的共同努力下,地球历史的更多谜团将被一一揭开,持续照亮人类文明进步的道路,为后世留下宝贵的知识财富与深刻启迪。

数读

重庆被誉为“恐龙脊背上的城市”,截至2022年,全市已有29个区县发现了恐龙化石,主要分布在主城都市区和渝东北地区。目前,重庆共发现恐龙化石点70余处,近完整的恐龙化石有10余具。截至2024年,全市发现并命名的恐龙共有10种。目前,重庆自然博物馆共展出恐龙化石骨架24具,遗迹化石57件。

编辑:罗欣