黎世泽专栏|那些物什④墨盘磨墨

作者:黎世泽

文章来源:七一客户端发布时间:2024-11-13 17:37:06

在蛮子洞垭口上,有一排整齐的教室。在一排教室中间,有一个小小的房间。在小小的房间里,有一张陈旧的木桌。在陈旧的木桌上,有一个墨盘。

现在,我记不清墨盘是长形的还是方形的,不过,记得墨盘上插着一支毛笔,放着一支墨条。老师用墨条在墨盘上磨墨,用毛笔在墨盘上蘸墨写字。

那时候,我在蛮子洞垭口上的学校开始读书了,开始识字、写字。“上、中、下;人、口、手;山、石、土、田;日、月、水、火;大、小、方、圆;多、少、来、去……”那就是刚读书时的课文,一课学习三个字、四个字。那些字形体方正、笔画平直、棱角分明,大大地印在书页上,每个字还配有精美的图画,点横撇捺的字很抽象,但配上图画就很形象了,那就是日常的生活。

老师把字工工整整地写在黑板上,也像书上印的那样,形体方正、笔画平直、棱角分明,就像一朵朵美丽的花,我们感到更亲切,更平易。但,黑板上还要书写其他的什么,写上的字很快就会擦掉,当一个一个被擦去之时,就是一朵朵花凋零枯萎,我们深深惋惜,长长叹息。

“我写吧。”老师拿着一叠白纸扬了扬,把字写在一张张大白纸上。老师用毛笔写字,毛笔写字要墨汁,墨汁用墨条来磨,墨条在墨盘里磨。

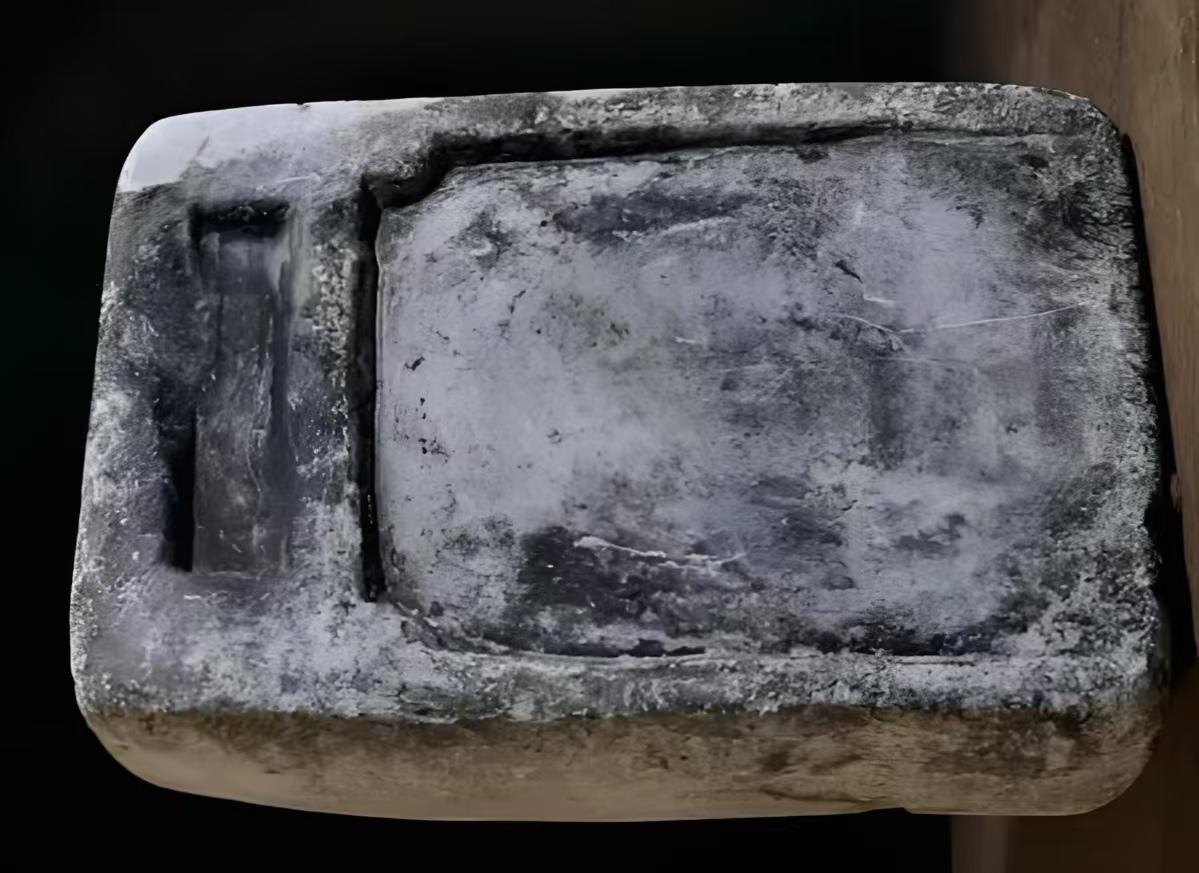

在木桌上,放着一个墨盘,这就是文房四宝“纸、笔、墨、砚”的“砚”。砚的雅称很多,砚台、砚田、墨池、墨海……在老寨子,我们就叫墨盘。

老师向墨盘里倒入少许清水,执拿墨条,在清水里磨动,一圈一圈,一道一道,拌和轻微的沙沙声,这就是磨墨,在古时有一个雅称,叫研墨。老师磨墨不疾不缓,轻慢平正,耐心细致,眼睛微闭,沉浸投入,仿佛在深沉地“研”,又像在静静地“品”。在“研”怎样写“上、中、下”吧?在“品”如何写“人、口、手”吧?那墨香的味道,那墨香的气息,缓缓流淌,慢慢袅绕,袅绕在发黄发亮的木桌,袅绕在狭窄简陋的屋间,还悄无声息地流溢,溢出门口,溢进我们的教室,溢满宽宽的垭口,溢到缓斜的岩坡。在阵阵的读书声里,浸入了墨香的味道。在声声的秋蝉声里,融进了墨香的气息……

老师磨的墨汁漆黑发亮,不浓不淡。老师握起毛笔,蘸墨写字,一笔一笔工整地写,一个一个专注地写,写满一张张大白纸。洁白的纸上,仿佛开满美丽的花,那些花挂在教室前方的墙上。我们盯着美丽的花,一个一个地读,读一遍一遍;一个一个地写,写一遍一遍。

老师教我们读,教我们写,一点一横一撇一捺地教。老师说:“字要写正写直,就像我们站立一样,要站正站直。”突然觉得,那些白纸上的字,形体方正、笔画平直、棱角分明,又像一个个站正站直的人啊。

小学二年级时,我们有了毛笔课,我们要像老师那样磨墨、写毛笔字,这就得有“纸、笔、墨、砚”。我们便四处准备“文房四宝”。纸,有作业本的,随拿随用。笔、墨、砚,供销社有,去供销社买啊。供销社里的东西琳琅满目,应有尽有,就像取之不尽的魔术箱。在高高的柜台后面,坐着时髦的年轻女子。“买支毛笔。”女子拿出一支毛笔,笔毫粘贴在一起,在清水里浸泡散开,便可蘸墨写字。“买块墨条。”女子拿出一块墨条,手指般粗细、长短,可以磨出好多墨汁。“买个墨盘。”女子拿出一个墨盘,墨黑,厚实,就在墨盘里磨墨,蘸墨。

毛笔的笔毫掉落得快,掉完只剩笔杆,又要去买。爷爷说,不去买,可以自己做毛笔。在岩坎上,长着节生的小草,矮丛,茎细,叶长,在每条茎的尖上长出一条细须,像鞋针,拔出,数根并拢,插于小指大小的竹管里,就成了毛笔。我们不知道小草的名字,爷爷也不知道,爷爷说就叫“毛笔草”吧。爷爷带我们去岩坎找毛笔草,拔小小的细须。岩坎上有一丛一丛的毛笔草,秋天里,已成微黄,渐渐枯萎,但细须更有韧性,正好做笔。爷爷帮我们拔了好多细须,做了好多毛笔。

我们在墨盘上一圈一圈地磨墨,墨盘磨穿了,又得买新的。杨瓦匠对我说,不去买,可以自己做墨盘。杨瓦匠给村里家家户户做瓦、烧瓦。划泥,上坯,抹泥,下坯……眨眼间,一块泥巴就会变成上口稍小下口稍大圆圆溜溜的瓦坯。杨瓦匠的动作干净利索,娴熟老道,手艺真是炉火纯青。

但杨瓦匠以前没做过墨盘,便和我一起研究做墨盘。杨瓦匠用做瓦的泥巴做墨盘。做瓦的泥巴已经踩揉得很黏很糯了,但在案板上还要反复地揉捏。“墨盘是写字的,泥巴要更黏更糯,是不是?”杨瓦匠对我说。“是。”我答。杨瓦匠把泥巴揉捏成大大的一坨,又对我说:“墨盘做长形的呢,还是方形的?做长形的,是不是?”“是。”我又答。杨瓦匠便把泥巴调捏成长形的,又对我说:“墨盘上的墨池来磨墨,是不是?”“是。”我又答。杨瓦匠便抠挖一个圆形的墨池,又对我说:“墨盘上要放墨条,是不是?”“是。”我又答。杨瓦匠便打磨一个方形的平台,又对我说:“墨盘上要放毛笔,是不是?”“是。”我又答。杨瓦匠便旋掏一个插毛笔的圆眼……杨瓦匠细细地调捏,细细地抠挖,细细地打磨,细细地旋掏,和我一起研究,和我一起琢磨,做一个墨盘,要抵他做好多好多的瓦坯哩。

做好的墨盘放在屋檐下晾干,与晾干的瓦坯一起放在窑子里烧制。一摞一摞的瓦坯搬到窑子边,杨瓦匠从窑子底部一层一层地整整齐齐地砌上来,砌到窑子满沿口,再把我的墨盘放在最上面。然后,就是烧窑。烧窑要烧好多好多柴火,在窑子前堆了大大的几座山。

烧窑,从第一天傍晚开始,一直烧到第三天早上。在杨瓦匠的指挥下,几个男壮劳力朝窑子里大把大把地不间断地递进柴火。先是稻草、枯草、麦秆等细柴温窑,再是树叶、油菜秆、玉米秆等中柴烘窑,最后竹块、黄荆条、树木块等大柴攻窑。什么时候温窑,什么时候烘窑,什么是攻窑,杨瓦匠时时观察,适时判断,及时指挥。

夜幕降临,月挂树梢。烧窑烧了一整天,烧到深夜了,我守在窑子边,看着我的墨盘。杨瓦匠对我说,去睡吧,墨盘会好好的。我打着呵欠回屋去睡了,但我睡得迷迷糊糊,在是睡非睡之间,听见柴火哔哔啪啪,听见火浪轰轰猎猎,充斥在静静的长夜,充塞在寂静的乡野,也弥漫在我恍恍惚惚的梦境。

当我醒来,太阳升起,天色微曦。我奔到窑子边,看见杨瓦匠头上、脸上、眉上全是尘灰,只有两眼转动,他还在不停地指挥着,几个男壮劳力还不断地向窑子里递进大柴,在窑子的顶部,几米高的火苗像长长的舌头,从缝隙里飘飘荡荡地舔出,这是在作最后的攻窑。杨瓦匠告诉我,墨盘烧好了。在绯红的火苗间,那一块长形之物,从红褐变成了墨黑,从泥土变成了陶器,那就是文房四宝中的一宝——墨盘。

我用杨瓦匠帮我做的墨盘磨墨,用爷爷帮我做的“毛笔草”毛笔蘸墨写字。写“上、中、下;人、口、手”,写“山、石、土、田;日、月、水、火”……

老师说,字要写正写直,就像我们站立一样,要站正站直……

编辑:罗欣