熊刚专栏|崇文尚德的白岩书院

作者:熊刚

文章来源:七一客户端发布时间:2024-12-31 16:41:10

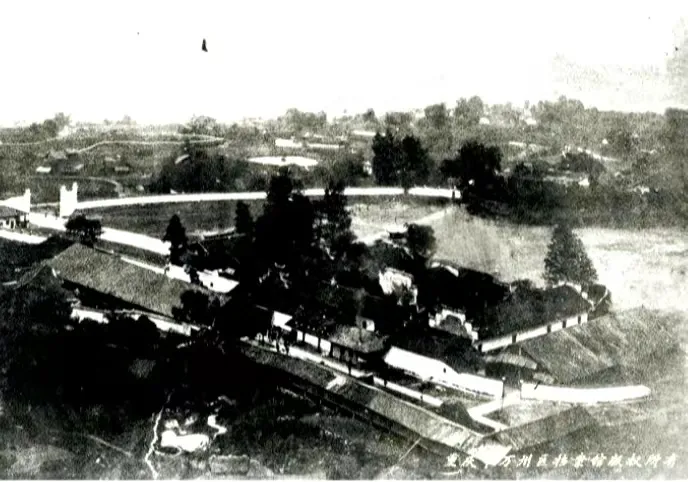

太白岩,山势蜿蜒,林木蓊郁,悬崖峭壁间绿意层叠,如一列天然画屏拱卫万州城区。站立太白岩山顶,放眼俯瞰,在风景绮丽、草木苍翠的山脚下,有一个大院格外醒目,这里就是儿时记忆中的万县军分区——清代万州的白岩书院。

(一)

孩提时代,万县军分区不但是寻常百姓难以企及的高墙大院,更是戒备森严的军事机关。我对军分区虽充满敬畏,而更多的是一份天然的亲近和好感,这种情感源于我对解放军的热爱。

我家亲戚中,有两名军人给我很大影响。母亲一外侄女婿,在大连的一个海岛上当兵,是侦察连长。他英俊开朗,机智果敢,眼光犀利,作为神枪手,多次在部队受到嘉奖。回家探亲,他和父亲谈政治、聊形势,讲述军旅生活,我在旁边听得津津有味,对军旅生活充满无限向往和好奇。母亲还有一名侄孙,是陆军参谋。虽然辈分比我还低,但却像大哥哥一样亲切。他性格内敛,诚实本分,话语不多,身体健壮。本来他是考上了空军飞行员的,后因故转为陆军。我们在为他惋惜的同时,把他的这个经历当成了一个传奇。为了像他一样有一个强健的身体,我每天坚持早起,参加体育锻炼的劲头更足。

菖蒲溪横街邻居家因子女多,排行老三的三哥寄养在万县军分区工作的幺姨家。夏日的一天傍晚,我们家三兄弟从太白岩下山回家,相约去军分区大院看望三哥,这是我第一次进入军分区大院。暮色降临的军分区大院绿树成荫,迎面而立的是一栋两楼一底的楼房,右侧家属区是两排长形青砖瓦房。只见家家户户门前都摆放着一个大大的玻璃金鱼缸,在闪烁出不同光亮的金鱼缸里,可以看见不同种类的各色金鱼在缸里游弋。左侧小路深处,两株紧挨着的百年黄葛老树盘根错节,悬根露爪,粗壮的树干参天挺立,茂盛的树叶如同天然华盖交错生长。这是我儿时记忆中的军分区大院,一个神秘陌生而又亲切的地方。

21世纪初,万州区委、区政府实施城市发展过江推进战略,2005-2007年,万县军分区大院作为过渡用房,成为区委的办公地,我在这里进出一年多时间。2012年后,我到区文旅委工作,对万州历史文化有了更深的了解,我才把白岩书院与军分区大院联系在了一起。原来,军分区大院就是清末川东著名学府白岩书院。于我而言,真有“养在闺中人未识”的感觉。

在万州,人们对于白岩书院的认识,更多停留在街区地名层面,很多人并不知道太白岩下这一带街区为什么叫白岩书院,也不知道历史上的白岩书院身在何方。2016年开始,区委宣传部、区文旅委组织实施从乡镇到街道的历史文化挖掘工程,在对太白街道的历史文化梳理中,课题组专家探寻白岩书院的来由和历史,研究成果基本还原了白岩书院的本来面目,再现了白岩书院的文化价值。

(二)

白岩书院由万州本地绅士游鑑洋捐资购地修建于清光绪十六年(1890年),建成于1891年。书院选址借景于山水,修身于自然,依山傍水,为山林胜地。清代万州籍名士杜焕章《白岩书院记》对其选址和名号来历都有记载,“乃度西山之麓,秀峦北倚,丽江前横,遥跂万川,隐然若衡宇相望也。当太白读书崖下,因拟其额曰:白岩书院。”

在山地平坝之上建设的白岩书院为土木石结构复合式四合院式建筑群,总面积26000多平方米。书院占地面积宽广,建筑规模宏大,巧妙地融川东地区典型的传统民居和寺庙建筑风格为一体,显得庄严、肃穆。书院四周围墙环绕,建筑多为白墙黛瓦,建筑两端的风火山墙非常耀眼。内部建筑如大门、斋舍、藏书楼、讲堂、祭堂以及景观建筑如水池、亭子,仪式建筑如照壁、碑楼等组成。书院布局以讲堂为中心,沿中轴对称,讲堂、祭堂等重要建筑位于中轴线上,斋舍及其他功能用房位于轴线两端,讲堂设于上厅天井正中,建筑面积385平方米,六柱五开间,硬山顶穿斗式砖木结构,雕花门窗。院内广植树木花草,亭台楼阁、池馆水榭点缀其间。讲堂前有一庭院,面积约2000平方米,通道两侧有八株百年树龄的丹桂。

光绪三十一年(1905),白岩书院遵诏停科举办学堂。宣统元年(1909年),白岩书院改为农业学堂。民国初年,改为高小学堂,著名诗人何其芳、方敬等都曾在这里读过书。1911年3月,设速成军官养习所。1920年至1924年,设女子实业学校。1926年11月,杨森驻防万县时,在朱德的建议下,创办第二十军军事政治学校,军官班设于白岩书院。1929年,改作第三师司令部。1936年,为独立第二旅司令部。1950年2月7日至1997年,中国人民解放军万县军分区在这里成立并驻扎长达48年。1998年9月,经中央军委批准,万县军分区改为万州区军事部,隶属重庆警备区。2001年4月,根据中央军委、总参谋部的决定和成都军区命令,重庆警备区将万州区军事部改编为万州区人民武装部,营区所有权归重庆警备区。

(三)

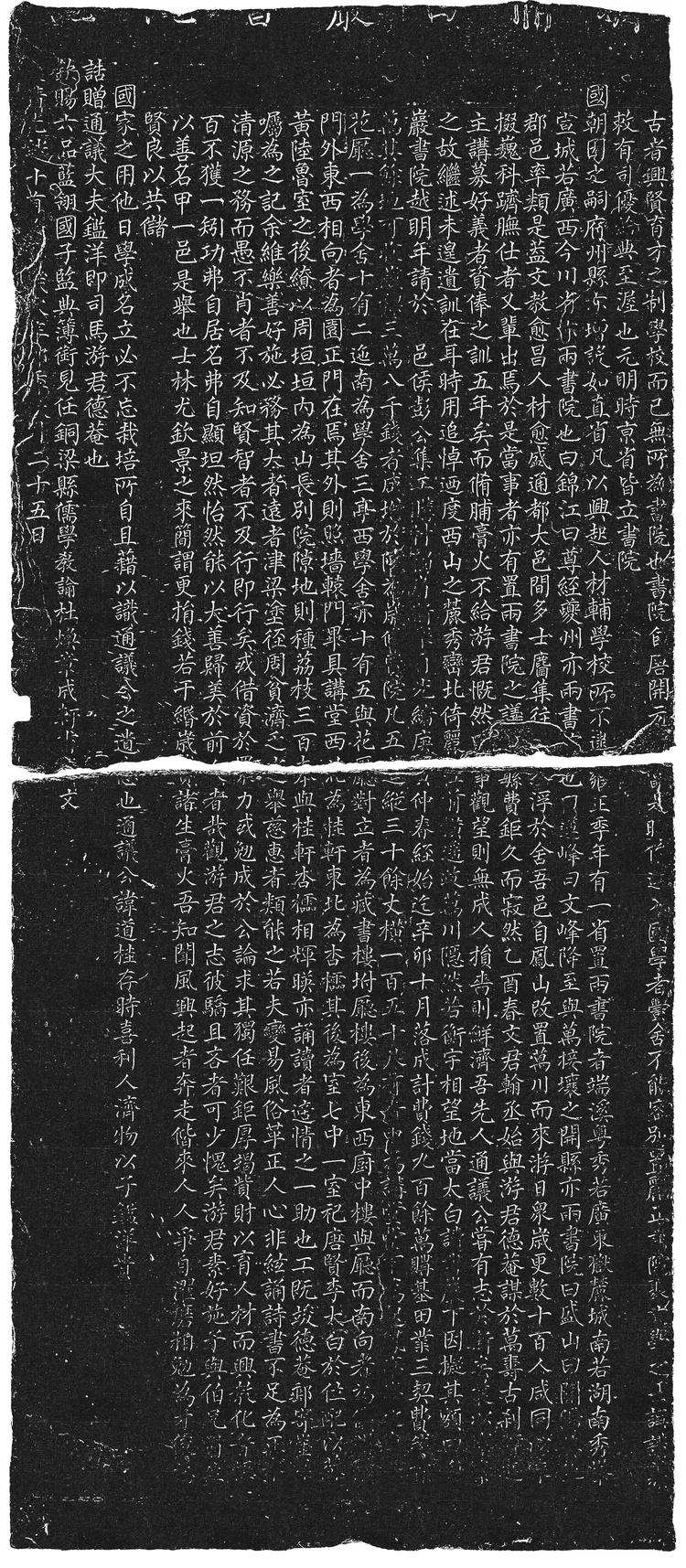

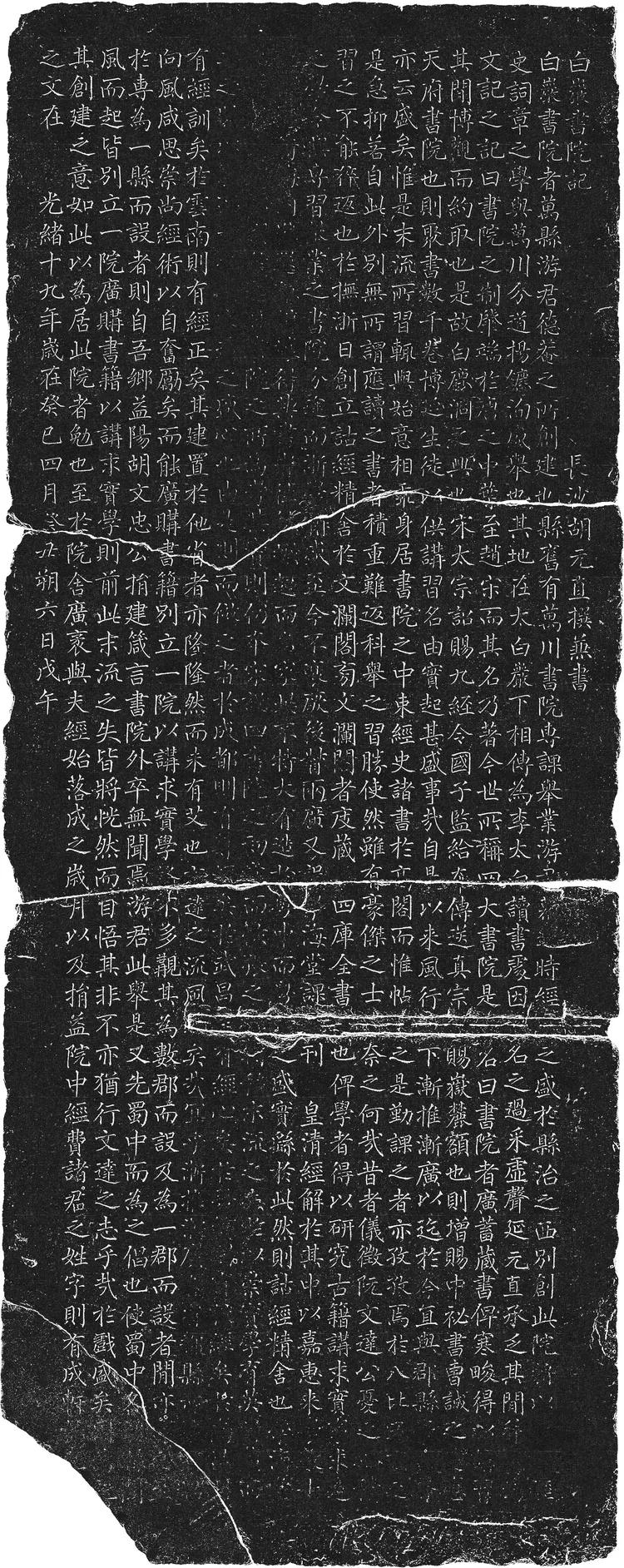

时光如水,悄然流逝。在历史的风云变幻中,白岩书院早已淹没在浩瀚的历史长河中。然而,记载白岩书院的一些清代碑刻虽然散失在太白岩周边,但却得到留存。2005年4月13日,三峡都市报社将这些碑刻文物移入“见证三峡文化街”修葺保存,有清代名儒杜焕章、包弼臣、杜翰潘、胡元直等撰写的6块。从内容和撰书时间大体可以推断这些碑刻是应创办者游鑑洋的要求而作。这些碑刻高1.8-2.8米、宽1.2米、厚0.16米,楷书阴刻,字径约0.06米。2012年6月13日,我见证了三峡都市报社把6块碑刻移交给万州区博物馆的过程。

万州的书院文化,最早发端于明嘉靖年间的集贤书院。从乾隆初年开始到光绪十七年(1891年),万州陆续建立了15家书院,位于县衙及附近就有5家书院。然而,像白岩书院这种集自然、文化、名人为一体的书院是比较少见的。透过白岩书院现存碑刻和当时的《白岩书院规则》,我们能够了解万州教育文化的变革,窥见白岩书院的办学理念以及山长(主讲)条件,斋长职责,生童招收,课程设置,藏书管理以及费用收支等制度。

白岩书院敬重先贤,礼重儒臣。讲堂后左右二室分祀谪仙李太白和山谷黄庭坚。白岩书院弘扬太白之志,尤其把太白“志趣之超卓,文章之宏放”作为楷模。“来学者倘能景其伟烈,挹其余韵,群焉以文章鸣世,莘莘之古名臣伍籍,以昭蜀人之盛,则副太白未竟之志于无穷,则书院实有大且远者存”。

白岩书院覃精学术,聘请名师。山长选聘必须“品优行粹瞻学渊闻”,德行与才学为首要标准。白岩书院从1891年建成到1904年改为学堂,其间有三任山长——长沙胡元直、武昌吴光耀、桂林况周颐皆著名学者。他们以自己高尚的品德、渊博的学问,“润物细无声”地浸润这片土地。

白岩书院变易风俗,革正人心。“崇实学、育英才”为办学宗旨,生童“专课经史词章之学”,可以根据自己的兴趣爱好自由选择。无论是官府子弟、乡绅儒生,还是山林布衣、普通百姓,只要向善好德、追求上进,就可以在书院求学。白岩书院的平民色彩为那些品学兼优、家境贫寒的莘莘学子提供了一个学习场所。

白岩书院伴随万州从旧式教育走向新式教育,无疑成为万州近代教育的开端,一定程度上促进了万州文化的传播、教育的发展和人才的培养。白岩书院的人文背景、建筑特色和历史文脉,反映了万州地方文化与地域特色,具有不可替代的历史文化价值。

深秋的一天,我带上相机,移步白岩书院遗址,晨曦中的军分区大院已没有往昔的森严。我来到院内寻找传说中的丹桂。后院深处,一股古朴、恬淡的气息扑面而来,我在树丛中果见百年树龄的丹桂树共存三株,其中一株已有190多年历史。丹桂枝繁叶茂,树干苍劲,细碎的桂花点缀枝头,散发出清新淡雅的香味,它们孤寂无言地诉说着这里曾经的过往。

白岩书院随着时代变迁已成历史。然而,作为一个充满书香气息的街区地名,白岩书院更以万州城市重要的文化、地理标识而深入人心。在白岩书院遗址不远处,我的母校万州二中,弘扬传承白岩书院文化思想,复建白岩书院文化景观,树立“为诗意人生奠基”办学理念,正心修身、立己达人、厚德博学、崇文尚德,追求培养具有“平民本色,精英气质,民族情怀,国际视野”的优秀学生,一代又一代莘莘学子在这里怀揣希望,梦想启航。

编辑:杨士达