孙凤国专栏丨三万里河山(16)天下巨观悬空寺

作者:孙凤国

文章来源:七一客户端发布时间:2025-02-26 18:27:10

车刚出应县,天就变了脸,乌云迅速聚集,上下翻滚,一声炸雷如同在耳边响起,狂风夹杂着豆大的雨点紧随而至,砸在车窗上啪啪作响,道路两旁的白杨树随风狂舞,不时有碗口粗细的树枝断裂,掉落在路上。好在路上几乎没有车,我尽量靠近中线,远离树木,看到一处铁路涵洞,赶紧把车停了进去。我焦急地关注着涵洞外的天气,生怕悬空寺之旅泡汤,没想到山里的风雨,来得急走得也快,十几分钟的时间,又雨过天晴。

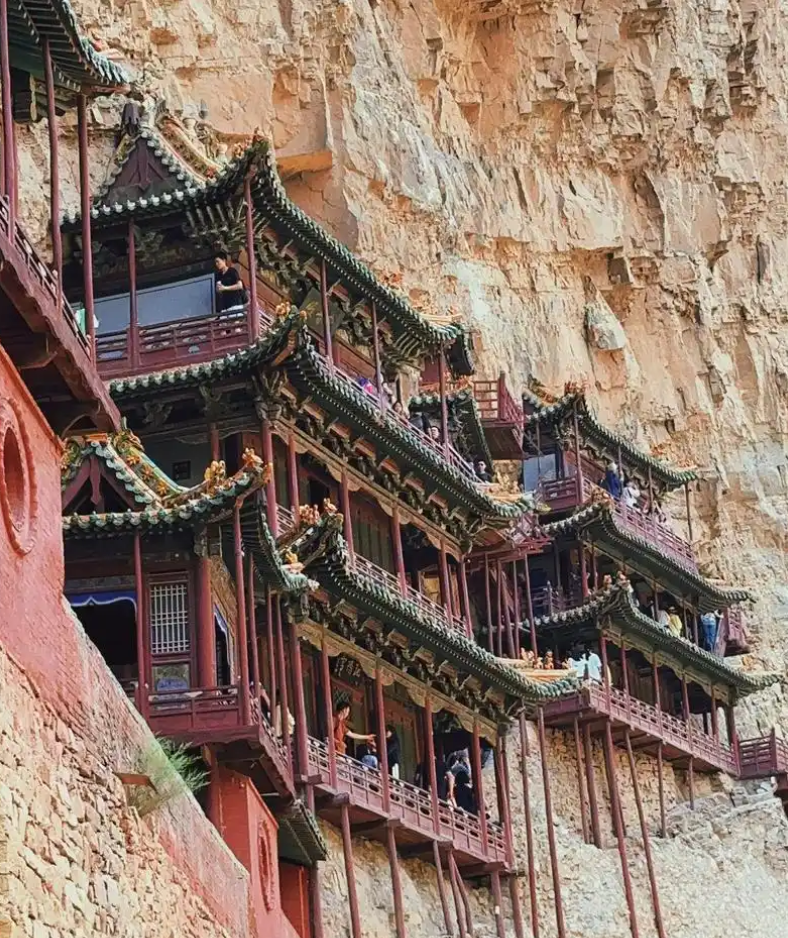

突然而至的风雨耽误了些许车程,但也带来了美丽的风景。到达磁窑峡时,一道白练在翠屏峰半山腰倾泻而下,水声轰鸣,山峰半隐在薄雾中,抬头仰望,一群古建筑若隐若现,悬挂在悬崖峭壁之上,仿佛悬浮于半空之中,这就是被明代大旅行家徐霞客惊叹为“天下巨观”的悬空寺了。

悬空寺是我国现存最早、保存最完好的木构摩崖建筑组群,镶嵌在距地面60余米、接近90度的悬崖峭壁之上,如同镶嵌在悬崖上的一只宝盒,在世界建筑史上闪耀着迷人的光芒。悬空寺距今已有1500多年,初建于北魏太和十五年(491年),历经多个朝代不断修缮、扩建,到金、元时期大致形成了今天的空间格局,南端为一座悬空寺院,北边为两座悬空飞楼。

越过一条小溪,来到山脚下,一块刻着“壮观”两个大字的巨石立在路边,据说这是李白手书,当年“诗仙”李白饱览大好河山,遇到悬空寺时,被绝妙的立意和高超的建筑水平深深震撼,当场书写下“壮观”二字,写完似乎还意犹未尽,悬在半空的笔,又加写了一点。“诗仙”震撼后是挥毫泼墨,直抒胸臆,而我只敢在心里默默地呼喊,虽是无声,但受震撼的程度不亚于他。

在巨石旁观看,悬空寺整体细节进一步显现,垂直光滑的悬崖绝壁上,半山腰有一片岩石断裂脱落后的凹陷,悬空寺就建在这片凹陷之处,这凹槽如同一双强有力的臂膀,将古寺温柔地拥入怀中,是天然的“防雨罩”和“避风港”,让悬空寺既能遮风挡雨,还能躲避烈日,又可避免崖顶落石的侵袭,这是建筑长寿的“秘诀”。据计算,悬空寺每天日照仅为两小时左右,风很少直吹,木质结构若无日晒,容易潮湿腐烂,日晒太强,又会干燥开裂,现在的日晒刚刚好;至于风,在悬崖之上,即使不被直吹,风量也不小,恰好保持了干燥,又不至于损害建筑结构,也是刚刚好。大自然就是这么神奇,不经意间造就了这么一方宝地,祖先们就是这么智慧,于千淘万漉中发现了这处神奇之所,神奇加智慧造就了这蜚声中外的“全球十大最奇险建筑”之一。

细细看来,悬空寺建筑群并非都悬在空中,山门和寺院均建在人工堆砌的石头台基之上,后面的南楼和北楼才是悬在半空。每座楼和走廊下面有数根细细的木头支撑,我惊叹于木头的承重能力,询问导游木头的材质。导游笑着说,大多数游客都以为是这些细细的木头撑起了悬空寺,其实这些木头是起装饰作用的,真正承载重量的是楔入崖壁的方形横木,亦称作铁扁担。铁扁担由当地的特产铁杉木加工而成,用桐油浸过起到防腐作用,三分之二部分楔入崖壁,铁扁担竟采用了膨胀螺丝的原理,事先在楔入崖壁的一头浅浅地插进一根木楔,铁扁担楔入钻孔底端后,木楔受到阻力便挤入木头,木头受力膨胀,牢牢地与钻孔契合,固定在钻孔内,纹丝不动。因地形限制,工匠们一改往日传统自下而上的建筑方式,反其道而行之,在悬崖之上自上而下垂悬作业,这一点悬空寺中的碑文有详细的记录。由于施工难度巨大,每一根铁扁担都是精心计算,在保证整座悬空寺安全的前提下做到施工量最小,建筑结构也是尽量简化,建筑材料几乎全是木头,把重量减到最低。

沿石阶盘旋而上,踏入正门,沿着仅容一人、吱呀作响的木质窄梯小心翼翼地跟在导游后面,非常羡慕导游那闲庭信步的心态,虽然心底完全信任祖先的建筑水平,但双手仍紧紧抓着护栏,以求心理安慰,导游说的话几乎一句也没有听进去。徐霞客的胆量比我大出了几个数量级,他是“仰之神飞,鼓勇独登”,而我在导游的带领下仍是两股战战、心惊肉跳。不过随着游览的深入,胆子慢慢大了起来,悬空寺的整体和细节在时间与空间上逐渐融合,结合导游的讲解,立体地显现在眼前。在外面看来,建筑面积不大,进入其中后,却发现别有洞天。建筑群布局紧凑又层次多变,小巧玲珑又小中见大,麻雀虽小又五脏俱全,为数不多的建筑中有正脊、垂脊、戗脊、贫脊四种屋脊,有单檐、重檐、三层檐三种屋檐,有抬梁结构、平顶结构、斗拱结构三种结构,巧借地形地势,形成了窟中有楼,楼中有穴,半壁楼殿半壁窟,窟连殿,殿连楼的独特风格,有些类似江南园林那种层次配合和借景衬景的技巧手法,不同的是江南园林是有意为之,悬空寺是顺势而为。这种顺势,是敬畏自然、顺应自然的升华,是天人合一境界的体现。

来到北楼,登至整体建筑的制高点,四周景色一览无余,脚下的河水在雨后变得更加湍急,如同永不停歇、一往无前的时间在流逝,对面翠屏峰崖壁上古栈道的痕迹依稀存在,静静地蹲守着,似乎是要顽强抵抗住时间的冲刷,或许,先人们就是在这动与静的抗衡中找到了这样一方宝地,悟出了这么一条真理。

编辑:孙茜