黎世泽专栏|潼南这座城④鉴亭鉴心

作者:黎世泽

文章来源:七一客户端发布时间:2025-02-27 11:11:46

一

宋嘉定九年,即1216年,在重庆潼南大佛寺里时常徘徊着一名中年男子。

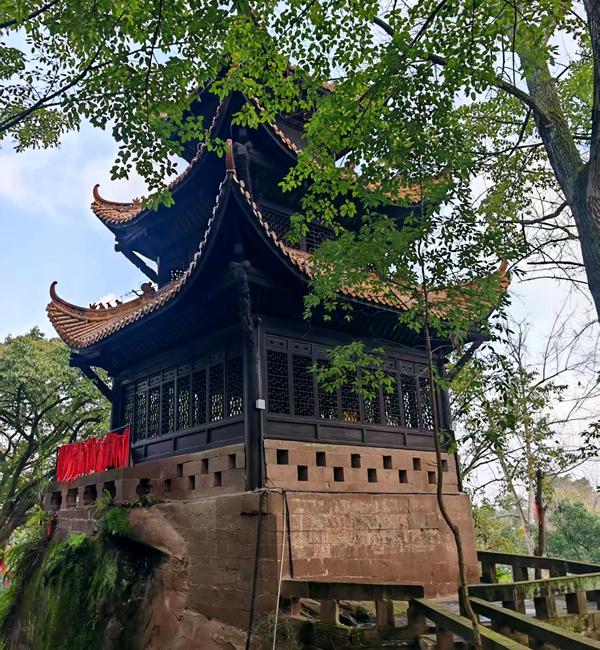

那时的大佛寺名为定明院,那是北宋英宗皇帝赵曙赐名的。寺院内,中年男子踯躅在弥勒大佛前,徜徉在五檐佛阁下,踌躇在观音大殿内,流连在古树参天的绿荫里……那缓慢的背影分明流露一丝忧虑,那静幽的古寺偶尔飘荡一声叹息……

一天,中年男子在寺院内向东漫步,在五檐佛阁的右前有一巨石,耸峙挺立,蔚为壮观。中年男子攀于其上,凝望古寺,后靠青山,前傍涪江,山水相依,静谧清幽;观望江水,浩浩汤汤,碧波荡漾,日月辉映,绿树倒影;眺望远方,山岭如黛,雾霭浩渺,祥和静宁,真乃人间之美也!脑中的忧虑、胸中的叹息,不知不觉渐渐消遁。

中年男子久久地望,静静地观,感慨万千,思绪绵绵,想起860多年前,书圣王羲之在兰亭曲水流觞,作诗饮酒,为所作诗篇畅写《兰亭集序》;想起100多年前,文学大家欧阳修在醉翁亭办理公务、饮酒作文、与民同乐,好个“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也”……突然,中年男子浑身震动,会心而笑,作出一个坚定的决定:何不于此山水之间亦建一亭也?

说干就干,毫不迟疑。一是选址。定于脚下大石之上。二是规划。修建三层:一层为传道讲学和与同仁、门生畅谈之所;二层为读书、作文、泼墨之地;三层为眺江观景、思古抚今之处。通高四十五尺,十二柱,四角攒尖,木结构阁楼式。三是施工。中年男子请来能工巧匠,运来条石,伐来粗木,施工场地熙熙攘攘,好不热闹。中年男子也亲自参与,挖凿,夯基,抬石,锯木……朝往暮归,从不间断。

很快,亭建好了,中年男子登临其上,举目环观,微风拂面,满眼美景,心旷神怡,好不快哉!然而,其又陷入思虑:王羲之之于兰亭,欧阳修之于醉翁亭,“此亭之于吾为何名也”?

中年男子目睹江水清清明明,依栏映照,可见须眉。想起唐太宗言评丞相魏徵:“以铜为鉴,可正衣冠;以史为鉴,可知兴替;以人为鉴,可明得失。”便蓦然了悟,想到一个“鉴”字,鉴即镜也,水可为鉴,铜可为鉴,史可为鉴,人可为鉴,“心亦可为鉴也”!这不正是自己“心学”所倡导的吗?心情豁然开朗,思想顿然通畅,赶紧提笔挥毫,书写“鉴亭”大字,嘱人刻于碑上。中年男子笔立凝眸,笑容可掬,那些忧虑和叹息,早已远逝,毫无踪影。

从此,中年男子所建鉴亭,便为文人墨客会聚畅谈之所,即成学子门生传道授业之地。琅琅书声响彻涪江之滨,皇皇阔论环绕古寺之境。

中年男子名叫魏了翁,为一代名相魏徵的第五世孙。当年,魏了翁得罪权势,被贬至潼川府(今四川三台),后代理遂宁府(今四川遂宁)知府,常到遂宁府下辖的遂宁县巡视,便常去距县治不远处的定明院。

二

魏了翁,1178年生,字华父,号鹤山,邛州蒲江(今四川)人。

魏了翁是南宋大臣、良臣。历任国子监正、武学博士、试学士院及汉州知府、眉州知府、泸州知府、潼川知府等职,后官至礼部尚书兼直学士院、端明殿学士、佥书枢密院事。其正直廉明、以身作则,兴利举才、轻徭薄赋,打击奸吏、寻访民怨,善陈直言、为民请命。凡所任职之地,颇有声绩。

魏了翁是南宋著名理学家、思想家,博览群书,推崇理学。以朱熹的理本论为基础,综合多个学派的理论,提出以“明心致知”为核心的认识论,形成独具特色的心、天、理三位一体的宇宙观。指出“心者,人之神明,其于是非邪正之辨较若白黑,不容以自欺”。认为“心即天,心即理”,“心”是宇宙万物的主宰,“心”不仅具有主观认识的功能,同时具有辨别认识是否正确的标准。认为“穷理”是认识事物过程的终极目的,强调心在认识过程中的重要地位,只有“明心”才能达到致知的目的。主张“尽心以求诸理”,借此以“端正人心”,为革除时弊,谋求改良服务。

魏了翁又是南宋著名书院教育家。创建两所鹤山书院,以书院为中心阵地,高举理学旗帜,研究理学、传播理学、践行理学。以义理思想为指导,传承并宣扬先秦儒学家关于仁的学说,将书院的教育目的诠释为求仁、明人伦。在书院主持讲学授徒,各处学生慕其名而来,培养了许多有志之才,影响并带动了当地文化教育事业的发展。

魏了翁为人、为政、为学,积极健康,端庄大气,行中道,走正路,居于儒家学派的核心。有学术著作263卷,有《鹤山先生大全文集》109卷。其于1237年去世,时年六十,获赠太师、秦国公,谥号“文靖”。后世称其为“真儒”,有“南方共宗鹤山老”之誉,被列入孔庙先儒祭祀的理学大家。

魏了翁在潼南大佛寺亲自修建的鉴亭,是其一生推崇理学、潜修“心学”、传道讲学的一个生动缩影。

三

800余年来,鉴亭被历史的烟尘多次淹没,又多次重建维修。

元至正四年,即1344年,遂宁巡检陈夔寿走进定明院,来到鉴亭旁,此时距其建成之时120多年了,建亭人已远去,亭也破败不堪,隐埋于荆棘杂草之中,但建亭人所书“鉴亭”二字依然还在,其迹如新;建亭人传道讲学的音容形象依然还在,仿佛如昨。

陈夔寿睹物思人,感慨万千,决定重修此亭。而在29年前,其先父就有重修的愿望,那时正任遂宁知府的父亲,巡游到此,在丛林深处,看见碑石上魏了翁所书的“鉴亭”,便磨去苔藓,清洗干净,久久凝视。环顾亭身,已经倾塌,便欲重修。但无奈匆匆离任,未能如愿……为不留遗憾,陈夔寿立马行动,砍除密密的荆棘,铲除深深的杂草,请来工匠破土动工,夜以继日,加快推进。

亭建好了,陈夔寿邀请在仁寿作知县的哥哥陈夔仁前来观览,并请记其事。陈夔仁郑重提笔,专心撰写《重修鉴亭记》。陈夔仁饱含深情地表露了父子三人心系鉴亭之情,动情地描绘了鉴亭重修后的美景:“余尝观横川胜状,乃立是亭,涪江东来,亭当岩下,汇为渊泉。”

鉴亭在明代又进行了一次重建。《陪修鉴亭落成记》中记载:“建亭历史在元有夔寿陈公,在明有王公桂馥。”然而,王桂馥为何许人,为何时建,目前均无具体考证。

在清代,潼南三任县丞续修鉴亭。清光绪辛巳年,即1881年,潼南县丞黄彬常去县衙以西三里的大佛寺,在那里总会立于鉴亭旁,静静地倾听魏文公的教诲,久久地感受先大儒的英貌。在岁月的长河里,鉴亭又残缺不全、支离破碎,复修,势在必行。黄彬便大力倡议,四处募资,精心规划。但还未开工,却匆匆卸任了。

继任县丞曾朔,接过前任的担子,采集石料,砍伐木材,召集工匠,认真细致地组织,一丝不苟地实施。但在初具规模时,却又遗憾地去职了。

新任县丞是安徽庐州(今合肥)人郭公,上任伊始,就遵照前人的模范,尽心办理搁置之事,像“崔简之刺连,先复乳穴”,像“辛昂之治蜀,首祀文翁”,带动地方绅士,引领各方人士,悉心推进鉴亭续建,至清光绪甲午年(1894年)秋八月,便彻底完工。

此次重建,前后三任县丞共历时14年。新落成的鉴亭,又焕然一新。出生于潼南下县坝(今潼南大佛坝)的清朝举人夏璜在《续修鉴亭记》中深情地说:“光景常新,名胜复五百年。”好一派鉴亭风光。

1940年7月,铜梁人冷天烈就任潼南县县长,县政府本设于寨子坡下的梓潼镇,但那时重庆正处于日军大轰炸时期,国民政府令各县各地尽力疏散,躲避空袭,以减少财产损失和人员伤亡,于是,冷天烈便搬到大佛寺办公。

闲暇之余,大佛寺里的鉴亭是冷天烈常去的地方。在清光绪甲午年维修之后,经过几十年的风雨浸蚀,现已柱腐梁朽、砖瓦缺失、倾斜歪塌、残破不堪。在1936年7月至1937年9月担任县长的李竹平,想修一座桥把寺庙和鉴亭连接起来,以形成一个整体,但刚奠定桥基就离职了,此事便搁置下来,一晃就是三年。三年后,冷天烈到任,看到鉴亭如此状况,感到维修鉴亭和续建连桥之事不能再缓。于是,召集众人议定分工,建立册簿,开展募捐,组织开工。

在施工过程中,一天涪江突涨大水,洪水冲来多根乌木,数丈之长,合抱之粗,都是几百上千年的宝物,这正是修亭的绝好材料。于是,众人一心,积极推进,用大石奠基,用大木支柱,不到一年,一座崭新的鉴亭又呈现在世人的面前。“楼台倒映,水光接天,舟楫往来,烟波无际,已巍然壮观矣。”冷天烈在《培修鉴亭落成记》中盛赞鉴亭美景。

鉴亭最近一次维修,是在1984年。据2010年11月《潼南大佛寺历史文化资料选编》记载,鉴亭在上次重修后,“其橝、椽、枋、柱已蛀空朽烂,房屋之上宝瓶毁坏,琉璃瓦也所存无几”。于是,“换其腐朽,更其青瓦,画栋雕梁,彩饰一新”。维修后的鉴亭,“游人登楼俯瞰,诸名胜一览无余”。这次维修,为中央财政直接拨款4万元。4万元,在当时是一笔巨款。

四

鉴亭的重建和维修,就是“鉴”的传承,就是“心”的呼应。

当年,陈夔寿的父亲在定明院初见魏了翁所书“鉴亭”二字,“蓦然有怀贤尚德之心”,并由衷赞叹魏了翁的墨迹:“鹤山真迹走蛟虬……神物护持光射斗……”其实,这不仅仅是称赞魏了翁的字迹如何了得,更是无比景仰鸿儒的学识、人品、政德。陈夔寿组织重修鉴亭,与其说完成了先父的一个愿望,不如说是对魏了翁思想、学问的认同和传承。陈夔仁对弟弟的行为十分赞赏,欣然撰写《重修鉴亭记》,“余嘉舍弟夔寿能继承先志也”,不但是对弟弟的勉励,也是对自己的鞭策。其父子三人有这样的学识、心境、胸怀,在为官一方上,必定光明、磊落、勤勉、为民。

冷天烈以维修鉴亭之小事,而忧患国家之大事。在《培修鉴亭落成记》中论道:“世界战争,倭寇空袭,国都亦迁吾蜀。遂潼为吾蜀中心地点,军民两政俱待振兴,其亦如斯亭,得天人凑合,用大介石作基础,将奇伟材作轮奂,以奠国家于苞桑之固、磐石之安,则斯亭不朽矣。昔曾文正公云:天下危则重小事轻大事。修亭其小事耳,亦如我中华……”冷天烈以鉴亭“鉴心”。新中国成立后,他参加筹建西南农业学院,学院建成后,在校担任教授,用心为学,专心授学。

在鉴亭每次重建和维修时,总会得到大众的支持和参与。陈夔仁在《重修鉴亭记》中载:“邑中好事君子,皆乐助之。”冷天烈在《培修鉴亭落成记》中言:“爰集邑绅硕彦商议培修,皆曰善。”鉴亭的重建和维修,不只是少数几人的行为,而是众人的共同心愿和积极参与,许多人出谋划策、集思广益,捐钱捐物、出工出力,以求达至善完美,这正是广大民众对优秀传统文化的真心认可和极力传承吧。

五

“定明山麓,涪水之滨,巨石峙焉,宋鸿儒魏了翁始筑亭于此潜修,因悦涪水之浩瀚清明,光色可鉴人,故名其亭曰鉴亭。亭东南江石岭,其上平旷,佳木成荫,好鸟翔集,景物尤美,盖追硕儒流韵,后世遂设书院于此,且名之鉴亭书院,凡历百余载……”这是今人撰写的《鉴亭书院赋》。

清道光十三年,即1833年,潼南乡绅募捐,在鉴亭不远处的山坡上,创建一座书院,“盖追硕儒流韵”,便取名为鉴亭书院。书院广收学子,广传学问。清光绪二十九年(1903年),废科举,办学堂,鉴亭书院改名为初等小学堂。清光绪三十二年(1906年),升为高等小学堂。1924年,定名为潼南县初级中学校。1953年,定名为四川省潼南中学校,系四川省重点中学。重庆成为直辖市后,更名为重庆市潼南中学校,为重庆直辖市首批重点中学。

涪江浩瀚明,光色可鉴人。近200年来,无论是书院,还是学堂;无论是小学,还是中学,在那巍巍书院坡之上,在那滔滔涪江水之滨,均“承先贤遗风”,那清澈的“鉴”,那通透的“心”,在深厚而肥沃的土壤里,枝繁叶茂,飘逸着浓墨书香,流淌着渊源文化,激励着一代又一代学子上下求索、开拓进取,多有建树、报效国家。

鉴古开今,立德树人。而今,始源清代道光年间的高级中学校,以“鉴院”自称,一贯坚持以德育人,一直履行以文化人,以“四鉴课程”为载体,在“鉴”上大作华章,在“心”上劲谱新曲。“一鉴”,鉴乎纪:讲规范,知法度,存敬畏,强风纪。“二鉴”,鉴乎史:鉴史同学,鉴史同悟,鉴史同干,鉴史同讲。“三鉴”,鉴乎人:鉴贤思齐,鉴善思迁,鉴不善自修,鉴不贤自省。“四鉴”,鉴乎铜:健心,正心,红心,强心。

这是“鉴”的深化,这是“心”的升华。

定然勉励莘莘学子,惜韶华而争光;势必激励芸芸大众,齐一心以图强。

鉴亭风茂。鉴院风华。

编辑:胡梦元