文化中国行|泥火匠心

——国家级非物质文化遗产代表性传承人罗天锡的陶艺之路

作者:古文博

文章来源:七一客户端发布时间:2025-03-11 08:42:14立春刚过,阳光如碎金般从老木窗棂的缝隙洒落,漫过陈列架上的釉色陶器,在地面上晕染出一圈圈琥珀色光斑。案头摊开的《荣昌陶器》旁,一尊三足多环彩釉瓶泛着温润的釉光——这是今年78岁的罗天锡最得意的作品之一,曾在“首届中国四大名陶展”中斩获金奖。头戴鸭舌帽、鬓边微生白发的他轻抚瓶身,指尖摩挲过瓶口环形装饰,仿佛触摸着六十年陶艺生涯的年轮。

“荣昌陶是会说话的。”罗天锡笑着递来茶盏,“你听,它们在窑火里唱了800多年……”

泥途初探

“父亲常说,光影是活的,泥巴也是活的。”这句儿时听到的教导,罗天锡记了一辈子。

罗天锡一出生就与艺术结缘。父亲是摄影师兼美术爱好者,家中堆满画册与胶片,光影与线条在幼年的罗天锡眼中仿佛拥有生命。“从小,我就爱画画。粉笔厂的废料是我的第一支‘画笔’,连环画本上的人物、动物,都是我笔下的主角。”罗天锡回忆。

1965年,17岁的罗天锡踏入荣昌陶器厂,成为一名学徒。面对成吨的陶泥与轰鸣的窑炉,年少的他有些迷茫。“原本以为能学雕塑,结果领导看我个子高,把我分去注浆。”罗天锡说,“每日清晨,我便弓着腰,双手紧握注浆壶,将石膏模具挨个灌满泥浆。汗珠从脖颈滑入注浆桶,陶泥的表面砸出一个个小坑。”

然而,厂区角落的废料堆,却成了罗天锡的“秘密花园”。午休时,看到老师傅们靠着窑炉打盹,他总是悄悄溜到废料堆,捡拾那些陶泥边角料。麻雀蹦跳,野猫穿梭,就连偶尔出现在田埂上的马儿,都在他指尖凝聚成形。“泥巴粘在手上的感觉,像是在和另一个自己对话。”他笑着说。

一次“逾矩”,改写了罗天锡的命运。一天,罗天锡在忙完注浆工作后,捏了几件巴掌大的小鹿、小狗、麻雀等样式的陶塑。因期待自己的作品在窑炉中烧制成型的样子,他偷偷将它们混入一批制陶师傅们的作品中一起烧制。由于这些作品是为即将到来的广州交易会而准备的,厂里的领导为保证作品不出纰漏都在窑边守候。“厂里有规定,不能烧制自己的‘私活’。我躲在后面,眼睁睁看着自己的作品被打包送往交易会。”罗天锡说。

半个月后,一通电话打破了他的沉默……原来是广州交易会的商人来询问购买小动物陶塑的事,负责生产的副厂长刘乾龙一番打听,才得知这些陶塑是出自罗天锡之手。“本以为会受到处分,没想到领导竟允许我去技研组捏泥巴!”罗天锡说。

就这样,罗天锡正式进入技研组,整天和泥巴“打交道”,一干就是20多年。

“父亲说,做一行就要爱一行,我认为我做到了。”罗天锡整理着展柜里的奖杯、证书,玻璃倒影中,这位老匠人的眼神仍亮如少年。

陶潮再涌

“金竹山,瓦子滩,十里河床陶片片……”罗天锡哼起儿时的民谣,尾音却哽在喉头。回望荣昌陶器厂的衰败,罗天锡脸上浮现出一抹难以掩饰的遗憾。

20世纪90年代,曾经以传统手工艺为生产基础的陶器厂开始面临市场经济的冲击。

“那些年,市场对陶器的需求不再是单纯的传统工艺,而是越来越注重品种多样化和个性化。”罗天锡叹道,“我们这些传统技艺,在过去有着稳固的根基,但在市场需求巨变的情况下,却未能及时调整。”

1999年,陶器厂最后一窑炉火熄灭,“十里河床”只剩北风呼啸,厂区的瓦砾和废弃物渐渐吞噬了曾经的希望。荣昌陶的市场一度萎缩,陶瓷工匠纷纷转行至建筑陶瓷或日用陶瓷领域,这些转型看似有了短期的经济增长,但对于传统工艺的继承与发展而言,无疑是一记沉重打击。曾经充满特色的荣昌工艺陶,几乎被遗弃在了历史尘埃中。

残酷的现实,让深深眷恋荣昌陶的罗天锡心痛不已。作为一位从事陶艺数十年的手艺人,目睹家乡文化产业的衰败,他的内心充满了矛盾与无奈。“陶艺对我来说,早已不只是生计,更像是一种信仰。面对这场变革,我曾一度陷入迷茫。”罗天锡说。

然而,命运总是给坚守在“独木桥”的人们开辟新的通道。

2001年,罗天锡应邀前往成都一家制陶企业,担任该厂技术总监及厂长,主要从事工艺美术陶器的生产。凭借其深厚的陶艺功底和对市场需求的敏锐嗅觉,罗天锡成功带领公司敲开了出海的大门,他们的产品远销加拿大、美国等多个国家。

尽管如此,罗天锡的内心始终为家乡的荣昌陶所牵绊。每当想到荣昌陶的困境,他的内心便不自觉地翻涌起阵阵波澜。

2005年,重庆市荣昌县(今重庆市荣昌区)政府为了发展当地知名特色工艺产业,出台振兴荣昌陶的相关政策,吸引了许多专业人才来荣昌发展。“当时听到这个消息后,我激动得快要跳起来!”罗天锡说。随后,他交接好手里的工作,辞去职务,带着对家乡深沉的热爱,回到了荣昌。

决心延续并振兴荣昌陶这一传统技艺,罗天锡创办起自己的“天锡陶艺工作室”。

有了在外工作的经验,罗天锡深知陶艺的传承与创新并非易事,单靠传统的制陶方式已无法适应现代化的需求。因此,他开始在传统工艺的基础上,结合当代审美和需求,不断进行创新与突破,创作出了包括凤瓶、龙瓶、梅瓶等系列作品。这些作品一经面世,便受到业内的高度评价,并在多项全国性陶艺展览中屡获奖项。

正是因为罗天锡心中的那份坚守与执着,荣昌陶在他的推动下,被更多人看见。

泥火不熄

“有了人才,就能让荣昌陶的发展具有可持续性,就能带动陶文化的进一步开放和交流。”罗天锡深知,荣昌陶未来的“模样”,还要靠后辈人才“捏”出来。

在罗天锡的陶艺路上,涌现过许多得意门生,吕玉成便是其中之一。2005年,吕玉成正式拜罗天锡为师,学习陶艺。当时,吕玉成已经有了一定的制陶基础,并非一张“白纸”。他上手快,时常认为自己做得很不错了。遇到这种情况,罗天锡总是耐心地指点,帮他发现作品中的不足,细致入微地协助他调整每一处细节。

通过罗天锡的言传身教,吕玉成明白了“精益求精”对于艺术的意义,他的技艺也在一次次“琢磨”中得到了显著提升,作品也逐渐具备更高的艺术水准。“罗老师常说,一件好的作品要做到形神兼备,只有这样,才能打动人心。”吕玉成说。

如今,吕玉成已经成为荣昌陶界的中坚力量,许多陶坊都向他抛出橄榄枝。他的DIY(自己动手做)工作室也是荣昌安陶小镇的一大特色,吸引了来自五湖四海的游客和陶艺爱好者。荣昌区的许多中小学校,也时常组织学生前来参观、学习陶艺,这种“接地气”的陶艺体验已成为荣昌教育的一抹亮色。“看到这些孩子能来学习荣昌陶的制作,我觉得荣昌陶的传承有了希望。”吕玉成说,“学无止境,我还要继续努力,把荣昌陶的技艺传承下去。”

除了培养徒弟,罗天锡在推动荣昌陶发展的过程中,也积极参与荣昌陶艺产业建设。作为荣昌区第十四届、十五届政协委员,罗天锡多次提出关于陶艺产业发展的提案,呼吁更多的政策支持和社会关注。2016年,他走访了荣昌区内主要的10余家陶瓷生产企业,进行了深入的实地调研,并提出在陶区内举办荣昌陶艺培训班的建议。“我们要注重本土特色的保护,也要鼓励创新。让更多年轻人投入到这项古老艺术中,荣昌陶才有未来。”罗天锡说。

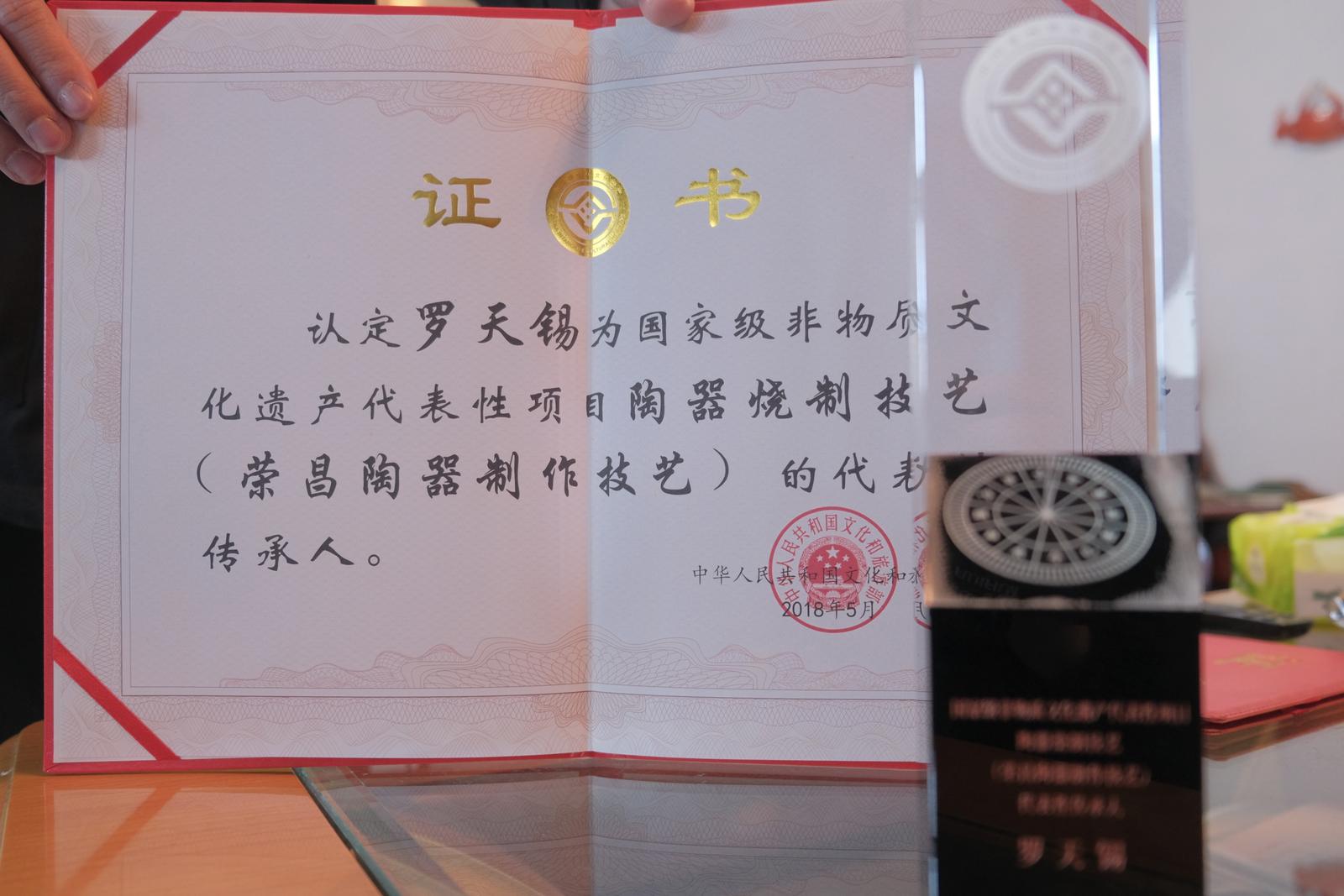

罗天锡持续保护和传承荣昌陶的努力,被越来越多的人认可。2018年,罗天锡被认定为国家级非物质文化遗产代表性项目陶器烧制技艺(荣昌陶器制作技艺)代表性传承人。“这个荣誉,既是对我个人的肯定,也是对荣昌陶历史与文化价值的认可。”罗天锡说,“我会继续走下去,带着这份责任,尽全力让荣昌陶在未来的岁月中熠熠生辉。”

泥火不熄,匠心永续。罗天锡手中的陶土仍在讲述着这座陶都的新生故事。正如他所言:“荣昌陶艺,不仅仅是一门技艺,它是心灵的语言,是需要代代相传的火种。”

编辑:古文博