黎世泽专栏|潼南这座城⑤古寺背影

作者:黎世泽

文章来源:七一客户端发布时间:2025-03-12 14:54:15

一

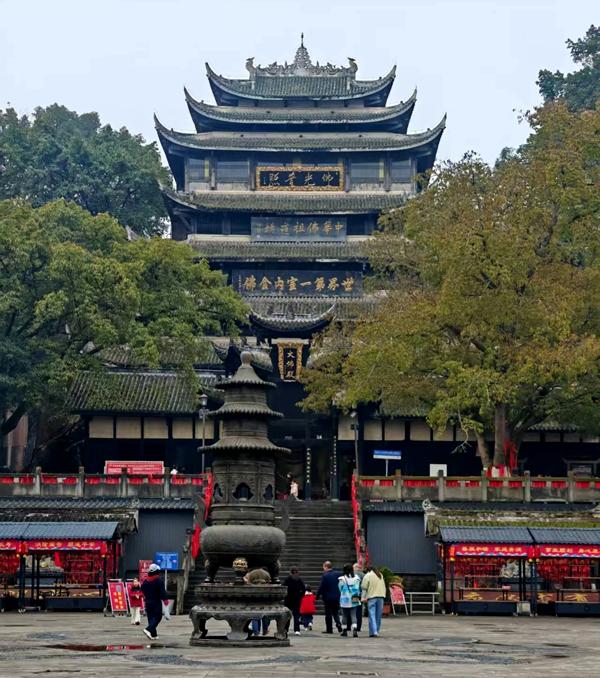

古寺,初名“定明院”,又叫“南禅寺”,后称“大佛寺”。

古寺,北依定明山,南临涪江。定明山迤逦起伏,翠峦叠嶂,佳木葳蕤,好鸟翔集。涪江波兴浪涌,浩浩渺渺,奔腾不息,潺潺流逝。古寺古树参天,梵音袅袅,鸟语石琴合鸣,亭阁千佛相映,正是“壁立万仞,遗爱千年”。

发端于青藏高原的涪江,由西北而入潼南,斜贯境域,江水之岸,丘陵起伏,阡陌纵横,土地肥沃,物产丰富,远在石器时代,祖先们就在此繁衍生息。据《九州要纪》载:“青石山产青石,天下青石,无佳于此,可为钟磬。”可谓历史文化厚重,堪为古迹名胜浩繁。其中,始建于1100多年前的古寺便闻名于世。

古寺内有全国“金佛之冠”的饰金大佛,宋代文人冯楫赞曰“岩旁石佛高百尺,巍然光耀如金山”,并在《皇宋遂宁县创造石佛记》里评价:“吾蜀嘉阳(今乐山)大像名闻天下,此像亦其次矣,舍此则无有也。”明代诗人阎禹锡在《题定明大像》中赞道:“汉嘉与宁川,二像遥相望。怒涛乔岳中,涌出大法王……睹此两奇绝,傥恍如痴狂。”二人均把潼南大佛与乐山大佛相比,足见自古以来潼南大佛在巴蜀就有极高声誉。

涪江,贯通之江,通达之河。古寺地处河流要道,又盛景无比,自是桨橹相依、樯桅如林。清人吴锡庶在《大佛桥记》中描写“舟车往来之冲,邑人游观之地”,所以,“名公硕彦,留题琴声石磴之中;词客骚人,寄咏大佛黄罗之下”。历史上,在此留下踪迹的,有2位皇帝,5位宰相,30余位尚书、巡抚、州府、郡县官员,20余位进士,以及10余位诗人墨客……存留碑刻题记80余则、诗赋100余首、楹联20余副……

古寺,我不知去了多少回,但我还是要去。去寻美景,去寻诗文,去寻历史,去寻影影绰绰的背影。

二

在细雨蒙蒙的烟云中,走来一名男子。那一年,他任职四川。

他本供职于京城吏部,因上疏谏议朝政而遭两次廷杖,先谪贬安徽寿州,再迁南京,又移河南,还到四川。四川与京城更偏远,当他翻越“难以上青天”的蜀道,进入蜀地,想起自己年少便中进士,几多雄心壮志,却因忠心直谏,多少年来,游离不定,抱负难施,深感阴郁沉闷,真是“苦颜愁思,纷结不解”。

“这功名值甚的?大都是倘来的。呆脖子挣力气,几乎断送老头皮。多做上几日,少做上几日。骑虎的怎下来?屠龙的甚滋味……”他用一首首散曲寄寓内心的愤懑和感慨。

“出去走走吧。”一天,他吩咐身边随从。作为职责使然,该巡按地方,也顺道游览山河。他走出成都,走了几天,到达遂宁县。又南行80里,赶至大河边一平旷之所,问:“此为何处?”轿夫答:“此处原遂宁县旧治。”此地便是今天潼南大佛坝。

正值孟夏时节。他远远望去,二里之外,烟云磅礴,林木苍翠,楼阁掩映,问:“那是什么地方?”轿夫答:“那是古南禅寺。”他有些不快,从成都出来,一路观览的多是寺庙,他想看看别的风景。此时天黑,铺官便领他去驿馆休息。

翌日又上轿赶路,天上开始飘落小雨,不一会儿就大雨淋漓,阻碍着前进的道路,他感到郁闷,无奈,只得进寺庙避雨。寺僧们引导他经过金刚门,在大雄宝殿上了香,然后在五花讲堂落座饮茶。他一一了解寺庙的历史,寺僧详细告之。他听后大惊,“真是一座古刹道场!”

雨还在下。他登上五檐佛阁,极目远眺,烟雨缥缈,江水萦绕,村落散列,远山簇拥。寺僧告诉他:江对面是铁钉寺、铜钉寺、婆夷寺,早先这周边有东南西北中五座禅寺,如今只剩下这一座了。

他被眼前安宁静谧、如诗如画的美景打动,好像一下得到了什么点化,突然觉得“神爽意豁,烦郁顿释”,蓦然明白:“人生本寄,升沉荣困,得丧欣戚,举不预于人。”他心情大好,兴致颇高,雨停后,逐一游玩这里的美景,欣然提笔记下《雨中得游南禅寺记》,文末落下时间:“嘉靖十二年癸巳夏四月廿四日”,署下姓名:“济南刘天民时为按察副使”,并嘱咐门下学生将游记刻于石上。

那人,正是敢于直言、为官正直,善诗文、好词曲,“历下(济南)三杰”之一、享誉明代中期文坛的刘天民。他雨中游古寺,是“得游”,是意外得以游览的欣喜,是意外获得感悟的喜悦。他雨中游古寺,何不是自己人生的写照?一路烟雨,其实就是自己的过往;一路寻找美景,其实美景就在眼前;一路追求功名,其实功名就在脚下,无论是在庙堂,还是在地方,只有尽心尽职,做好本分,才寻得功名,方不留遗憾。

三

在一个萧瑟的深秋,古寺走来三人。他们步履沉缓,神色凝重,仿佛使秋天更加荒寂寥廓。

三人就是三兄弟,世称明代巴蜀“三凤”:老大席书、老二席春、老三席彖。席书,进士,官至礼部尚书加武英殿大学士。席春,进士,曾任吏部右侍郎。席彖,进士,曾任户部给事中。

明正德十四年(1519年),明武宗朱厚照受人怂恿欲到南京巡游,席彖出于监察职业的敏感,担心皇上安危,便力谏劝阻,却激怒了武宗,被贬夷陵(湖北宜昌)当判官。当时,席书出任湖广巡抚,席春出按云贵,兄长二人相继取道回四川蓬溪老家看望席彖。席彖赴夷陵时,从涪江乘船前往。席书、席春登船相送。季秋时节,江风清凉,江水悠悠。席书、席春送了一滩又一滩,不知不觉送了七八十里,已到潼南大佛寺。千里相送,终有一别。他们泊船靠岸,登临古寺,设酒饯行。

兄弟情笃,分别在即,诸多感怀。三人不约而同通过诗歌来表达自己的情感。席书眺江片刻,提笔书写《大佛寺送弟彖谪夷陵》:“两岸风吹芦荻花,水边杨柳鹘鸽沙。江声不尽东流意,目断南鸿送落霞。”席春沉思一会儿,挥毫而成《大佛寺送弟彖谪判夷陵》:“寺下空江滚滚流,天边河雁影悠悠。一杯酒尽云山暮,风雨猿声到客舟。”席彖激动不已,在泪眼蒙眬中,颤抖写就《大佛寺留别之任夷陵》:“野寺潇潇枫叶丹,长沙迁客过江干。流云何事迷山馆,笑取瑶琴对鹤弹。”

在中国古代诗歌中,送别诗十分常见,有“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情”,有“海内存知己,天涯若比邻”,有“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”,有“执手相看泪眼,竟无语凝噎”……这些诗充满深情,感人至深,有的豪情,有的达观,有的惆怅,有的悲戚……这与诗人不同的人生体验和人生经历有关吧。

席氏三兄弟的送别诗,饱含离别之痛,但,他们的意志并不消沉,情绪并不低落。此时,席书58岁,席春47岁,席彖43岁,在人口寿命普遍不高的古代,他们和那个季节一样,也到了人生的深秋,但他们并未有迟暮之感,而是对事业的炙热之情,对国家的热爱之情。

他们的送别诗就别开生面,荻花,杨柳,南鸿,落霞,雁影,云山,野寺,枫叶,客舟……虽是秋天之物,但无悲凉凄怆之气,将深深的离情别绪,融入秋景之中,营造一种空阔而深沉的美感。全诗开合顿挫,气脉流通,意境阔达,音调明快爽朗,语言清新高远,毫无离别的悲苦缠绵之态,体现出高远的志向、豁达的情趣和旷达的胸怀。

“流云何事迷山馆,笑取瑶琴对鹤弹”,席彖对皇帝被谗言所迷不听忠言,深感痛惜。不想,这竟成绝笔,在赴夷陵时猝死。五年后,皇上南京巡游险些遇刺,这才想起席彖,问“席彖在夷陵如何了”,臣告“已过世四年多了”。皇上追悔莫及,追封席彖为“光禄少卿”。

“……野寺潇潇枫叶丹,长沙迁客过江干……”在那个空旷的秋天,在那道浩渺的江面,飘荡久久不尽的歌吟。

那是悠长的人生之歌。

四

曾国藩来到古寺的那年,32岁。

清道光二十三年(1843年)农历七月,朝廷委任曾国藩为四川乡试正考官。他随即离开京城,赶往万里之外的成都。当他穿过明月峡栈道前往剑门关时,眼前豁然开朗的秀丽山水,让他诗兴大发,赋诗《初入四川境喜晴》,诗中的一个“喜”字,传达出那份舒畅的心情。还让他喜出望外的是,抵达成都时,迎接他的是一大群早已等候多时的四川官员,领首的竟是四川总督,他那时官级并不高,仅为从五品,而四川总督的官阶为从一品,远高于他。还让他更喜悦的是,在四川期间,他前呼后拥,好不威风,好不快哉。

一天,在长长船队的簇拥下,曾国藩巡游涪江,到达潼南大佛寺。寺僧看到官员到来,赶忙热情迎接,带领一一游览。队伍浩荡,一呼百诺。年少的他,春风得意,有些飘飘然。游完一处,又到一处。入得正殿,但见金佛顶天立地,通体饰金、熠熠生辉,肌理丰润、衣纹细腻,头饰螺髻、面庞饱满,双耳垂肩、鼻高唇厚,目光俯视、和悦平静,慈悲与威严浑然一体,雍容与超脱集于一身。室内幢幡悬垂、馨香环绕,来往众生、匍匐于地,潜心问道、寻求皈依。曾国藩凝神良久,思想突然得到点悟,内心蓦然归于平静,之前的愉悦抛在脑后。

离去之时,寺僧请曾国藩留下墨宝,他提笔思索,慎重题写:“境讶虎溪,绿水一江环净域;地称鹫岭,青山万点拥禅关。”虎溪,寺庙前由西向东注入涪江的小溪。鹫岭,背靠定明山、面朝涪江的佛寺。他所撰的楹联行书,被镌刻于大佛寺正殿正门立柱上,不仅概括了大佛寺的景致、地理,还表达了对佛道的敬意及对禅的理解,这种敬意和理解,何尝不是对人生的敬意和理解?

曾国藩缓缓地离去,没有之前的张扬和得意,在那平静沉稳的背影里,仿佛看到了多年以后的影子和人生——“立德、立言、立功”,不断自我努力,不断自我激励,不断自我改造,不断自我超越,不断自我涅槃重生……

10年后,左宗棠也来到古寺。

那时,左宗棠率领湘军,由长江、嘉陵江、涪江,溯水行进,入川镇压太平天国农民起义军。当浩荡的军队经过潼南大佛寺时,他泊船上岸,进寺观览。他久久地凝望庄严肃穆、慈眉善目的大佛,静静地注目曾国藩撰写的楹联,自己也在大殿副门上留下浑重稳健的手书:“如是渐增,闻所闻尽;忽然超越,世出世间。”这是摘录《楞严经》里的句子,虽然是佛教中对修行境界的描述,但也可以看作是左宗棠对人生的理解和感悟,表明执着的人生、超越的人生,以及自由和宁静的人生……

虽然,左宗棠“胸罗古今地图兵法、本朝国章……精通时务”,但那时已40岁的他,仅在湖南巡抚张亮基的幕府当差,与“少负奇气,有大志,欲因时建非常之功”还距之尚远。不过,在他离开古寺,在那渐行渐远的背影里,仿佛呈现出他后来的人生:兴办洋务运动,襄办海军,收复新疆……

五

古寺,那一杆杆竹管毛笔涂画的诗文,镌刻在山河,雕镂在天地,归属为历史,归宿为文化。雕镂的文化成风景,镌刻的历史铸背影。那一幅幅风景,那一帧帧背影,构建绚烂多姿的时空。

古寺,在潼南涪江之滨。初名“定明院”,又叫“南禅寺”,后称“大佛寺”。

古寺,我不知去了多少回,但我还是要去。去寻美景,去寻诗文,去寻历史,去寻影影绰绰的背影。

阳春二月,大美人间。

去吧,一起去吧……

编辑:胡梦元