为49位重庆籍烈士寻亲|跨越半个多世纪的铭记与思念

作者:徐焱 刘露 王柏林 罗欣

文章来源:七一客户端发布时间:2025-04-04 07:07:50

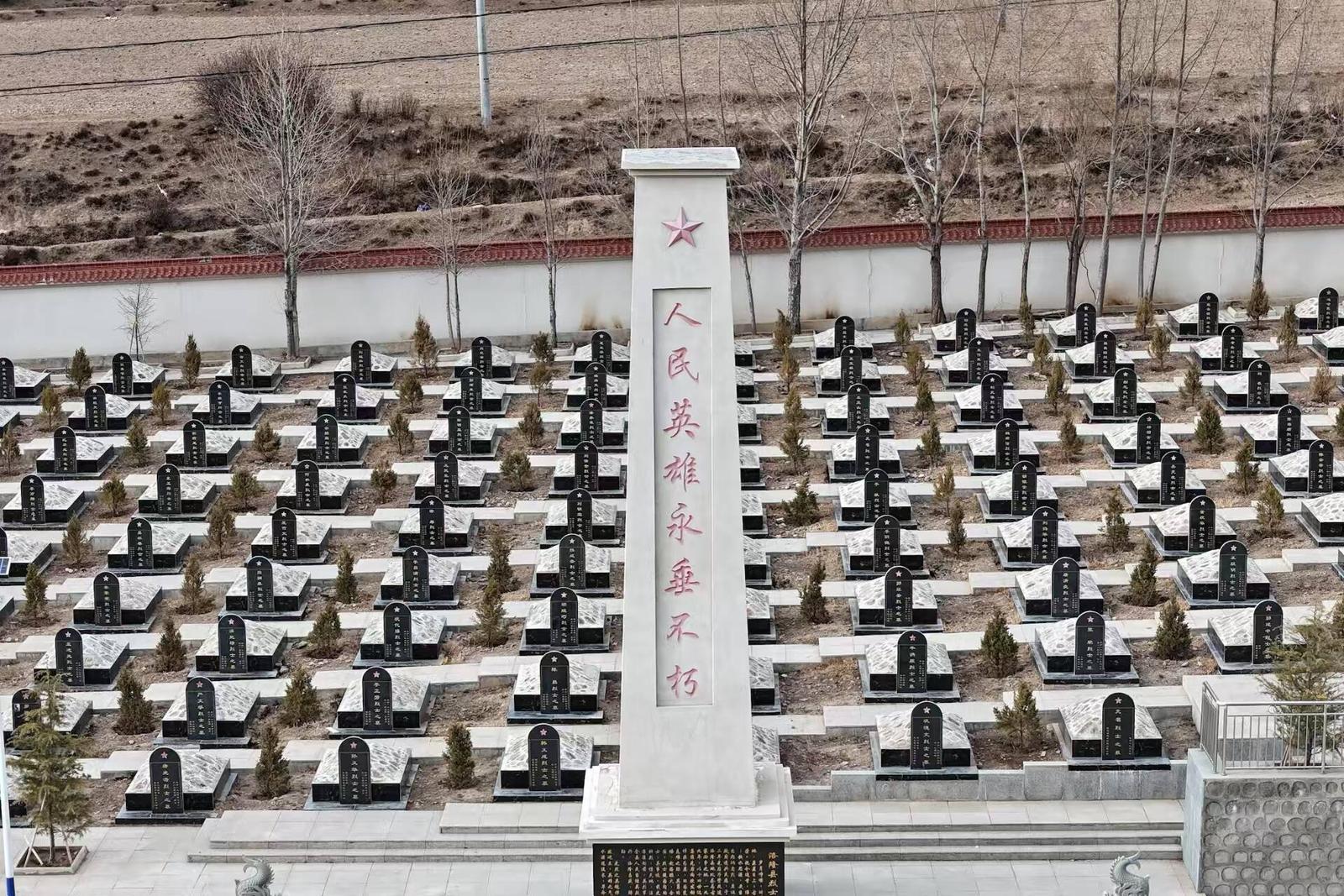

西藏自治区昌都市洛隆烈士陵园安葬着173位为西藏和平发展和人民幸福安康而英勇献身的烈士。近年来,当地通过多种途径找到了其中44位烈士的亲人,但仍有百余位烈士未能和亲人“团聚”,其中就有49位重庆籍烈士。

2024年11月中旬以来,昌都市洛隆县民政和退役军人事务局联合中共重庆市委当代党员杂志社,在重庆市退役军人事务局的指导下,开展了“为49位重庆籍烈士寻亲”活动,历经一个多月时间,为45位烈士找到亲人。因部分烈士亲属祭扫心情迫切,加之部分烈士墓碑存在姓名、籍贯等基础信息差错,今年以来,当代党员杂志社积极对接洛隆县民政和退役军人事务局,帮助烈士亲属赴洛隆祭扫和推动烈士墓碑信息更正工作,并派出工作组前往洛隆当地对接协调和采访报道,全程记录下烈属寻亲祭扫和烈士墓碑修缮等情况。

进藏

飞机掠过群山,降落在邦达机场的那一刻,胸腔里的心跳突然变得清晰可感。手机显示海拔4308米,机舱门打开,我下意识地深呼吸,却像被高原的风攫住了喉咙。3月13日中午,我们抵达西藏昌都,这是我们与西藏的初见,却不是为了诗和远方。

此行的目的地是昌都市洛隆县,前去对接烈士墓碑的信息更正事宜。“为49位重庆籍烈士寻亲”活动启动后,工作组的10余名记者,一个半月时间内寻访40余次、走访100余人、查阅档案资料60余万字。随着信息的陆续补全核准,我们发现有多位烈士的姓名或是籍贯、职务没有登记正确。于是,为烈士更正墓碑信息成了我们与洛隆县民政和退役军人事务局共同的心愿,这也是我们此行的重要任务之一。

在机场接我们的出租车师傅名叫巴桑,肤色黝黑,有着浓郁的藏族汉子气息,是土生土长的洛隆人。或许是普通话不太流利,巴桑显得有些寡言。我们的第一个话题由路开始,巴桑2014年开始跑客运,对路最为熟悉。他说,现在的路比以前好太多了,柏油路跑起来又快又稳,顺利的话4个多小时就能把你们送到目的地。“县城里变化更大。”停了一阵,巴桑又补充道。

谈到路,同行的记者自言自语地问了一个问题:“你说当年部队来这里执行任务,会不会也走的这条路?”我们的话题从路聊到部队,又从部队聊到烈士和烈士陵园。巴桑说,去县城的路上会路过陵园,到时把车停在路边,我们可以先去看看。得知我们此行的目的,巴桑竖起大拇指,眼神满是郑重。

车沿着怒江行驶,翻过两座海拔4600多米的高山。傍晚时分,我们如期到达洛隆烈士陵园。许是陵园管理方已下班,我们隔着大门瞻仰了安葬着173位烈士的陵园。刻着“人民英雄永垂不朽”八个红色大字的纪念碑静静矗立在陵园中央,其后的每一块墓碑上,都铭刻着一位英雄的名字。

海拔表显示此地海拔是3743米,高原空气稀薄带来的不适已明显减轻。注视着纪念碑和一块块墓碑,我们心中升起的是期待和自豪——那些在漫长岁月里被山风蚀刻、被时间误写的姓名和籍贯,即将被錾刀郑重修正,而我们也忽然明白,所谓山河无恙,就是让每个守护过这片土地的名字,都能被春风吹回故乡。

拜访

藏区的黎明总比内地来得矜持些,晨曦初绽时,已近早上8点。洛隆县城位于孜托镇,这座海拔3600多米的高原小镇迎着晨光,静卧于念青唐古拉山脉东南麓的褶皱深处,在蒸腾的雾气中渐渐有了清晰的轮廓,如同被群山捧在掌心的绿松石。

3月14日清晨,我们按照内地的作息时间出门,发现小镇还未苏醒。站在卓玛朗措曲大桥上远眺,那些被地质运动揉皱的山脊,在晨雾中显露出水墨般的褶皱。褶皱中刻印的,除了有千年茶马古道的历史,还有先烈们为守护西藏和平发展和人民幸福安康留下的红色印记,以及新时代的洛隆在高原天路上纵马疾驰的英姿。

“为49位重庆籍烈士寻亲”活动的发端,源自洛隆县启动为烈士寻亲工作后,当地民政和退役军人事务局发布的烈士陵园寻亲公告。该局副局长王名杨,便是这项工作的主要推进者之一——这是一位定居高原的东北汉子,雪域高原的阳光已给他镀上了藏区特有的肤色。

洛隆县民政和退役军人事务局位于一栋三层高的白色小楼内。我们跟随王名杨来到局里,局长四朗陈列已在门口迎候。四朗陈列双手托着洁白的哈达,为我们逐一戴上,对我们的到来表示欢迎。

王名杨告诉我们,这份哈达在欢迎和祝福的含义基础上,还有一层感谢的意思,感谢当代党员杂志社乃至重庆方面在为烈士寻亲工作中的不懈努力和多方奔走,才有了今天这样令人欣慰的成果。

四朗陈列和我们说了关于墓碑信息更正的具体细节,有两种修缮方式。其一,在内地订制好墓碑,通过物流运到洛隆替换;其二,当地的藏族匠人,可以一錾一凿地修正,但是用时要多一些。经过反复商讨,最终决定采取请当地匠人进行修改的方式完成更正工作。

王名杨说,墓碑信息更正是一项系统性工作,173名烈士中,除了重庆籍烈士,还有河南、陕西、四川等籍贯的烈士,后续所有的错误信息都会逐一更正,“他们把年轻的生命献给了这片高原,我们会用最真诚的态度铭记每一个名字”。王名杨在手机上打开了统计表,117块墓碑的207处修改被清晰地罗列出来,每条修改后面还详细备注了修改的依据。

而铭记最好的方式,是当地巨大的发展变化。不仅是出租车司机巴桑感叹的“县城里变化更大”,更是怒江畔新建的水电站涡轮的旋转,是乡村振兴的工坊里藏毯经纬线的交织,是孩子们在标准化操场上奔跑时的欢声笑语。

王名杨带我们走访了洛隆县委宣传部,县委常委、宣传部部长贾苏玉向我们介绍了洛隆开展为烈士寻亲工作的情况。谈及当年的那段红色历史,贾苏玉烂熟于心,他将一个个故事生动道来,带我们重温了那段峥嵘岁月。他还告诉我们,2023年12月,洛隆烈士陵园获评昌都市“市级爱国主义教育基地”,随着“红色昌都·振兴奋进”活动的启动,洛隆正在全方位完善丰富当地的红色文化,以雪山为幕,以山河为弦,将红色基因融入当代叙事。

结束一天的走访,我们在小镇漫步,感受地道的藏族风情。暮色渐浓,街边的店招次第亮起,双拥广场人声喧闹,路边的藏族儿童冲我们友好招手,这些和平年代的寻常景象,此刻都成了对173座墓碑最温柔的告慰。

晚风掠过面庞,我们听见了历史的絮语——有些丰碑无需鎏金,它们永远矗立在时光和山河的褶皱里,守望着家国无恙。

修缮

一场突如其来的春雪,将藏东洛隆裹进素色怀抱。洛隆烈士陵园静卧在雪山身侧,陵园里173座墓碑如列阵般面朝正南,沿着山势次第排开,在高原的寒风中定格下永恒的军姿。陵园里的积雪如同凝固的时光,将昔日战斗的硝烟和新时代的阳光凝结在同一片土地上。

烈士墓碑的信息更正和修缮工作原计划3月18日开始,降雪耽搁了修复的工期。伴随着吱嘎吱嘎的声响,藏族匠人成林巴桑踩着深及脚踝的积雪走向第一块要修缮的墓碑——他要把一个“文”字改成“云”字。或许是因为“文”和“云”读音相似,重庆丰都籍烈士姚应云的墓碑上,姓名被错记成了姚应文。

陵园里静得出奇,只有风声在墓碑间穿梭。姚应云烈士的墓碑左侧是四川安岳籍烈士蔡忠厚的墓碑,前方是江西上犹籍烈士蔡教湖的墓碑,其后则是河南内黄籍烈士尹明堂的墓碑。烈士们的籍贯涉及四川、江西、河南、陕西、辽宁等多个地方,当年的他们来自五湖四海,是共同的信仰,消弭了籍贯地的距离。

成林巴桑握着小锉子的手青筋凸起,他仔细清理着要填平的错字。这穿越一甲子光阴的差错,即将迎来庄严的修正。

在填平之后,还有拓印、雕刻、上色等多个步骤。填平错字等待固化的间隙,成林巴桑打开了一瓶大红色的颜料,细致地给墓碑上方的五角星补色。

“这是我们藏族绘画用的一种颜料,叫宝塔砂,不怕太阳晒,泡了雨水雪水也不会掉落。”成林巴桑的话语间带着一份郑重,他觉得应该用最好的材料完成修缮任务。

在他身旁,洛隆县民政和退役军人事务局副局长王名杨打开了手机里存的英烈信息更改统计表,再次仔细核对。籍贯从“江津”改为“潼南”、姓名“冯守民”改为“冯守明”、“姚应文”改为“姚应云”、增加“战士”职务……这些修改承载着烈士亲属半个多世纪的思念,也彰显着今天的人们对历史细节的慎重和敬畏。

人工修缮并不简单,因为墓碑原样矗立在地上,匠人需要半跪或盘坐在碑前,随着笔画的走向,变换着姿势调整角度。成林巴桑的动作很轻,錾头在石面上游走,像在雕刻一件精美的工艺品,又像在抚摸岁月的纹路。安静的陵园里,錾刻声格外清晰,仿佛在给这迟来半个多世纪的注解填上标点。

我躬身抚摸修正后的碑面,指尖传来凹凸的触感和微热的温度——被雪覆盖的石碑本是透骨的冰凉,凹痕处因持续錾磨有着些许余温。新刻的凹槽里泛着青石的原色,与原本的淡金色形成微妙色差,就像记忆中那些未被填满的留白。

王名杨告诉我们,目前重庆还有4位烈士依然没有明确亲人信息。此外陵园里还有7块无名烈士的墓碑,或许其中之一就是去年重庆推进“为49位重庆籍烈士寻亲”工作中新发现的重庆丰都籍烈士王银强的,但现在信息尚未核对清楚,还无法下定论,“我们会坚持不懈地搜集和找寻”。

风雪加大,成林巴桑的修缮工作被迫停止。迎面飞来的雪片,让我想起昔时来雪域高原执行任务的战士们。他们没有氧气瓶,甚至没有轻便的保暖装备,他们用年轻的身躯守护着当地的和平与幸福。此刻的漫天飞雪,或许不及当年他们所经历的十分之一的寒。

站在陵园门口四望,这座坐北朝南的陵园如同雪域高原上的一方墨色印章,在大雪年复一年的覆盖与消融中,见证着找寻与铭记的故事。而那些即将全面修正的碑文,也将成为见证烈士生命高度的标尺。我们此刻感受到的风雪,是否正是他们留下的故事的余韵?

安静的陵园内,173座墓碑宛如173个永恒的坐标——当年轻的生命化作山脉,后来者便以铭记为碑,在雪域高原写下最庄重的注脚。

祭扫

3月25日,晴。这是我们此行中最重要的一天,我们见证了跨越半个多世纪的父女“初见”,见证了时光的褶皱被温柔抚平,在凝望中定格成永恒。

洛隆烈士陵园内,第8排第5号墓碑是蒋必清烈士的。蒋华英的眼中蓄着泪水,指尖悬在“蒋必清”三个金色大字前微微发颤,像是将要触碰一段被岁月尘封的往事。

1969年的夏末,20岁的战士蒋必清将鲜血融入雪域高原的土地,不久后其女儿蒋华英在四川潼南(今重庆市潼南区)老家出生。命运的纺车将两段生命纺成两段永不相交的平行线,父女俩的时空被彻底分割,蒋必清给女儿留下的是烈士证明信上那泛黄的折痕,甚至没能留下一张照片作为念想。

蒋华英对父亲的清晰认识只有一个名字,其他都来自奶奶的描述——“他长得瘦瘦的,瓜子脸,有文化,写得一手好字,生产队里哪家要写信,都找他帮忙……”这些碎片在蒋华英心里反复酝酿,凑成了思念的底稿,却无法拼出父亲的模样。

蒋华英说,她时常会在梦里遇见父亲,那是一个模糊的身形,每当想近一些看看父亲的面庞,梦就会戛然而止,留下的只有脸侧的一片冰凉。

通过“为49位重庆籍烈士寻亲”活动得知父亲的安葬地点后,祭扫的念头便在蒋华英心头扎了根,她曾预想着,见到父亲的墓碑,要先和丈夫一起给父亲磕三个头。然而第一个头磕下,蒋华英就已经泣不成声,56年积聚的情感倾泻而出,呜咽声从地面传来。

大理石质地的墓碑触感冰凉,蒋华英起身,双手扶在墓碑上,透过冰凉的墓碑感触那已无法触及的父亲的温暖。墓碑带来的触感似乎比那张泛黄的烈士证更真切,蒋华英轻轻抚摸,这个动作她重复了不知多少年——在卷边的烈士证明信上,在梦里靠近父亲时,在无数个没有父亲的清明里。此刻,多年的思念化作一句最朴素的话语:“50多年,终于见到你了。”

千言万语一时不知从何说起,蒋华英跪坐在原地,望着墓碑抽泣。丈夫廖辉云拿出从家里带来的供品摆在墓碑前,有家乡的白酒、黄桃罐头,还有家里做的腊肉香肠以及水果小吃,每一样都带着家乡的印记,他们想让父亲时隔56年再尝尝家乡的味道。

“爸,潼南的黄桃罐头您尝尝。”蒋华英跪起身子,将拉开的罐头小心摆正,琥珀色糖浆在铁罐里晃出涟漪,映着被泪水打湿的面庞。丈夫廖辉云在一旁把香肠往石台里侧挪了挪:“这是今年过年时家里做的,女婿给您敬杯酒。”山风吹动花圈上的挽联,上面“五十六年未曾谋面”的字样在阳光下格外晃眼。

半个多世纪的沉淀让思念变得浓郁而醇厚,没有响彻陵园的哭喊,只有低声断断续续的述说,像小女孩给爸爸分享心里话,话语间还带着一份欣慰和开心。“我以为永远见不到你了,现在我终于见到了你,感谢退役军人事务局。”蒋华英对着墓碑絮语,声音像高原稀薄的空气般发颤。“婆婆走了,我跟着幺爸长大,幺爸身体不好,他没法来看你,你外孙因为工作这次没来看你,我们下次会带他一起来……”

来洛隆祭扫前,蒋华英曾在昌都军分区军史馆看到了印有父亲信息的烈士花名册,在那泛黄的纸页里,记录着父亲最后的足迹。而今天跪坐在墓碑前,蒋华英的思念有了清晰的寄托,五十六载光阴过去,她终于迎来了这场迟到的团圆。

在海拔3743米的洛隆烈士陵园,我们目睹了时间最温柔的丈量——从襁褓到中年的距离,原来只需一块黑底金字的石碑。当蒋华英把打开盖的黄桃罐头推向蒋必清烈士的墓碑时,56年光阴忽然有了具体的形状:那是女儿跨越时空递给父亲的一块糖。

编辑:陈骅