物见·乡村振兴|第一书记在现场③天子村人才振兴的“风火轮”

作者:喻建国

文章来源:七一客户端发布时间:2025-04-04 08:36:40

编者按:

2023年6月,市委组织部帮扶集团各成员单位向开州区派出第二轮驻村第一书记,踏上乡村这个广阔天地。近两年来,各位驻村第一书记在产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴上勤于谋划、勇于实践,为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作出了有益探索和切实成效。中共重庆市委当代党员杂志社、中共重庆市开州区委组织部、中共重庆市开州区委宣传部、中共重庆市委组织部帮扶集团驻镇工作队、重庆市开州区融媒体中心特策划推出“物见·乡村振兴|第一书记在现场”系列报道,通过相关工作物件见证的方式,讲述驻村第一书记用心用情、献智献力的生动故事。

本期人物:

重庆市人力社保局干部、开州区满月镇天子村驻村第一书记甘属辉。

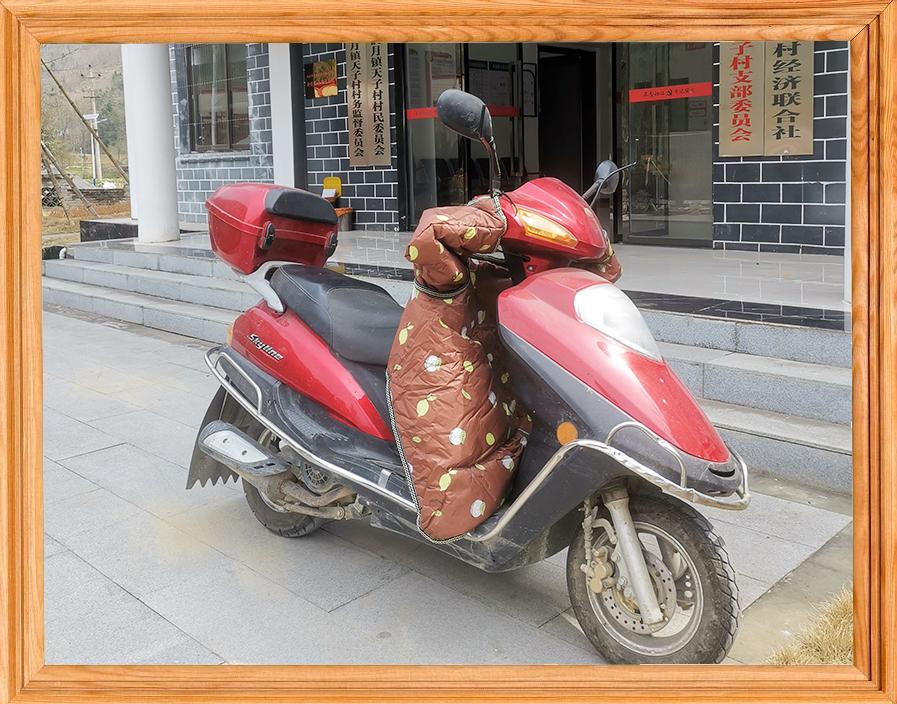

【物件讲述:这辆老旧的红色电动车,是天子村人才振兴的特殊见证。两年骑行数百公里山路,车轮丈量过全村28.49平方公里的沟壑,车筐装载着产业火种,车辙里藏着人才密码。这个日夜转动的“风火轮”,让高山窝棚里长出了振兴新苗。】

3月的一场倒春寒,海拔1000多米的开州区满月镇天子村下起了雪。

“老王,天气这么冷,毛慈菇会不会冻坏?”

“不会不会,毛慈菇不怕寒。”打电话的,是重庆市人力社保局干部、开州区满月镇天子村驻村第一书记甘属辉。接电话的,是天子村村民王加万,村里种植毛慈菇的第一人。

挂断电话,甘属辉跨上电动车,在风雪中沿着“之”字形山道盘旋而上。

寻人才:车轮碾出振兴密码

天子村四面高山环绕,形如“窝窝头”,村落多建在“窝窝头”的底部,少数则散落在半山腰上。为方便入户走访村民以及脱贫户,甘属辉就花了1000元,购买了一台二手的红色电动车。

从此,天子村的蜿蜒村道上,就多了一位戴着眼镜、斜挎背包的“骑手”。

“甘书记,这车跑山路,得小心啰。”一个雨天,甘属辉骑车下村时,路面较为湿滑。村民王加万背着竹篓经过,竹篓里的毛慈菇苗儿绿绿的、嫩嫩的。

那段时间,甘属辉骑车日行二十公里,车轮见证了他穿梭的身影,车灯照亮过他黑夜走访的笔记,车挡泥板积攒着不同地块的土壤样本。

甘属辉打通了200多个在外务工创业者的电话,而且有了“铁骑”助力,只用半个月,他就叩开了全村在家所有农户的门。

甘属辉最大的收获,就是发现了种植毛慈菇的王加万,发现了种植毛慈菇大有奔头,发现了依靠这个人、这种药材就能推动振兴乡村的那把钥匙。

育人才:车辙织就成长轨迹

“三年试种路,道道是难关。”王加万感叹道。

翻地碎泥起厢,铺上腐质层,放上劈破的木料,撒上伴生菌,再铺一层泥,才栽种毛慈菇苗儿。劳力、功夫不算,每亩投入就需要5万元以上。

毛慈菇喜欢高寒高湿的环境,很容易滋生根腐病、炭疽病,且会招来红蜘蛛、蜗牛等虫害的侵袭。

一株毛慈菇苗儿,市场价超10元。所以试种时,王加万只种了不到半亩。好在他通过摸索,摸透了毛慈菇的“脾性”,懂得了如何防病治虫,最终取得成功。

王加万的“致富经”,让正在为村民找出路的甘属辉眼前一亮。通过详细的调研,他发现天子村中药材种植有“钱”图,尤其是毛慈菇,每斤售价高达260多元。

“乡村振兴,关键在人。”甘属辉笃定,只有发现和培养既有深厚乡土情怀,又具备现代知识技能的人才,才能持续为乡村振兴注入强劲动力。

从此,甘属辉下村又多了一个人、一台电动车相伴。通过王加万一次次“田间课堂”示范,更多村民加入到毛慈菇种植的队伍中来。

群众积极性高,村“两委”干部顺势而为。天子村决定采取“入股+带动”模式发展毛慈菇产业,在甘属辉的对接争取下,市人力社保局投入帮扶资金20万元,以集体经济联合社名义入股王加万毛慈菇种植基地,形成乡村振兴合力。

快速扩大的种植规模对技术的要求更高,甘属辉穿针引线,与市中医药学院专家服务团合作,催生了“土专家+洋教授”的人才兴村模式。市中医药学院专家服务团派出陈大霞、肖波等教授,定期前来指导中药材的种植管理,让王加万如虎添翼。

“我要带领大家共同致富!”王加万知恩图报,他免费向村民传授毛慈菇种植技术,实地指导病虫害防治。

甘属辉与王加万的联手,硬是将山道变成了“产学研”走廊。当一株株毛慈菇拔节生长,甘属辉欣慰道:一旦人才的根扎进泥土,产业之树就能参天。

兴人才:引擎带动共富链条

车轮转动下,天子村中药材产业蓬勃发展。

截至目前,全村已有13户种植毛慈菇,他们几乎每天都会骑上电动车、摩托车、三轮车到药材地里种植管理。这一辆辆“新农人战车”风驰电掣,在“窝窝头”里包上了香甜的“馅”。

翻开甘属辉的“本村人才表”,这组数据让人欣慰:4名“土专家”、2位常驻教授;10亩核心基地带动13户种植50亩,按市场价测算年产值近400万元。

天子村种植毛慈菇的“火种”也照亮了满月镇的大山沟,王加万带的“徒弟”越来越多。满月镇满月村村民周小勇种植5亩,成了外村第一个“敢吃螃蟹”的人。

驻村第一书记骑着人才振兴的“风火轮”风风火火干,重庆市委组织部乡村振兴帮扶集团驻满月镇工作队更是全面统筹。市委组织部帮扶集团驻满月镇工作队副队长程鹏引进博士生导师、重庆市玉米产业技术体系首席专家、市农科院玉米研究所副所长柯剑鸿,在满月村、顶星村培育“博导的玉米”,把最新的科研成果转化为了群众增收的路径。2024年,满月镇共有30多户种植“博导的玉米”,面积达200多亩,村民增收80万元以上。

在程鹏推动下,人才振兴也在甘泉村注入了一抹诱人的蓝色。甘泉村与市农科院果树研究所合作,建设100亩高山生态蓝莓基地。果树专家武争、杨丽定期前来指导修枝、施肥、除草、治虫等技术,将村民刘云杰培育成了蓝莓种植的“草根专家”。2024年,甘泉村蓝莓产业为集体经济创收10万元以上。

得益于人才加持,天子村的中药材产业如日中天。傍晚时分,一辆辆车载着辛劳的药农归来,车筐里的毛慈菇映着晚霞,车后座的菌种箱盛着星光,药农的一张张笑脸洋溢着丰收的喜悦。甘属辉轻抚电动车:“这辆淘来的二手车,让我们在山旮旯里淘出了金。”

【第一书记驻村感言:这辆红色电动车是我的“人才雷达”,人才振兴既要接地气寻“田秀才”,又要接天线引“洋专家”。两年驻村路,车轮印印证着人才成长的三部曲——发现时如获至宝,培育时精雕细琢,壮大时星火燎原。乡村振兴永远在路上,我们既要当好发现“千里马”的伯乐,更要成为培育“新农人”的园丁,让人才根系深扎沃土,让振兴之树岁岁丰茂。】

作者单位:重庆市开州区融媒体中心

编辑:熊燕