施崇伟专栏|在岭南山水间与东坡对话

作者:施崇伟

文章来源:七一客户端发布时间:2025-04-09 10:55:11

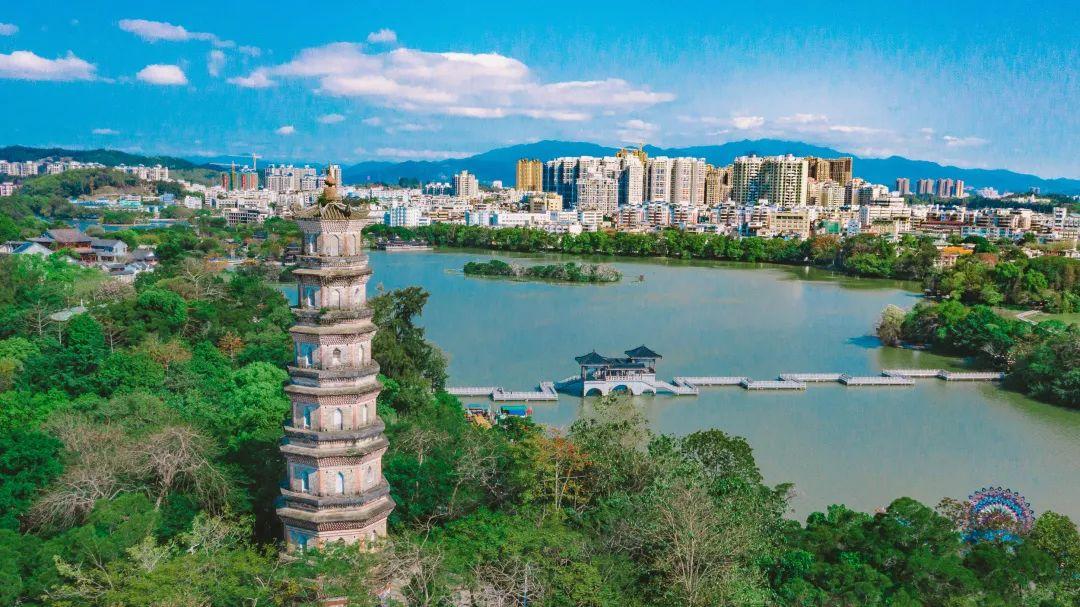

来到西湖,试图寻到东坡足迹。可,摇摇晃晃的夜灯下,影子被来来往往的人们踩得零碎。十年后重访古城惠州,却迷失在霓虹与夜跑人群交织的现代光影里。即使翻出了手机里存留的旧照片,也辨识不出从前的塔影、桥身和书院,更无法找到东坡的故居、王朝云的墓穴和荔枝的气息。

翌日再访西湖,晨雾中终于看清东坡留在岭南的生命轨迹。走过当年东坡先生出走过的陈公堤,走进丰湖书院旧址,苔痕漫过石缝。我对着四围碑文出神,突然听见孩童的笑声惊起宿鸟。转头望去,穿蓝布衫的老者正教孙儿念《定风波》,“一蓑烟雨任平生”的吟诵混着冰糖雪梨的甜香,在春晨里化作一缕暖光。原来东坡的痕迹从未消失,只是换成了惠州人的喉咙音色。

在孤山朝云墓前,我抚摸新刻的碑文,突然理解东坡为何要在侍妾墓前遍植梅花——岭南瘴气里开出的冷香,恰似这位蜀中才子流落他乡的傲骨。游船划过平湖秋月时,艄公指着远处苏堤说:“当年苏学士捐出御赐犀带筑堤,可比现在网红打卡实在多了。”船头溅起的水花里,仿佛传来千年前荔枝林间的笑声。

循着《迁居》诗序的线索,我在深巷尽头找到嘉佑寺。古榕树荫下,东坡与僧人论道的铜像落满木棉花絮。九百多年前的秋风似乎还盘旋在这座旧庙,那个初到惠州的贬官,在漏雨的僧舍里写下“白头萧散满霜风”。但当我注意到雕像衣袂飞扬的弧度,忽然明白:于他,流放不过是换个地方修行。就像此刻被导航误导在古巷的我,最终在网约车司机“要学苏公随遇而安”的调侃中,把迷路的茫然变成了探秘的狂想。

合江楼头,电梯上升时,两位银发老人挤了进来。高个老人挺直的鼻梁,与东坡画像里的轮廓惊人相似;矮个老人说起东坡吃梅菜扣肉的掌故,眉飞色舞间露出满口白牙。他们争着给我指认合江楼下的九曲桥,说每块石板都听过东坡的屐声。站在顶层凭栏远眺,东江水在暮色里泛着银鳞。两位老人突然齐声吟诵:“报道先生春睡美,道人轻打五更钟。”苍老的声音惊飞白鹭,我忽然读懂了贬谪的另一种注脚:当命运的枷锁化作煮茶的炭火,苦难便成了佐酒的佳肴。

罗浮山的暮色最是动人。古观的铜钟在晚风里低吟,东坡砌石垒灶的遗迹仍清晰可辨。白莲湖畔的会仙桥头,何仙姑的塑像冲我微笑,仿佛在应和先生“不辞长作岭南人”的誓言。东江纵队纪念馆的展柜里,泛黄的电报与东坡的墨迹交相辉映。战士军靴踏过青砖的声音,与九百多年前木屐踩在雨中的跫音重叠。我突然明白,无论是贬谪的文人还是浴血的战士,当他们选择在岭南的红土地上扎根,历史便成了永不褪色的丹青。

暮色中驱车离开惠州,后视镜里的合江楼渐成剪影。东坡先生的背影渐行渐远,却将豁达的种子播进我的心田。退出职场的我,原以为追逐的是山水,如今才懂得,真正的自由,是如东坡般在命运的褶皱里,活出诗意的坦然。

编辑:王诗雨