文化视野|老舍在重庆陈家桥

作者:熊飞宇

文章来源:七一客户端发布时间:2025-04-11 08:22:141938年12月13日,时任国民政府军事委员会副委员长的冯玉祥抵达重庆,落脚于巴县中学办事处,又于1939年初购买陈家桥(位于今重庆市沙坪坝区陈家桥街道)乡绅张海南的住宅,后命名为“抗倭庐”。此间,冯玉祥常邀社会名流、政府要员来抗倭庐,或作诗饮酒,或商谈时局,老舍即是其中之一。

寓居陈家桥

《八方风雨》是老舍的抗战回忆录。他在书中谈到,因为“日本费尽心机,用各种花样来轰炸”,“于是,一到雾季过去,我就须预备下乡,而冯先生总派人来迎接:‘上我这儿来吧,城里没法子写东西呀!’”1939年5月13日下午3时,老舍同赖亚力共5位先生从巴县中学搬来。此后3年,每逢热夏酷暑,老舍都会避居陈家桥。

1943年夏,老舍赴四川北碚(今重庆市北碚区)写作小说《火葬》,本拟“双十”节前完卷回渝,却因盲肠炎入住江苏医学院附属医院(今江苏省人民医院,曾迁至北碚)。当年11月17日,老舍妻子胡絜青率子女抵达北碚。自此,老舍一家定居于林语堂捐赠“文协”(中华全国文艺界抗敌协会)的私宅,即目前广为人知的老舍故居。而老舍在陈家桥的生活,虽历时颇长,却鲜有人知。

1940年夏,老舍再次入住冯公馆的花园。《八方风雨》写道:“园里只有两间茅屋,归我独住。屋外有很多的树木,树上时时有各种的鸟儿为我——也许为它们自己——唱歌。我在这里写《剑北篇》。”

老舍的邻居有冯纪法,是长期跟在冯玉祥身边的副官。1941年7月7日夜间,两人同坐院中乘凉。闲谈中,老舍得知冯纪法手中的折扇是冯玉祥旧物,扇面上还有李达的题字。李达是中共一大代表,1939年受冯玉祥之邀,为其主持研究室工作,并短时间寓居重庆。老舍闻后,深受触动,在折扇的另一面题诗一首,兼作“七七事变”纪念,中有“金陵纵有降臣表,铁甲终辉国士天”两句,表达了抗战必胜的坚定信念。

1942年6月29日,在致友人的《乡居杂记》中,老舍对自己住所的环境,又有生动的呈现:

此地茅屋低仄,而前后皆窗,竹林掩覆,略不苦暑。屋后小院,种南瓜数蔓,好雨时来,瓜垂垂若盘大矣。院后,佃户一家,颇具鸡犬;水牛犊一,院外食草,时侧首定目视人,若有情者;偶尔低鸣,声悲涩,不类黄牛。屋前,巨石作坝,为晒谷之用,略如北方场院;围以短篱,皆扶豆蔓。篱外田水丰足,稻秧深绿,青蛙日夕作歌,行腔微嫌单调尔!

正是这蛙声,让老舍吟出《蜀村小景》,到了夜间,这蛙声又把老舍“唱入梦境里去”,而《归去来兮》《谁先到了重庆》《王老虎》等作品,也在这蛙声中各具规模。

乡居寄闲情

《乡居杂记》记录下老舍的日常生活:“每日早五时即起,作太极拳片刻。七时早餐,以鸡蛋代肉,佐以面疙疸菜叶汤,草草饱腹。饭后净拭几案,洗砚泡茶;约在八时,开始写作矣。尽十行纸四五张,在千字左右,停止工作;二年来,贫血症屡发,不敢多劳。午饭后,睡半小时;醒来,读诗答信而已。晚餐后,缓缓行千步;归来,烧土蚊香驱蚊近窗,聚而歼之,引以为快……”老舍的工作状态,令一同迁住陈家桥的杨伯峻也啧啧称赞:“老舍每日从早到午不会客,规定至少写多少字。我很佩服他那有恒不倦的精神。尤其是他那一手毛笔字,真是一笔不苟,整整齐齐。”

老舍星期日休息,若无雨,则去赶场。其住处“距青木关场十里,土主场十二里,虎溪场八里,均步行往返”,“汗出如浆,不以为苦”。

寓居在陈家桥,少不了冯玉祥的照拂。1940年5月7日,冯玉祥在巴县中学,派张定宇至抗倭庐,为老舍和吴组缃送去一些点心。9月11日晚,老舍同冯玉祥聊天,谈及广东有一位演员在美国为抗战募捐六百万美金,真是历尽艰阻险辛。9月17日,冯玉祥到金刚坡举行“九·一七”纪念会,老舍、吴组缃、鹿钟麟等到会。散会后聚餐,每人一碗大锅菜和馒头。

频频创佳作

老舍在陈家桥,既感清新可喜,又因乡间清静,故“文率加速”,一系列佳作,也就汩汩而出。《剑北篇》是老舍用大鼓体创作的长篇叙事诗。1940年4月27日午后,老舍在抗倭庐朗诵诗作的片段“在长安”和“留侯祠祭先烈”。冯玉祥听罢,感叹“这两首真是写得好”。

《张自忠》则是老舍创作的四幕话剧。1940年5月16日,张自忠在湖北突围时,壮烈殉国。冯玉祥痛失爱将,含泪写下长诗《哭张自忠将军》,不久又委托老舍、吴组缃及别的朋友创作一出话剧、一本小传及其他纪念文章。时正伏天,老舍打着赤膊,挥汗如雨,却也挥毫不停。冯玉祥劝说:“老舍先生你可以歇一歇,太热了。”老舍慨然回应:“张自忠将军为国家流血,献上他的生命,我们就不能为张将军流汗献上身体吗?越热越写,什么都不怕。”初稿甫就,老舍便步行十五里,到赖家桥土场,请马彦祥指正。8月28日,他又匆匆赶往北碚,向《弹花文艺丛书》主编赵清阁交稿。

交游二三事

老舍在陈家桥,来往最多的是吴组缃。吴组缃自1935年起,便任冯玉祥的国文教师和秘书。1939年夏,吴组缃从土桥余家祠堂迁至陈家桥。二人同为“涸辙之鲋”,常同吃同住,同工作,同游散。两家相距约七里,老舍常在星期日前去拜访,“循田径行,小溪曲折,翠竹护岸,时呈幽趣,白鹤满林,即近友家”。两人无话不谈,至日暮方别。吴夫人沈菽园持家勤苦,除饲有小花猪之外,还喂养着一群鸡鸭。吴组缃治文亦勤,在此创作小说《鸭嘴涝》,后又接受老舍建议,将其更名为《山洪》。

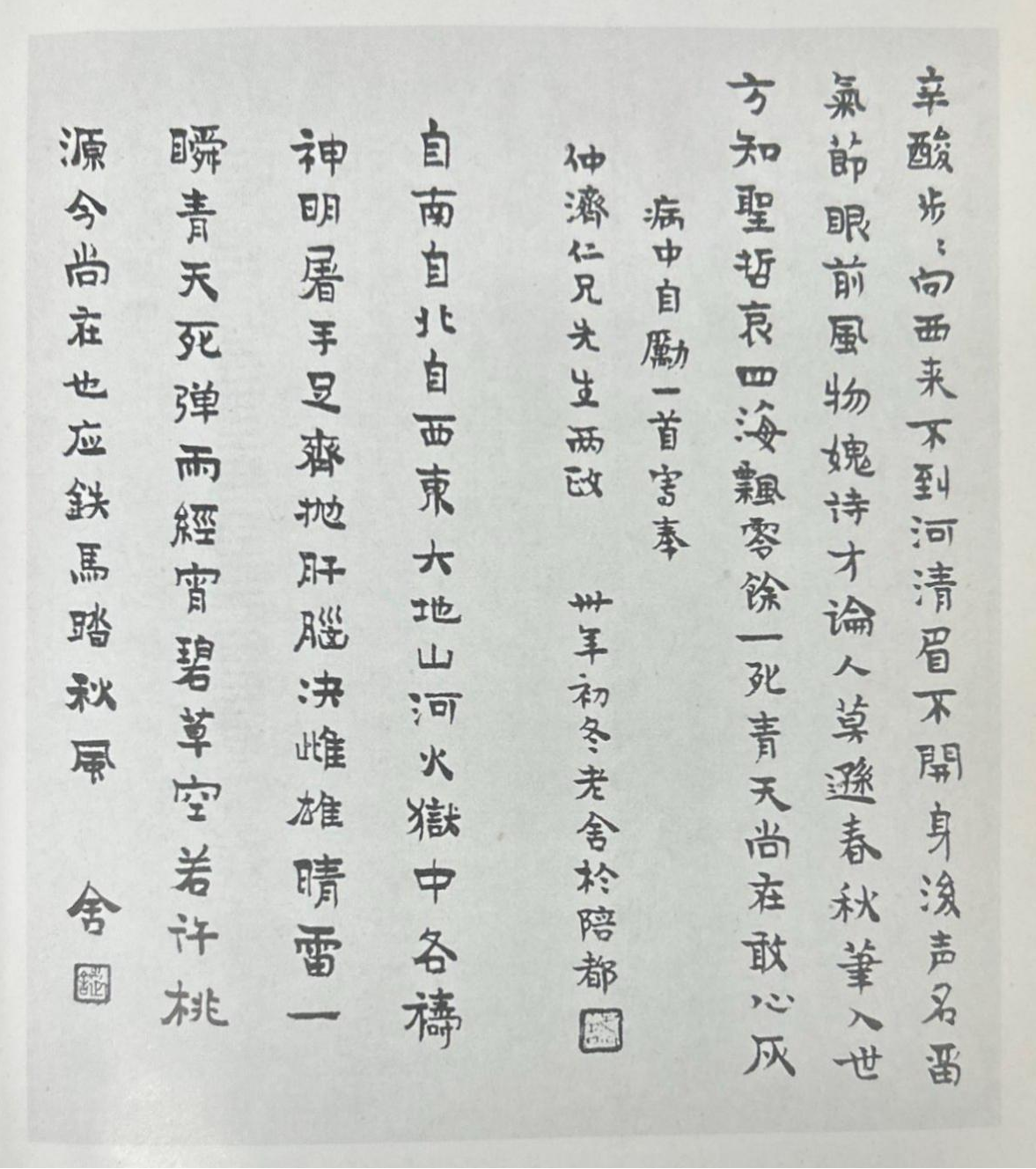

老舍的朋友田仲济曾以笔名“蓝海”出版《中国抗战文艺史》,开国内抗战文艺史著先河。1939年8月,经高象九、赖亚力介绍,田仲济在冯玉祥政治研究室任研究员,直到1941年9月。1941年初冬,老舍手书“病中自励一首”相赠。该诗或题《述怀》,是老舍自剖心迹。1945年秋,老舍又题《赠田仲济》:“乱年惭气短,有米胜无诗。卖剑沽村酒,听蝉望柳枝。斜阳人影瘦,晓雾鸟声迟。静里有真趣,神清月上时。”字里行间,仿佛摇曳着陈家桥生活的旧日光影。

赖家桥距离陈家桥不远,为军事委员会政治部第三厅(后为文化工作委员会)驻地。1941年,郭沫若邀饮,老舍作诗以酬:“家山北望隔中原,相对能无酒一樽?薄醉欲倾前日泪,红颜未是少年痕!平桥翠竹清如水,晓日白莲香到根。篱外桑麻诗境里,柴扉不掩傲朱门。”

1941年6月初,西南联大国文系主任罗常培一行到重庆,经其介绍,老舍与国立清华大学校长梅贻琦相识。梅贻琦非常欣赏老舍豪爽直率、守正安贫的个性,便邀请他赴云南昆明小住。8月,罗常培上重庆歌乐山,接到老舍寄自陈家桥的两封信,信中表示他意欲取消昆明之行。罗常培当下和梅贻琦复信敦劝,郑天挺与冰心也各附两句,托顾一樵途中代投。21日午前,老舍步行四十里,黄昏时方赶到歌乐山潜庐(冰心旧居),最终定下行程。24日晚,老舍又与郭沫若一同上歌乐山。老舍虽与冰心一家交好,但因交通阻隔,更多还是纸上交游。1942年6月28日,老舍“久许冰心、文藻兄登山奉访”,却迟未践诺,只得再作诗致歉。

1937年,抗日战争全面爆发,武汉一度成为全国抗战的中心。老舍却于此年冬只身抵达湖北武汉。其弃家独行、毅然决然的精神,令人感动并心生敬仰,冯玉祥曾随手题写“丘八诗”:“老舍先生到武汉,提只提箱赴国难;妻子儿女全不顾,蹈汤赴火为抗战!老舍先生不顾家,提个小箱撵中华;满腔热血有如此,全民团结笔生花!”而老舍眼中的冯玉祥,则是“寝食不忘的是抗战,奔走呼号的是抗战”。正是这种共赴国难的决心与毅力,让老舍先生和冯玉祥将军志趣相投、惺惺相惜,成就了一段交往的佳话。

作者:重庆师范大学副研究员、重庆市抗战文史研究基地副主任

编辑:刘泳含