他力挽狂澜,实现了抗战史上最为紧张、最大规模的大转移……

作者:重庆市北碚区纪委监委

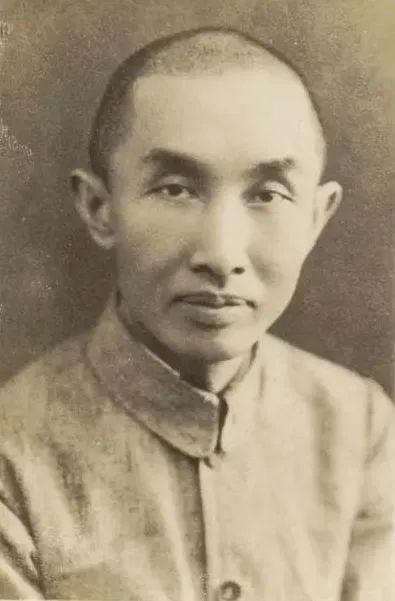

文章来源:“风正巴渝”微信公众号发布时间:2025-05-08 20:49:01卢作孚,原名卢魁先,别名卢思,近代著名爱国实业家、教育家、社会活动家、社会改革家,被誉为“中国船王”。他毕生致力于探索救国强国之路,在革命救国、教育救国、实业救国等领域作出了重要贡献和成就。毛泽东评价他是“中国近代史上万万不可忘记的人”;蒋介石称呼他“作孚兄”“民族英雄”;冯玉祥夸赞他是“最爱国的,也是最有作为的人”。

在重庆市北碚区一直流传着这样一个说法:他不是北碚人,但整个北碚都是他的。矗立在中山路两旁的法国梧桐,安静地守护着街市的繁华,是九十年前卢作孚特意从上海引进的;幽静恬适的北碚公园,近能俯瞰街景,远能眺望群山,系卢作孚当初专门为老百姓修建的平民公园;学校、医院、图书馆、博物馆、公园、运动场,北川铁路、天府煤矿、三峡染织厂……“一人营一城”,在北碚,满城都是“卢作孚”的印记。因此,卢作孚被人们尊称为“北碚之父”。

“仰止前贤家国志,躬行吾辈路途长。”为加强新时代廉洁文化建设,北碚区纪委监委将通过系列故事来呈现卢作孚的优秀品质和廉洁风范,这些故事将按照卢作孚的人生轨迹,从他的少年觉醒、青年革命、教育救国、实业救国、乡村建设等方面展开,让更多人走近卢作孚、了解卢作孚、学习卢作孚,去体会他在艰苦创业中坚守廉洁的初心,去感悟他作为一代贤达所展现出的高风亮节,进而从他身上汲取精神力量,营造崇廉拒腐的良好风尚,让他的精神在新时代继续熠熠生辉,让廉洁文化在新时代得以更好地传承与弘扬。

今天,请一起来聆听,卢作孚系列廉故事之八《统一川江航运 铸就抗战传奇》。

统一川江航运

铸就抗战传奇

1929年7月,卢作孚出任川江航务管理处处长,约定任期为半年,虽然任职时间不长,却也有效整顿了当时的航运秩序。半年期限一到,他随即卸任,带领民生公司、峡防局和北川铁路公司骨干组成的考察团赴华东、东北、华北考察。此次远行,是为开阔眼界。在国势飘摇中,卢作孚只想找到“有所作为的办法”。

整合川江航运 奠定发展根基

考察归来,卢作孚已扫清了心中的迷茫,终于明白航运的要务究竟为何。在他的眼里,川江航运的现状就是一盘散沙,若再因循守旧,恐怕用不了多久华商轮船公司便将全部出局,航运权益亦将拱手让人。

为了国家利益和民族航运业的生存,卢作孚决定以民生公司为中坚,联合长江上游的几十家中国轮船公司,“化零为整”联合起来,组成一家足以与外国轮船公司相匹敌的强大整体。而彼时的民生公司,仅有3条轮船。

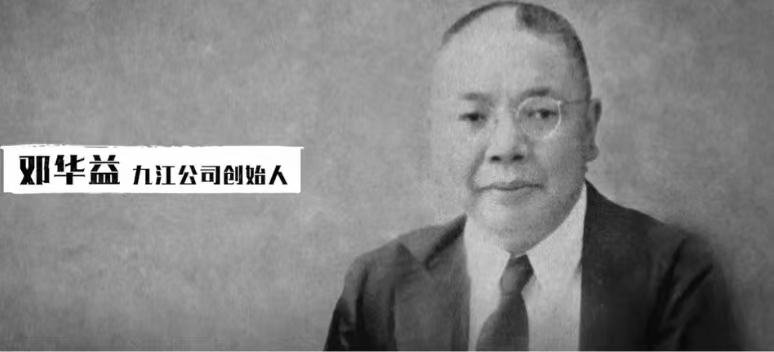

卢作孚的“化零为整”战略进展迅速。1930年10月,通过“买并”方式,福川公司率“福全”轮与民生公司合并,揭开了民生公司大规模合并川江轮船公司的序幕。1931年1月,民生公司收购了第二家公司——九江轮船公司,该公司实力雄厚,经营有方,负责人邓华益对卢作孚的雄才大略极为敬佩,才率船来归并。因邓华益同时还担任华轮联合办事处主任,管理着重庆上游7家轮船公司,在他的带动下,这7家公司先后以各种方式并入了民生公司。一年内,民生公司的船只由3条增至12条,总吨位由500吨增至1500吨,职工人数由164人增加到518人。

在“化零为整”行动中,民生公司亦充分顾及旅客利益,绝不借行业垄断攫取暴利。以渝涪线为例,以往单程票价4.8元,民生取得专营权后,票价下调至3元,其他航线票价也均维持稳定。票价不涨反降,服务水平却有质的提高,这使民生公司很快获得了民众的支持。很多旅客宁愿推迟行程,也要等着坐民生的客船。可以说,民众的支持是民生公司顺利并购的最大推动力。

1932年初,整合重庆下游的行动亦告开始,进展相当迅猛。仅半年时间民生公司就兼并或接收了5家中外公司,收进了7条船,拥有船只总数增至19条,总吨位增至7000吨,职工人数增至1071人。到1935年,民生公司共计收购华轮28条,外轮15条。至此,长江上游的数十家华轮公司全部整合在了民生旗下,民生公司真正成为了名震川江的超级“航母”。

卢作孚后来总结民生公司成长史时,曾言及整合川江航运的初衷:“扬子江上游航业问题,皆认为关系四川对外交通和未来的开发,非常重要。其垂危局面,不容坐视不救。每一个公司都感受了经济上极大的困难,不共同联合起来是不能解决的。”正如卢作孚所说,从后来的发展趋势看,川江航运的精华全部整合于民生旗下的意义极为重大,它为下一步与列强势力争夺航权,为抗战期间的战时运输,积蓄了巨大的能量。

抗击外轮竞争 捍卫民族权益

卢作孚在“统一川江”之初,便昭告同业:合并,是向列强势力争航权。这种进击的姿态,虽令外轮公司有所警觉,但起初他们并未将民生公司放在眼里。

但是,当卢作孚以超强的组织能力,在一年内完成重庆上游的航业统一,并计划向川江下游拓展时,几家外轮公司就再也坐不住了。他们联合起来,大幅降低运价,其中日清公司不仅规定宜昌至重庆段的乘客免船票,还每人倒送日本洋伞一把,一心想把民生公司挤垮。

时值九一八事变和一二八事变之后,卢作孚积极响应爱国救国号召,借航业公会之力,与重庆各民众团体联合召开了收回内河航权大会,向社会发出“中国人不搭外国船”“中国船不装外国货”的号召。

与此同时,民生公司率先取消“甲级船员只能由外国人担任”的陈规,实行“甲级船员不任用外国人,均由中国人担任”的新办法,并委派周海清(中国人在甲级船上担任船长的第一人)任船长;同时,将《义勇军进行曲》灌制成唱片,在船上循环播放;又将通行的外文提货单全部改为中文书写,船员职称也一概取消洋文名称……这一系列爱国行动,震动中外航业界,受到社会各界人士和广大民众的欢迎和支持:许多爱国人士自觉不坐外国轮船,并广泛呼吁同胞坐民生公司的轮船;爱国工商业者拒绝外轮低廉运价的引诱,不交外轮运货;船员们亦同舟共济,自愿缓领或少领薪水,誓与公司共度时艰。

一系列改革之后,卢作孚分析局面,明白在与三大外轮公司对抗方面绝不能在运价上硬拼,民生公司维系客户的唯一办法只有改善硬件设施、提高服务质量。

彼时外轮公司只重视货运,普通客舱放手包给买办,再向下层层分包,因此设备陈旧、伙食昂贵、服务态度恶劣。对此,卢作孚以提高乘客舒适度为目的,又采取了一系列有效措施,在民生公司内部发起改善服务运动,包括加快轮船改造与更新,增加船上救险设备及生活设施等,务求使旅客有耳目一新之感。为此,民生公司在船上安装了无线电台、电冰箱、蒸汽消毒柜、电风扇、收音机,增添了浴室、卫生间、阅览室、娱乐室等,为旅客提供代办电报与邮件收寄等服务。上述这些,以往在川江华轮上是从未有过的。为了给乘客营造“宾至如归”的乘船环境,民生还制定了一整套管理方案,提出“个人为事业服务,事业为社会服务”等带有浓厚社群主义色彩的口号,编印了《经理须知》《船长须知》《茶房须知》《水手须知》等规章制度手册,要求从客人上船后的接收行李、安顿铺位、饮食起居,到下船前的收拾行李、招呼力夫、送客上岸等方面,船员皆要服务周到。

在高涨的反帝爱国热潮及卢作孚“打造川江上优质的运输”策略面前,外轮的种种竞争手段均未得逞。1934年,民生公司收购“永年”“永丰”两船,但原业主所悬意大利旗期限未满,卢作孚概不通融,亲自交涉,宁愿付清未完期限的挂旗费也要提前解除挂旗合约,同时立即解雇意籍船长。1935年,美商捷江公司倒闭。卢作孚意识到,如果捷江公司的资产被其他外轮公司收购,将极大增强对手的实力,故毫不犹豫购进。民生公司收购外资或有外资背景的轮船,均遵循一个原则:一律以现金收购,不折成股本入股,以拒绝外资进入民生,保持民族企业性质。成功收购捷江,使民生公司在与外轮公司的较量中获得了决定性的胜利。

至抗战前,民生公司在川江的总吨位已超过了外轮公司的吨位总和,在载重量上也已接近外轮的总和。此时,民生公司在实力上、声望上已全面压倒外轮公司,民族资本与外国资本在川江上的对决,已然实现强弱易位……

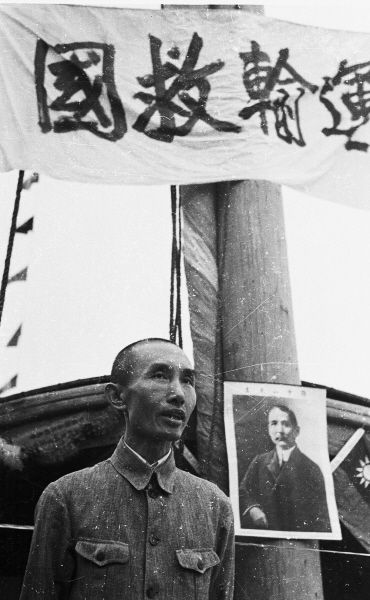

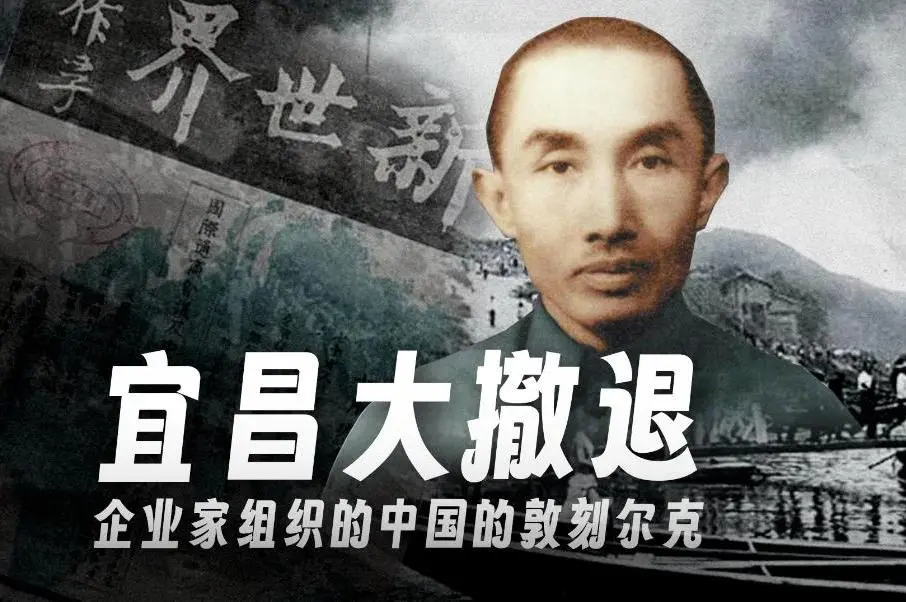

组织宜昌大撤退 书写抗战传奇

抗战爆发之初,国民政府宣布迁都重庆,并确定四川为战时大后方,于是,华北、华东、华中等地的机关、学校、工厂企业纷纷向四川特别是重庆搬迁。大批人员、物资的撤退成了战时交通运输的最大问题。据不完全统计,仅积存宜昌的兵工器材、航空工业器材和其他工业器材,就有9万多吨,人员还有3万多。而此时,张自忠部33集团军在汉水一线阻敌,尚有几十万拟出川的军队与装备,亟待通过长江航线运至前线增援。

更糟糕的是,符合三峡航道特点的船只,仅有24条,其中民生公司22条,另有2条外商轮船。如按照船只运力来算,将全部人员物资全部运到重庆需要一年的时间。然而当前形势刻不容缓,日军飞机日夜不停地飞临宜昌实施轰炸,而40天后长江上游就要进入长达4个多月的漫长枯水期,所有滞留人员和物资必须得赶在40天内运完。国之安危,可谓系于一发!

1938年10月23日,卢作孚以疏散运输总负责人的身份亲赴宜昌运输一线。面对人心惶惶、秩序荡然无存的局面,卢作孚并无任何退缩。他将情况全面了解清楚后,无视任何权贵的要求,拒绝他们的请托贿赂,坚决一视同仁地组织安排抢运。在召开公司紧急会议后,他又废寝忘食地工作,希望能够策划出一份紧急运输方案。次日一早,一套完整的方案已然成型。卢作孚力挽狂澜的法宝就是“短途运输”——重型机件不必直运重庆,只需先运至奉节、巫山、巴东暂存,日后再转运重庆。如此一来,原计划一年才能运完的物资,不出四个月即可运完。这样的解决方案牢牢抓住了问题的关键:三峡地势险峻,易守难攻,日军很难攻入三峡,故人员、物资只须撤离宜昌,一旦进入峡江即可保全。至于峡江之内的转运,则可留待将来从容进行。听完卢作孚的讲解,在场的众人茅塞顿开。卢作孚进而将40天抢运计划通告各托运单位,即:将民生公司的22艘运输船火速调至宜昌,开辟奉、巫、巴短途航线,同时征用上千条民用船只,用于配合运载轻型货物。

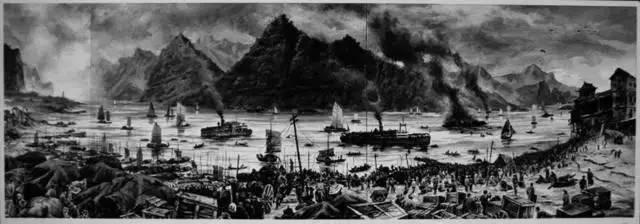

从这天起,奇迹果然出现了!在宜昌两岸的码头上,井然的秩序代替了各种混乱。各单位的人员都在忙着清理物资,配套装箱。不久,第一批24艘装满物资和人员的轮船就驶离了宜昌港。

对那段时间的情形,卢作孚后来有着极为生动的回忆:每晨宜昌总得开出五只、六只、七只轮船,下午总得有几只轮船回来,当轮船刚要抵达码头的时候,舱口盖子早已揭开,窗门早已拉开,起重机的长臂,早已举起,两岸的器材,早已装在驳船上,拖头已靠近驳船。轮船刚抛了锚,驳船即已被拖到轮船边,开始紧张地装货了。两岸照耀着下货的灯光,船上照着装货的灯光,彻夜映在江上。岸上每数人或数十人一队,抬着沉重的机器,不断地歌唱,拖头往来的汽笛,不断地鸣叫,轮船上起重机的牙齿不断地呼号,配合成了一支极其悲壮的交响曲,写出了中国人动员起来反抗敌人的力量。

最终,在40天内,拥塞在宜昌的难民和绝大部分物资被抢运出了宜昌。不仅如此,卢作孚指挥下的运输线在整个抗战中更是立下了丰功伟绩:向前线输送了270多万抗日将士和无数武器装备,向大后方运送了150多万难民和数十万吨物资。大批器材抢运入川后,新的工业基地在四川迅速建立,生产出大批武器与物资,为抗战提供了强大的物质保障,为国家保住了军事与民用工业的命脉。从宜昌撤退出来的难民中,有大批教师、学生、工程师、医生、文艺家、公务员等,他们后来成为了大后方建设的有生力量。

今天,位于宜昌大撤退纪念园的主体雕塑上刻有这样一段纪念铭文:“发生在中国人民抗日战争中的宜昌大撤退,是一部民族救亡的悲壮史诗和英雄乐章……民族实业家、民生公司总经理卢作孚临危受命交通部次长兼疏运总指挥,以超凡勇智,赴宜督导……将民族工业精华近10万吨物资设备,3万人员如期成功转移,演绎了中国大内迁最壮观的一幕。”

让人感动的是,在国家民族危难之时,卢作孚和民生航运公司始终以国家利益、民族利益为重,宁肯公司吃亏,也绝不发国难财。如在宜昌大撤退中,船少而人多货多。应该说,这正是轮船公司哄抬运价、大发横财的好时机。但卢作孚丝毫不为所动,坚持原价收取运费。当时参与宜昌大撤退的那两艘外国轮船“由于中立关系,他们只运商品,不运一切有关抗战的东西”,而且每吨运费高达三百元到四百元;而民生公司的运费却不变,“兵工器材只收三十到三十七元,其他公物只收四十余元,民间器材只收六十余元到八十余元”。更让人钦佩的是,对于身无分文的难民、难童,甚至学校的师生,民生公司决定不收一分钱,免费运送。如复旦大学、金陵大学1000多名师生及大量图书设备和实验仪器都是免费从宜昌运往大后方的。

由于民生航运公司在抗战中伤亡近200人,被炸沉炸伤轮船近百艘,又低价甚至免费运送学生、难童、军人,以致公司严重亏损。1942年4月8日,在民生公司举行的股东大会上,作为公司总经理的卢作孚深感对不起公司的股东和全体职工,竟大哭起来。在场的著名教育家黄炎培拍案而起,当场挥毫泼墨:“公司亏本对不起股东,对不起职工,为抗战而亏本,公司对得起国家,即股东对得起国家。没有国家,哪有公司,中华复兴之日,就是公司复兴之日!”

卢作孚在这场惊心动魄的大撤退中,指挥得当,居功至伟,堪称民族英雄。漫长的岁月过去了,历史并没有忘记他。2015年9月,卢作孚的亲属们因先辈的抗战功勋,同时荣获3枚“中国人民抗日战争胜利70周年纪念章”。卢作孚的名字,因其在抗战中的显著功绩,如今已成为人们心中的一座丰碑……

编辑:胡梦元