让“博物馆热”少点虚热

作者:郑钰潇

文章来源:“重庆瞭望”微信公众号发布时间:2025-05-18 08:01:11博物馆到底有多“热”?

哪怕你对它没有特别深入的了解,相信你也一定在短视频里刷到过文物表情包,在热搜上围观过热门展览大排长龙的画面。这股热潮背后,是五千多年中华文明史正以年轻姿态破壁出圈。

5月18日是第49个国际博物馆日,今年的主题是“快速变化社会中的博物馆未来”。时代向前发展,“博物馆热”背后也离不开冷思考:打卡式参观怎样升级为沉浸式体验?流量热潮能否沉淀为文化认同?

“热起来”是开始,“沉下去”才是关键。如何戒除虚火、苦练内功,让博物馆的展柜不再只是拍照的背景板,让文物故事能真正走进人们的认知与情感里,需要整个社会共同作答。

1

为了一个展,奔赴一座城,参观一个馆——如今,越来越多的人选择走进博物馆。

从《清明上河图》《千里江山图》等古代名画引发的“故宫跑”盛况,到上海博物馆凭古埃及展,累计带动城市消费超百亿元……近年来,“博物馆热”持续升温,折射出公众文化自信的觉醒,以及对高品质文化产品的渴求。

不过,参观热潮与乱象频发并存,也暴露出文化供给与时代需求之间的深层次矛盾。

博物馆热了,观众体验感为啥常缺位?原本是为了保证文物安全和观众参观体验的预约制,如今却成为横亘在不少观众面前的一道数字鸿沟,“约不上号”“抢不到票”常有发生。本应是文化殿堂的展厅,说明牌上却屡屡出现一些低级的文字、史实错误,在舆论场上引发热议。

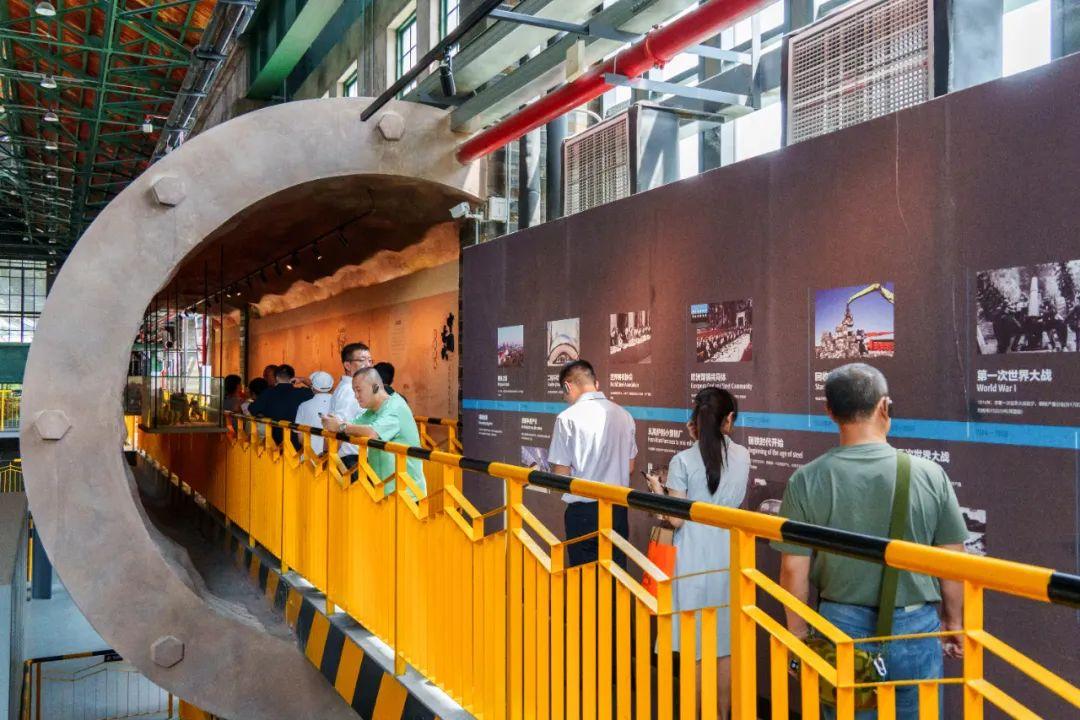

更令人忧心的是,部分场馆披着“创新”的外衣,让文化底蕴让位于网红逻辑,把文化传播异化为流量狂欢。比如,片面注重设置拍照打卡点,滥用数字化手段堆砌炫技场景,让文物本体沦为广告位,博物馆的体验感、历史的厚重感在喧嚣中逐渐模糊。

市场火了,商业化行为为啥总越界?一些“技术黄牛”利用科技手段,非法抢占并倒卖热门博物馆的门票,扰乱公共文化服务秩序。一些社会讲解员专业水平参差不齐,热衷传播野史秘闻(如将考古与盗墓混为一谈),编造低俗内容误导观众。

让不少家长头疼的,还有那些变味的研学游。某些研学机构以教育之名,行旅游之实,给孩子发顶草帽就称“考古体验”,在展厅里走马观花拍张合照就算“文化熏陶”。项目收费动辄数百上千元,实际效果却要打一个大大的问号。

观众多了,文化认知与个人素质为啥“掉线”?一些观众过度追求赶场式拍照、集邮式盖章,忽视了文化内涵。更有一些网红直播、商业拍摄,把博物馆变为私家秀场,长时间在展柜前赖着不走,挤占公共空间,破坏观展氛围。

除此之外,某些不文明现象也时有发生。部分观众触摸展品,大声喧哗,甚至破坏文物。一些对光线敏感的文物展柜前,闪光灯此起彼伏;明明拉起了警戒线,仍有人不顾劝阻肆意跨越……这些让人糟心的现象无一不在叩问:究竟是在观赏文明,还是在消耗文明?

2

平心而论,让更多的人走进博物馆,本身是一件好事。

或许有人会问:走进了却看不懂,参观博物馆能有什么收获?但正如露水浸润土壤需要时间,文化滋养亦非一蹴而就。当越来越多的人愿意推开博物馆的大门,哪怕只是短暂驻足,那些凝固在时空中的故事、艺术与思想,终将在未来某个不经意的时刻,化作照亮人生的一束光。

也应该明白,没有边界的“热爱”是破坏,缺乏敬畏的“打卡”是亵渎。要让“博物馆热”健康、可持续地“热”下去,也需在服务提质、制度约束等多个方面持续发力。

少些虚热,博物馆要多些“文火慢炖”的定力。博物馆拥抱流量是时代之幸,但热度需要温度,更需要深度。服务提质要落在“人”的体验上,既要完善预约流程,适度增加公益讲解频次,让观众“进得来”更“听得懂”;也要严控商业侵蚀,规范研学机构资质审核,持续优化博物馆讲解服务,让文物故事“活”而不“乱”。

当博物馆坚持“文化守护者”的定位,用“文火”慢慢熬制文化“靓汤”,而非用“猛火”快炒流量话题,这股热潮才能褪去浮躁,沉淀下真正的文化价值。

少些喧嚣,市场当远离短期逐利的诱惑。文旅消费的井喷期,恰恰也是行业规范的窗口期。一方面,应及时建立有效的制度约束机制。对“黄牛”猖獗、违规讲解、商业拍摄等行为划定红线,对破坏规则的机构和个人形成震慑,让监管长出“牙齿”,让制度成为守护文化尊严的刚性屏障。

另一方面,与博物馆相关的讲解、文创、研学等行业,也应自觉建立起正确的价值坐标。市场参与者应当清醒认识到:文化价值的深度挖掘才是可持续发展的核心竞争力,短期流量的粗暴收割不可能长久,敬畏文化的商业才有持续生命力。

少些浮躁,观众应坚持沉心细品的长期主义。每个走进博物馆的人,都应当建立起这样一种认知:真正的博物馆之旅,应是跨越时空的对话,而非到此一游的签到;应是精神世界的充盈,而非社交资本的炫耀。

不妨放下“打卡焦虑”,用深度参观开启一场与古人的精神对话;与其凑热闹式地追逐一些自己并不感兴趣的展览,不如精心参与一场文物修复体验课……那些文明的力量,终将在无数个静下心来与历史对话的瞬间,在心灵深处泛起回响。

或许,“博物馆热”终将回归平静。热度的“降温”并非意味着终结,而是文化回归日常的开始。就像春日的百花会凋零,但赏花人带走的风雅意趣,早已在心底酿成了经年的诗意。

编辑:胡梦元