探访马克思故居——从特里尔到布鲁塞尔

作者:北岸

文章来源:七一客户端发布时间:2025-07-15 09:08:14

作家名片:北岸,本名韩弘,中国作家协会会员,作品在《今日辽宁》《陆军文艺》《中华辞赋》《辽沈晚报》等刊物发表,主编多卷本《辽中文学》,散文集《梦里古渡》获第四届辽宁散文创作“丰收杯”一等奖。

春风裹挟着摩泽尔河的水汽,掠过特里尔布吕肯街10号巴洛克风格的门楣。当我的手指触碰到黄铜门环时,某种跨越时空的震颤沿着神经末梢漫向全身——这枚曾迎接过卡尔·马克思的门环,此刻正将两个世纪的重量沉甸甸地压在我这个现代人的掌心。

来到德国特里尔,深为这座拥有2000多年历史的古城所震撼。如果说建于公元2世纪的“大黑门”(尼格拉城门)是纪念古罗马的丰碑,那么,1818年5月5日,马克思的诞生则为这座城市竖起崭新的历史与思想坐标。

站在“大黑门”的阴影中,指尖触碰到的不只冰冷的砂岩,还有层层叠叠的文明年轮——罗马军团的铁蹄、拿破仑军队的马蹄声……黑色巨石构筑的时空隧道,让每个来访者都感受到历史长河中的尘埃之渺小,却又在触碰它的瞬间,与永恒产生了短暂的交集。

穿过马克思故居的大门,则是走进了另一条更隐秘的时空隧道——这里堆叠的不是石块的年轮,而是思想的等高线。

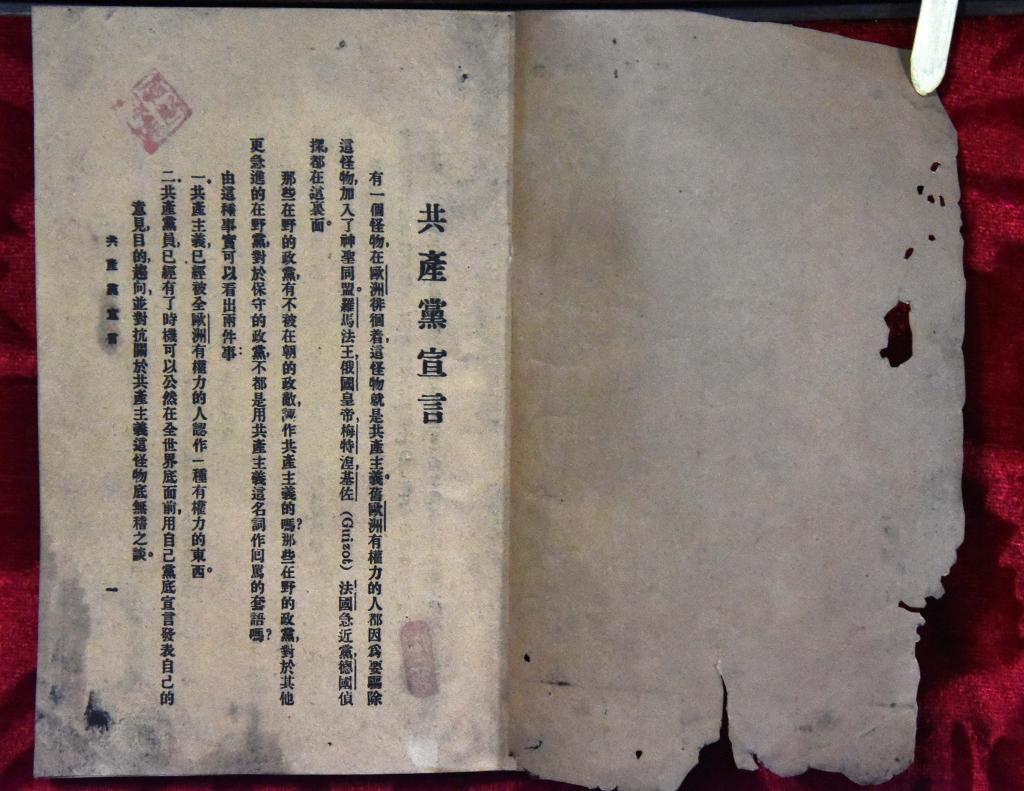

青灰色台阶上的门,仍能叩响1818年的春天。指尖掠过二楼育婴室的木质窗棂,仿佛还能听到婴儿的啼哭声。展柜里泛黄的手稿上,批判普鲁士政府的墨迹如初。在楼梯转角处,透过马克思青铜雕塑的眼眶,我窥见原子与星辰在颅骨中碰撞,恰似唯物辩证法撕开蒙昧宇宙的裂痕。复原的地下室印刷工坊里,1848年版《共产党宣言》的铅字在3D打印机中重生,油墨与二进制代码仿佛在玻璃管道里汇聚成新的思想河流。

这座灰白色的巴洛克风格三层建筑建于1727年,淡黄色墙面与棕色门窗勾勒出德国莱茵地区的传统建筑风貌。当年马克思的父亲把这里租下作为处理律师事务的办公室,如今它已成为特里尔新的城市地标。马克思1岁半前在这座房子里度过,随后,他的家庭迁入“大黑门”附近的居所。

在特里尔,马克思度过了童年和少年时光。1835年,17岁的马克思中学毕业后考入波恩大学,后又转入柏林大学,1841年获得哲学博士学位,1847年与恩格斯一起帮助正义者同盟改组为共产主义者同盟,建立世界上第一个国际性的无产阶级政党。

从《1844年经济学哲学手稿》《关于费尔巴哈的提纲》《共产党宣言》到《资本论》,马克思的思想轨迹犹如一间动态的思想实验室,始终以“改变世界”为轴心,在哲学批判、经济分析、革命实践中不断自我扬弃。从特里尔到巴黎,从布鲁塞尔到伦敦,这条轨迹塑造了现代社会科学的基本范式,持续叩问着人类命运。

特里尔时期的马克思虽未形成系统理论,但已具备思想家的核心特质,在古典人文主义熏陶中形成对人类尊严的执着,在现实的撕裂中磨砺出批判的锋芒,在地缘文化碰撞中拓展出超越民族性的视野。这座古城赋予他的不是现成答案,而是一把永远刺向现实矛盾的哲学匕首。

在故居留言簿上,我以“一个中国游客”的名义,写下发自心底的感慨:“您书桌上的台灯,照亮了人类前行的道路!”

在此次访欧第五日,大巴从荷兰鹿特丹启程,前往比利时首都布鲁塞尔。布鲁塞尔大广场是我们在比利时的第一站。

晨曦中的大广场,稍显寒冷。天鹅咖啡馆的青铜门环泛着幽光,将我的倒影与1848年某个清晨重叠。门楣上的天鹅雕像振翅欲飞,恰似某种永恒的隐喻——当两位德国青年在此伏案疾书时,他们笔尖流淌的又何尝不是冲破旧世界的宣言?

1845年,法国政府迫于普鲁士政府的压力,以“煽动革命”为由将马克思驱逐。马克思携妻子燕妮从巴黎迁居比利时布鲁塞尔。恩格斯一路追随来到这里,两人在天鹅咖啡馆起草了《共产党宣言》。直至1848年3月被比利时当局逮捕并驱逐,马克思流亡布鲁塞尔约3年时间。

布鲁塞尔被誉为“欧洲心脏”,布鲁塞尔大广场不仅是建筑艺术的集大成者,更是欧洲历史变迁的重要见证者,无疑已成为一种精神象征——雨果的人道主义呐喊、马克思的政治觉醒,市民自治的传统、国际合作的实践,这座广场始终是历史与现代、本土与全球对话的重要平台,花岗岩地面上马车辙痕与游客足迹层层叠印,每一道纹路都诉说着人类文明的可能性。雨果1837年首次造访这里,曾称赞布鲁塞尔市政府周围的广场是一个奇迹。

晨雾还在徘徊,市政厅百米高的尖塔已刺破淡青色天幕,哥特式飞扶壁的阴影斜斜切开广场,拆卸木窗板扬起的灰尘,惊醒了蜷缩在查理五世雕像基座上的鸽群。这些灰白色的幽灵,掠过布鲁塞尔城市博物馆的玻璃穹顶与古建筑上刻着各商会铭文的铜牌,又俯冲向刚支起遮阳篷的鲜花摊位。卖郁金香的弗拉芒老妇,挥动喷壶驱赶偷啄花瓣的鸽子,水雾中竟幻出一道微弱的彩虹。

市政厅的钟声敲响九下,阳光之中,我刚好走进天鹅咖啡馆。木纹斑驳的橡木桌面上,咖啡渍与墨迹早已融为一体,指尖抚过桌面沟壑,仿佛触到时光褶皱。

据说恩格斯总爱坐在东南角的窗边,让阳光斜斜地照亮鹅毛笔尖,而马克思则习惯在烛火摇曳的子夜踱步,木质地板至今回响着某种焦灼的足音。那些惊雷般的句子在此诞生:“一个幽灵,共产主义的幽灵,在欧洲游荡。”

阳光落在我的咖啡杯沿,邻座游客的细语与杯碟轻碰声交织。两位思想者当年透过哥特式花窗望见的,是石板路上赤脚奔跑的报童,是工厂烟囱喷出的黑云,是蒙马特高地上渐次亮起的街灯。而此刻,满脸喜悦的人们簇拥着一对新人步入教堂,两位街头艺人卖力合奏肖邦的乐曲,更多的人则举着手机不停拍照。咖啡馆门楣上的天鹅雕像,也在阳光下清晰起来。

我突然明白,宣言从来不是凝固的条文,而是永动的罗盘。当数字资本重构剥削形态,共产主义仍是未竟的理想,那只振翅欲飞的天鹅,始终等待着在未来的时空里续写飞翔轨迹。

1847年12月至1848年1月,马克思和恩格斯历时一个多月,写成了《共产党宣言》。《共产党宣言》吸收了《共产主义原理》的基本思想,采用内容连贯、逻辑严谨的论述方式,而非陈旧的教义问答形式。1848年2月底,《共产党宣言》第一个德文单行本在伦敦出版。

72年后,在浙江义乌的一间柴屋里,29岁的陈望道用浓墨汁,在漏风的木板上翻译出“全世界无产者联合起来”的中文韵律。1920年,油墨未干的册子从上海弄堂流向湖南长沙,润泽了毛泽东等人的精神原野。这种思想迁徙的壮丽,在首版中文全译本《共产党宣言》上可见端倪——历经战火的书页间,仍能触摸到刘世厚等老党员用生命守护信仰的温度。

从石库门到天安门,思想的种子在黄土地里迸发出惊人伟力。思想力量穿越时空,中国共产党人将马克思主义的普遍真理与中国革命的具体实践相结合,创造出农村包围城市、统一战线等东方智慧。在延安窑洞的油灯下,《实践论》《矛盾论》重新诠释了认识论。理论与实践的交响,使马克思主义成为解决“挨打”“挨饿”“挨骂”三大问题的行动指南。

马克思主义中国化是与时俱进的认识与实践的循环。从《共产党宣言》最早汉译本在浙江柴屋诞生,到新时代构建人类命运共同体理念和“三大全球倡议”,马克思主义始终在与中国的互动中焕发新的生机。这种再评价不仅需要回望历史,还需面向未来:当数字技术重构生产关系、全球化遭遇逆流,中国实践将继续为马克思主义的真理性和开放性提供最鲜活的注脚。正如马克思所言,“哲学家们只是用不同的方式解释世界,而问题在于改变世界”。中国百年变革正是这句箴言最磅礴的实践史诗。

当我走下咖啡馆木质楼梯时,先哲的思想跫音正穿过我的大脑,叩响未来。

编辑:刘泳含