推动红岩精神融入新时代大学生爱国主义教育

作者:崔莉群 张 华 张德阳

文章来源:七一客户端发布时间:2025-07-25 08:58:51

“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”是教育的根本问题,也是建设教育强国的核心课题。习近平总书记强调,要用好红色资源,传承好红色基因,把红色江山世世代代传下去。党的二十大报告提出,弘扬以伟大建党精神为源头的中国共产党人精神谱系,用好红色资源,深入开展社会主义核心价值观宣传教育,深化爱国主义、集体主义、社会主义教育,着力培养担当民族复兴大任的时代新人。

重庆作为红岩精神的发源地,理应用好用活先天优势、比较优势,发挥红岩精神的育人功能,推动红岩精神融入新时代大学生爱国主义教育,以史启智,以情润心,以行导引,助力青年学子成长为堪当民族复兴重任的栋梁之材。

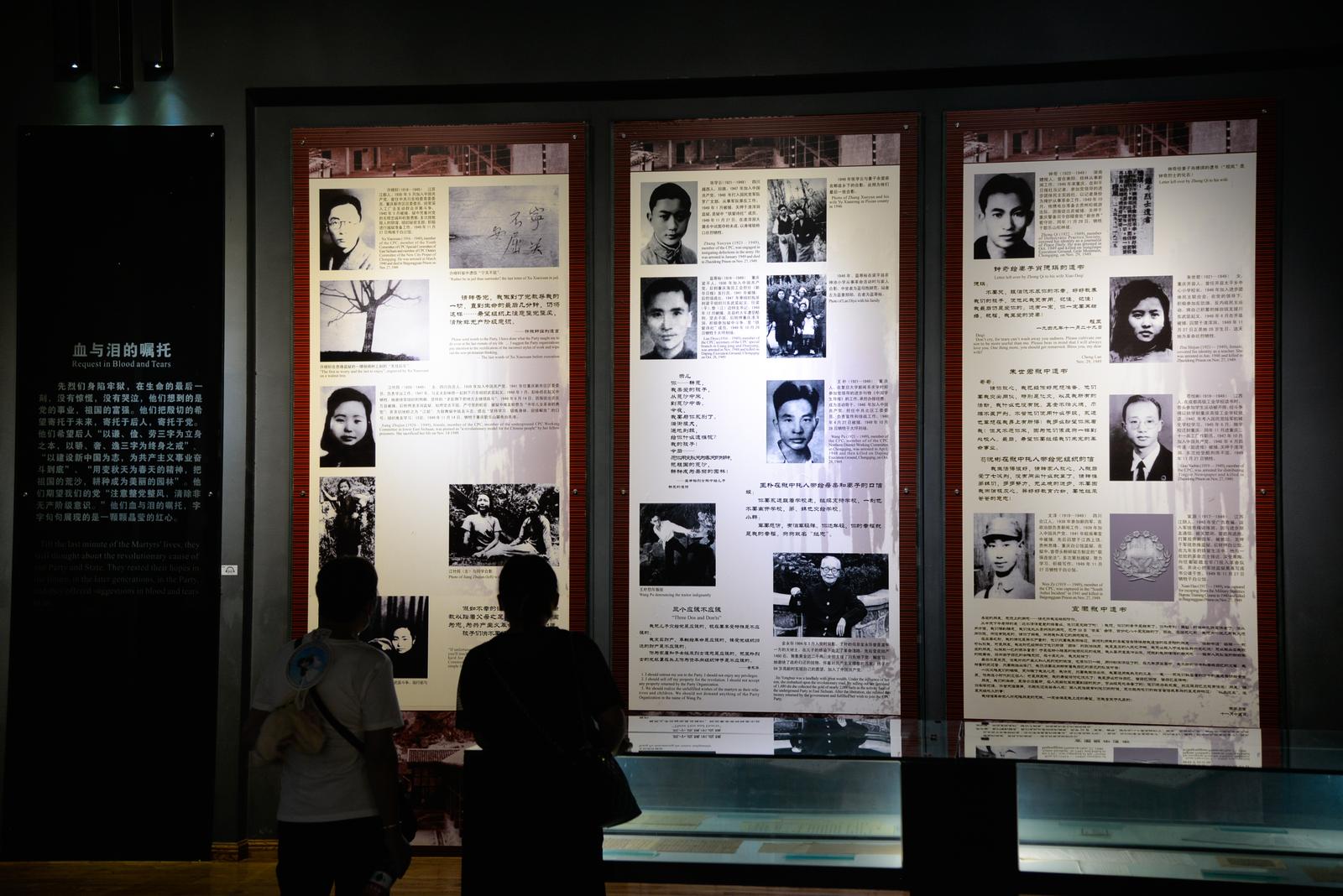

丰富大学生爱国之知。历史是最好的教科书,也是最好的清醒剂。只有深入认知自己所爱的祖国,爱国之情才有坚实的基础。红岩精神的孕育过程,正是我们开展中华民族和中国历史教育的重要内容。红岩精神承载着共产党人的初心和使命,红岩英雄“为共产主义革命事业奋斗到底”的战斗事迹,是教育引导大学生深刻认识为什么历史和人民选择了中国共产党的难得教材。红岩精神源于中国共产党人对中华优秀传统文化的继承和发扬,董必武为六角钱检讨、何雪松舍身堵枪口……这些案例无不折射出红岩英雄“天下兴亡,匹夫有责”的报国情怀,“忧国忘家,捐躯济难”的家国本位观,鲜活诠释中华优秀传统文化和中华民族精神。红岩精神是在民族复兴的伟大征程中孕育形成的。生死考验面前,一位位红岩英雄为了中华民族和中国人民的美好未来不变节、不叛党、不负人民,他们的故事是帮助大学生深刻理解“对党忠诚、不负人民”的信仰、“与人民同甘苦共患难”的决心、“革命理想高于天”的力量的生动现实案例。

涵养大学生爱国之情。爱国主义是中华儿女最自然、最朴素的情感。在新时代,针对大学生开展爱国主义教育,涵养爱国情感,就是要让大学生置身于充满爱国之情的人文环境中,潜移默化地唤起捍卫国家尊严,为国家繁荣昌盛而努力的情感。在红岩村为他们讲述中共中央南方局共产党人是如何在时局动荡中始终以国家民族利益为重,以相忍为国的智慧为人民奔走,是如何以安危与共、风雨同舟的姿态,抛开不同政见主张,“从国民党爱国民主派到地方实力派,从中右观点的中间党派到中左立场的进步党派,从知识文化界到爱国实业界,无不本着坚定的立场,以谦诚的态度,去广泛团结之”,用这些故事让他们领悟到:爱国强国,需理性、需团结合作。带领大学生参观渣滓洞等地,让他们身临其境,感受红岩革命者身处的政治环境之复杂、生存环境之艰难,感受红岩英雄如何在灯红酒绿的环境中坚守本心,如何在威逼利诱和迫害的形势下铭记使命,从而引导他们在面对纷繁复杂的国际局势时理性爱国——要客观看待各国关系,坚持求同存异,深化交流合作,拓展共同利益,科学管控危机;要永远将国家利益置于最高地位,绝不因个人利益而罔顾国家利益与国家尊严。

激励大学生爱国之行。真爱国者,必以行动书写忠诚。红岩革命志士的报国壮举,正是激励新时代大学生将爱国热忱外化为自觉行动的磅礴力量。其一,激励大学生以行动维护民族团结。从全面抗日战争时期,以周恩来同志为代表的中共中央南方局在发展和壮大抗日民族统一战线的斗争中培育和形成了红岩精神,到解放战争初期,毛泽东同志率领的中共代表团在重庆谈判斗争中丰富和发展了红岩精神,民族团结始终是红岩精神的核心要义。作为国家未来的栋梁,大学生肩负促进团结、维护和谐的重任,应从红岩事迹中汲取民族团结的智慧与力量,为强国建设、民族复兴伟业贡献青春。其二,激励青年矢志奋斗担当。被关押在渣滓洞、白公馆的300多位革命志士,即使身陷囹圄,也始终未放弃斗争,他们以高昂的革命意志彰显了对党的无限忠诚和对革命事业的高度负责,他们把在残酷斗争中凝结的“狱中八条”,作为生命绝唱献给党,淋漓尽致地展现了共产党人宁死不屈的崇高品格与艰苦卓绝的斗争意志。这些震撼心灵的故事,将激励大学生更珍惜当下和平稳定的成长环境,更努力钻研学业、增长才干,用无悔青春创造出无愧于党和人民的业绩。

“人无精神则不立,国无精神则不强。精神是一个民族赖以长久生存的灵魂,唯有精神上达到一定的高度,这个民族才能在历史的洪流中屹立不倒、奋勇向前。”爱国主义教育贵在润物无声,须久久为功,重庆高校当因地制宜有效运用红岩故事等宝贵资源,将其作为生动的思政教育素材,从优化教学内容、教学方式等多方面努力,如将红岩精神纳入新生入学必修课,系统设置红岩精神专题党课,举办红岩精神报告会、“红岩读书班”、主题征文比赛、故事展演、专题朗诵等,深入挖掘红岩故事中的育人元素,让红岩精神与时代课题、现实挑战紧密联结,全面融入学校思政课教学,为培养担当民族复兴大任的时代新人熔铸强大的精神支柱。

作者单位分别为重庆电子科技职业大学马克思主义学院、重庆邮电大学、重庆红岩革命历史文化中心。本文系重庆市教育科学“十四五”规划2022年度一般课题(K22YG206152)成果、重庆市社会科学规划项目(2023NDQN02)成果

编辑:龙宣辰