万物生长——一个行业的社会生长力

作者:刘泳含

文章来源:七一客户端发布时间:2025-07-26 10:45:47城市是一本书,而重庆是封面最亮眼的书:长江、嘉陵江交汇成“鸳鸯锅”,洪崖洞灯光在江上碎成星火,轨道交通2号线列车穿楼而过;城市是一本书,而重庆是内容最立体的书:往上爬几十层还在一楼,走错一个匝道就是重庆“一日游”,拐进巷子里用导航也犯愁。

7月25日,第33届全国图书交易博览会在重庆启幕,全国共同翻开重庆这本书,品味字里行间的山城故事。这是时隔18年,我国新闻出版行业最具规模和影响力的盛会再次花落重庆。

书香重庆,阅读之美。就在人头攒动的书博会会场之外,山城大街小巷中的一些隐秘去处也向“喜阅”者敞开门扉,它们费力、难走,却让灵魂在喧嚣中找到支点、记忆在变迁中得以安放。

它们是一家家个体书店。

小书店,大山城。或许,下个巷子里,下个转角处,就会遇到那家店、那个人、那本书,也从一家家小小的书店,读懂这座大大的山城。

快与慢:不确定中的小确定

7月5日,成渝高铁上,海行捧书而读,窗外风景一闪而过。十几年前去成都,海行坐的是公交车,如今抬起头,座舱内电子屏幕上显示着350km/h。品完这本书要3天,3天够这列列车横跨中国2个来回有余。

超大城市重庆,生活节奏快。海行曾在银行任职,总想加快脚步,却总是抓不住时间。某天她想慢下来,便辞了职。

海行在网上刷到一家风格新潮的旧书店,这在她心里埋下一颗种子。她将旧书挂到网上售卖,竟颇受欢迎。读完《减压脑科学》后,她组织了多场线上读书会,效果也不错。

感受到人们对阅读的渴求,她决心让种子发芽,2023年,小悟循环书店在南岸区诞生。推门而入,沉静气场让人放缓脚步,书籍封面上贴着便签,写有推介词或悬念语,珍贵旧版书独占一席。

“很多客人来,会揣来两本书,”海行说,“用来换走店里的书。”这是店名意义所在:以“循环”对抗“快消”。

速度压缩了时空,海行很快抵达了成都。但速度也拉长了未知:昨天有效的,明天就可能失效。快,还意味着不确定。

陈帆的人生充满不确定性:大学学英语,工作做广告,如今开书店。广告工作时常加班,某天深夜两点,她双手离开键盘,揉了揉眼,许下心愿:30岁那年要开一家书店。

明天总是不确定的,梦想实现时她已34岁。2023年,不一定宇宙书店在渝北区营业,主营杂志书,许多书以平面印刷工艺呈现立体视觉效果,设计新奇内容丰富。

表达欲与创意感,吸引创作者在此聚集,他们展示诗集、绘本等作品,也让不一定宇宙在杂志书赛道上站稳,杂志上新,定有老顾客赶来购买。

为何叫“不一定”?“想做的不一定做得出来,明天不一定有进展。”陈帆说,人生充满不确定性,就像她在旅游时会偶遇志同道合的朋友,碰撞出不少想法,但最终也没有实施。陈帆笑了,“干脆把书店名字改为不一定。”

明天不确定,沉浸当下的每一天却确定,所以,赶路累了,就找个书的憩园缓缓,总有一家适合你——重庆全市已建村(社区)书屋11000多个、图书馆分馆1800多个,实现乡镇(街道)100%覆盖;建有“24小时城市书房”“文化驿站”等140多家,每万人拥有公共文化设施面积746平方米。

轻与重:“特色”书房往事并不如烟

书本轻,不过几百克;书本重,知识却难以衡量。生活也很重,个体书店微薄收入能否承担这份重量?

2024年,重庆实体书店数量位列全国前五。本届书博会特设9个特色展览(区),在“书驿栖光——特色书店展”中,全国20余家特色书店亮相。

开一家特色书店,是书香重庆里许多重庆人的梦想,但现实具体、经营不易。

南岸区途山悦书房堆满重庆统一战线、抗日战争文史与区县方志等书籍。店主妙青洒脱随性,时常拜托客人帮忙看店。

不同于“书店”“书屋”,途山悦叫“书房”。“希望客人像回到自家书房一样轻松。”妙青说,“途山悦”寓意“跨过征途,翻越高山,遇见喜悦”。

“喜悦”,是上万册重庆文史大部头,“读懂重庆,要先了解它的过去”;“高山”,曾意味着经营压力。妙青主营书籍难以走量,为维持典雅韵味也不卖畅销书,这意味着她要付出更多努力,但如今的途山悦,一天四五位客人买一杯19元咖啡都能收支平衡。

“‘为爱发电’也有现实考量。”选址很重要,途山悦紧邻重庆社会主义学院,教师学者带动了大部分销量。统战相关书籍也形成差异化定位,吸引许多民主党派人士。

“理想也当正经生意正规做。”妙青以公司名义经营,早就将“途山悦”手写字注册了商标,用于明信片等文创产品上,防止抄袭。

“一点一滴都是成本。”途山悦也依赖饮品最低消费这部分收入,不过许多制作原料如薄荷等,都是她在店门口种的。水电布线也门清,故障自己修,进货一人扛。

“接下来会在提高客单价上下功夫。”妙青说,比如考取相关资格后,提供心理咨询服务。

途山悦书房有清静与轻松,军哥书屋则有热闹与青春。

军哥书屋在九龙坡区一处防空洞里,有上万册重庆文史书籍与数千张老地图,九成客人竟都是年轻人。

2020年,一位演员回家乡重庆拍宣传片,造访了军哥书屋,带动这里名气再升。店主苟军抓住机遇,推出书签、印章等文创产品迎合年轻人喜好,让很多重庆往事走进更年轻的心扉。

“早年重庆城,上半城下半城,到处都是人,下半城9个开门,故事多得很……”6月22日,说书人王柱在书屋门前讲起重庆故事,小孩们听得津津有味。

2022年起,苟军请王柱每周来讲重庆故事评书。一位历史系的朋友每月也来讲重庆历史,最近讲红岩故事。

书屋收藏着老物件,搪瓷杯、老电话等。暑假期间,许多小学生来“探访重庆老物件”,发现一种就在卡纸上做记录。

耳濡目染中,孩子们开始真正了解这座城。2024年,重庆中小学生综合课外阅读率94.06%,城镇中小学生人均购纸质课外书7.24本,农村中小学生人均购纸质课外书6.02本。

旧与新:重庆人的书香情结

“重庆近代三部曲”终章之作《曾家岩》发布,《神女》《费孝通选集》等渝版重磅新书亮相……本届书博会推出数千种重点新书,山城出版业行稳致远,去年出版图书5475种,印刷业总产值196.92亿元、增长8.6%,出版物销售56.55亿元、增长4.6%。

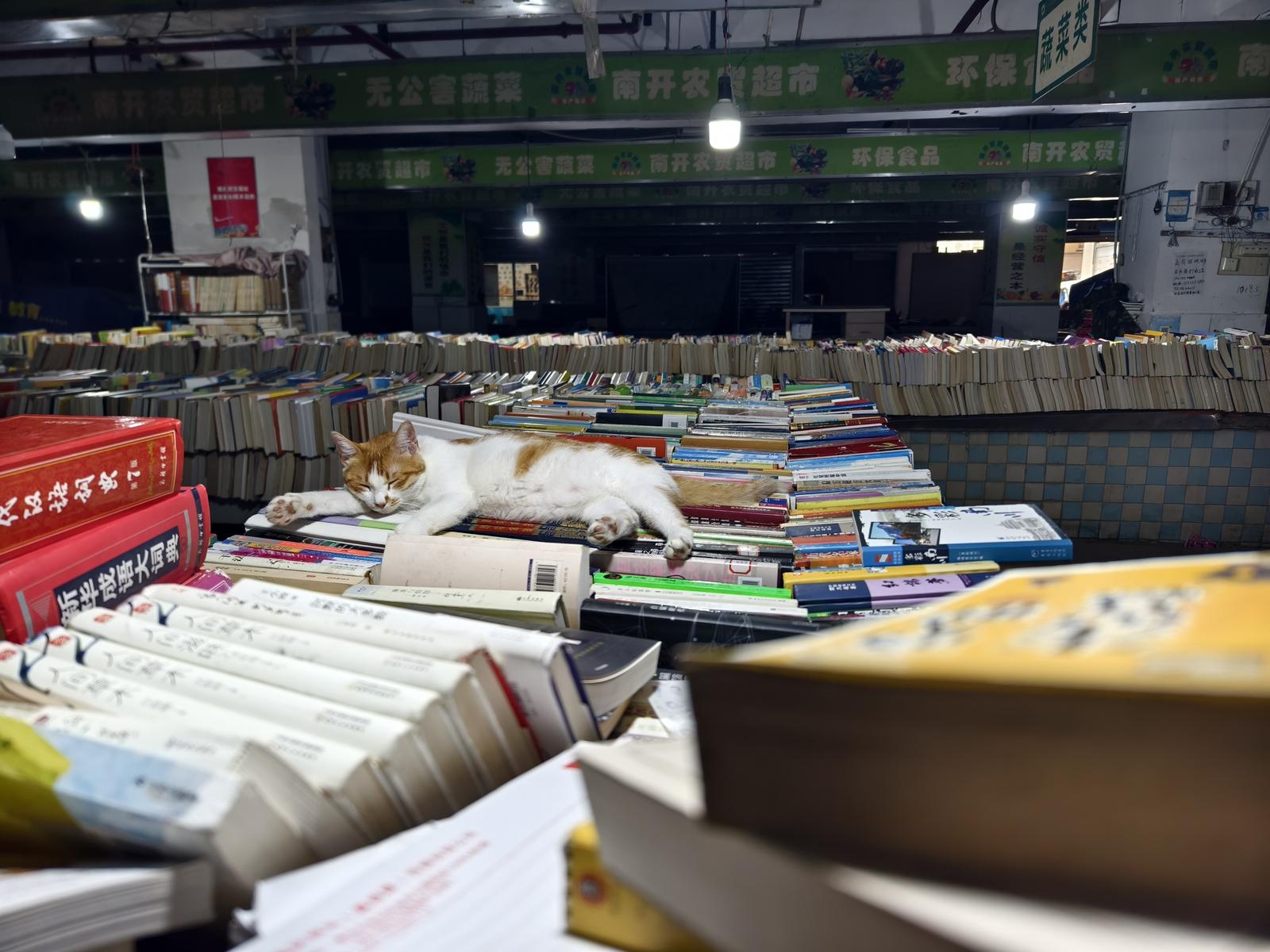

而在城市的另一角,有人一直以近乎偏执的热爱,把经过历史检验的经典再现人们眼前:重庆市沙坪坝区南开小学校南门对面有个“菜市场”,挑挑拣拣,买的不是青菜猪肉,而是旧书。菜市场不再经营,如今是书的海洋。

在互联网推荐算法遮蔽视线的今天,守望书海的书香世家书店借助旧书让人们看见新故事、感受新变化。“各类书都有。”店主杨明君说,“最受欢迎的是20世纪50—90年代的旧书。”

翻开1985年《科海浪花》,书钉锈透、书页泛黄,文字里有着上个世纪对未来世界的美好想象。岁月与旧书,引来各地朋友。“店里很多东西都是客人送的。”杨明君说,“对联、招牌,还有那幅画。”

挂在招牌下的画里,头发花白的背影凝望着书架上的字:读万卷书,行万里路。“我从母亲刘伍碧手里接过了书店。”杨明君说,“那些年她带着书四处奔走,撑起了这个家。”

互联网时代,碎片化信息冲击注意力,电子书资源唾手可得,实体书店生存艰难。但在纸质阅读遭遇挑战的今天,山城书香却愈发浓郁:2024年重庆成年居民年均阅读6.22本书籍,人均家庭藏书35.29本,阅读量藏书量双增长。这背后有刘伍碧们的一份力量。

20世纪80年代,刘伍碧从四川来到重庆沙坪坝,一开始在天桥上摆地摊卖书,那时全家人挤在一间陋室。

每天睡4小时,来回扛着书,千步梯坎百道弯……刘伍碧愚公移山般将生意搬进门店,许多重庆大学学子都找她买书。后来所在场地商户集体搬出,书香世家书店迁进了如今的“菜市场”。

菜市场也好,防空洞也罢,在山城,哪都能看书。近年来,重庆实施“城市阅读空间计划”,推出阅读空间上千个,每年开展“书香重庆”系列阅读活动近万场次。

“以前吃饭,母亲吃着,头就垂进碗里睡着了。”杨明君说,“后来得了腰病,劝她休息也劝不动。”

刘伍碧仅有小学文化,见过的书却比你我只多不少,年逾花甲还坚持淘书。

接过经营职责的杨明君见证着老店、旧书与客人缔结的深厚情缘。

这里有重庆大学来的“老客”,有研读文言竖版书的英国友人等“异客”,还有快递员等新就业群体的“新客”。日夜劳累的“新客”身上,一半烟火气,一半书香味。

近段时间,年近六旬的外卖员老张又到书店,想看看医学方面的书籍。

麻绳偏挑细处断,他日夜为生计奔波,妻子却确诊了癌症晚期,除了陪着妻子治疗,他自己也想了解相关知识。

杨明君翻箱倒柜,找出了好几本书,耳边老张喃喃道:“小杨,我要尽一切可能救她。”

杨明君再次认识到老书店的意义:书封破、纸张旧,却让困难中的人承担得起,拿在手里,变成新奇世界的窗,垫在脚下,搭成翻越明天的梯。

旧书科学知识可能过时,杨明君正为老张送去更权威的书。最新消息是:他的爱人状态正在好转。

7月28日,本届书博会就将谢幕,但山城书香与文化的延续永不谢幕。山城人用一道道脚印,在这本立体巨著里爬坡上坎,书写入木三分的奋斗墨痕。

相关阅读:

重庆欢迎您!就在悦来国际博览中心,来第33届全国书博会欣逢“当代”

编辑:刘泳含