郝安专栏|独领风骚之立秋赏析:看万山红遍

作者:郝安

文章来源:七一客户端发布时间:2025-08-07 07:00:00

一

拖挂二十四节车厢的时令列车,跋山涉水,终于在人们汗津津、眼巴巴的祈望里,载满打着呼哨的阵阵西风,碾过一地斑驳树影,缓缓驶进了又一季的第一站。

斯时,太阳到达黄经135度,逐渐由直射变为斜射,北斗指向西南。二十四节气很重要的下半场第一个节气,排行十三也即秋天很重要的第一个节气,名冠四时八节中国最早之一很重要的一个节气——立秋,准点到了。

蟋蟀叫,立秋到。蟋蟀是秋天的一个标识。在甲骨文里,秋是象形文字。下为火形,上为秋虫之形,形状像蟋蟀或蝗虫。意思是五谷熟了,田野便火烧秋虫。小篆将秋虫一度讹变的龟形去掉,只留火禾并列,意谓放火将枯禾烧掉,待来年再种。到了楷书的秋,火禾移位,由禾和火两个字组成。说文曰,禾谷孰(熟)也。就是我们现在看到的秋了。

又,秋,揪也。天地趋于揪敛,万物渐次成熟。秋聚收,冬闭藏。秋的本义为收获。有古籍曰,若农服田力穑,乃亦有秋。意思是农夫只有尽力耕种和收割,才能有收获。收获的季节即为秋天。由秋又可引申为年。古以春秋纪年,扩充为年龄或岁月,譬如春秋鼎盛,形容正当壮年。又譬如一日不见,如三秋兮。大意是,一天不见,就好像隔了三年。

云天收夏色,木叶动秋声。孟秋,就这样悄悄开场了。从这一天起,时不时,有浅浅的、习习的秋风扑面,更兼清爽的秋雨入怀。春华秋实,岁物丰成。万物开始结果孕子。盈车嘉穗、瓜熟蒂落的秋收时节,是物资最为富庶充裕的季节。

——秋天来了,大雁叫了;晴空里的太阳更红、更娇了。

——谷穗熟了,蝉声消了;大地上的生活更甜、更好了。

承受太阳光照、吸吮大地养分,一路栉风沐雨走来的天南地北,碧云天、黄叶地,万山红遍、层林尽染,五光十色成堆成簇——

风吹麦浪、风涌稻香,金灿灿的麦穗稻穗,在微风中起伏荡漾;玉米扬花、大豆成荚,叠加由青变成从根到梢红彤彤的高粱穗子,齐刷刷宛如一片燃烧的火海;棉桃盏盏,棉花朵朵,像串串灯笼挂满棉枝;杨树挺拔、松柏苍翠、丹枫绚烂,满山满野弥漫着瓜果梨枣沁人心脾的芳香。由是拼缀组装成一幅幅如黛如墨、如火如丹,如烟如织、如梦如幻江山如此多娇的大美中国画。

风吹一片叶,万物已惊秋。满地黄花堆积,梧桐更兼细雨。立秋过后,暑热将逐渐减退,气温总体呈现下降趋势。有道是,秋前秋后一场雨,白露前后一场风;一场秋雨一场寒,一场西风一场凉。但季节更替远不像吟诗诵词那么简单,实时的天气变化更不一定就那么听话。实际情形往往是,秋凉刚刚在这里落脚,暑热却还藏在好客的人家。原来处于中伏与末伏相交的节气立秋,就好比作文作诗,只是一种开头和立意,预示着秋天由此起步,天文学意义的秋季到了。

现实中,七下八上,也就是每年公历7月下旬到8月上旬,尚在伏中。俗话说热在三伏。至少在无论表面还是实际上都承袭暑热本色的处暑之前,大部分地区依旧被副热带高压的势力掌控,热还是天气的重头戏。关键是十有八九还有把人热得七上八下的“秋老虎”出没。所以,立秋并不意味气象意义秋天的降临。热气的消散、气温的降低,尚需时日。

佳期如许、秋光可望,日夕气清、悠然其怀。生活的目标就是使自己的生活合乎于自然规律,故急不得、烦不得、躁不得,一切都还要慢慢来。何况岁月静好,值得等待。

二

秋天,其色惨淡,其容清明,其气栗冽,其意萧条,是一个意味深长的季节。

欢快和悲切交织,肆意和内敛俱现。它有最浓郁的色彩,最丰硕的果实;也有最大的怅惘,最深的伤感。肩负重荷的秋天充实充裕,也深沉深厚。

睹落叶而伤悲,感秋风而凄怆。秋字下面加个心就是愁;愁也就百年千年纠结成心上的秋了。难怪自古逢秋悲寂寥,很久很久以来,从无意识到有意识,从个体意识到群体意识,秋天就一直担负着抒发悲情愁思的场景,总是别有一番滋味在心头。

管它肃杀萧瑟,任它雾深霜重。偏有唐梦得刘禹锡一反往昔,劈空一句:我言秋日胜春朝。继有南宋诚斋野客杨万里另辟蹊径,异曲同工:轻寒正是可人天。更有100年前大气磅礴青年润之、共产党人毛泽东独具一格、独树一帜、独领风骚——

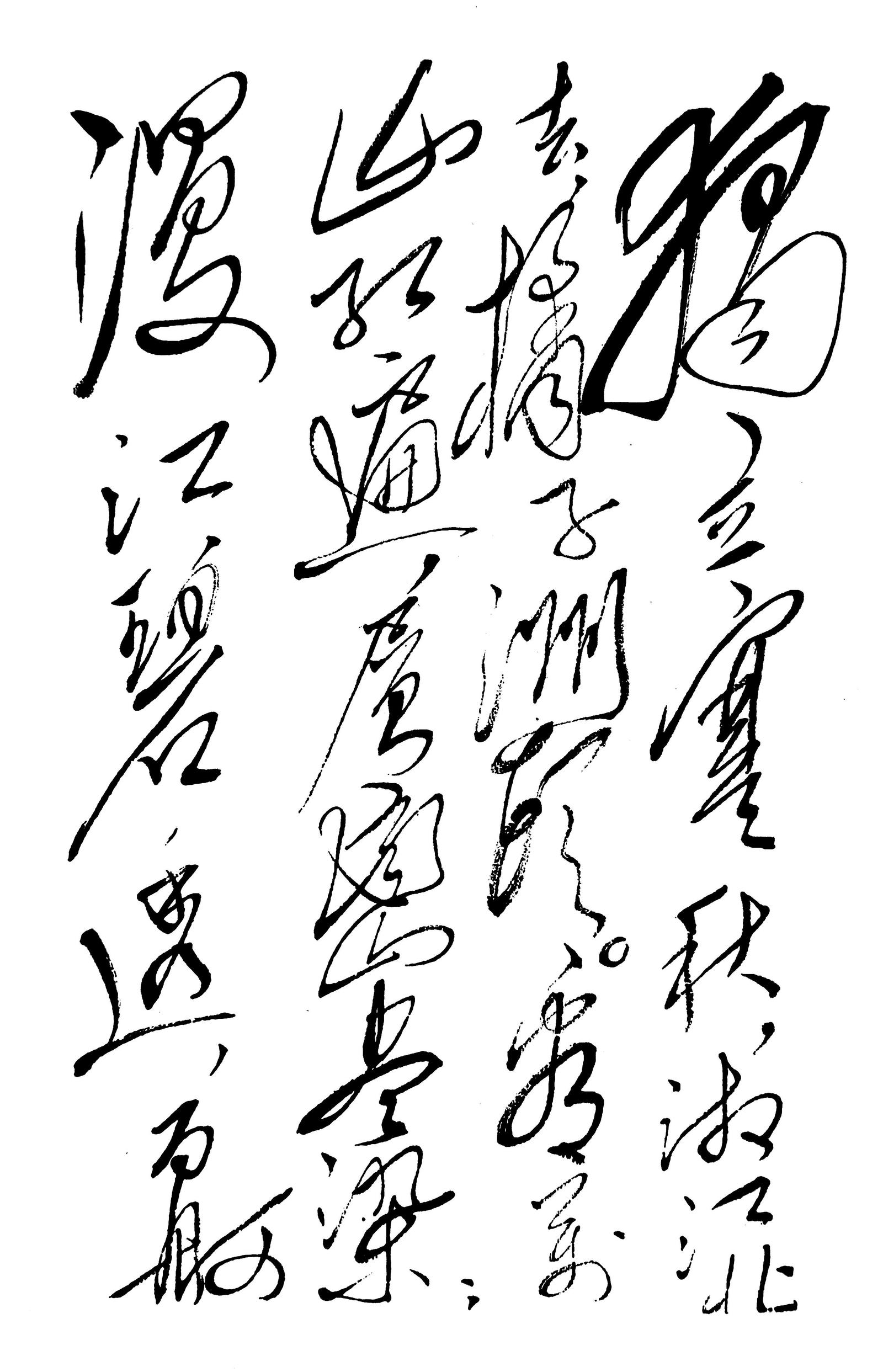

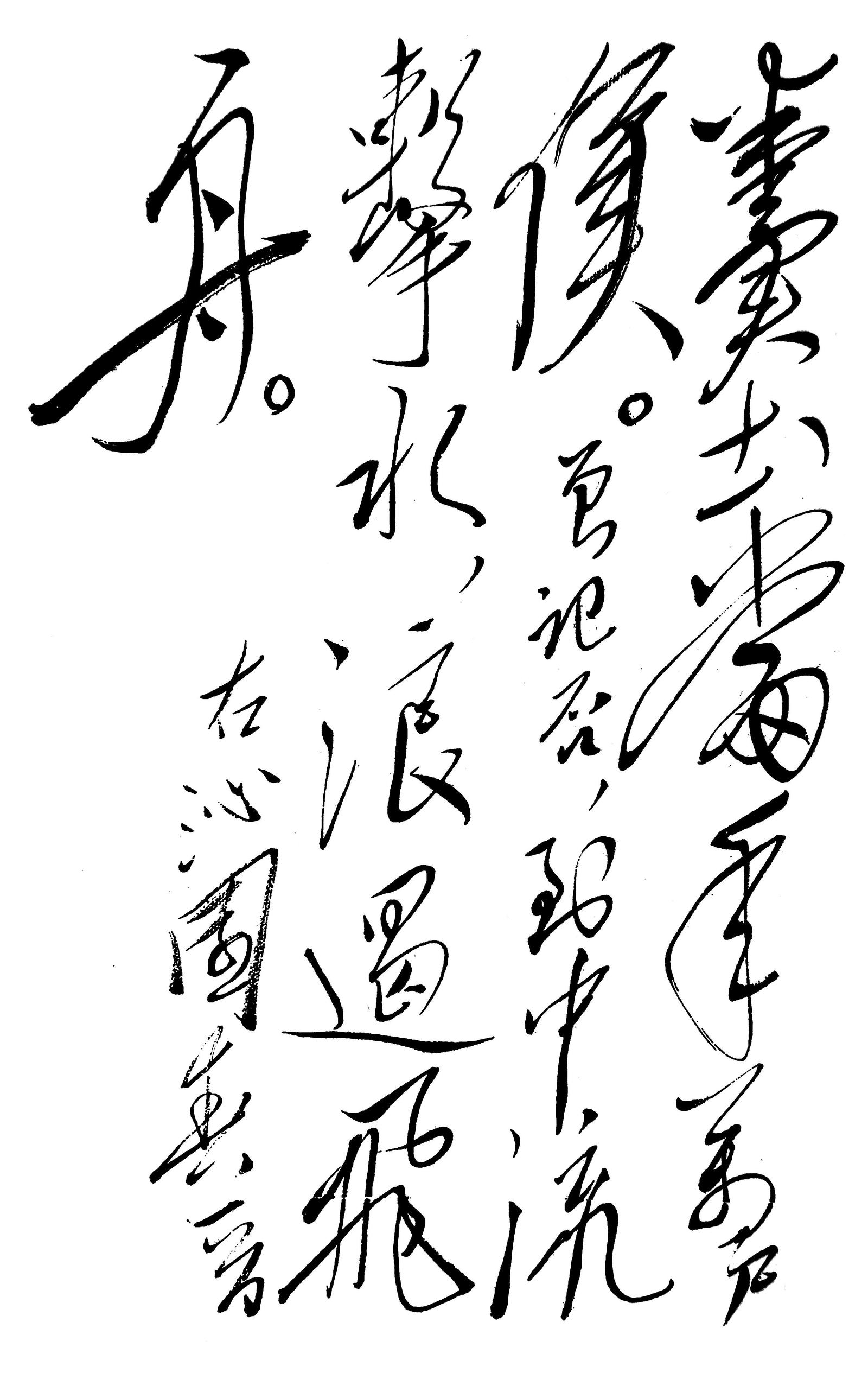

独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。鹰击长空,鱼翔浅底,万类霜天竞自由。怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?

携来百侣曾游。忆往昔峥嵘岁月稠。恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒。指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯。曾记否,到中流击水,浪遏飞舟?

这首《沁园春·长沙》,大开大阖、慷慨激昂,壮采壮观、豪迈爽朗。起势收结雄劲潇洒,一韵到底;起承转合浑然天成,一气贯通。深刻的政治内涵与完美的艺术形式珠联璧合,相得益彰。通篇脱尽古人悲秋窠臼,状秋景而不衰飒,忆往事而不惆怅,浮雕着绚烂的艺术形象,洋溢着炽热的时代精神,以蓬勃向上的青春活力打动人心。堪称咏秋词最全面、最生动、最成功的力作典范,蕴气象万千。

在动荡的1925年初,32岁的毛泽东和着国共合作的大革命洪流回到韶山,创办农民夜校,组织农民协会,还秘密建立了中共韶山支部,发动农民开展“平粜阻禁”谷米斗争。兴起的火热革命形势一时在偏远乡村汹涌澎湃。

韶山红红火火的声势,引起地主的仇恨,也惊动了省城。得到密报,一心要抓革命党的湖南军阀赵恒惕,电令湘潭县团防局派快兵赶赴韶山捉拿毛泽东。间不容发。8月立秋后的一天夜里,在当地党组织和群众的帮助下,毛泽东趁月色离开韶山,潜入到了赵恒惕眼皮子底下的长沙。

长沙,屈贾之乡,楚汉名城,中国工农革命的策源地。青年时代的毛润之,早年在这里度过求学修业数个春秋,以后奔走革命,又数度往返出入。此次再行踏足,他徜徉湘江边上,重游橘子洲头。面对风物依旧,壮美壮丽的秋光秋色秋景,以及飘摇乱世的纷扰时局,曾经的风华读书生涯,曾经的峥嵘战斗岁月,一起奔来眼底,历历在目又历历可数。

抚今溯昔,眼前的景物与往日的景致相叠印;抚时感事,近来的斗争与未来的希望相交汇。一时浮想联翩,百感交集,不禁心潮起伏,诗情蔚然。

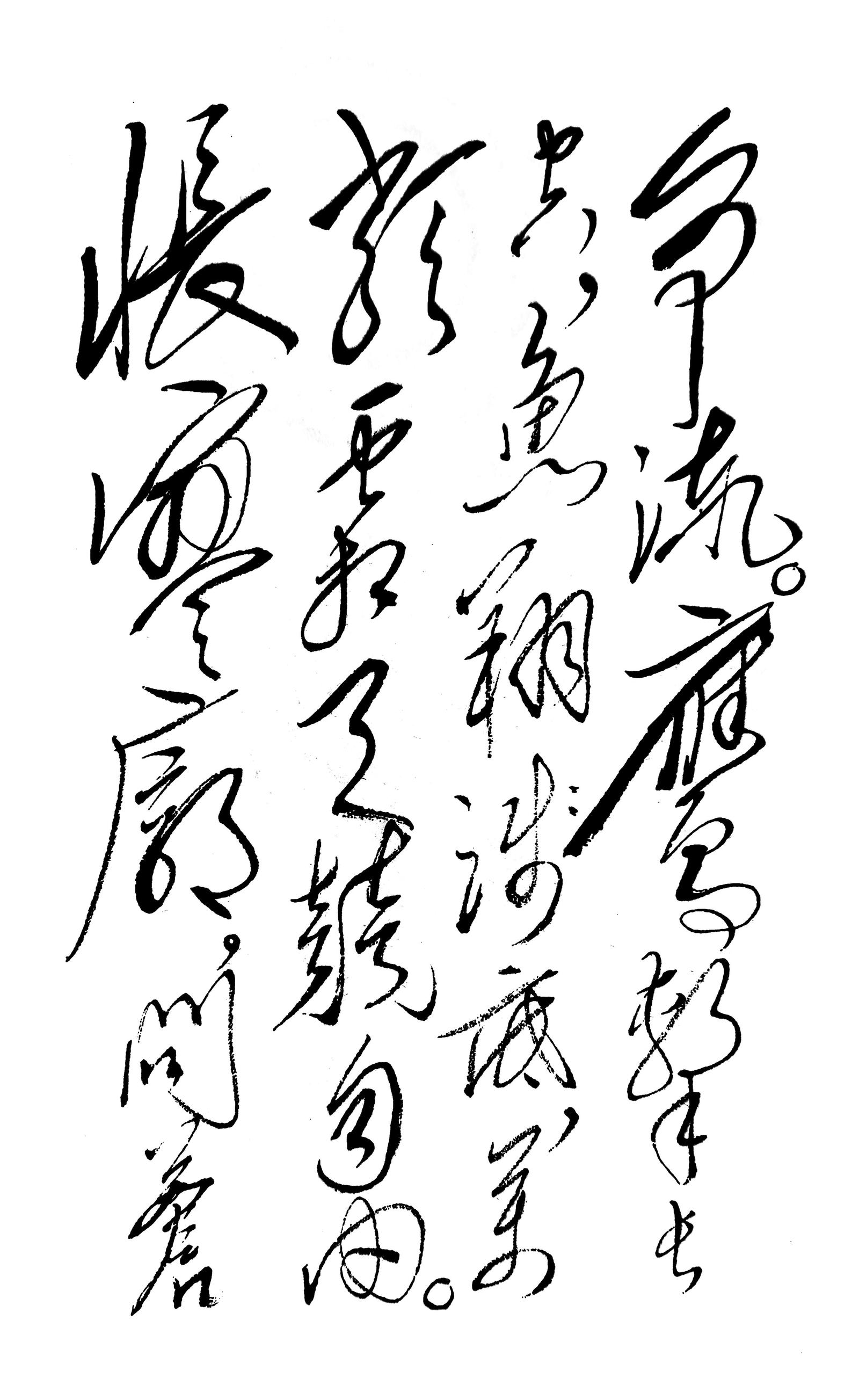

上片以“独立”开篇,记今游。重在写景,景中有情,呈现出一派充满朝气的万物气象;由此感物起兴,抒发革命激情。

操危虑深,故云独立。起笔三句点明时间、地点和特定环境。诗人伫立空旷的萧瑟秋风中,目送湘江向北流去。独立者,横而不流,颇有深意。紧接着仰观俯察,一个看字总领七句,由远及近、由上至下,一静一动、一远一近,呈现生动立体的湘江壮美秋景,写活了长沙。远看,群峰耸立,霜叶红于二月花;近观,千帆竞发,秋水共长天一色;仰视,雄鹰振翅健羽;俯瞰,鱼儿游在水里又仿佛遨游空中。

山上、江面、天空、水底。这四幅远近相间、动静结合,意趣盎然、对照鲜明的南国秋景图,绝非纵目所及,信手拈来,而是经过剪裁加工、点染熔冶,并赋之以主观情感,全无肃杀之气的有机体艺术形象。继而从万类霜天力透纸背揭示出“竞自由”的自然之奥秘,发出“谁主沉浮”这一惊天动地、气壮山河的历史诘问,造成了既壮美、更深刻的诗的意境。

1964年,一次在回答《毛主席诗词》英译者提问时,毛主席曾做口头解释:“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮?”这句是指:在北伐以前,军阀统治,中国的命运究竟由哪一个阶级做主?

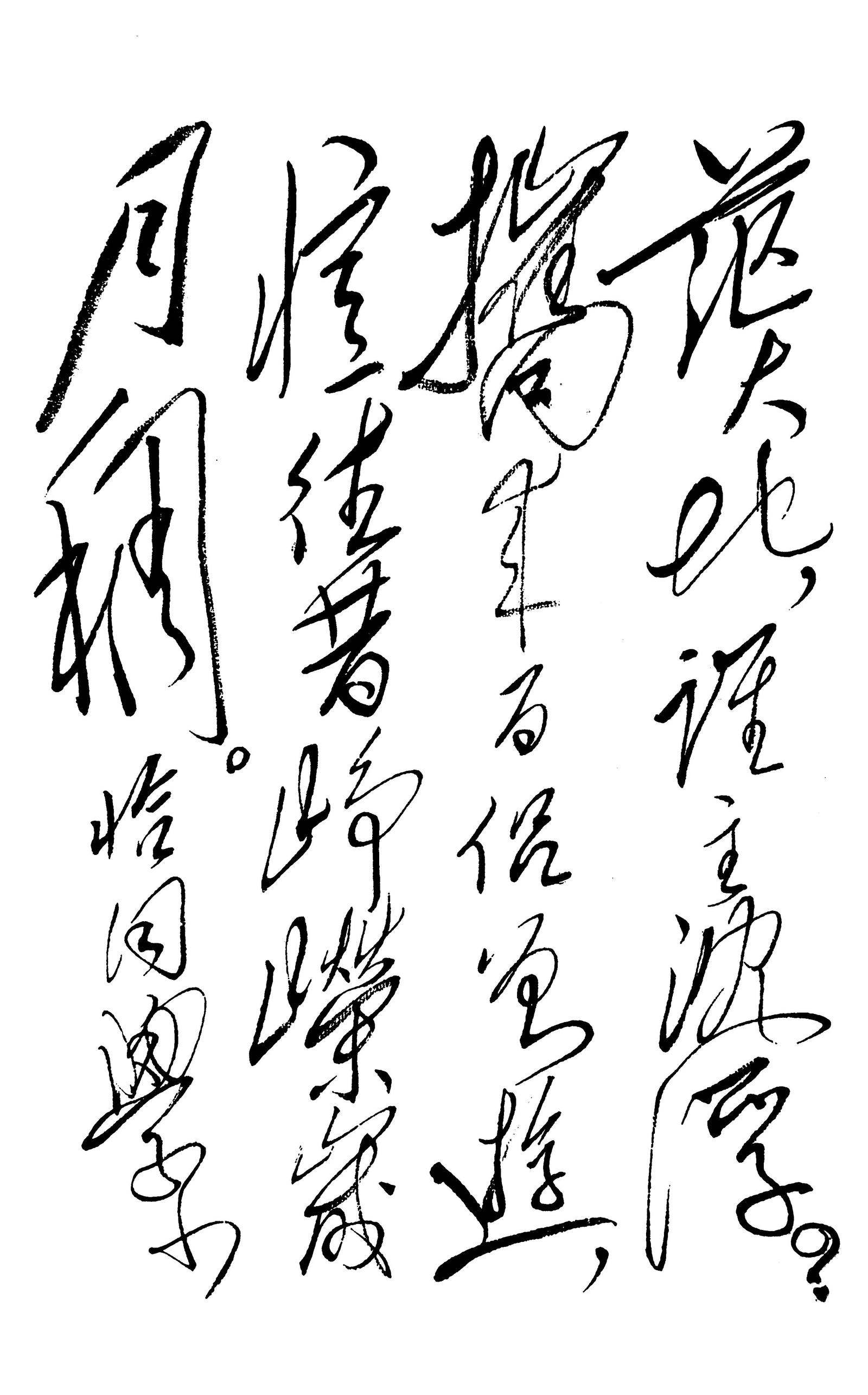

下片以“携游”相应,忆往事。重在抒情,情中见景,刻画出充满朝气的人格主体;由此带情叙事,出神入化描绘了一幅青春洋溢、志同道合的革命者群像。

今日独立,当年携游。以忆字为总领,追忆往昔那段激情燃烧的韶华岁月。一个稠字,意蕴丰富厚重,充满了深情与感慨。岁月峥嵘,这是当年曾游的时代特性特质。接着用恰字打开记忆的窗口,统领中间七句。同学少年,是当年百侣的年龄特征;风华正茂、书生意气,是当年百侣的素质特征;挥斥方遒、指点江山、激扬文字,是当年百侣的革命气势与革命豪情特征。粪土句,典出《离骚》。在热血青年的眼中,那些毫不顾及国家和民族前途的达官贵人,就如同封建时代的万户侯,为人不齿,粪土不如。

到中流击水,浪遏飞舟。这句忆及携侣畅游湘江的场景,令人兴奋神往。也暗含诗人期冀昔日百侣同自己一样,继续冲风冒雨,劈波斩浪,不断掀起中国革命新高潮的寓意。33年后,毛主席在文物出版社1958年9月刻印的大字本《毛主席诗词十九首》书眉批注:击水:游泳。那时初学,盛夏水涨,几死者数。一群人终于坚持,直到隆冬,犹在江中。当时有一篇诗,都忘记了,只记得两句:自信人生二百年,会当水击三千里。

全词以设问结尾,形象含蓄地给出“谁主沉浮”之答案。主宰国家前途、民族命运的,正是当年到中流击水,以天下为己任、蔑视反动统治者,勇敢投身革命并搏击风浪,激流勇进,敢于改造旧世界的革命青年。

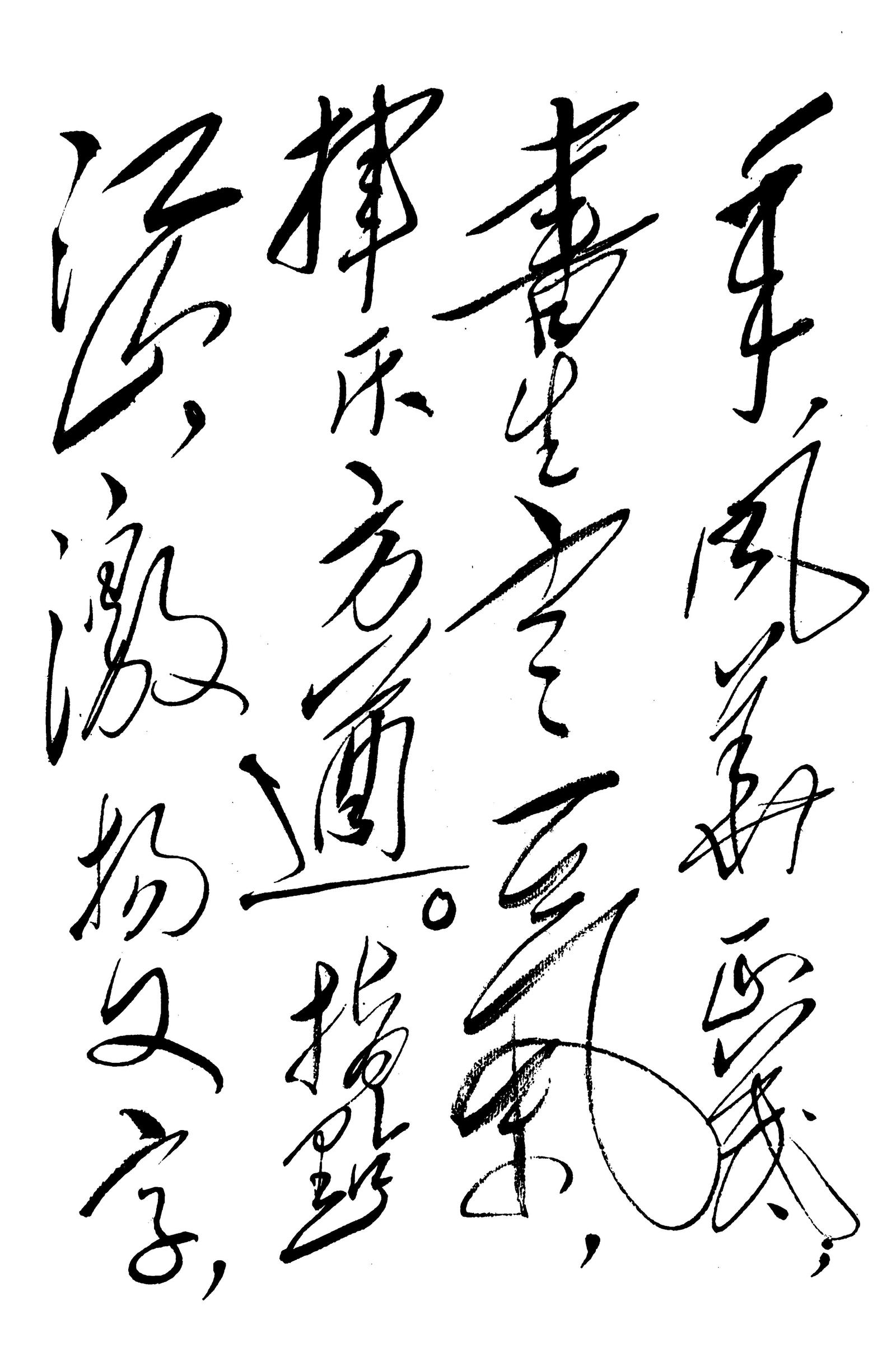

夫一切景语,皆情语也。壮美词章《沁园春·长沙》游故地而观秋景、忆同窗而思往事、发斗志而抒豪情,以诗写史,赋成名篇。通览上下两片,情感深沉而热烈,意境开阔而深远,语言生动而形象,结构紧凑而有力。莫不是情景不离,妙合无垠。著名诗人公木先生概曰:楚天湘水,鲜明如绘;意气风发,俊爽风流。堪称一曲一代中国青年荡气回肠的青春之歌。

1957年1月《诗刊》创刊号首次集中发表毛主席的《旧体诗词十八首》,以1925年秋的《沁园春·长沙》为首篇。1963年12月,人民文学出版社出版收录37首作品的《毛主席诗词》,是毛主席亲自编定的一个最重要且带总结性的诗词集,第一首仍是《沁园春·长沙》。这可以看作是经主席认定的他自己诗词创作的正式起点。

这无疑是一个很高的起点,它的高度是由这首词的思想性和艺术性确立的。作为一个行高于众,最高意义上的创造性杰出诗人,独领风骚的诗家生平填了两首“沁园春”:早年写南国秋景的《沁园春·长沙》和中年写北国雪景的《沁园春·雪》。相隔11年间的这两首词坛双子星,中国现代诗词双璧,以古典词牌承载现代革命精神,以“问天答史”的呼应结构,共同完成了对中国古典诗词的精神和美学重构,思想深度和艺术造诣都达到了时代巅峰。

习近平总书记在纪念毛泽东同志诞辰120周年座谈会上的讲话中指出:年轻的毛泽东同志,“书生意气,挥斥方遒。指点江山,激扬文字”,既有“问苍茫大地,谁主沉浮”的仰天长问,又有“到中流击水,浪遏飞舟”的浩然壮气。在中国共产党成立百年之际,总书记又取精用宏,提纲挈领,再次引用《沁园春·长沙》,总结百年党史为“百年恰是风华正茂”,让20世纪20年代的百年绝唱,发出了新时代的嘹亮强音。

三

风起于青萍之末,浪成于微澜之间。就在稍纵即逝的微末中,一片叶落,一个转身,岁之将暮,夏天已成为往事。

一年二十四个节气分割为五天一候,三候一气。正是这一点一点的小变化不断累积,最终带来了季节的循环更替。

——风吹一片叶,万物已惊秋。立秋一候凉风至。金风始吹、初酿其寒,凉风传信、秋意缠绵。立秋以后最突出的变化,就是大部分地区盛气逼人的南风减少,偏北风的频率迅速增多。有古籍曰,西方凄清之风曰凉风,温变而凉气始肃也。意思是说,虽然照旧很热,但此时的风已不同于暑天的热风,天气开始呈现久违的转凉趋势。凉风敲落梧桐叶,片片飞来尽是秋。尤其是夜里,一枕新凉一扇风。稻麦香里,偶尔徐徐飘来一股悠悠的凉意,就好比给滚烫闷热的天气浇了一杯清茶。

——白露沾野草,时节忽复易。立秋二候白露降。白云飘飘、薄雾蒙蒙。初秋时节,昼夜温差变大,白天酷热,夜凉如水。凭栏久,金波渐转,白露点苍苔。意思就是,天气下降,天气渐凉,早晨的田埂上、菜园里、大地上开始浮游着一层薄薄的雾,庄稼野草植物的叶片上,常常凝结挂满了一颗颗晶莹的露滴。四时配五行,秋属金,金色白。茫茫而白者,尚未凝珠,故曰白露。尽管立秋时最高气温下降的幅度不大,但昼夜温差增加,空气中的水蒸气就会凝结成素淡白雾,轻轻地浸润天地。

——促织甚微细,哀音何动人。立秋三候寒蝉鸣。梧桐叶掉了,奔放热烈的夏蝉渐渐隐去,取而代之的秋蝉,饮清露,驾长风,因感受到天气转凉开始鸣叫。居高声自远,意思就是独唱的似乎就只剩下寒蝉了。它并不鼓噪,只是长一声短一声,在午后微风吹动的枝桠间若断若续地嘶鸣。寒蝉之于秋天,犹如布谷鸟之于夏天,是它们对季节的感触,也就是一种时令记事,预告暑气消退,报道炎热就要过去的消息。这一声声低沉内敛的凄切哀婉,是在与即将过去的夏天做着最后的道别。

看万山红遍,层林尽染。浓酽秋色,褪去的是过往,带来的是新生。这多愁多情的秋啊,不过是生命的又一个分水岭,年轮的又一个新站台。

立秋后的秋光秋色秋意,既然是慢慢来,那就只管跟着节气过日子,不妨轻捻岁月、细品时光,徐徐来吟、慢慢去赏——

凡心所向、素履所往。恰同学少年,风华正茂。让我们笑着从秋出发,指点江山,激扬文字,不怕风吹浪打,去拥抱人生行程的一站又一站。

编辑:胡梦元