周鹊虹专栏 | 烽火弦歌里的沙磁学灯

作者:周鹊虹

文章来源:七一客户端发布时间:2025-08-18 13:50:14

1937年,山河破碎的剧痛撕裂了华夏大地。当东部国土在日寇铁蹄下相继沦陷,一场关乎民族文脉存续的壮阔西迁史诗,在硝烟中悲壮上演。一所所学校,成千上万的师生,一列列装载着图书仪器的汽车、马车、江轮,如不屈的逆流之舟,沿着崎岖的长江水道与蜀道,历经千难万险,汇聚于战时陪都重庆的西北门户——沙坪坝。

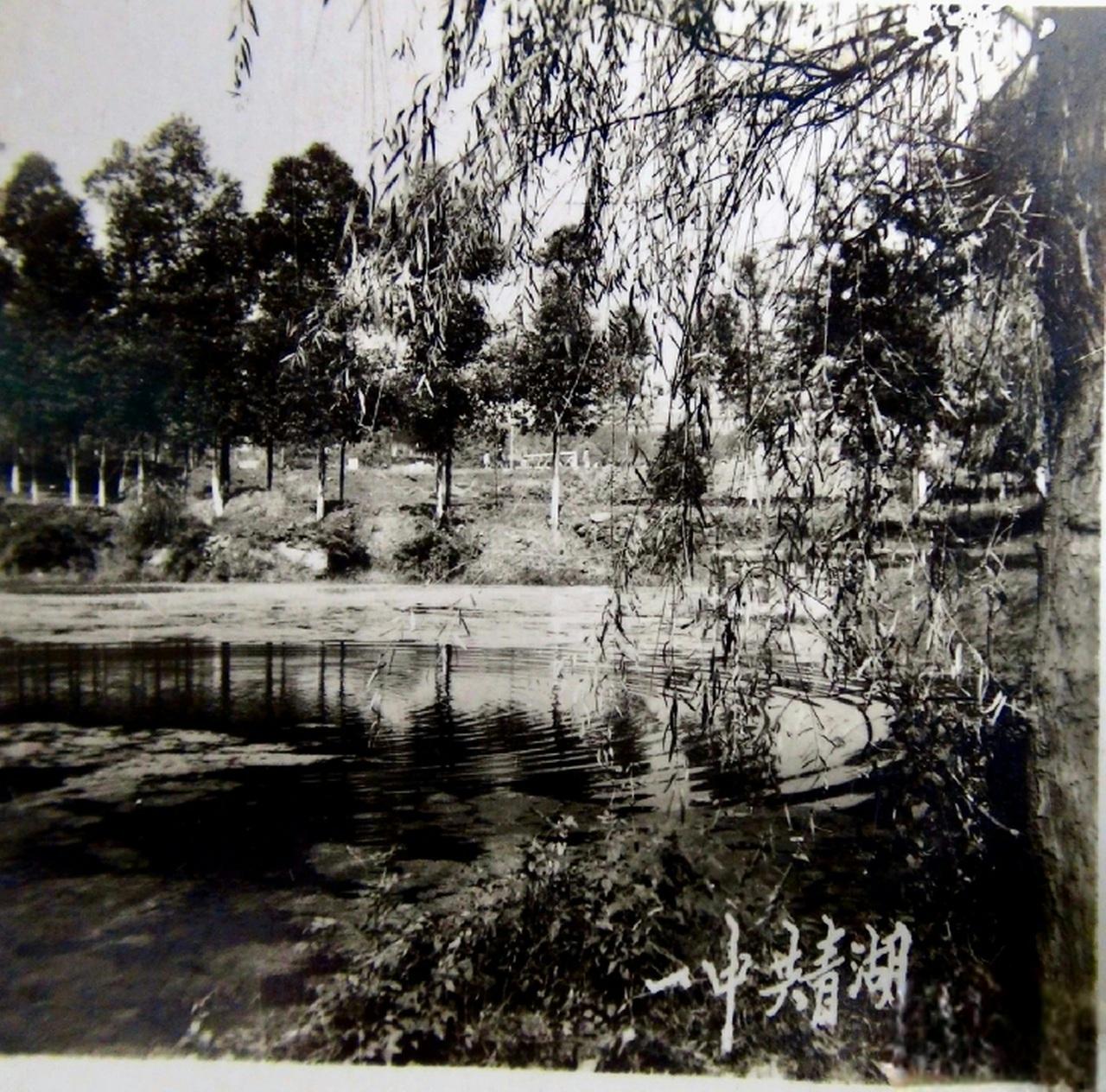

沙坪坝,这片嘉陵江畔的扇形平坝,骤然间成为了民族教育的“诺亚方舟”。国立中央大学、国立上海医学院、中央工业专科学校……中大附中、南开中学、重庆市立中学(重庆一中前身)、树人小学、磁器口小学等星罗棋布。郭沫若、冰心、老舍、马寅初、顾毓琇、傅抱石等文化巨擘、科学泰斗的身影,亦穿梭于沙磁文化区的街巷陋室之间。师生们在断壁残垣间辗转复课,愈炸愈强,读书声和敌机的轰鸣声交织在巴山渝水间,成了一场意志的较量。

当时,重庆电力供给本就非常紧张,在战争的绞杀下显得更加脆弱。1934年成立的大溪沟电厂,如同一条孱弱的血管,难以满足战时陪都急剧膨胀的城市需求。日机的野蛮空袭,让城市和同胞饱受蹂躏,而电力设施首当其冲。发电厂、输电线路、变电站这些庞大的工业设施,在日寇眼中无异于醒目的靶标。

1940年7月,大溪沟电厂在密集的燃烧弹攻击下化为一片焦土,机组严重损毁,全市供电几近瘫痪。电力,这现代文明的血脉,在日寇的刻意绞杀下,变得比黄金还要珍贵,灯火成为战时最奢侈的梦想。

黑暗的尽头,孕育着光明的倔强。为了粉碎敌人摧毁战时首都能源命脉的企图,一个大胆而艰难的计划在1939年悄然启动:将新的电厂深藏于鹅公岩十米高的防空洞里,军民用火烧水焠的方式,一寸寸开凿着民族的生存空间。1942年,这座凝聚着血汗、智慧与不屈意志的电厂终于落成——重庆第三发电厂,当时中国规模最大的地下火力发电厂。当机组涡轮在防空洞深处发出第一声强劲的轰鸣,电流沿着线路,突破黑暗的封锁,率先涌向化龙桥、沙坪坝地区。它既提供了战时远东指挥中心的通信能源支持,也点亮了沙坪坝文化区内一所所学校的教室、图书馆和实验室的灯。

在电力极度匮乏的战争年代,在重庆形成了一个朴素而崇高的共识:教育是民族救亡图存的根本,是未来复兴的基石,有限的电力,必须优先保障学校!每当夜幕降临,人们将宝贵的电力节省出来,集中输送到沙坪坝,点亮那一盏盏课桌上的灯。整个城市沉沉黑暗,唯有沙坪坝上空一片灯火通明,成为战时陪都最独特、最震撼人心的景象。

对于沙磁文化区的莘莘学子而言,这灯火承载着千钧之重。很多学生来自沦陷区,亲历了山河破碎、家破人亡的切肤之痛。他们深知,能在轰炸的间隙拥有这一方安静的书桌、这一盏明亮的电灯,是何等的不易。灯火下,是一种庄严的使命。

敌机的轰炸多在白昼进行,恶劣的气象条件或深沉的夜幕,便成了学子们相对安全的“黄金学习时间”。当警报解除,夜色四合,沙坪坝的灯火便次第亮起。从歌乐山俯瞰,景象动人心魄:山城重庆宛如一块巨大的、沉默的墨玉,而沙坪坝这片扇形平坝,微弱的电灯连成一片,星星点点,在无边的黑暗中倔强地燃烧、跃动。每一盏灯下,都是一群伏案苦读的身影,都有一片为民族存亡而搏动的心脏。书声穿透寂静的夜晚,与嘉陵江的涛声应和。这灯火,被历史、被诗人、被万千民众深情地称为——“沙磁学灯”,成为著名的“陪都八景”中最动人心魄的景观。

沙磁学灯,是民族脊梁在炮火中挺立的象征。当物质的家园被摧毁,精神的高塔却因知识的坚守而愈发巍峨。日寇的炸弹可以摧毁建筑,却无法摧毁人们对知识的渴望和对未来的信念。这灯光,是绝望深渊中熊熊燃烧的希望火种;是民族在最黑暗的时刻,依然执着地相信光明必将到来,并为之默默积蓄力量;更是一座无声的精神长城,万千学子的笔尖与书页,构筑起一道比钢铁更为坚固的防线。

当我们回望那烽火连天中的点点星光,那暗夜里倔强不灭的灯火,它给予今日的启示愈发清晰而沉重:教育,永远是一个民族最深沉的根基和最恒久的力量。在追求民族复兴的伟大征程中,沙磁学灯所承载的信念——崇尚知识、坚守文脉、勇于担当、不惧艰难——依然是照亮前路的明灯。

如今,战争的硝烟早已散去,但这片由血性与信念点燃的灯火,从未熄灭。昔日弦歌不辍之地,历经岁月洗礼,已成为闻名全国的科教文化名区。如今的沙坪坝区名校聚集,夜晚的图书馆、实验室、自习室依旧灯火通明,辉映着新一代学子专注的面庞。这些灯光,与历史影像中抗战时期的“沙磁学灯”在精神光谱上交相辉映。

当一代人将知识的火种埋入时代的土壤,整个民族便拥有了刺破漫漫长夜的力量。沙磁学灯,是历史长河中的一个光辉片段,象征着知识对愚昧的穿刺,文明对野蛮的抵抗,希望对绝望的胜利,以及一代代人为民族未来默默耕耘、负重前行的永恒责任。

编辑:周芷琦