郝安专栏|独领风骚之处暑赏析:分田分地真忙

作者:郝安

文章来源:七一客户端发布时间:2025-08-23 07:00:00

一

立秋半个月来,虽说三伏天已近尾声,曾经绽放了整个夏天的一塘荷花,也悄悄褪去了娇艳的花瓣;但空气中热烈的味道尚未散去,雨和热早早来迟迟不走,依然保持强盛状态。更有甚者秋老虎强行加戏,导致炎热笼罩大地,未完待续。

离离暑云散,袅袅凉风起。终于,当太阳循规蹈矩,行至黄经150度,贪凉的桂花便在秋风中苏醒,伸展腰肢,绽放笑脸,摇曳出一股淡淡的暗香。仿佛在悄悄提醒人们,节气已到一枕新凉的处暑。

处暑,是秋季的第二个节气。物换星移,时序更替,已经是正儿八经的秋老二了,可它的名字里,还偏偏带着个一看就热得冒汗的暑字。

以物形为依归的汉字,其活络之想象,千变万化而玄奥可鉴。原来,暑字前头的处字,大有文章。处暑命名的要害就在于,暑字前头加了这个横刀立马的处字。

处暑之处,原初的意思就是终止。其金文形体,原有虎字头半包围,像一只蹲踞的老虎,会意字,读上声。小篆一度去虎后又增虎。说文解字,处者,止也,由止和几构成。止即足,几是方形凳,意为得几而止。夏去秋来,足停在几案而靠即可歇息,故为处,本义是停止、终止。接着再进一步,有处决、处斩词,就是决断、裁决的意思。

处的其他意义都是由此引申荡漾开来。在这里不作居处、处所讲,也不是正在进行时的处于之意。就这样,处暑这一对本不相干的两个字,因了煞费苦心的绝佳搭配,一经连缀成句,便一个字一个意象,合起来科学准确地描述了天况气象的走向。

以一年为单位的二十四节气,春秋有两个节气遥相呼应,一个是惊蛰,一个是处暑。惊蛰以后万物生,处暑以后万物死。一生一死,一德一刑,一启一闭,两两相对。虽说一度称雄的副热带高压,还踌躇不肯轻易让出主导权;在它控制的很多地方,也还会有短期回热。但总体上说,处暑片言居要,斩钉截铁,就像大刀向鬼子的头上砍去,但得暑光如寇退,生生将如烧毒热停在了这个段落。

处暑即出暑。还在疯狂的炎热酷暑,到底呈强弩之末,无可奈何,至此而止、而出、而去矣。这是气候由狂热主义渐渐退烧的征兆,是北方冷空气南下的转折点。原来不怒自威,通身杀气的处暑,是名副其实的暑热真正终结者。

处暑到,暑气止,秋意临。阴气出地、初酿其寒,金风阵阵、寒蝉声声。气温开始由高逐渐走低,从此大地将陆续进入真正气象意义的秋天。

暑向风前退,秋从雨后来。一般来说,秋来最早的地方,当数东北和西北,约在8月中旬入秋;通常年份里,黄河流域也在9月初开始凉露惊秋;当飒爽秋风吹到江南地区时,已届9月下旬到10月初;而当秋的脚步抵达天涯海角的海南三亚,已经快到新年元旦了。

疾风驱急雨,残暑扫除空。虽千里不同风、百里不共雷,南北有别、早晚有异,但热烈奔放的炎天暑月,至此总算徐徐落幕。

二

一带江山如画,万物向秋潇洒。

随着炎暑的退场,火热的故事已悄悄幻化成序秋的韵脚;沉静旷达、丰厚深邃的清秋画轴,正缓缓地由北而南、由过去而现在一路铺开。

回首百年前,兵荒马乱,时局动荡。在相当长一个历史时期,祸国殃民的大军阀、小军阀,旧军阀、新军阀,飞扬跋扈、横行一方。各军阀间发生的大小战争不计其数。1928年秋,毛泽东在《中国的红色政权为什么能够存在?》一文中指出:帝国主义和国内买办豪绅阶级支持着的各派新旧军阀,从民国元年以来,相互间进行着继续不断的战争,这是半殖民地中国的特征之一。

频繁不息的军阀混战,造成了普遍于全国的灾荒和匪祸,也削弱了军阀自身力量,在客观上为革命力量的发展造成了有利条件。在中国革命的转折关头,一代伟人毛泽东总是表现出革命的首创精神,显示出巨大的理论勇气,他独具慧眼,鞭辟入里,一语破的深刻分析说,只要中国白色政权的分裂和战争持续不断,那么红色政权的发生、存在并且逐渐壮大,便是毋庸置疑的。因为有了白色政权间的长期分裂和战争,便给了一种条件,使一小块或若干小块的共产党领导的红色区域,能够在四周白色政权的包围中间发生和坚持下来。

当时他就预言,蒋介石和广西桂系之间的战争,正在酝酿之中,蒋桂部队在九江一带彼此逼近,大战爆发即在眼前。军阀间的争斗,群众斗争的恢复,加上反动统治内部矛盾的扩大,恰恰是红色政权得以生存的重要条件,使革命高潮可能快要到来。果如其言,半年后的1929年4月上旬,蒋介石和桂系军阀争夺华中的战争,即蒋桂战争便轰然爆发了。

江西国民党军奉蒋之命处于战备状态,无暇顾及红军的行动。红四军趁敌人在赣南闽西的兵力空疏,避实就虚,转战几千里。除赣南以外,先后歼灭军阀郭凤鸣旅部,消灭军阀陈国辉旅部,打下福建的永定、长汀、龙岩。接着再度出击,又歼灭军阀卢新铭旅部,攻占“铁打的上杭”县城。

草木渐黄、秋意日浓。孟秋时节的闽西,是中国画里的乡村。夏日里就以红四军前委特派员身份到闽西指导地方工作的毛泽东,随着秋高气爽,这一带革命根据地同赣南红色区域连成一片,心境愈发好了起来。这时,军阀混战所带来的纷乱局势,红军打土豪、分田地,发展地方武装、建立红色政权所带来的热闹场面,一时交织交错在他的脑海里,有感于闽西工农武装割据的一片大好形势,这场革命和战争的亲历者、策划者、指挥者不由兴奋填词一首——

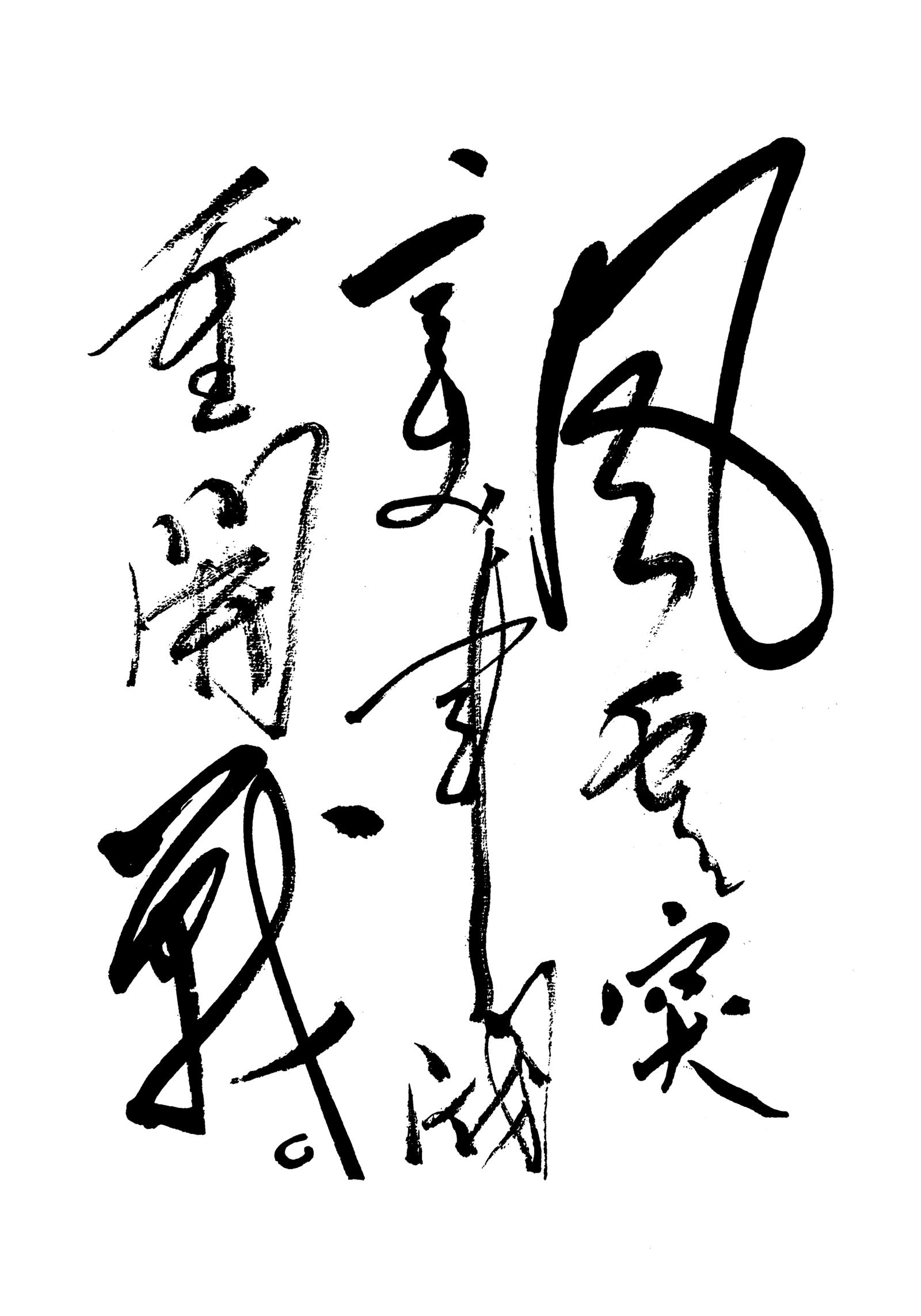

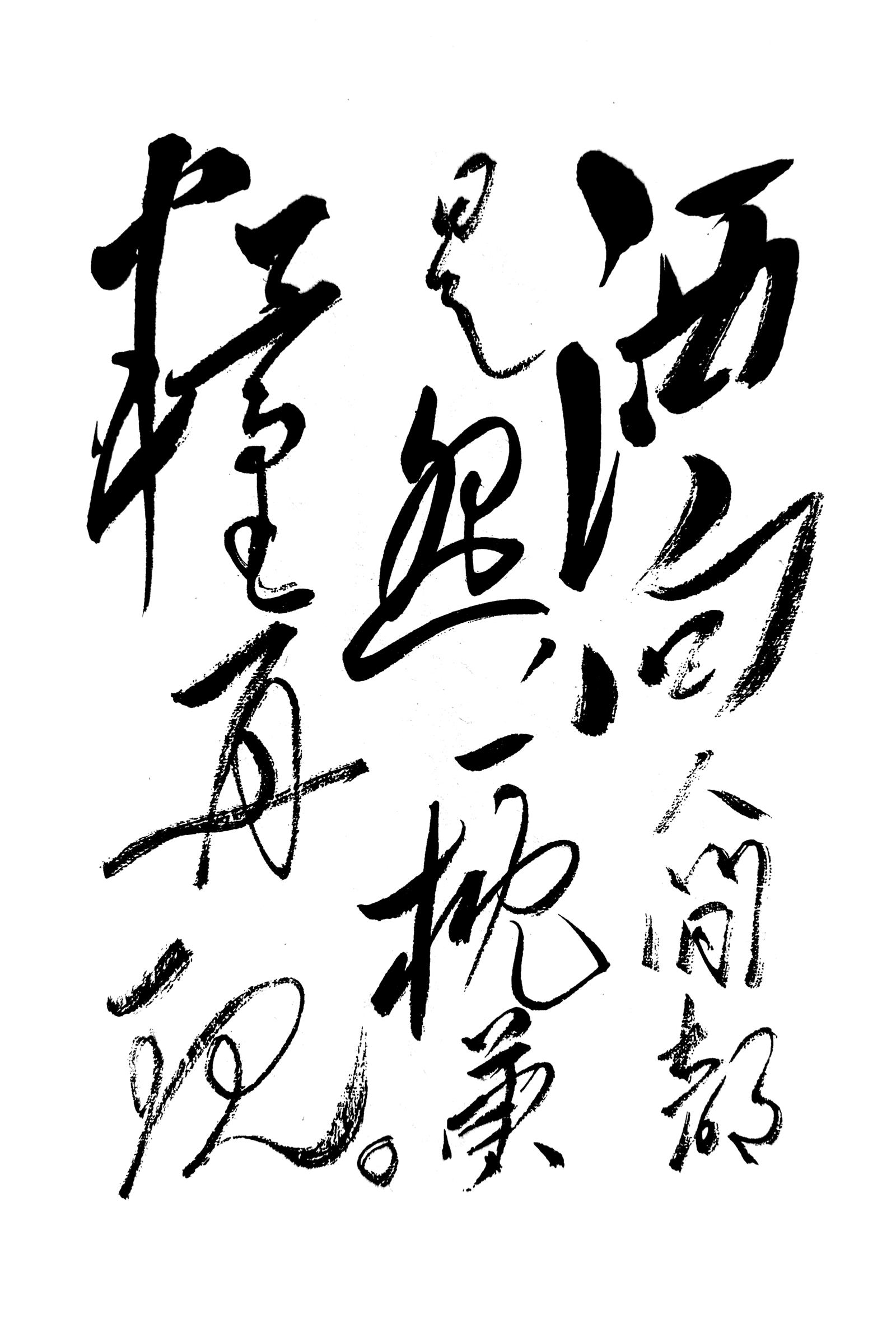

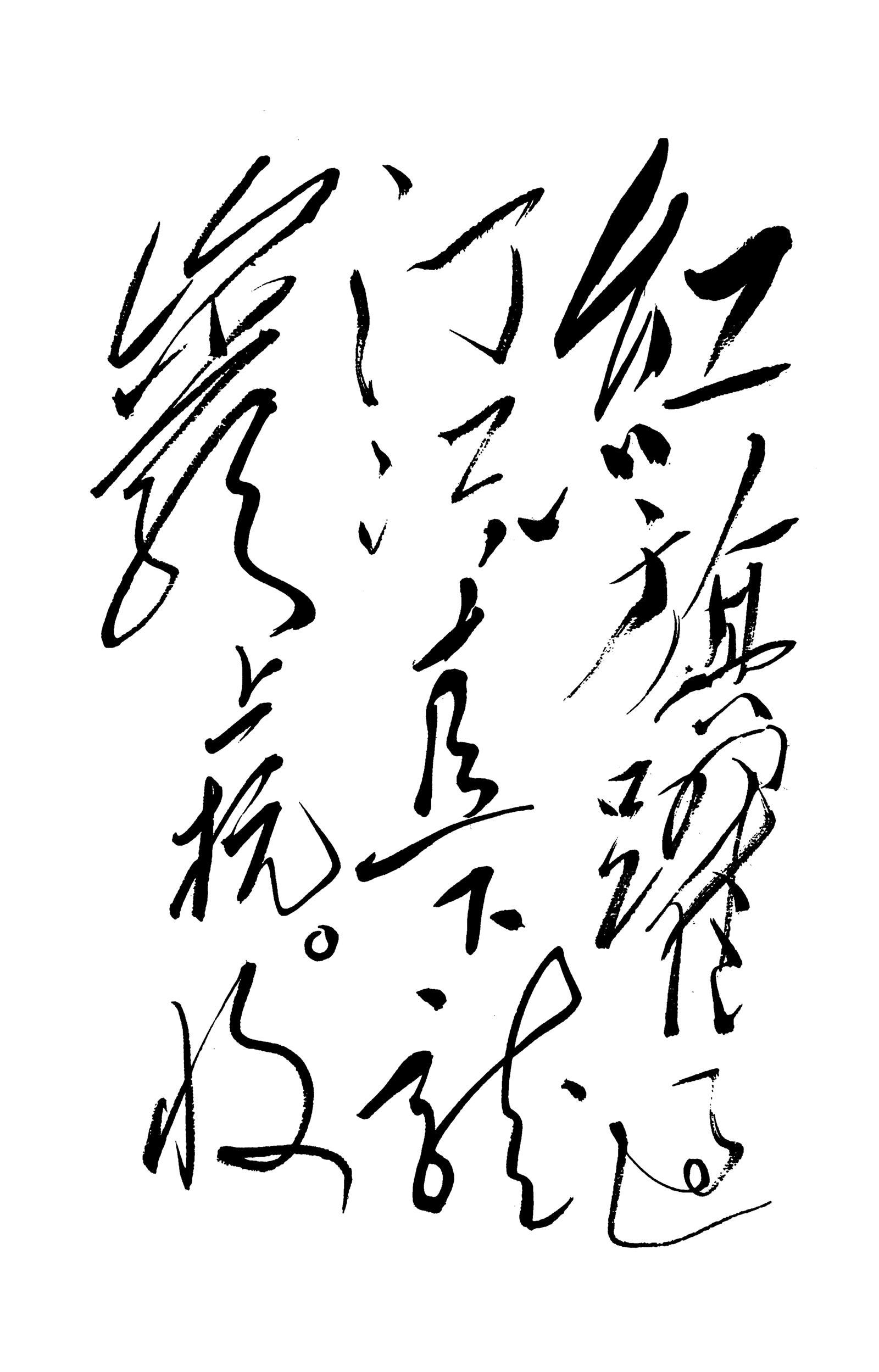

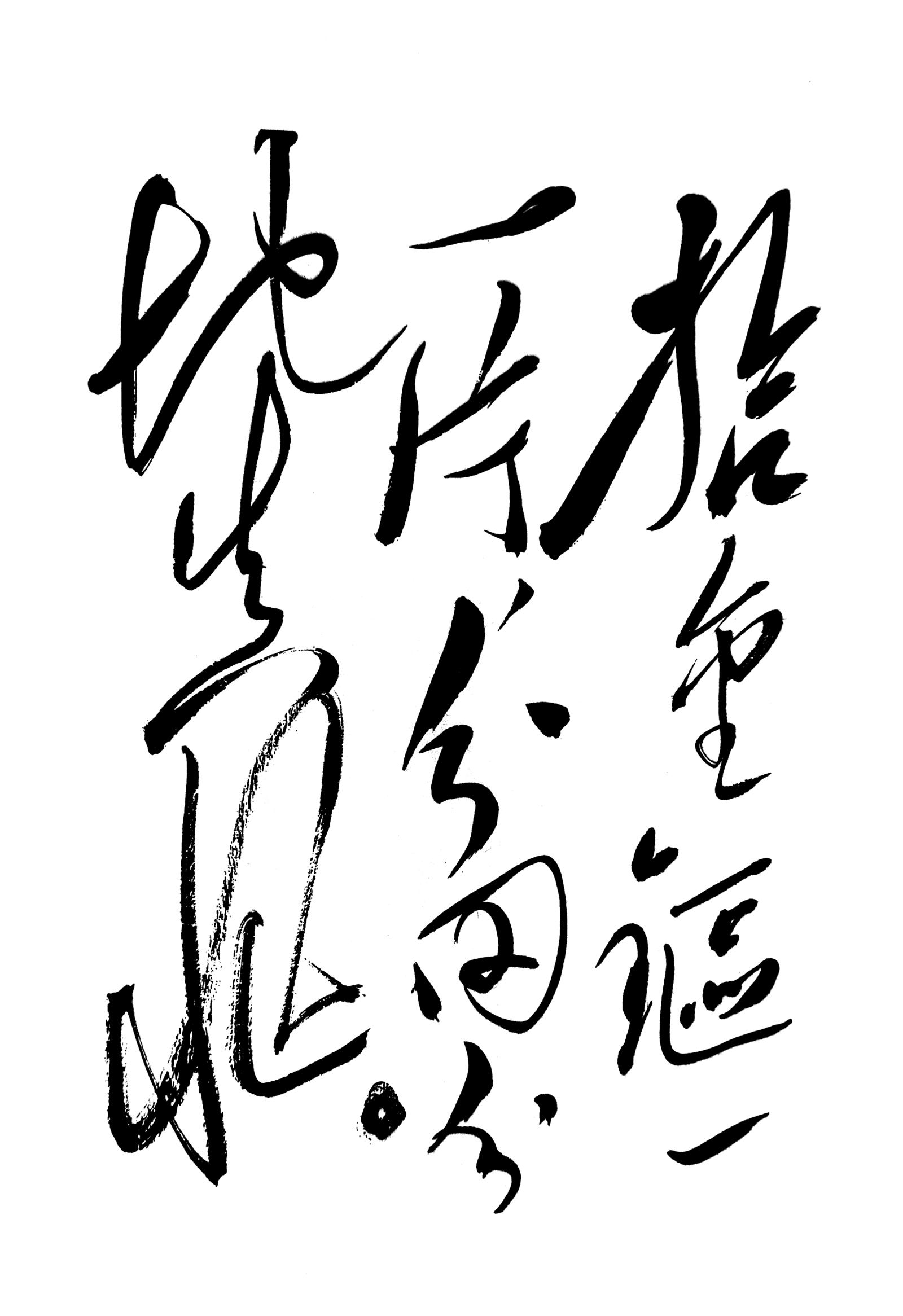

风云突变,军阀重开战。洒向人间都是怨,一枕黄粱再现。

红旗跃过汀江,直下龙岩上杭。收拾金瓯一片,分田分地真忙。

一改清平乐词调低沉、词风婉约的旧例,这首《清平乐·蒋桂战争》只用8句46字,就概述展现了当时军阀混战的时代背景,真实重现了那段极其丰富的革命历史内容。并通过军阀开战与革命力量空前壮大之间的内在联系,生动有力地表现了中国革命迅速发展的趋势。这是革命家、军事家毛泽东关于中国革命必须走农村包围城市、武装夺取政权理论和思想的诗意表达。

风格平实,言简意丰,字字珠玑。这首词最大的特色,是上下两阕一敌一我、一反一正,鞭挞黑暗讴歌光明于一章,泾渭分明、对比强烈;叙事、议论和抒情交相辉映,出言吐词援引典故于一体,既有写实之动,又有抒发之妙。

上片写敌,天怒人怨的军阀重启战端,争权夺利,祸国殃民。写得斩钉截铁,大声呵斥,不乏嘲讽。

风云突变,军阀重开战。首句起笔突兀凌厉。不仅渲染了形势的突然变化,营造出一种浓重气氛,而且十分形象地写出了当时兵荒马乱、变幻莫测的时代特征。各军阀之间忽而握手言和、忽而大打出手,忽而勾心斗角、忽而火并厮杀。一个重字,上承风云,不只道破了军阀的本质,而且揭露其无休无止混战的突发性、频繁性,给国家和人民带来了深重灾难和沉重苦难,烘托出战争恶果的严重和深广。

洒向人间都是怨,一枕黄粱再现。生灵涂炭、民怨沸腾,一个洒字、一个怨字,出语有力、坚定,刻画出水深火热中的百姓对战祸频仍的不满与怨恨。尾句用典却不落陈套,看似轻轻松松、平平淡淡道出,却形象又深刻地戏谑各路军阀企图独霸天下,不过是你方唱罢我登场,都是一个个白日的黄粱做梦。人民痛恨,敌人必败。两个鲜明画面并立呈现,空间广阔又一目了然,揭示出反动派最终失败的历史规律和必然结果。

下片写我,英勇红军龙腾虎跃,解放闽西,分田分地,如火如荼。写得欢天喜地,兴会淋漓,何等轻快。

红旗跃过汀江,直下龙岩上杭。一变上片沉重、激愤的笔调,下片开头采用借代手法,破空而来,用平易直白的写实词句,极具声势描写在军阀混战背景下迅速壮大的红军所向披靡,乘势开辟出闽西新的红色根据地。红旗,色彩鲜明,是革命的象征;跃过、直下,两个动词酣畅饱满,语势流走,极富感染力,彰显英勇红军一举打过、神速攻占的有力如虎和锐不可当。

收拾金瓯一片,分田分地真忙。尾句用典。收拾一词,看似口语,却有来历。军阀割据,荼毒人民,致使山河破碎。人民革命战争是正义的战争,使命就是为了收拾四分五裂的金瓯碎片,表达了待从头收拾旧山河,对革命根据地即祖国大好河山的珍视。接着以口语入词,有声有色描绘根据地开展土地革命,让耕者有其田那一派热火朝天、生机勃勃的动人繁忙景象,反映了穷人翻身当家做主的伟大历史变革。

红旗所到之处,分田分地真忙。这是红色根据地的真欢喜,是中国农民的真欢喜。尤其真忙二字极具本色又极具神韵,还极富亲切、欢乐、热烈的动感、画面感,韵味悠长。

作诗无古今,欲造平淡难。平淡而到天然处,则善矣。通观上下两片,两种情境,两种语调,从内容、感情到语言、节奏,都形成了鲜明的对比,遣词用语凝重准确。无论词牌的句式、声调,都不过如实叙写,貌似平淡,却恰到好处,形散实聚,跳而不乱,极为精当。这样的琢句炼字,言简意深,一语胜人千百,堪称思想性艺术性完美结合的典范。

《清平乐·蒋桂战争》是典型的马背诗,记载了诗家浴血荣光、苦难辉煌的革命战争岁月。成词33年后,毛主席1962年4月在《〈词六首〉引言》作简要说明说,这六首词是1929~1931年在马背上哼成的,通忘记了。《人民文学》编辑部的同志们搜集起来,寄给了我,要求发表。略加修改,因以付之。还特意诠释,包括《清平乐·蒋桂战争》在内的六首词“反映了那个时期革命人民群众和革命战士们的心情舒快状态”。

此前传抄稿题为“进军福建”。1962年5月号《人民文学》发表的《词六首》,只有词牌而无词题。直到1963年12月收入《毛主席诗词》,主席才有意识地选择“蒋桂战争”作为这首词的标题,因为红军挺进闽西与蒋桂战争是密切关联的重要历史事件。并标明创作时间为“一九二九年秋”。

这样,通过锚定特定的历史坐标,将原本泛化的革命叙事转化为具体的历史现场记录,强化了文本的史料权威性。也正因为诗雄那不平凡的经历,造就了独领风骚、别具一格的诗词诗风,使高古典雅的旧体诗词和中国革命的历史风云高度地融会契合在了一起,这首清平乐词也就成为了毛泽东诗歌史上的又一座里程碑。

山下山下,风展红旗如画。闽西闽北,这块藏于福建武夷腹地的一大片红色土地,在近一个世纪前的峥嵘岁月,曾发生过许多或波澜壮阔,或惊心动魄,令人荡气回肠的重大历史事件,深刻影响了中国革命的历史进程,在中国共产党一百多年的历史上有着特殊的分量。

习近平总书记曾在福建工作17年半,对福建八闽的山山水水、一草一木情深意重。9年前,在上杭古田召开的全军政治工作会议期间,总书记同老红军、军烈属等代表座谈时饱含深情地说,闽西,我很熟悉。这是原中央苏区所在地,对全国的解放、新中国的建立、党的建设、军队的建设作出了重要的不可替代的贡献。

三

轰然入夏,悠然入秋。所有的节气,都是前辈赋予后人可触可感的时间刻度。走在二十四节气凡七十二候里,便走在了无比丰富、华美而厚重的文化时空——

此时阴气开始弥漫,秋风起兮,万物渐次凋谢。翅疾如风、爪利如锥、眼犀如炬的老鹰,敏感到秋天的肃杀之气,忽而从高天俯冲,开始大规模搏杀鸟类。但鹰杀鸟而不即食,如祭然;还不击有胎之禽。是说老鹰捕获到猎物却不马上享用,而是像人类一样将供品码放在一起,如同祭祀;还有不捕杀正在孵化或哺育幼雏禽鸟的习性义举。春季曾有雨水节令东獭祭鱼,秋季处暑时节,竟也有一场“犹若供祀先神”的仪典。此谓头五日处暑一候鹰乃祭鸟。

风飘飘兮雨飒飒,对潇潇暮雨洒江天,一番洗清秋。随着处暑的深入,环境开始表现出肃穆的气氛,天地的表情也变得严肃了,仿佛整个世界都沉浸在一种沉静而庄严的氛围中。肃者,既为肃清,也为肃杀。上苍严慈相济。春夏滋育生长,体现的是慈;秋冬肃杀遮藏,体现的是严。处暑阳消阴长,也就即将由慈到严了。这是自然的秩序和法则。大漠朔风,沙场夕阳。故历来赏以春夏、刑以秋冬,万物始萧、恭敬为肃。此谓再五日处暑二候天地始肃。

阴气渐长,暑将伏而潜处也。由此带来的昼夜温差化作了丰收的甜蜜;而肃杀与萧瑟的背后,也成就了花的芬芳、果的橙黄。禾者,黍稷稻粱之类的农作物总称;登即岁稔,泛指谷物开始成熟,代表沉沉嘉穗、五谷丰登、稼穑繁忙的秋收。处暑禾田连夜变,稻花香里说丰年。打枣起蒜摘棉花,刈麦割稻收高粱。田地繁忙的处暑时节,洋溢着秋实丰收的喜悦。处暑满地黄,家家修廪仓。也应了那句老话,处暑立年景。此谓又五日处暑三候禾乃登。

随着处暑三候的次第到来,整个秋景渐次拉开序幕。各种农作物纷纷驶入了灌浆成熟的快车道,大自然也徐徐进入一个色彩斑斓的季节,人们可以深刻感受到处暑节气带来的自然变化与人文寓意。

从当年毛主席的“分田分地真忙”,到今天习近平总书记的“老百姓是天,老百姓是地”,一脉相承表明共产党的初心和使命,就是为人民服务的,就是为老百姓办事的,让老百姓生活更幸福就是共产党的事业。

秋之色为热的赤,如杲阳,如红叶。正所谓收获之已有而希望还未尽。丰收的秋天,恰是一个体地法天、负阴抱阳,水到渠成、瓜熟蒂落的关键时节。

一分耕耘,一分收获。寥寥几字却饱含智慧,蕴含着深刻的哲理。这是对自然的敬畏与感悟,也是对美好生活的期待与憧憬。

编辑:罗欣