八十年·再向前⑤丨文星湾的薪火

作者:王婉玲

文章来源:七一客户端发布时间:2025-08-24 07:48:14

2025年7月25日,重庆自然博物馆新馆。

一群孩子踮着脚比划着恐龙骨架的大体形状,一旁,一名穿蝴蝶花纹裙子的小女孩贴在昆虫标本箱上,目不转睛地观察着虫类标本,维拉斯闪蝶的翅膀在她瞳孔里折射出蓝紫色的光斑。

不远处,一位老奶奶正望着这群孩子,感受他们的活泼朝气和对知识的渴望。老奶奶名为曹幼枢,曾是重庆自然博物馆古生物标本的库房管理员。

“这是釜溪峨眉龙,1974年发掘于四川省自贡市伍家坝。”跟随着孩子们的身影,曹幼枢念叨,她思绪纷飞,回到从前。

战火纷飞中的使命

重庆自然博物馆的前身是中国西部科学院。

1930年,由爱国实业家卢作孚创办的中国西部科学院,是西部地区最早的科学研究机构。抗日战争时期,中国西部科学院帮助内迁的中国科学社生物研究所、中央地质调查所等20余所学术机构尽快落地、恢复研究工作,同时面向川康滇地区开展大规模科学考察,为战时大后方经济开发,以及西南地区动植物标本、地质状况等提供有力的自然科学研究支撑。

“抗战大后方科技事业发展的‘诺亚方舟’、抗战时期中国的‘科学中心’,是对当时延续科学火种、践行科学救国的中国西部科学院最好的肯定。”曹幼枢称。

彼时,常隆庆、黄汲清、杨钟健等科学家抱定实业救国、科学救国的信念,在爱国、创新、务实、奉献、协同、育人的热忱中,艰苦奋斗、无私奉献,彰显经世致用的家国情怀,取得丰硕的科研成果——发现攀枝花钒钛磁铁矿;制作第一件中国地形浮雕;首次公开展出第一具由中国人发掘、研究、装架的恐龙骨架“许氏禄丰龙”……

同时,中国西部科学院与各单位密切合作,联合筹备建立起以“从事科学教育之推广及专门学科之研究”为宗旨的中国西部博物馆。

作为社会教育的重要载体,博物馆是彼时大众科学教育的具体表现之一。但那时,中国博物馆事业正因战争遭受重创,博物馆数量急剧下降。中国西部博物馆的建立,代表着科学的大众化,也代表着战时不停歇的科学促进与推广,极大程度提振了人们的信心。

科研科普一脉相承

抗战胜利后,科研机构回迁,留下大量研究报告、标本等科研成果,中国西部科学院和中国西部博物馆肩负起守护抗战科研成果、传承科学救国思想的历史重任。

1950年,中国人民解放军重庆市军事管制委员会北碚分会接手管理中国西部科学院和中国西部博物馆并沿用原来的楼房,于1952年将二者合并改组为西南人民科学馆。

昔日中国西部科学院由此走上了博物馆的发展道路,让科学的火种代代相传。

历经西南人民科学馆、西南博物院自然博物馆等多次机构的变更,1955年,此地正式挂牌为重庆市博物馆北碚陈列馆,但因大量标本、研究报告和工作人员一同搬迁至重庆市博物馆,北碚陈列馆陷入短暂沉寂。

1973年,为筹备“四川脊椎动物陈列”,珍贵标本与古生物化石等重“回”故地,工作人员也随展回到这里,这方天地再次活跃起来。

筹备展陈的时光里,北碚陈列馆内处处跃动着忙碌的身影——他们时而热烈讨论,时而凝神思考。穿梭在展厅的身影,透过玻璃窗的阳光在地上投下长长的剪影,仿佛与此前那些在战火中坚守科研事业的学者隔空相望。

昨日科研是为救国,今天策展是为育人,不变的是对科研事业的赤诚与坚守。

1974年,“四川脊椎动物陈列”顺利开展;1975年,“四川自贡恐龙化石展览”顺利开设。北碚陈列馆迅速吸引了大量参观者。

“络绎不绝的参观者中,有求知若渴的莘莘学子,还有包括美国第41任总统乔治·布什在内的国际人士。”曹幼枢称,可以说在当时,北碚陈列馆是重庆对外开放的窗口之一。

以实物为教材、以展陈为课堂,将自抗战时期积淀的自然科学研究成果浓缩于方寸之间,这个抗战遗址正在孩子们期待的眼神里,在写生者的画笔下,在国际人士的惊叹声中,不断成为传承抗战精神、弘扬科学精神的重要阵地。

自然科学的传承与新生

1991年,重庆自然博物馆独立建制。

2015年,重庆自然博物馆新馆开馆。新馆外形就如黄葛树的根系,蜿蜒交错扎根在巴渝大地之中,露出属于自然界的生命之美。内里,包含“动物星球”“恐龙世界”等6大基本展览,同时还利用AR(增强现实)、VR(虚拟现实)等技术让游客感受真实的藏品、沉浸的场景和多元的研学体验,新馆由此成为跨越时空的“立体教科书”。

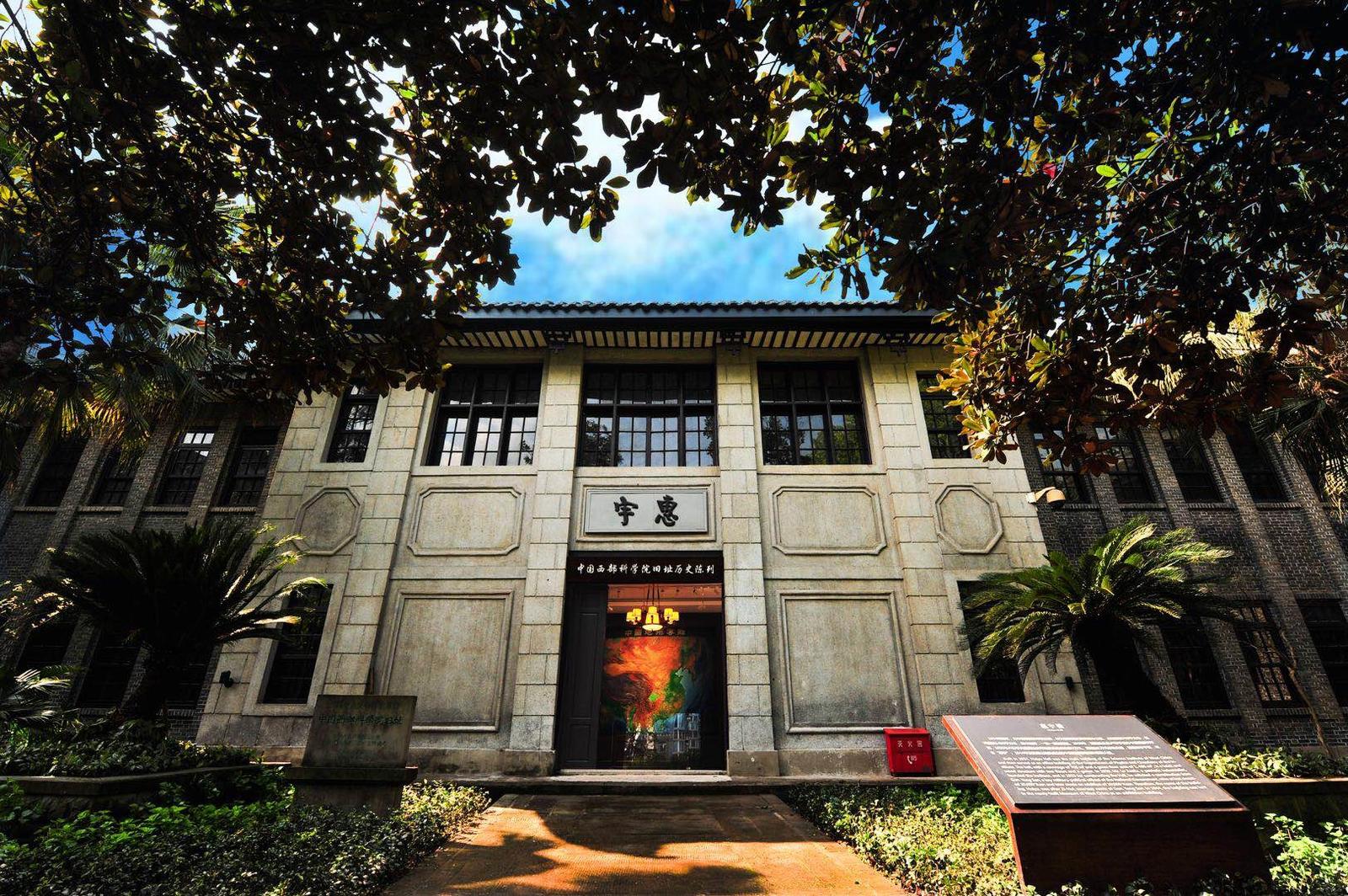

而在距新馆约10分钟路程的文星湾42号,中国西部科学院旧址坐落于此。时过境迁,青砖黑瓦房的墙面上已透出些许岁月痕迹,不过,西式建筑的恢宏尺度与东方美学的细腻韵味依然在此交织,瞬间便能将人拉回那段为科学救国、艰苦奋斗的岁月。

2006年,中国西部科学院旧址被公布为第六批全国重点文物保护单位。2018年,重庆自然博物馆在中国西部科学院旧址内开设“科学魂 强国梦——中国西部科学院旧址历史陈列”,讲述中国西部科学院和中国西部博物馆的发展故事。

“90多年前,重庆竟然有这么厉害的科学院。”踏入中国西部科学院旧址里的惠宇楼,游客曾莉发出惊叹。在她面前,一件“中国地形浮雕”伫立着,这便是由中央地质调查所设计、中国西部博物馆制作的地形浮雕。再往里,地质勘探图、科研工作报告、植物标本、动物骨骼……玻璃展柜层层叠叠,静默地铺展开一部厚重的科学史书。

“这里有近200件历史文献和动植物标本原件。”曹幼枢笑道,“若站在外街,很难想到身侧的建筑其实已经与‘科技’‘自然’打了近一个世纪的交道。”

如今,新馆搬迁、人流减少,但那些为抗战奋斗的人和事的记忆,隐藏于中国西部科学院旧址里的草木砖瓦中,从未褪色。

从科学救国,到如今以科普助力强国建设,无论是曾经的中国西部科学院,还是现在的重庆自然博物馆,它们都在守护自然根脉、弘扬科学精神的道路上前行,让抗战时期的科学精神薪火相传,从而照亮求知者的心灵。

这正如“科学魂 强国梦”展览尾厅展板所述:历史远去,丰碑永存;传承科学,富强国家。

编辑:王婉玲