郝安专栏|独领风骚之白露赏析:霹雳一声暴动

作者:郝安

文章来源:七一客户端发布时间:2025-09-07 07:00:00

一

当太阳驰而不息,一路行至黄经165度,便迎来了花叶凋而未凋、欲落未落,草木黄而未黄、欲枯未枯的白露节气。

这个时候,既有无边落木萧萧下的苍凉,又有落霞与孤鹜齐飞的绚丽,天南地北也就算真正入秋了。

一二三四五,金木水火土。天地分上下,日月照今古。四时配五行。五行学说除了其中的土对应夏末秋初湿热的长夏,或寄旺于四季之末,没有匹配一个独立的完整季节;盖木火金水,分别对应春夏秋冬。秋者,属金;金者,色白。故秋之风曰金风,秋之露曰白露也。

白露者,八月节,气始寒。水土湿气,凝而为露;阴气渐重,露凝而白。空气中的水汽遇冷凝结在地面和近地物上的露,类似轻霜,是白露节气特有的一种自然现象。

谛观之,原来步入仲秋的秋家小三,其形虽在于露,其意却在于凉,意味着一年里最鼎盛的高温阶段已过。尽管暑热时不时还会偶露峥嵘,但寒秋终究势不可挡,开始大刀阔斧扩展自己的地盘。

一夜秋风一夜凉,一场白露一场霜。经过严肃刚正的处暑,到白露时节大体上基本完成了由夏入秋的过渡。随着太阳直射点的南移,北半球的日照时间逐渐缩短,光照强度也有所减弱,地面辐射散热加速,温度下降趋势明显。

当东北西北最北部已然出现初霜冻,华北大部在大步流星迈向金秋,迎接一年中最宜人的时节,冷空气正东征西讨,一路向南。天高气爽的秋天版图,开始向立秋后与真正的秋天尚有一段距离,炎热依旧紧紧把握着的江南华南地区稳步拓展。

作为秋季的第三个节气,白露标志着夏季风的逐渐退却和冬季风的悄然登场,预示着天气即将由炎热转向凉爽,频频入侵的冷空气由此转守为攻。至此,旷日持久的暑热明显败下阵来,爽快的秋凉终于占据了主场。

天高云淡、玉露生凉,寒气渐起、露凝成霜。白露是全年昼夜温差最大的时段,一些地区温差竟会高达10度左右。玉阶生白露,夜久侵罗袜。难怪智慧的先辈早有论断,说白露大抵早温、昼热、晚凉、夜寒,一日而四时之气备矣。意思是在白露的一天当中,像是四季在轮替值守,早晚秋凉,夜深寒意袭人,白天夏热。这正是孟秋结束、仲秋开始的时令典型特征。

一年四季,凡二十四节气,都是如椽如柱,如圭如璋;不分轩轾,各有千秋。但用表示颜色的形容词来命名的亭亭白露,又独一无二,与众不同。

细品白露,构词轻盈轻柔,吐字轻声轻气,一个字是诗,两个字是画,活泼泼、俏生生,一见如故、再见如初,浑然自成、通身诗意。既在烟火居家的日常,也指引着美好的诗和远方。

二

白露初降、清风徐来,山河向晚、人间半秋。

外在清澈的白露是惊艳的、绚烂的;内里澄明的白露也是静谧的、淡然的。一路走来,大自然的节序步入了整个秋天最美好的时辰。

秋风萧瑟,洪波涌起。98年前的1927年,从春天到秋天,却是中国革命史上一段极为特殊和跌宕的岁月,年轻的中国共产党遭受到了成立以后从未遇到过的严峻考验。蒋介石和汪精卫在这一年的春天和夏天相继举起屠刀,背叛革命,发动大逮捕、大屠杀的四一二、七一五反革命政变,国内政治局势陡然逆转。

神州大地一时笼罩在腥风血雨之中,中国革命处于命悬一线的紧要关头。在白色恐怖中,革命者血流成河。国共合作全面破裂,国共两党合作发动的大革命宣告失败。

面对反动派的血腥屠杀,中国共产党和中国人民没有被吓倒、被征服、被杀绝。他们从地上爬起来,揩干净身上的血迹,掩埋好同伴的尸首,又继续战斗了。

就在这年立秋的前一天,中共中央在湖北汉口秘密召开紧急会议,史称八七会议。出席这次会议的毛泽东一语惊天下:以后要非常注意军事。须知政权是由枪杆子中取得的。

八七会议是一个转折点。给正处在思想混乱和组织涣散的中国共产党指明了新的出路,为挽救党和革命作出了巨大贡献。这是由大革命失败到土地革命战争兴起的历史性转变。

等大地酝酿,等白露为霜。随着一阵秋风,是一记凄厉的唿哨;伴着一场秋雨,是一声嘹亮的号角。

风过留声,雨落成诗。如果说,百年前共产党人擘画了中国革命这首慷慨纵横的史诗,那么其中最激越的一行,就数1927年9月9日白露节气,毛公润之锵金鸣玉、声振林木的《西江月·秋收起义》——

军叫工农革命,旗号镰刀斧头。匡庐一带不停留,要向潇湘直进。

地主重重压迫,农民个个同仇。秋收时节暮云沉,霹雳一声暴动。

寒风冷雨,晓风残月。那年那月那日,秋非寂寥之秋,正赤旗初展;露非寻常之露,乃忠肝义胆。八七会议后,毛泽东以中央特派员身份回到湖南,传达八七会议精神,改组湖南省委并领导湘赣边界秋收起义。

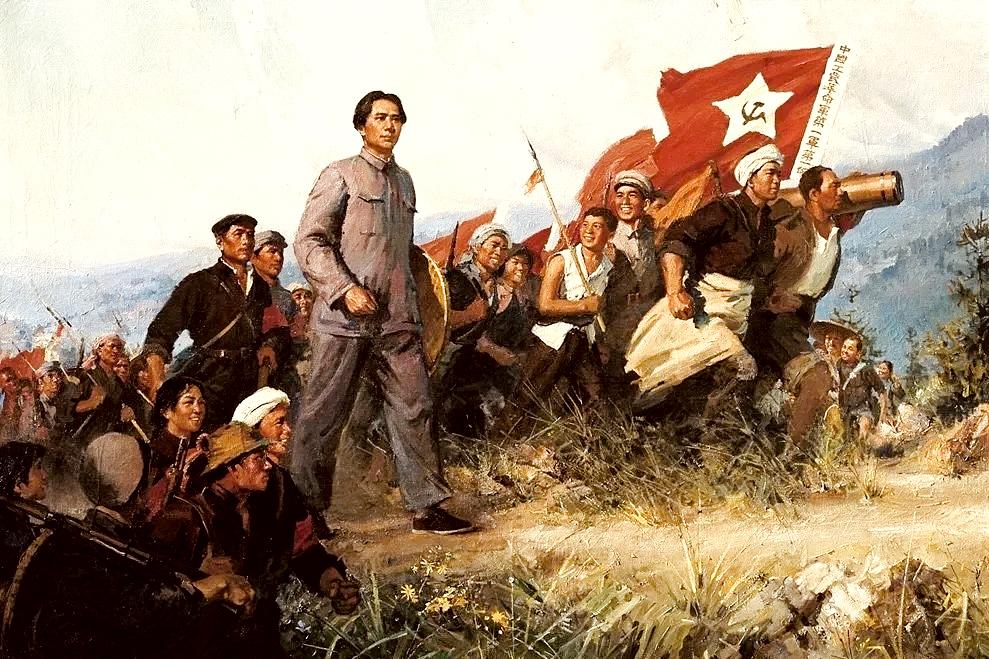

穿长衫、留长发,身子也显得特别颀长的一介书生,这时用握贯笔杆子的手,抓起了枪杆子。以毛泽东为书记的中共湖南省委前敌委员会,将参加起义的各路武装5000余人统编为工农革命军第一师,公开打出共产党的旗子,真刀真枪拉起了一支武装力量。

在攻打中心城市长沙的三路人马相继受挫后,毛泽东审时度势,运筹帷幄,并力排众议,果断改变计划,率部队退到浏阳文家市集中,主持召开前委会议,决定到敌人统治力量薄弱的农村山区寻找落脚点。从进攻大城市转到向农村进军,这是中国人民革命发展史上具有决定意义的新起点。

湘赣边界,山高林密。在用踢踢踏踏的步履和平平仄仄的枪声押韵的呐喊声里,这支队伍呼啸着冲决罗网,揭竿而起;集结会师,兵发罗霄;进军井冈,上山割据。

西江月词牌,由民间流行曲逐渐与文人创作统一后,格律日益完善,最后脱离乐谱蜕变为成熟的文学范式。正体双调50字,前后段各四句。毛主席的这首《西江月·秋收起义》,遣词造句,明快有力,富有文采;层次分明,首尾呼应,结构严谨。全词凝炼、集中、紧凑,雄劲奔放,开历史之先河,抒革命之先声,是最早最直接颂扬革命的最强音。

上片叙述秋收起义的组成、经过及行军路线、暴动的进攻方向。头两句铿锵鲜明的语言近乎白话,开门见山、开宗明义点出军名、旗名,直截了当挑明秋收起义的革命性质,使工农革命的特点表现得一清二楚,营造了昂扬奋发、气壮山河的氛围。

斧头劈出新世界,镰刀割断旧乾坤。秋收起义部队破天荒使用“工农革命军”番号,具有划时代的重大历史意义。起义筹备阶段,毛泽东在给中央的信中,就明确指出:国民党旗子已成军阀的旗子,只有共产党旗子才是人民的旗子。军旗底色是象征革命的红色,旗中央是代表中国共产党的五角星;五星内镶着镰刀斧头,代表农民和工人。旗幅白色布条上写着“工农革命军第一军第一师”。整个旗帜的含义是:中国共产党独立领导的工农革命武装力量。

紧接着列出行军的地点、进军的方向。将起义的行动路线写得具体而有气势,当时情形活脱脱跃然纸上。尤以当地名山名水匡庐、潇湘指代两地,简练含蓄,富有魅力,充满诗情画意。不停留三字,突出起义军的勇往直前;直进二字,坚决明快,表明起义军直捣敌人要害的顽强意志。

下片追叙秋收起义爆发、成功的原因,以及不可阻挡的浩大气势与深远影响,照应上片必然的因果关系,显得结构完整,极具说服力。

头两句鲜明揭示出地主与农民之间异常的尖锐矛盾。地主阶级的残酷剥削和压迫,迫使广大农民同仇敌忾、奋起反抗。重重,极言地主阶级各方面压迫的沉重;个个,极言农民群众齐心反抗的势力之大之强。同仇,同心协力,对付敌人。典出诗经,既风雅又易懂。

哪里有压迫,哪里就有反抗。本应充满获得感的秋收时节,辛勤劳作的农民却因地主重重压榨,愁肠百结,暮云阴沉。随着阶级矛盾的激化和共产党人的引导,农民群众不断觉醒。霹雳一声,这是风暴雷雨前的征兆,武装暴动犹如箭在弦上,一触即发。

《西江月·秋收起义》直陈其事,抒怀言志,力胜千钧。诗意十足地真实再现了秋收起义的历史,深刻揭示了农民暴动的根源和正义性,表达了对革命战争的无限赞美,具有独特的诗史价值。成词后很快在起义部队传开,极大地鼓舞了起义战士的战斗意志。

白露之为气,天地之呼吸;起义之为举,民族之脉动。文家市转兵,似露珠避烈阳而存根本,终汇洪流;三湾村改编,如霜花凝寒枝以塑新型,再造戎行。

器大者声宏,志高者意远。从山冲里出来,又到山沟里落脚;从霹雳一声暴动,到红旗打上井冈山。他的对手以为这又是梁山泊落草、绿林军聚众、金田村起事。哪里知道毛泽东早就跳出了一般农民起义啸聚山林的旧套路,而直取历史唯物主义和辩证唯物主义的新境界。后来红军、解放军就是沿着这条路横扫江南江北,问鼎北平的。

1958年,毛主席对已发表的诗词自注简短的写作背景:一九二七年,大革命失败的前夕,心情苍凉,一时不知如何是好,这是那年的春季。夏季,八月七日,党的紧急会议,决定武装反击,从此找到了出路。5年后与来访的外国友人谈话,主席又提到了当年:白色恐怖一来,工会、农会都被搞掉,我们毫无办法,只好拿起枪来同国民党打仗。谁叫我去打仗的呢?是帝国主义和它的走狗蒋介石的白色恐怖逼着我们去打仗的。

在战争中学习战争,毛泽东学会了统兵打仗、料敌制胜之道。这一打就打了22年,打出了一片新天地,打出了一个新中国;也打出了一个文韬武略的天才军事家,打出了一位独领风骚的马背诗人。蒋介石曾气急败坏地说,一个乡野村夫,带着一群泥腿子,竟把一个中国搞得天翻地覆。

秋收起义,是毛泽东直接领导发动的第一次军事行动,而实录这一革命历史事件的《西江月·秋收起义》是起义的指挥者、战士兼诗人的第一首军旅诗词,具有划时代的不朽意义。

这首词最早在1956年8月号谢觉哉《关于红军的几首词和歌》一文中披露,词题“秋收暴动”。次年7月号的《解放军文艺》在一篇评论毛泽东诗词的文章中,也论及了这首词。1986年人民文学出版社出版的《毛泽东诗词选》,这首千秋暴动第一诗才正式发表。并根据作者修改的抄件,将传抄稿过于直白具体的“修铜”改为“匡庐”,将“便向平浏直进”改为“要向潇湘直进”,不仅更为确切,诗意也大为增强。1996年9月收入中央文献出版社《毛泽东诗词集》一书副编。这首词未见有作者手迹留存。

著名诗人、中国人民解放军军歌词作者公木先生鞭辟入里评价,如果说秋收起义是标志中国革命的里程碑,那么,这首《西江月·秋收起义》便是矗立在中国革命风云中的纪念碑的碑文。它本身就是一杆刺破凛凛秋风的红缨枪,就是绣在飘展的红旗上的斧头镰刀。

三

经天纬地的二十四节气,虽不是一气呵成,却栉风沐雨、穷极工巧,收纵张弛、别有春秋。

每个节气照例分为三候,每候5天。每一个节气的头五天又五天再五天,都有与之相应的物候特征。飞禽走兽、花鸟虫鱼,它们规律性的行动,常被看作区分时令节气的重要标志。

一花一容貌,一鸟一啁啾。却原来秋天的第三章,体现自然气温变化的白露,其节气物语均与知时守信的依人飞鸟相关。

鸟是大自然的精灵。它并不是万物中最强壮的,也不是最聪明的,但属最能适应变化的物种,加上地栖树栖水栖的生态域优势,让它们能够躲过史上大灭绝灾难,代代延续下来。

具有周期性迁徙行为,每年沿固定路线在繁殖地,也即营巢地和越冬地往返迁徙,更换栖息地的叫候鸟;终年留居固定栖息地生活繁殖,通常不进行远距离迁徙的,称为留鸟。

鹰击长空,鸽翔千里。候鸟天生有着自己的导航系统,即使行程再漫长,也很少偏航迷失方向。更有甚者,御风而行,竟能在空中持续飞行5年不落地。这种叫作漂泊信天翁的大型候鸟,一生的飞行公里数足以绕地球两百多圈。

诗情画意的白露时节,虽说天气底色大多是宜人的,但随着南飞大雁的唳鸣,秋之萧瑟复杂情绪瞬间被拉得满满——

白露一候鸿雁来。鸿雁,家鹅祖先,大雁的一种,性喜结群。对气候最为敏感,是物候观测史上重要生物标识的候鸟。八月雁门开,雁儿脚下带霜来。随着白露到来,鸿雁发出信息,组成数十数百甚至上千的大群,纷纷开始它们的迁徙之旅,要从遥远渐冷的北方飞往遥远渐暖的南方,寻找过冬栖息地。这一自然现象,不仅展现了秋日云间波上、雁行鸿序特有的景象,更寄寓了人们对远方亲人的深深思念。

白露二候玄鸟归。玄鸟即燕子,故乡在北方,北方色玄,故名。大雁南飞后,燕子也开始了向南寻找过冬乐土的大迁徙。传统文化观念中,燕子被视为一种象征着吉祥的鸟类。春暖时分玄鸟至,秋凉时节玄鸟归。来时是比翼双飞而来,去时是拖家带口而去。一来一回,转换了空间,也变换了季节。从燕子的迁去和归来中,人们体味着天气的变化、节气的更替,更感受到了比候鸟迁徙更深一层的生命递进相袭。

白露三候群鸟养羞。大雁和燕子怆然离别,留守的或以浆果或以虫卵为食的群鸟,也随着白露时节的深入,敏感到肃杀之气,趁着秋果丰硕、秋虫肥美大快朵颐,养得羽翼丰满,以此御寒。并纷纷就地取材,勤快觅食,开始筹措藏储干果等粮草,以备冬之养也。羞者,从食,通馐,一般不单用,常用词有珍馐、馐膳,指粮食,也指美味食品。此候也是借百鸟所为提醒人类,珍惜白露之秋,抓紧为过冬做好准备。

鸿雁的南飞,玄鸟的归来,群鸟开始储备食物,都是白露特有的景致,共同构成了一幅生动的仲秋画卷。

白露年年相似,人间岁岁不同。近百年前血与火的白露时节霹雳一声暴动,孕育了新中国。由是百多年来,秋入云山,物情潇洒。共产党感动着年年岁岁,共和国芬芳着岁岁年年。

天地节律永恒,人间正道沧桑。世间万事万物都是接续前进,走过一节,再拔一节。夏季风辞了,冬季风来了。让我们徜徉在新时代仲秋丰收的长廊——

聆听历史的交响,感恩岁月的赐给,向着更加美好的未来,开启充满希望的新前程。

编辑:罗欣