七一文学|陪一朵小花慢慢开

作者:郝树静

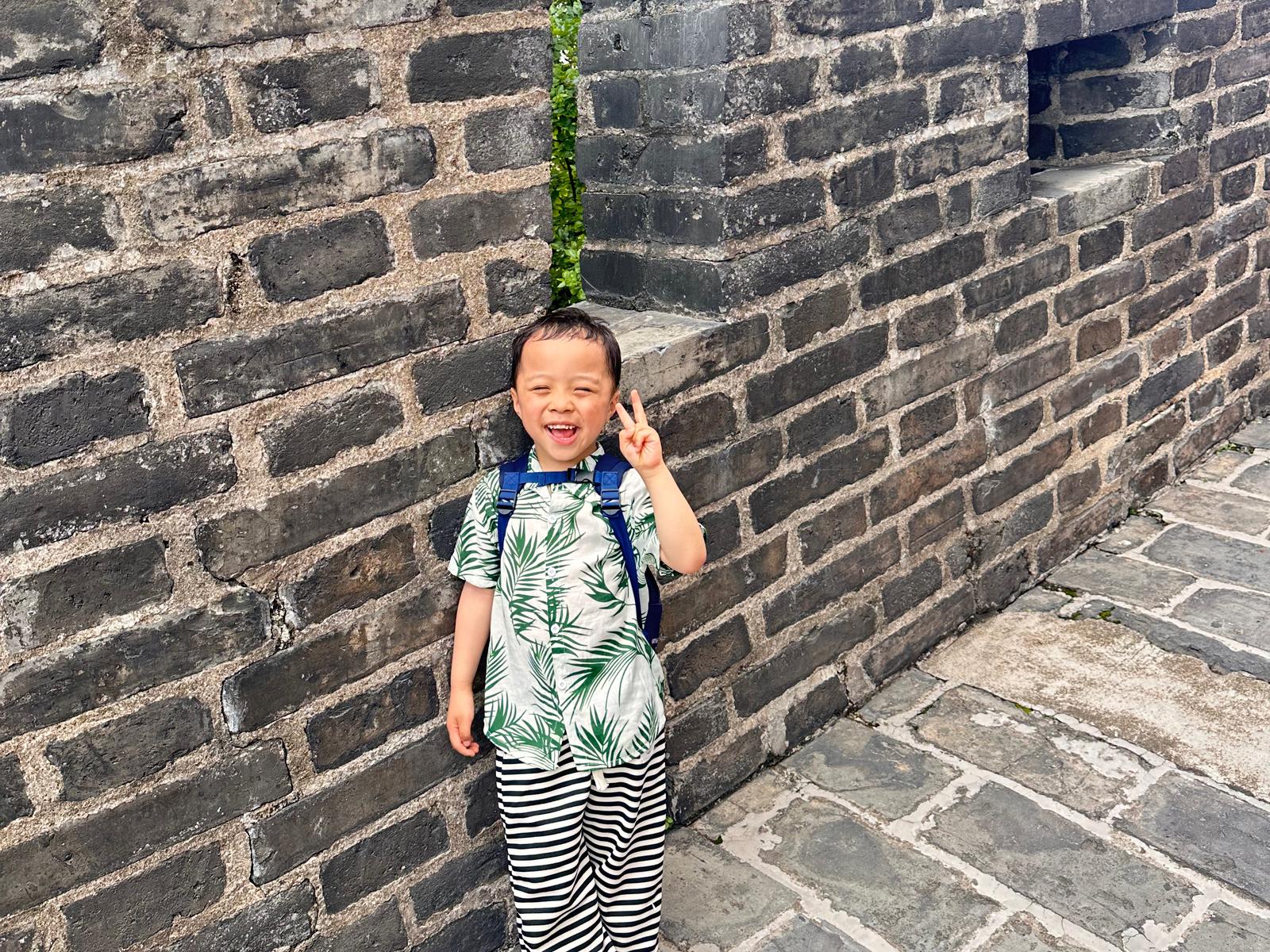

文章来源:七一客户端发布时间:2025-09-11 16:04:44五岁的儿子,每天都有用不完的精力——沙发靠背是他的山头,他能从这头冲到那头;地板刚拖干净,转眼就是他用玩具小车压出的轨道印子;吃饭的时候,一勺米饭能含在嘴里十分钟,眼睛却盯着电视里的动画片一动不动……

“快点吃!”“跟你说了多少遍,不许爬那么高!”“你再这样,我就……”

过去,我高八度的声音总是家里的背景音,这些话我说得口干舌燥,他听得左耳进右耳出。吼叫的结果,通常是他愣一下,然后变本加厉,或者干脆“哇”地一声哭出来,高分贝的噪音和满地杂乱的玩具,让场面更加混乱。

我一度觉得,问题就出在他身上。是不是太调皮了?是不是管不住自己?我甚至怀疑他有多动症,不然怎么会一刻也停不下来。我心里很焦虑,那种感觉就像脑子里有蚂蚁在爬,知道问题在哪里,却永远不知道该怎么办。我既没有办法管好孩子,也没有办法管好自己的情绪。

最后,我还是带他去医院看了医生。在儿童保健诊室里,我把“战况”跟医生说了一遍。我说他怎么不专心,怎么小动作多,怎么讲道理就哭。医生听得很耐心,没怎么打断我。等我说完,医生看着我,问了一个问题:“咱们自己小时候,有没有因为爸妈的打骂或者冷嘲热讽,就突然下定决心,‘我一定要变得更好’?”

我一下子愣住了。想起了我小时候,因为考试没考好,妈妈把试卷摔在我面前,说我“真笨”。那时候,我低着头,脑子里一片空白,唯一的念头就是想逃走。我没有因为那句“真笨”就立刻开窍,反而有好长一段时间都害怕考试。

是啊,好像真的没有。从来没有一次,是因为被吼叫、被指责,才心甘情愿地想要变好。我牵着孩子的小手,走到医院大门外,一路都没怎么说话,心里五味杂陈。我想,也许我一直在用我最不喜欢的方式,来对待自己最爱的人。我总想着把他“扳正”,却从没想过,他也许只是需要我蹲下来,看看他。

“扳正”这两个字背后,藏着一种不信任,一种默认他“长歪了”的评判。我急着把他身上的那些“毛病”——坐不住、爱插嘴、小动作多,一个个修剪掉,就像给树木剪去多余的枝干。我把他当成了一个需要被塑造的对象,而不是一个活生生、有自己感觉的人。

我总觉得他那些行为是“错”的,是需要被“纠正”的。可一个五岁的孩子,他的世界和我们本来就不一样——他坐不住,也许不是不听话,只是他身体里的能量需要一个出口,就像小狗需要撒欢儿跑一样;他吃饭老是掉饭粒,也许不是因为调皮,只是他更容易被窗外飞过的一只蝴蝶吸引,那是他探索世界的方式;他讲道理就哭,也许不是耍赖,只是他还不太会用语言表达自己的委屈和愤怒,眼泪是他最直接的出口。这些都不是“错误”,这是他那个年龄本来的样子。我却总想跳过这些,让他直接变成一个懂事、自律、符合我期待的小大人。我想要的,并不是一个真实的小孩,其实是一个简化了的、便于我“管理”的孩子。

我想,需要改变的不是孩子,而是我的观念。

改变是从一件小事开始的。那天,又到了练字的时间,他照例不肯,一扭头就跑去玩他的赛车模型。换作以前,一场“战争”又要爆发。那天,我忍住了,什么也没说,也去找了一本字帖,在他旁边坐下,自己翻开一页,拿起笔,一笔一画地写起来。他玩了一会儿,见我没动静了,就悄悄凑了过来,小脑袋靠在我的肩膀上,看着我的笔下出现一个又一个的字。

“妈妈,你在写什么?”他小声问。

“妈妈在练字,抄写一些古诗词。”我没抬头,继续写。

他又看了一会儿。客厅里很安静,只有笔尖摩擦纸面的“沙沙”声。5分钟后,他放下了手里的玩具,搬来了自己专用的小板凳,拿起笔和纸:“妈妈,我也要写字,我要和你比赛,看谁是第一名。”

我心里长舒了一口气,没想到,不骂孩子不控制孩子,效果更好。

不过,家里也不是从此就天下太平了。他还是会发脾气,有一次气急了,又把玩具扔了一地。我看着满地的狼藉,火气也往上冒。但我忍住了,等他哭声小了点,我走过去,挨着他坐下,对他说:“你把玩具都扔了,妈妈看到了,你很生气。但是现在家里这么乱,妈妈看着,心情也很不好。妈妈心情不好了,就没力气给你讲故事,也不想带你出去玩了。”

我说得很平静。他抽噎着,抬头看了看我,又看了看满地的玩具。过了一会儿,他一声不吭地站起来,开始一个一个地把玩具捡回箱子里。

那天晚上孩子睡着后,我想了很久,我意识到,教育可能真的不是把孩子塑造成一个标准的样子,而是像疏通一条小河,得顺着水的方向,帮他清理掉一些石头和淤泥,让他自己流得更顺畅。现在,家里还是会乱,他还是那个精力旺盛、偶尔让人头疼的男孩。但我们之间那种紧绷绷的气氛却逐渐消失了,取而代之的是友善和理解,还有包容。

原来,他吃饭撒饭粒,我就火气往上冒。现在我明白了,我可以让他自己把撒的饭粒捡起来,而不是我一边骂他一边整理;他把沙发和床弄得乱糟糟,我也用不着生气,只需要让他重新整理沙发和抱枕,我在旁边辅助就行。

我开始不再执着于让他成为一个“不犯错”的孩子,而是学着去培养一个“会承担”的孩子。当我把收拾残局的权利和责任都交给他时,我发现,我收获的不仅仅是一个渐渐变得整洁的家,更是一个有勇气去尝试,去承担的孩子。

原来,过去的那些生气和筋疲力尽,根源并不全在孩子身上,而在于为人父母的那份根深蒂固的“控制欲”。我总想掌控一切,掌控他的行为,掌控家的秩序,甚至掌控他成长的节奏。一旦失控,随之而来的便是巨大的焦虑和愤怒。

而现在,我和自己的控制欲和解了,我开始去欣赏孩子那旺盛的好奇心,也接纳他那个年龄段必然会有的笨拙和混乱。我开始让他发挥自己的优势,当他把积木搭得很高时,我会由衷地赞叹他的创造力,而不是在一旁催他赶紧收拾。

放下控制孩子的执念后,我也和自己的情绪和解了。我想,这才是健康的亲子关系——站在一个平等而从容的角度,真诚地接纳孩子成长路上的一切。也许,这就是《道德经》里所说的“无为而治”吧。它不是放任不管,而是一种更高明的“有为”——不强硬地干预,而是顺应事物发展的规律。

孩子就像一朵小花,我们无法改变他天生的颜色与花期,但可以为他浇水、施肥、驱虫,给他恰到好处的阳光和支撑。在他的成长道路上从容地见证,温柔地帮助,然后满怀信心地看他以自己的方式,努力绽放。

编辑:范圣卿