硝烟中的云安

作者:李波 王玉玲

文章来源:七一客户端发布时间:2025-09-15 16:34:14

1931年9月18日,日军在沈阳柳条湖村附近炸毁南满铁路的一段路轨,制造了臭名昭著的“九一八”事变,这是日本侵华战争的开始。这场赤裸裸的侵略战争一直持续到1945年9月2日,日本在停泊于东京湾的美国军舰“密苏里号”上正式签署投降书,才得以正式告终。

中华儿女在长达14年的抗战中赴汤蹈火、浴血奋战,留下许多可歌可泣的英雄故事。重庆大轰炸期间,山城人民“愈炸愈强”便是值得歌颂的英雄壮举之一。

在日军长达6年10个月的轰炸中,重庆人民修建了当时世界上最庞大的防空工程,在防空洞中生产生活……无论是在地上,还是在地下,老百姓的生活仍在继续。

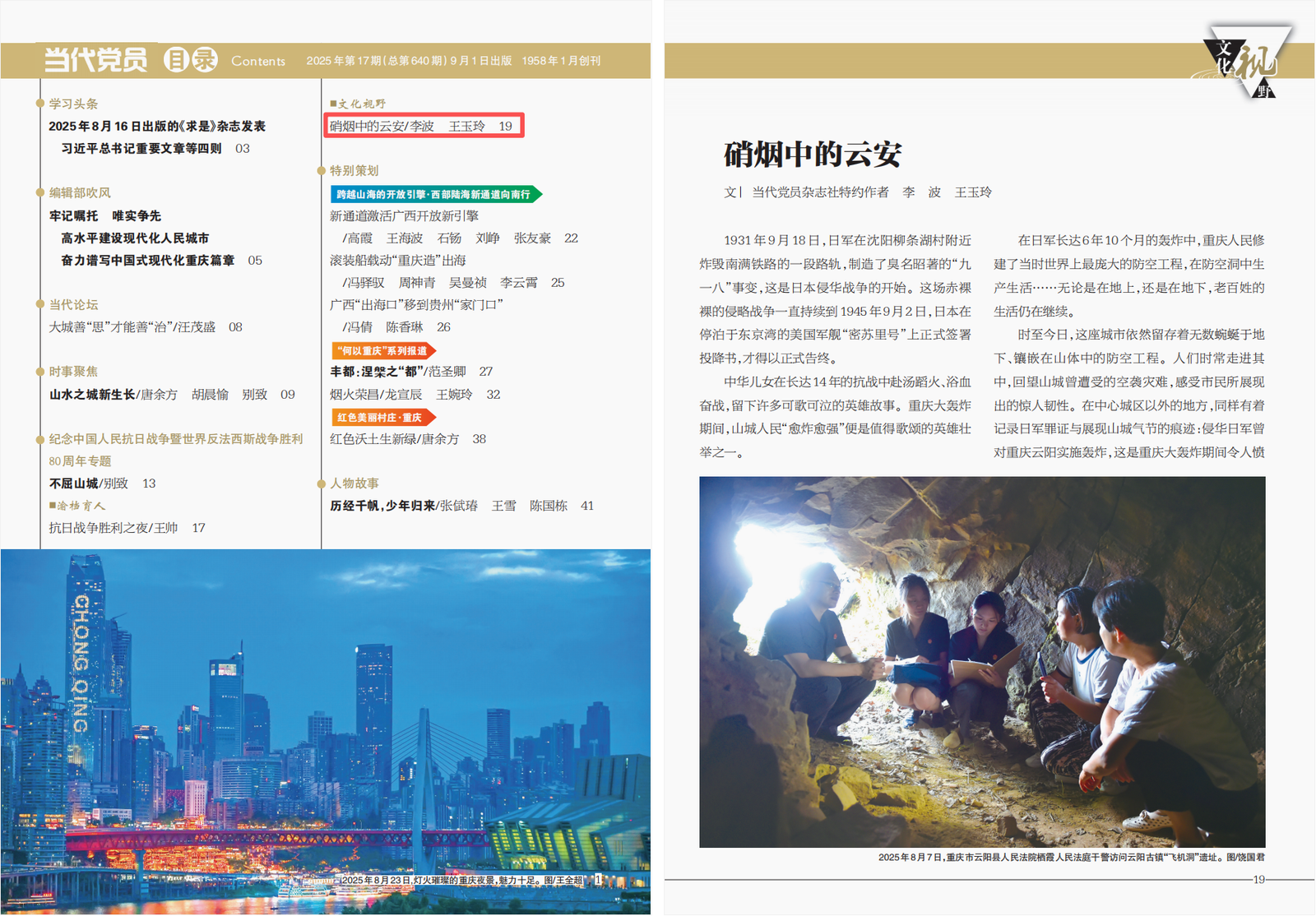

时至今日,这座城市依然留存着无数蜿蜒于地下、镶嵌在山体中的防空工程。人们时常走进其中,回望山城曾遭受的空袭灾难,感受市民所展现出的惊人韧性。在中心城区以外的地方,同样有着记录日军罪证与展现山城气节的痕迹:侵华日军曾对重庆云阳实施轰炸,这是重庆大轰炸期间令人愤慨、必须铭记的一段历史。

日机轰炸铁证如山

据1999年出版的《云阳县志》记载,1939年10月至1941年9月,日本飞机先后9次空袭云阳县城(位于今云阳县云阳镇)和所辖的川东盐业重镇云安镇,其中云阳县城7次、云安镇2次,出动飞机近90架次,杀伤群众600余人,毁坏房屋300余间、盐井2口、盐库3座、盐灶20余座。空袭期间,当地通过张飞庙炮声、陕西箭楼钟声传递警报。

《抗战史料选编——日机轰炸云阳》一书则以1937年至1945年为时间背景,清晰、完整、详细地呈现出云阳被多次规模性轰炸的史实。1941年8月24日上午10时许,两架日机领航,15架战斗机紧随其后,由东面低空袭来……随着张飞庙钟鼓楼拉响防空警报声,云阳县城陷入一片火海。

“有些从重庆市区返回的日机,如果还剩有炸弹,有时会顺便在云阳也丢下一两颗,这种轰炸的统计不一定精确完整。”云阳县委党史研究室工作人员说,“因此各类记载中的伤亡人数、经济损失等数据可能略有差异,但总体出入不大。”

诸多史料坐实了日军轰炸的真相与侵略行径的本质,日机轰炸云安镇的事实不容忽视。国民政府战时迁都重庆后,日机从沦陷的武汉、宜昌起飞,沿途投弹破坏民用设施和工业设施,妄图摧毁抗击侵略的民间有生力量和后勤保障供给线,把中国人民推向水深火热之中。重庆大轰炸是二战中历时最长、范围最广的战略轰炸事件之一,整个轰炸过程以重庆市区为重点,沿途轰炸了万川毕汇的涪(陵)万(州)地区及周边的开县(今开州区)、丰都、长寿等地,还波及在峡江航道行驶的货运船舶。

日军轰炸云安镇及云阳县当时的行政中心云阳镇,是冲着绵延数千年的巴山盐工业而来,对云安盐场的厂房、宿舍、生产车间、盐井、码头均造成极大损毁。

云安盐业遭受摧残

据《云阳县志》记载,公元前206年,云安挖出第一口盐井,名为白兔井。此后,随着盐业的发展,云安形成街市。清康熙年间,云安集镇有商户300余家,成为川东工商业重镇。抗日战争中,第二次“川盐济楚”让云安再兴,有“银窝场”之称,当时的民谣说:“女娃儿,快快长,长大嫁到云安厂,天天打牙祭,月月收银饷。”

然而,在重庆大轰炸期间,云安的盐业遭受了一场浩劫。

1941年8月2日,日机轰炸云安,并在10天后再次来袭,试图炸毁这个川东地区的盐业重镇,切断川东乃至西南地区重要的食盐供应源。因此,日寇对云安的轰炸带有极强的战略破坏目的性。

翻开云阳县档案馆收藏的部分抗战档案,发黄的卷宗记录着那段有关轰炸的历史记忆——

铛!铛!铛!1941年8月2日上午9时,云安古镇,陕西箭楼的钟急促地响了三声,空袭即将到来!一架日军的侦察机飞过云安的牛头山,盘旋侦察后飞走,这意味着日机的大规模空袭马上开始。三声空袭警报,表示人们还有时间疏散、躲避。只是,在熙熙攘攘、热闹非凡的云安,并不是所有人都听到了铸铜大钟发出的声音。当9架日军轰炸机出现在上空时,惨剧已经不可避免。

日机对云安开始狂轰滥炸,顿时,场镇上火光冲天,浓烟滚滚,建筑木窗、瓦砾瞬间腾空而起,镇内几十处房屋、10多座盐灶被炸,弹片、爆炸物、卤水、尘土、热浪夹杂在冲击波内,铺天盖地向人们猛烈袭来。几处被炸弹击中的房屋,燃起了冲天大火,火借风势,向周围的房屋席卷而去。一时间,爆炸声、机枪扫射声、房屋倒塌声、惨叫声齐鸣,惨不忍睹。

惊恐中,人们纷纷涌向防空洞躲避,途中有一条200多米长的狭长街道,东面临河、西面靠石坎和店铺,无任何遮挡,逃难群众蜂拥至此。

“飞机洞”里铭刻历史

2006年9月,在年逾九旬的亲历者刘天锋、张贤举等老人的回忆里,有这样的表述:“马宁湾菜贩罗矮子被炸飞,在陶家祠堂躲避的9岁小孩宋嘉兵被炸后埋于瓦砾之中……”

幸运的是,作为云安盐场标志之一的陕西箭楼,在历次轰炸中屹立不倒,并在每次日机来临之前,都发出了“铛!铛!铛!”的空袭警报声。或许是因为建筑的独特与牢固,箭楼在风雨飘摇的岁月里以挺拔的身姿迎来了新中国的诞生。

为躲避日机轰炸,这座千年盐业古镇应急修建了防空工事,但修建的并非真正意义上的防空洞,而是临时地下躲避场所,被老百姓俗称为“飞机洞”。

“飞机洞”的形制大概分为三类:第一类是在河堤、沟堤处挖掘的“猫儿洞”,飞机来时人们就像“躲猫猫”一样钻进去;第二类是依据街道、民房、盐道、护坡等就地取势掘出的“避风港”,这类洞穴与日常生活接轨,容量大、隐蔽性强、相对坚固安全,人们转移起来也快;第三类是在岩壁、山腰陡峭之处寻到的自然形成的山洞,用人工开凿与加固,增加通风口,一些居民曾经整夜居住在这样的山洞里,以防不测。在那个战机续航能力较差、弹药还很传统的年代,修建“飞机洞”无疑是躲避轰炸的有效手段,是人们尽最大努力减少伤亡和损失的方式。

随着三峡工程的建设,云安古镇实施移民搬迁,云安“飞机洞”逐渐淡出人们的记忆。作者多年跟踪云安移民搬迁进展、三峡盐业考古工作队,目睹了“飞机洞”的真容,了解了这座曾经饱受战争蹂躏的三峡盐镇的前世今生。

历史是最好的教科书,前进的途中不能忘记走过的路;走得再远、走到再光辉的未来,也不能忘记走过的过去。新时代新征程上,无数在云安“飞机洞”里铭刻着的历史,始终提醒着人们,要弄清楚自己从哪里来、要到哪里去。

(作者单位分别为重庆市云阳县云安镇人民政府、云阳县彭咏梧小学)

编辑:刘泳含