郝安专栏|独领风骚之秋分赏析:更加众志成城

作者:郝安

文章来源:七一客户端发布时间:2025-09-23 08:00:00

一

节令交秋分。这是二十四节气中排行十六,秋季的第四个节气。

秋分又称日夜分,是古老厚重的月令经卷最早被使用的节气之一。日月经天,江河行地。太阳蹄疾步稳,抵达黄经180度,直射地球赤道。大部分地区这一天的24小时,昼夜均分相等,各12小时。

这是秋天的分水岭。古籍春秋繁露注解:秋分者,阴阳相半也。故昼夜均而寒暑平。说的是秋天共三个月,进入秋分,秋季的九十天刚好过了一半。是时正值中秋,不冷不热、不湿不燥,阴阳平衡、秋色平分。

在二十四节气这个江湖世界,秋分不算大佬,但也是很了不起的角色。话说节气中声名显赫的大佬,当数那些存在感极强、特征极端、对生产和生活产生极大影响的节气。比如四立,堪称季节派系的开创者,标志着春夏秋冬四季的开启;又比如冬夏两至,堪称阴阳两极的掌门,拥有全年最短或最长的白昼,是决定天文历法的基石,地位尊崇,无可撼动;还比如大暑大寒,堪称气候的实力担当,代表酷热与严寒的极致。

不炎热也不冷冽,不喧哗也不展现极致力量,不开创也不终结季节的秋分,凭借着推动季节质变的内在力量和阐释春种秋收的核心功能,以及蕴含诗意美学的存在本身,奠定了进入二十四节气群体四时八节坚实而独特的地位。

金风玉露的秋分,最是一年里宜人的好时节。立秋固然标志着秋季的开始,但更多的只是立意。名义上入秋后,虽经过处暑的大刀阔斧、白露的寒凝初霜,但天气一直尚存的暑热,就是赖着不走。

到了风清露冷秋期半的金气秋分,其能量颇大却不动声色;虽不是一季的开创,却是质变的一个重要临界点。秋分时节最大的特征是,昼夜温差适中,冷热相对稳定,空气湿度较低,人体感觉最为舒适。

纵然秋凉日似一日愈加地浓烈,但轻寒正是可人天,秋高气爽正当时。这个时候,暑热消退而寒凉未至,既没有初秋还未散尽的闷热感,也没有深秋即将入冬的萧瑟感。一眼望去,长空万里、云无留迹,秋毫可以明察、秋水能够望穿。这份独特的文化气质、诗意担当,完美诠释了秋分平分秋色的意境之美。

这种从量变到质变的临门一脚,显示出秋分的不平凡不简单,也才真正意味着暑热的完全退场,凉意开始全面主导。北半球的气候列车至此彻底扳道,一路驶向深秋和寒冬。

不偏不倚的秋分,最是一年里公平的好日子。秋分裁云剪水,将天上人间平分成了两半。斯时,阳光允执厥中,洒在地球的本初子午线。全球南北极可以看到同一个太阳,分享同一个白昼。

与声气相求的对称轴春分一样,秋分最核心的天道与哲学内涵,就是公平。这份公平,体现在天地万物的每一个细节里。

比如昼夜均的时光公平。在这一天,全球大部分地区白天黑夜被完美地等分。太阳月亮两两同相和、天光云影双双共徘徊。同一个太阳和月亮映照着都邑楼宇,也不曾避过林间草屋。这是造物主一视同仁,赐予天地万物宇宙尺度上绝对的公平。

又比如寒暑平的气候公平。暑气的躁动与寒风的凛冽在此刻中和,达到了一种微妙的平衡。还比如春华秋实,一分耕耘一分收获的公平,草木进入半是繁茂、半是凋零,都在为下一轮新生积蓄力量的公平。

不偏不党,不偏不倚。白昼与黑夜均分时间,和风与冷霜共享寒暑,黄叶与白云平分秋色。这份源于宇宙天道法则权威,精确无误的天象平衡,是公平秋分最极致的体现。

盈车嘉穗的秋分,最是一年里丰收的好光景。秋分是中国农民丰收节。此时,稻谷染金,高粱垂红,玉米吐须,大地仿佛打翻了调色盘,每一种色彩都沉淀着成熟的芬芳。

春种一粒粟,秋收万颗子。经过春播、夏锄,到了秋分,辛勤培育的庄稼有的已收获,有的正待收获。瓜果满园、谷物满仓,岁物丰盈、仓箱可期。忙碌了大半年,等的就是这一场秋收。

人间烟火,最抚人心。在这个秋收秋耕秋种三秋大忙的关键时间节点,就连农事也变得美妙起来。乡间的粮仓里、人们的心坎上,堆满了阳光雨露的结晶和辛勤汗水的回报。

二

久有凌云志,重上井冈山。60年前的初夏,毛主席回了一趟井冈山。这时,距离他1927年秋高气肃引兵井冈,开创中国革命第一块农村根据地,整整38年了。

这次故地重游,人们从保存下来的一段珍贵视频中看到,车一抵达黄洋界,老人家精神矍铄,一下车就甩开跟随的人群,大步走向山顶,在峰峦崖边神色庄重眺望。许久才转过身来对工作人员深情地说:这就是黄洋界!

在政治家诗人、诗人政治家毛泽东波澜壮阔的诗词长卷中,有一座以特殊频率三次叩响他诗情诗意的圣山,有一个唯一三次以同题赋词倾注他壮志壮怀的地方,就是“参天万木、千百里”的中国革命摇篮巍巍井冈。

千里来寻故地,旧貌变新颜。而今,没有了漫天烽火,硝烟弥漫,没有了刀光剑影,炮火连天。抬望眼,千峰排戟,万仞开屏,忠诚卫士般守护着这片红色热土。

近半个世纪,三度提笔,三次落墨。三首均以井冈山为题,三首又都提到了黄洋界。一而再、再而三地吟咏,足见井冈山在诗家心目中的分量之重、感悟之深、情结之浓。这三首同题异章的词作,犹如三块巨石垒砌的精神丰碑,见证着一位伟人与一座伟山跨越时空的诗意对话,让过往的奋斗苦难与当下的建设辉煌交织成时间纹理,凝结成为了中国革命和建设气吞山河、雄浑壮丽的史诗。

——犹记当时烽火里,九死一生如昨。《念奴娇·井冈山》这短短两语,却蕴藏着巨大的震撼力,这是一个不能忘却过去的战士、诗人刻骨铭心的印记。

——过了黄洋界,险处不须看。在莺歌燕舞潺潺流水间,有如一部交响曲的《水调歌头·重上井冈山》轻轻道出这句话,挥洒出蔑视一切艰难险阻的凌云气概。

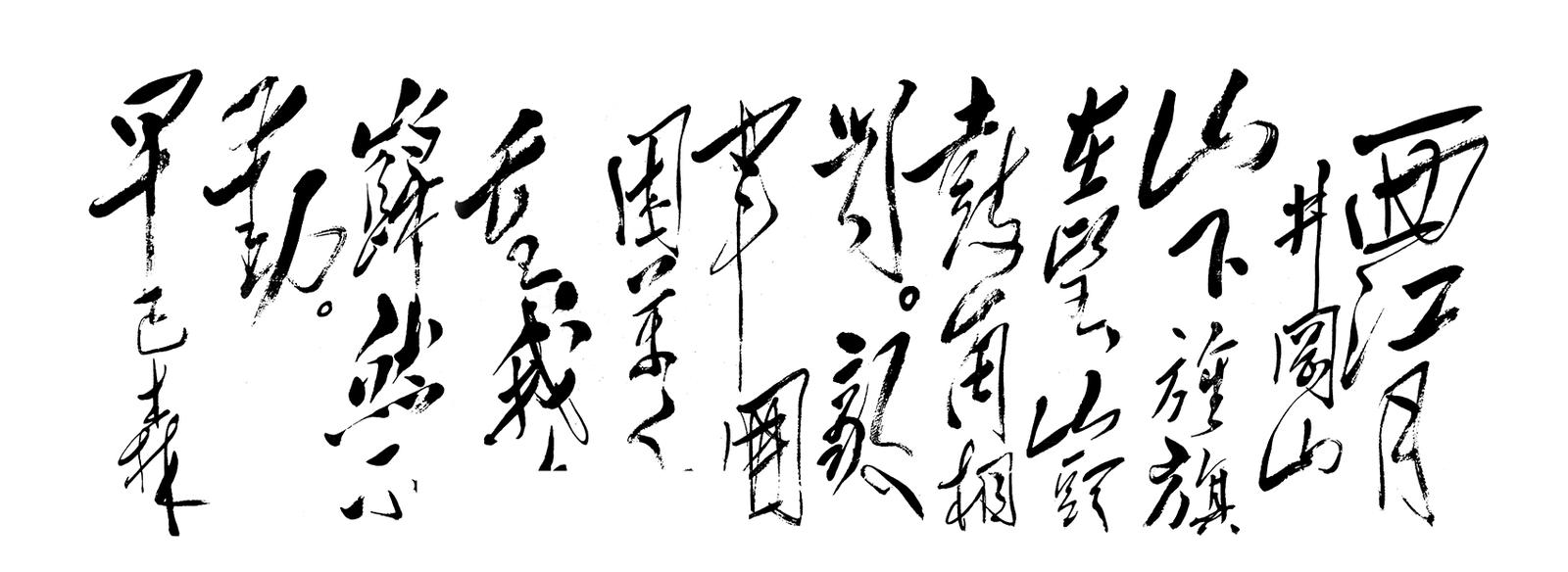

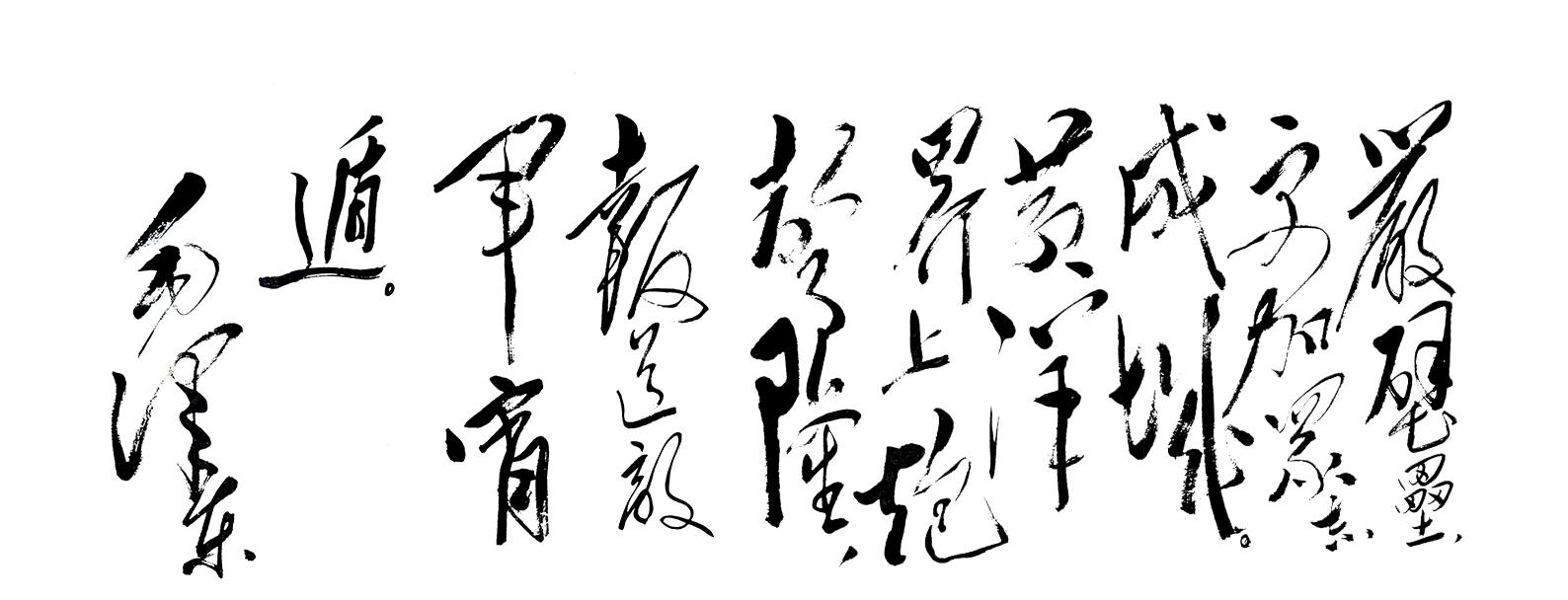

——在井冈山五大哨口之一的黄洋界保卫战纪念碑对向,一座照壁型石碑雕刻的,是当年黄洋界炮声未歇,毛泽东毛委员在马背上吟就的《西江月·井冈山》手迹:

山下旌旗在望,山头鼓角相闻。敌军围困万千重,我自岿然不动。

早已森严壁垒,更加众志成城。黄洋界上炮声隆,报道敌军宵遁。

匠心独运,画意盎然,独领风骚。词题作井冈山,着笔却不是山景,而是一次惊心动魄的战斗。短短小令50字,从战场风光、战争动员、敌我对峙、双方激战,到敌军在“炮声隆”中溜之乎也,写得有声有色有气势。

这是一幅难得的黄洋界保卫战生动鲜明的战场速写,但又不落俗套琐碎描写战斗的具体过程,也没有渲染战场的惨烈,只是集中概括了战斗的重要地点和战斗结果,以根据地军民欢庆胜利,敌人连夜逃遁收束。层层铺叙,环环紧扣,在长短参差的句式里穿插着雄浑激越的音韵节奏,别开生面,别具一格。

这首豪气纵横的《西江月·井冈山》,与一年前铿金锵玉的《西江月·秋收起义》,成为主席军旅诗词熠熠生辉的西江月词双璧,形象阐述了星星之火、可以燎原的光辉思想,回答了“中国的红色政权为什么能够存在”这样一个原则性问题,将工农红军的铁骨铮铮刻进了巍巍罗霄山脉。

井冈山根据地的建立,点燃了工农武装割据的星星之火,为中国革命探索出了农村包围城市、武装夺取政权这样一条前人没有走过的正确道路。

位于井冈山北部的黄洋界,主峰海拔1343米,雄伟险峻,山高壁峭。上山仅有两条小路,大有一夫当关、万夫莫开之势。山顶群山起伏,云雾弥漫,白茫茫如同汪洋大海。故人们也把它叫作汪洋界、望洋界。

让我们溯流时光,重返井冈山星火燎原的峥嵘岁月。97年前的1928年秋天,黄洋界保卫战轰然打响。红军以不足一个营的兵力,打退了敌人四个团的进攻,尤其是看似威力不大的一门迫击炮,关键时刻一炮定音,让黄洋界保卫战成为充满传奇色彩的一战。

战前,朱德、陈毅率领的红四军第二十八团还在湘南,毛泽东正率部前往接应,井冈山只有七百余人的第一营留守。湘赣两敌各一部乘我主力还在赣西南欲归未归,纠集四个团以上的兵力进犯井冈,直逼黄洋界。

临战危机时刻,山上留守的红军部队根据毛泽东之前的指示,利用天险黄洋界布兵设防,巧妙构筑了竹顶阵、壕沟、竹篱笆围栏、檑木滚石、战壕与火力点共五道防线,迎击来犯之敌。

战斗从上午一直打到下午,眼看敌人一步步接近,战士们十万火急将井冈山唯一的一门迫击炮,从茨坪军械所搬上了黄洋界。

三发炮弹头两发受潮没有打响。千钧一发之际,第三发炮弹呼啸着又向敌阵飞去,落在山下敌人指挥部里。随着一声巨响,埋伏在山间草丛配合作战的赤卫队、暴动队、妇女队、少先队和群众,举起红旗,齐声呐喊,鞭炮也在铁皮桶里噼啪点燃,一时枪炮声鞭炮声呐喊声此起彼伏,响成一片。穷凶极恶的敌人以为红军主力打回来了,吓得抱头鼠窜,仓皇逃之夭夭。

在黄洋界操炮打响最后一发炮弹的第一营营长陈毅安,两年后在指挥部队转移中不幸牺牲,时年25岁。1951年,毛主席亲自签发全国前10名革命烈士荣誉证书,陈毅安名列第九,被尊为共和国第九烈士。

黄洋界保卫战的胜利,是人民战争的胜利。它是红军依托天时地利,以弱胜强、以少胜多的经典战役之一,也是整个井冈山斗争的一个缩影,意义非常重大。毛主席在《井冈山的斗争》一文中指出:“八月三十日敌湘赣两军各一部趁我军欲归未归之际,攻击井冈山。我守军不足一营,凭险抵抗,将敌击溃,保存了这个根据地。”黄洋界保卫战不是简单的退敌成功,而是保卫了井冈山,保卫了根据地,捍卫了毛泽东探索的井冈山道路。

当年毛泽东在率红四军主力返回井冈山途中,获悉黄洋界保卫战捷报,一步一咏,欣然吟就了井冈山斗争时期,也是诗人以革命战争为题材的第一首名篇。这是黄洋界保卫战的磅礴赞歌,更是井冈山革命斗争的光辉史诗。

词的上片写战斗场面,展现我军严整的部署和昂扬的士气。

起首单刀直入,几是脱口而出,绘出一幅壮观的人民战争场景。旌旗、鼓角前冠以山下、山头,点明这是一场山地保卫战。面对强敌,红军居高临下,借助地形优势和防御工事,不断阻退敌人的进攻。

接着极言敌军人多势众,气焰嚣张,反映出处在白色政权包围的井冈山根据地的严峻态势。虽然敌强我弱,众寡悬殊,但根据地军民镇定自若、岿然不动,沉着应战、胜算在握的英雄气概跃然纸上。

词的下片写战斗经过,军民万众一心,粉碎了敌人的围攻,保卫战取得最后胜利。

开头两句纪实性描写,典雅雄壮,韵味深长。早已料到敌人会乘虚前来,红军厉兵秣马,戒备森严,有形的壁垒,无形的长城,做好了一应俱全的充分准备。

尾句实写黄洋界保卫战的具体战场和战斗结果,渲染那门迫击炮退敌的戏剧性情节。敌军乘夜逃跑的狼狈相,更见出我军的声威震赫。陈毅元帅用他特有的风趣讥诮:在战争中尝有炮声雷鸣而敌已开始逃跑。此敌之起身炮也,我之送行炮也。是役,井冈山根据地赖以保全,有扭转战局的作用。

20世纪30年代初,在上海的鲁迅辗转读到这首词,对地下党员冯雪峰说:颇有山大王的气概。后来冯把鲁迅的评价转告给词作者,毛主席听后开怀哈哈大笑。

一度有一种解释,认为山下指敌方,山头指我方。1964年主席在口头答复外国文书籍出版局《毛主席诗词》英译者时说:旌旗和鼓角都是指红军。黄洋界很陡,阵地在山腰,指挥在山头,敌人仰攻。山下并没有都被敌人占领,没有严重到这个程度。旌旗在望,其实没有飘扬的旗子,都是卷起的。

《西江月·井冈山》留存作者手迹一件,首次正式发表在《诗刊》1957年1月号,未标明写作时间。1963年人民文学出版社出版《毛主席诗词》,标明写作时间为“一九二八年秋”。

饶有趣味的是,主席有部分诗词包括这首,并没有按词韵押韵,而依家乡方音押韵,亦堪一大特色。

三

始祖黄帝曾问老师岐伯何为气?岐伯有些为难,说:此天帝秘之。意为这是上天的秘密,是不允许告诉别人的。无奈轩辕帝一再追问,天师只好告诉他,五日谓之候,三候谓之气。

候,就是物候,指自然环境中生物与非生物随季节变化的周期性现象。五日谓之候,是说万事万物每五天会发生一个变化。为什么是五天呢?因为自然界动植物、气候等的变化不是突发性,而是渐进式的。五天被视为一个观察周期单位,既符合五行金木水火土运转的周期,也对应昼夜阴阳交替的规律。这样算下来,一年共有72种变化。

气,指宇宙万物的本原和生命力。天地气合,万物自生流转。三候谓之气,即一个三候这样的周期构成一个节气,持续15天会有一次气的转化,节气就是从这儿来的。一个月两个节令,月初的为节气,以气候阶段的划分为核心功能,是气的转换;月中的为中气,主要反映阴阳始升初萌、渐长渐消的能量变化。两者共同构成一个节气的划分系统。

气分阴阳,候随气变。一阴一阳之谓道,阴阳不测之谓神。故制历法而知时变,定节气以识物候。古雅、鲜活、直观的节气候应,往往承载着麦熟稻香,引导着蛙鸣蝉唱,演示着桔绿橙黄,沉淀着酒馥蜜芳。

时维九月,序属三秋。黄经180度的秋分跟0度的春分两两对应,一推开秋分门扉,15天中从天空、地上到水里,总有春分的雷、虫、水同款三候如影随形。这春秋两分对立统一的规律,造成了自然周期的阴阳平衡。

——息却雷霆之怒,罢却虎狼之威。秋分初候雷乃收声,呼应春分时节的雷乃发声。从二月阳中春分时节雷始发声,到八月阴中秋分时节阳气潜藏,轰隆隆的雷渐次息声。也就是随着秋分后阴气逐渐旺盛,打雷现象减少直至停止。长达半年的雷人季节告一段落,大自然也就从此进入默片时代。这不仅是暑气的最后终结,也象征着日甚一日的秋寒开始无所顾忌,高视阔步上场。

——切切暗窗下,喓喓深草里。秋分次候蛰虫坯户,与春分时节蛰虫始振形成季节性循环。大半年前的春分尚未还暖,那些藏在泥土里过冬的虫豸,便争相蠢蠢欲动;如今秋寒还在路上,那些蛰居的小虫又蠕蠕而动,急着躲进穴中,用细土将洞口封起来。它们是要糊一个暖窝,预备着长久的冬眠了。这一现象反映了生物对环境变化的适应。

——潦水尽而寒潭清,烟光凝而暮山紫。秋分末候水始涸,对应春分时节的好雨知时节,当春乃发生。行云布雨的龙,春分登天,秋分潜渊。水,本气之所为。所以春夏气至故长,秋冬气返故涸也。是时云和雨在秋分时节迅速消减,河湖、沼泽、水洼水量逐渐减少,直至干涸,正所谓往日苍茫平岸水,徒留衰草守堤坡。由于降雨减少和水分蒸发加快,只留下浅浅的河床,秋季干燥特点始现。

天高云淡、层林尽染,白露横江、水光接天。一碧万顷、一望无垠的漫山塞野,简直就是一套用累累硕果、穰穰满家装帧的秋日斑斓画卷。翻动封面为秋分的这一册,一页页一幅幅满是稻香、瓜香和果香。

秋天里的井冈山,更是一幅绝妙的山水画,还是一部浓缩的历史图。几近百年,凝成了中国共产党和人民军队的早期历史,凝成为一座红色江山永远的革命丰碑。

多次上过井冈山的习近平总书记深情地说:井冈山是革命的山、战斗的山,也是英雄的山、光荣的山,每次来缅怀革命先烈,思想都受到洗礼,心灵都产生触动。回想过去那段峥嵘岁月,我们要向革命先烈表示崇高的敬意,我们永远怀念他们、牢记他们,传承好他们的红色基因。

明天的中国,力量源于团结。习近平总书记指出:14亿多中国人心往一处想、劲往一处使,同舟共济、众志成城,就没有干不成的事、迈不过的坎。铿锵的话语、殷切的关怀、深情的祝福,点燃了新时代亿万人民的奋斗激情。

秋已过半,年近三分。欣喜地面对一年里最安稳最踏实的一派丰收景象,大家伙满心期望的,是继往开来、勠力同心,更加众志成城,去迎接翌年又一轮破土的春芽,和来岁惠风吹来的一片片新绿。

编辑:李云霄