追光的人

——记“第三届全国文明家庭”李法令家庭

作者:古文博

文章来源:七一客户端发布时间:2025-09-29 09:49:15

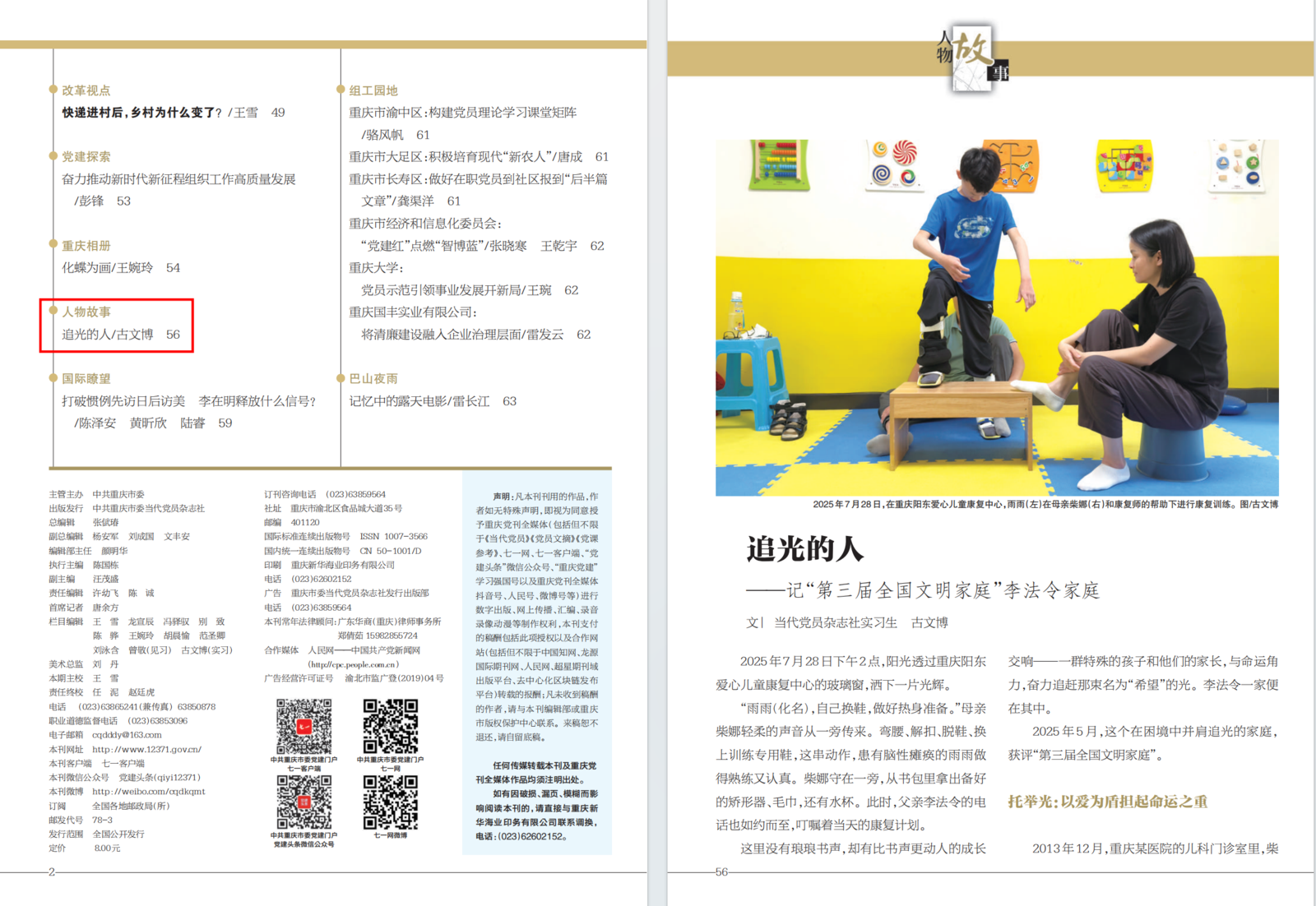

2025年7月28日下午2点,阳光透过重庆阳东爱心儿童康复中心的玻璃窗,洒下一片光辉。

“雨雨(化名),自己换鞋,做好热身准备。”母亲柴娜轻柔的声音从一旁传来。弯腰、解扣、脱鞋、换上训练专用鞋,这串动作,患有脑性瘫痪的雨雨做得熟练又认真。柴娜守在一旁,从书包里拿出备好的矫形器、毛巾,还有水杯。此时,父亲李法令的电话也如约而至,叮嘱着当天的康复计划。

这里没有琅琅书声,却有比书声更动人的成长交响——一群特殊的孩子和他们的家长,与命运角力,奋力追赶那束名为“希望”的光。李法令一家便在其中。

2025年5月,这个在困境中并肩追光的家庭,获评“第三届全国文明家庭”。

托举光:以爱为盾担起命运之重

2013年12月,重庆某医院的儿科门诊室里,柴娜抱着1岁半的雨雨,声音带着明显的焦虑:“医生,您给看看,孩子坐都坐不稳,反应也很慢。”

检查结果出来后,医生的话像块石头砸在柴娜的心上——因早产缺氧和新生儿高胆红素血症造成神经系统受损,雨雨被确诊为脑性瘫痪。

“不能站,不会说,孩子这辈子可怎么办?”走出诊室,柴娜抱着雨雨在走廊里站了很久,眼泪止不住地往下掉。

在家人的安慰下,柴娜和李法令慢慢稳住了心神。“孩子还小,只要有希望就不能放弃,我们决定积极治疗。”柴娜说,为了凑齐每月的治疗费用,她和丈夫拼命工作。雨雨5岁前,主要由姥姥带着做康复训练。随着年龄的增长,雨雨的康复项目越来越多。2019年,柴娜决定辞掉工作,专心带雨雨做康复训练。与此同时,李法令独自扛起家庭的经济重担,远赴江苏谋求更高收入。

从那以后,康复中心成了柴娜带着雨雨常去的地方。

每天清晨6点,柴娜就带着雨雨准时出门赶最早一班公交车,在训练前一个小时到达康复中心。“趁着没人,我们先自己练口肌、气息、拉伸。”柴娜说,相当于每次上课前,他们已经提前完成了一节课的训练量。

康复训练课上老师教的内容,柴娜都一笔一笔地记在本子上,回家让雨雨接着练,常常练到晚上10点才歇息。柴娜还会和老师沟通:“今天雨雨这个动作没练到位,要不要调整强度?那个训练项目能不能加点量?”老师的建议,她都记在心里,落实到下一次康复训练中。

康复训练从来没有“假期”,尤其对于像雨雨这样的徐动型脑瘫患儿。

寒暑假是雨雨提高生活自理能力的关键期。柴娜会与老师制定详细计划,耐心引导雨雨自己穿衣、吃饭,哪怕过程缓慢、麻烦不断。她知道,此时的麻烦是为了避免未来陷入更大的困境。

“摔跤是家常便饭,膝盖上的疤好了又添新的,额头也磕过好几次。”柴娜虽很心疼,但更骄傲——雨雨从小就特别能忍,疼了顶多哼两声,从不大哭大闹;哪怕满头大汗,雨雨也会主动要求加练,小小的身体里藏着一股“多练一次,就好一点”的执拗。

渐渐地,雨雨能扶着栏杆站稳了,能说“爸爸妈妈”了,能自己抓住公交车的扶手了……柴娜看见他眼里的光越来越亮,心里悄悄盘算:“该让他的世界再多些乐趣了。”

共赴光:在黑白棋子间倔强成长

柴娜的手机相册里,藏着上千张雨雨下围棋的照片。

“这是他第一次下围棋。”柴娜的指尖轻轻划过手机屏幕,“这是第一次参加围棋定级赛,这是下围棋拿小组第一的时候……”一旁的雨雨凑过来,自豪地补充道:“还有我在学校参加围棋比赛拿冠军的照片呢!”

其中一张是雨雨站在围棋兴趣班门口的照片。

“老师,这孩子情况特殊,您看……”柴娜的声音有些发成颤。让她没想到的是,围棋老师听完雨雨的情况,笑着拍了拍孩子的肩膀:“我认识一个棋友,情况和你差不多,现在不仅生活能自理,棋还下得特别好。放心,跟着我学就行。”

从此,雨雨的世界里多了一副黑白两色的棋子。而柴娜与李法令,始终是他最坚定的同行者。

学习围棋3个月后,2020年重庆市九龙坡区围棋定级定段赛的通知来了。雨雨两眼放光,跃跃欲试。然而,他握棋的手总是不受控制地颤抖,落子也常偏离点位。柴娜买来棋盘,全程当陪练,从最简单的落子、吃子开始,慢慢提升雨雨的棋艺。“刚开始,几分钟的小局他要下十几分钟,手不稳,棋子总掉。”柴娜说,但练得多了,雨雨放棋子的速度越来越快,位置也越来越准。

“那段日子,我们把大部分时间都花在了围棋上。”柴娜说,每天做完康复训练,她会把棋盘摆好,陪着雨雨下棋、复盘,遇到雨雨不懂的地方,就帮他记下来,第二天带着问题去问围棋老师。远在江苏的李法令也牵挂着雨雨的进步,每天晚上都会打来视频电话,关心雨雨练习围棋的情况,并嘱咐他“一定要坚持”。

“第一次参加比赛,雨雨有些怯场,但握着棋子的手丝毫没有颤抖。”柴娜清晰地记得,“其中一场比赛,他一度处于劣势却没有放弃,盯着棋盘挪子、计算,最终逆风翻盘。”

这场比赛,雨雨成功定级为围棋业余12级。“那天他回家就说,‘妈妈,原来坚持真的有用’。”柴娜说,雨雨说这话时,眼睛亮得像星星。

成为光:活成一道光照亮更多人

“不要把他们当成特殊孩子看待,我们不可能陪伴他们一辈子。”在康复中心的分享会上,柴娜的声音温和却有力量。

面对十几位同样在孩子的康复道路上坚持的家长,柴娜举起手机,屏幕里是雨雨十几年间的点滴进步。“我们教孩子的时候,付出的努力可能是教健康孩子的几倍、几十倍甚至上百倍,但只要孩子有一点点进步,所有的付出都是值得的。”她的语气十分坚定。

这样的分享会,柴娜总是积极参与。

2024年,柴娜获评第四季度“重庆好人”。获此荣誉后,她反复提及的只有感恩:“当年雨雨确诊后,是家人、医生、老师和街坊邻居帮了我们。现在我们一步步好转,也想拉别人一把。”

这份“拉一把”的动力,源于最真切的体会。12年康复路,柴娜牢记脑瘫孩子训练的每个细节。从口肌训练的力度到气息练习的节奏,从如何引导孩子主动学说话到怎样培养孩子的生活自理能力,这些曾让她彻夜难眠的难题,如今都变成她分享给其他家长的宝贵经验。

受母亲影响,正上小学六年级的雨雨成了康复中心的小志愿者。

训练时看到小朋友因摔倒哭闹,他会主动上前安慰:“别怕,我以前也摔过很多次。”他还会蹲下身,手把手教小朋友如何借助栏杆站起身,演示时特意放慢动作,耐心地像个小老师。

“雨雨教小朋友时特别认真。”康复师赞叹道,孩子们相互扶持,相处得格外融洽。

如今,雨雨不仅能跟上学校的课程,数学成绩还在班里名列前茅。

“爸爸说,自己淋过雨,就要帮别人撑伞。”雨雨仰起头,眼里闪烁着明亮的光,“我也想帮更多人挡住雨。”

康复训练结束后,柴娜牵着雨雨的手走出康复中心,两人的影子被阳光拉得很长。雨雨的脚步还有些蹒跚,却一步一步地坚定地迈进光里。

编辑:古文博