郝安专栏|独领风骚之寒露赏析:不到长城非好汉

作者:郝安

文章来源:七一客户端发布时间:2025-10-08 07:00:00

一

节令本来就是一个运动着的概念。在星空背景下,地球每日里不停息公转和自转,绕太阳公转的轨道就叫黄经或黄道。

地球绕太阳一圈,为一回归年。因太阳所照射黄经或黄道的位置不同,就分出春夏秋冬四季和二十四个节气。

精健日月,星辰度理;春夏秋冬,终而复始。从立秋、处暑,到白露、秋分,一路孟秋、仲秋走来,在一路抱怨、渴盼声里,暑热就是缠着不走,秋凉偏又久候不至。

当太阳规行矩步运行到黄经195度。终于,第一个披挂着冬天专属的寒字,标志季秋的节气寒露,携着一股子寒气扑面上场。

就在刚刚过去半个月的秋分前一天,北京官宣2025年入秋时间为9月13日。虽说与常年入秋时间持平,但比节气立秋晚了整整37天。

而今,秋季已过了一大半,很具画面感的秋老五“寒+露”一到,一夜之间就寒风袅袅,寒露凄凄。空庭得秋长漫漫,寒露入暮愁衣单。果然出门一个久违的寒颤,让人不由得下意识捂紧刚添的外衫。

话说在惜墨如金的二十四节气缥帙里,秋季竟不惜用了两个露字,来演绎大自然的气候气象和物质轮回。一个是白露,一个是寒露。白露如秋之序章,虽说已现秋凉,但白天更多的还是夏热,它是在夏的余威中凝结起第一滴清醒,催发万物的内敛能量,预告着仲秋的莅临;寒露似冬之前奏,白天虽还是秋意绵绵,早晚则迫临冬寒了,它是以逼近冰点的液态存在,将万物封印于大地深处,昭示着晚秋的临界智慧。

白露和寒露,以共同的核心意象露,串联起时光的凉寒刻度,勾勒出仲秋季秋的轨迹,构成为收与藏的时空辩证法。恰如从凉爽走向凛冽的阶梯,一个弥漫诗意,一个布满警醒。上下虽然只隔着一个月两个节令,感觉却相差了一个季节。于是,便有一众网友跟着起哄,说从此故乡只有冬夏,再无春秋。

问题是现实情形还真是这样。从气象角度来看,寒露节气和白露、霜降这两个节气一样,所表示的热量变化意义,比它的水分变化意义更为明显。就是说它更多地体现了一种气温转变、季节转换的进程。最明显最不可思议的切身感受就是,明明入秋才不久,又距离入冬不远了。

寒露,意味着秋冬割据战的正式打响。从寒露到它后面的节气霜降,尽管只有短短15天,但却是一年中气温降得比较快的一段时间。短短半个月时辰里,冬军步步为营,发起的一波一波大举进攻,将迅速吞并秋之领地。三候过后,不等到立冬,冬天覆盖的面积就会反超秋天,堂而皇之地要与秋兵分庭抗礼了。

萧萧秋意重,依依冷色浓。这个时节是东西南北许多地区气候变化的一个转折点。往往一段冷空气过后,日平均温度下降8摄氏度、10摄氏度很常见。方此时,北方已呈深秋景象,白云红叶,偶见早霜。南方也秋意日浓,蝉噤荷残。

原来,变天节奏最快的,是寒露;气温急剧下降最明显的,也是寒露;降水减少幅度最大的,还是寒露。热热闹闹,磕磕绊绊,起起伏伏。在这个被人们称之为老秋、穷秋的寒露,花鸟草虫,该飞的飞了,该睡的睡了;该谢的谢了,该歇的歇了。穷秋篱落日萧萧,时光似乎也正在走向衰老。

秋意深浓,秋色向晚。常年立秋后的短期高温回热现象,一般会持续到寒露前后。紧接着就是气温骤降,露寒水冷。难怪古有多事之秋这个成语。却原来秋天确实是个多事的季节,几乎囊括了春夏秋冬四季的变数,具有多重秋格。究其本质就是一场季节权力的交接过渡期,既要用处暑来扼制夏天的余威秋老虎,又要胸怀大度迎接冬天的先头部队寒露。

既承了前,燠热与薄凉交织;又启了后,残阳共寒烟一色。热冷这两股势力在秋季展开的胶着战,导致天气反复无常,充满了动态的变化与平衡。固然这是大自然最真实的职场生态,但这种一下子从夏季的活跃转向冬季的储备,一天甚至要过两季的矛盾气候特征,再叠加季节过渡期戏剧性混乱,等于秋天要同时处理两个甚而三四个季节的政务。

多事之秋事务繁冗,汲汲遑遑、急急忙忙也就在情理之中了。

二

秋天,是四季当中的第三个驿站;平淡里夹杂着缤纷,收敛中平铺着繁华,静美时藏匿着热忱的寒露,则是秋天中的秋天——

它在奋力向秋的终点做着最后的冲刺。

由此上溯到90年前的1935年季秋,工农红军历尽千辛万苦,横跨10个省,长驱两万里,到达甘肃省的六盘山下。10月7日,寒露节气的前两天,统帅毛泽东率陕甘支队打垮敌人的骑兵部队,突破敌人的封锁线,在一举摧锋陷坚,摆脱追敌、扫清阻敌后,当天下午就一鼓作气胜利地跨越了甘肃和宁夏交界的六盘山。

六盘山,是红军在长征途中翻越的最后一座高山。翻过这座山,就可以进入长征的落脚点陕北了,北上抗日的出发点业已胜利在望。

长征一完结,新局面就开始。从一年前开始的二万五千里长征,作为人类历史上鲜有其匹的一个惊天动地壮举,即将以红军的胜利宣告结束,新的长征也将从这里启程。当年,登上六盘山的红色领袖对身边的人说,从江西算起,我们已经走过了十个省,下面就要进入第十一个省,陕西省了。那里是我们的根据地,就是我们的家了。

天高云淡,天朗气清。就要到家的赤子毛泽东,在秋天里的秋天攀上盘旋六道,海拔近3000米的六盘山后,驻足山巅,遥望云天,不觉胸罗锦绣,诗兴勃发。这时,诗雄沉吟蓄志,心底酝酿、口占默诵的《清平乐·六盘山》呼之欲出。这也是红色战士和诗人长征途中创作的最后一首词——

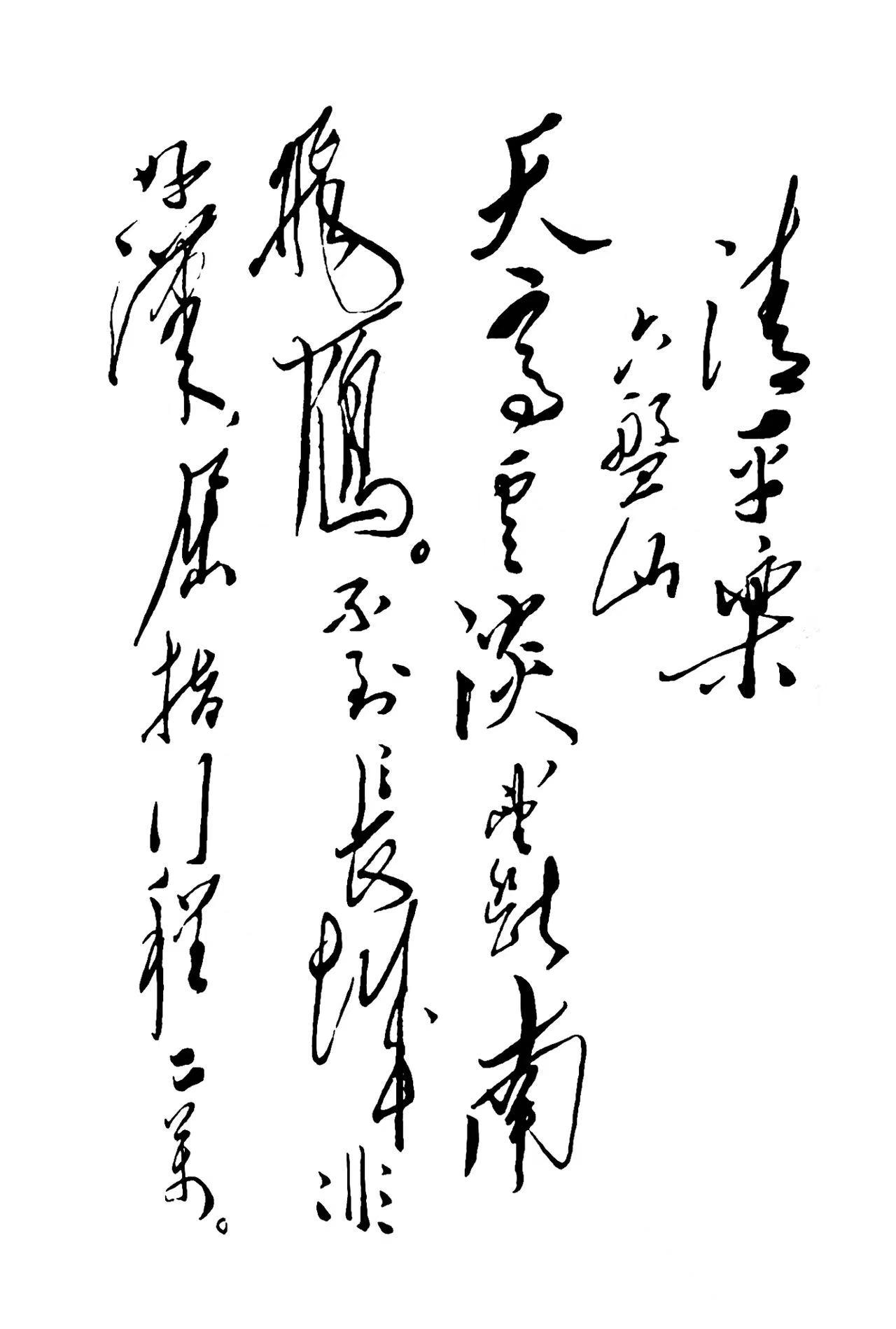

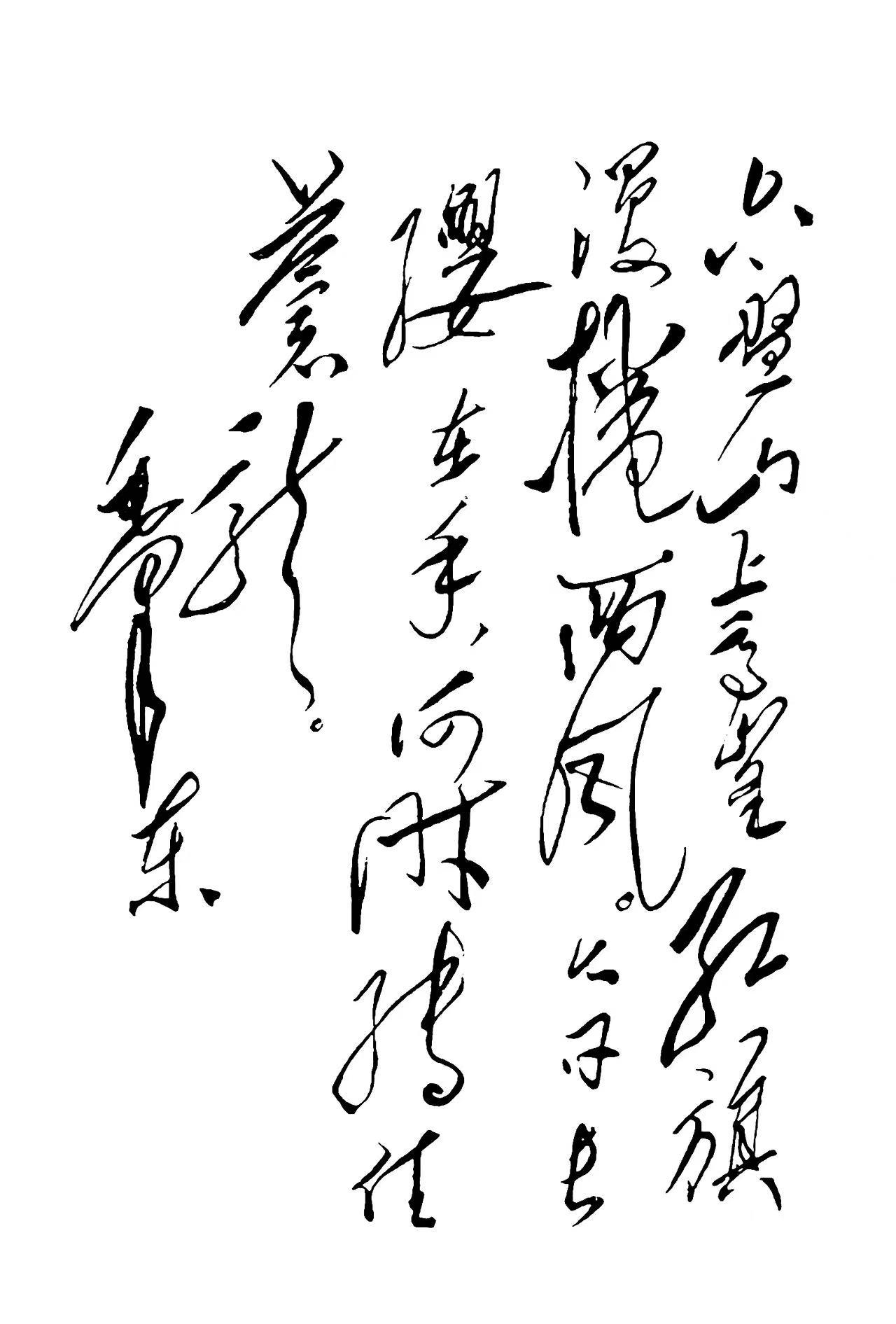

天高云淡,望断南飞雁。不到长城非好汉,屈指行程二万。

六盘山上高峰,红旗漫卷西风。今日长缨在手,何时缚住苍龙?

同伟大的长征一样,这首在马背上哼成的战斗中前进的胜利曲、激扬斗志的宣言书,以其排山倒海、跌宕生姿,金声玉振、磊落英多的气势和力度,成为极富感染力描写史诗长征的长征史诗之一。

峰高太华三千丈,险居秦关二百重。坐落在固原西南的六盘山,从山上到山下弯道山路盘桓多重,古来常为用兵之地。其得名,一说旧时山路险窄,崎岖六重始达山顶,故名六盘山;一说此山过去有鹿,人们顺着鹿的足迹上山,故名鹿盘山。又一度曾取鹿之谐音改为陆盘山,后为书写方便遂改成六盘山。

回顾坎坷征途,瞻望革命前景。这首双调、四十六字,题六盘山的清平乐词,雄浑豪放、情景交融,意境高远、感情充沛,造语朴实自然而又生动形象。表达了红军战士勇往直前的钢铁意志,抒发了下定决心,不怕牺牲,排除万难,去争取胜利,彻底打垮国民党和日本帝国主义的坚强决心,充满了革命乐观主义精神、远大预见和刚毅自信。

天高云淡,望断南飞雁。上片开端从登上六盘山的峰顶眺望远景起笔,勾勒出一幅北国清秋天高气清、金风送爽,纤云点缀、碧空如洗的寥廓而明丽画面。高、淡二字,极贴切确切。胜利后登高望远,雁南人北,恰是长征的来路。望断,语意丰富,寄意尤深。极目远望,一直望到看不见。虽云山苍苍,音讯杳杳,但身在北国、心系南方,目送归鸿、缅怀故旧,绵邈而深沉,可谓既望得久,又望得远,蕴含透露着怀念一路牺牲的战友,牵挂南方革命根据地将士和人民太厚太重的情意。

不到长城非好汉,屈指行程二万。紧接着笔锋一振,把往南追望的目光和驰骋想象有力收转回来,眼前是一派气壮山河、令人振奋的情景,一种胸有成竹的胜利豪情油然而生。这是英雄好汉的铮铮誓言,也是为国杀敌的进军号角。这一诗的形象语言,把气势鼓舞到了极点顶点。雄伟、坚定、壮观的长城是中华民族的象征,是抵御外侮的钢铁屏障。这里的长城,既有实指,也指代长征的目的地,更蕴含深义。屈指句上承望断句,掰着指头计算。二万并非确指,而是举其成数作答望了多久、望了多远。这一细微动作与同一时期长征诗“万水千山只等闲”句同工异曲,体现诗家从容不迫的广阔胸襟和举重若轻的豪迈气度。

六盘山上高峰,红旗漫卷西风。下片过阕点题,就近景引出对前景的展望。漫卷,随风翻卷,舒卷自如。如火的猎猎红旗在高山之巅,迎着西风舒卷。这面火红的战旗,从井冈山一直打到六盘山,更加鲜艳夺目,光彩照人,烘托了红军将士胜利的英姿。它是革命胜利的象征,也是诗人及广大红军将士兴奋喜悦心情的艺术再现。伫立六盘山上,诗人高瞻远瞩,满怀胜利的喜悦和憧憬,今天在六盘山上迎风招展的红旗,明天也必将在全中国胜利飘扬。

今日长缨在手,何时缚住苍龙?长缨,长绳子。这里借指革命武装。苍龙,凶神恶煞。作者曾自注,苍龙:指蒋介石,不是日本人。因为当时,全副精神要对付的是蒋,而不是日。如今中国人民已掌握了强大的革命武装力量,打败蒋介石已指日可待。尾句设问,其实不答自明。连用两个典故,生动形象地揭示出万丈长缨在手,捆住那凶恶的敌人,只是个时间问题。这里曲笔为用,婉而有致,言有尽而意无穷,既揭示出全词的主旨,也是全篇的高潮。

上下两片隽异挺拔、大气磅礴,相对独立,却又紧密相连。全词景中有情,情中有景,且言志、抒情、叙事、说理俱到,神完力足,达到了刚柔相济、天衣无缝的妙境,极富感染力。

登山则情满于山。点染江山,是毛泽东诗词的一大特色。在他长征时期的军旅诗词中,山的形象更占着十分突出的地位。昨日革命和自然交融重合的万水千山,已成历史长卷,长征路上那或深或浅的足迹,是大地无声的注脚,也是留给大地的诗行。

有一说诗人最初创作的是一首通俗鼓动诗,即在1942年8月1日新四军《淮海报》刊登的《长征谣》——

天高云淡,望断南飞雁,不到长城非好汉!同志们,屈指行程已二万!同志们,屈指行程已二万!六盘山呀高峰,赤旗漫卷西风。今日得著长缨,同志们,何时缚住苍龙?同志们,何时缚住苍龙?

此前此后,歌谣便在红军和后来的八路军、新四军中传唱流行。

这首《长征谣》1949年在《解放日报》刊发,歌谣体变成了规范的词体,定名《清平乐·六盘山》。1957年《诗刊》发表时,下阕第二句作“旄头漫卷西风”。旄头,古旗杆头上用牦牛尾做的装饰,后泛指有装饰的旗帜。1961年,董必武受宁夏同志委托,请毛主席书写这首词。主席书写时改为“红旗漫卷西风”。一词之改,色彩、形象更加鲜明,革命的象征意蕴也尤为显豁。

毛主席在诗末特意注明:1961年9月应宁夏同志嘱书,并派人将手迹送到董老处,还附信说:必武同志,遵嘱写了六盘山一词,如以为可用,请转付宁夏同志。如不可用,可以再写。

写了还可以再写,自然是为了那段铭肌镂骨难以忘怀的烽火岁月。果然,主席多次挥毫泼墨,现在留存的手迹就达十件之多。

三

二十四节气把一年分成二十四个段落;每一个段落,又分为五日一候;每个节气三五一十五天的时候物候,都有直观感性的候应,连缀成三幅纤毫毕现的别致画卷。

相对于通身诗意白露的鸟儿扎堆,恰到好处秋分的天上地下水里,从容不迫的寒露像极了古人的自然弹幕,一候一景象,一候一乾坤,让天地一下子变得秋意浓重起来。在漫野盛开的金黄菊花背景下,鸟兽虫鱼都在为过冬做着准备。

千家扫落叶,万里雁随阳。大曰鸿,小曰雁,合起来并言之,春避阳暑而北、秋避阴寒而南的鸿雁,就是大雁了。它从来就是物候观测史上重要的生物标识。如果说一个月前白露一候的鸿雁来,意味着大雁迁徙工作刚刚开启,到这时鸟儿们的迁飞事务已陆续收尾了。长空雁叫霜晨月,这最后一波南迁的雁阵,行色匆匆,却又秩序井然。这项守时应季,成行成列南北迁飞的大动作自白露伊始,以仲秋先至者为主;到寒露时几近尾声,以季秋后至者为宾。故曰头五日寒露一候鸿雁来宾。

想飞有翅,翱翔于天;欲藏有壳,深匿于海。季秋天寒,上下翻飞的依人小鸟忽而都不见了;而海边却突然冒出许多贝壳纹理色泽与雀鸟翅膀很相似的蛤蜊。这一定是飞物化为潜物,鸟类潜水化成了贝类。这实在是古人洞察天地阴阳流转,幻化的生物猜想和浪漫脑洞,意谓生物藏起来准备过冬。一退一进间,其哲学意义是生命不会消亡死灭。没看见不等于不存在,或许它只是变换了一种存在方式。随着时空等客观条件的变化,它会以另一种形式存于世间。故曰再五日寒露二候雀入大水为蛤。

寒露百花凋,偏惊菊花黄。冷落清秋,阳气尽敛,阴气愈盛,霜寒露重。其时落木萧萧,万花纷谢,绝大多数花卉都凋瘁败落了。而菊花偏选择在早寒独自开工,凌霜绽放,且开得倔强傲慢,以璀璨的金黄色向凛冽的秋风与初霜发出挑战,扛起了秋日顶流大旗。向来就与梅兰竹并称花中四君子的菊花,是自然的信使,也是生命的战歌、文化的符号。其意义也早已超越其植物学本身,展现出生命在严酷环境下的韧性、尊严与不屈,从而化身为人格的象征。故曰又五日寒露三候菊有黄华。

季秋寒露,这是秋虫们用歌声一点点呼唤,再一点点送走的季节。春去秋来,花开叶落;花开是画,叶落是诗。有声有色的一年,因万物成熟而平定收敛,很快就又要过去了。

从历史走向未来,从延续民族文化血脉中开拓前进,才能做好今天的事业。行进在新时代中国式现代化的伟大征程中,习近平总书记指出,长征永远在路上。实现我们确立的奋斗目标,我们既要有“乱云飞渡仍从容”的战略定力,又要有“不到长城非好汉”的进取精神。

雄关漫道,云蒸霞蔚,天际旷远。如同中华民族历经磨难而奋起的脊梁,气势恢宏的万里长城翻越崇山峻岭而来,向着气象万千处而去……

编辑:李云霄