中国节日里的“世界流量”

作者:观海

文章来源:新重庆-重庆日报发布时间:2025-10-10 08:46:42中国节日的“国际范儿”正越来越浓。

国庆中秋双节假期,中国人员流动规模空前,文旅消费持续火热,多项数据刷新纪录。其中,中国与世界的“双向奔赴”引人注目。

国家移民管理局数据显示,国庆中秋假期日均出入境旅客204.3万人次。去哪儿旅行大数据显示,假期首日在国内乘坐飞机的外国旅客同比增长四成以上,飞往国内70个城市,"ChinaTravel"热度持续走高。

从春节到“五一”小长假,再到中秋节和国庆黄金周,近年来,中国节日正逐渐从传统的民俗庆典,演变为具有全球影响力的文化IP。这背后隐藏着哪些深层逻辑?又能为我们的文化传播带来哪些借鉴?

国庆中秋“超级黄金周”落下帷幕,各项经济和消费数据正陆续统计出炉。而目前公布的数据,已足以让我们感受到中国经济的活力与韧劲:

商务部商务大数据监测,国庆中秋假期全国重点零售和餐饮企业销售额按可比口径同比增长2.7%;10月1日至8日,全社会跨区域人员流动量累计将达24.32亿人次,比去年同期增长6.2%;国家电影局数据显示,2025年国庆档电影票房18.35亿元……

一个个鲜活的数据,是消费场景迭代升级的数字密码,是城乡烟火中跃动的经济活力,是传统节庆与现代生活碰撞出的时代火花,还是亿万民众对美好生活的热切向往。这份繁荣,正是中国经济从高速增长迈向高质量发展的生动缩影。

作为世界第二大经济体,中国以其庞大的消费市场规模与强劲的经济增长潜力,为假期经济的蓬勃发展提供了坚实基础。繁荣的市场、火热的消费,促进了中国与世界“双向奔赴”。人流、物流、信息流奔腾交汇的中国,既提振了本国消费,又为世界经济增长传递“东方暖流”。

眼下,越来越多的外国朋友来到中国,在长安街的花灯下感受春节的温情,在江南的龙舟赛中触摸端午的脉搏,在西湖边的明月下品味中秋的团圆。与此同时,不少中国人走向世界,将中国节日的氛围和文化带到世界各地,同样,中国游客的出境消费也为全球经济注入活力。

随着中国经济在全球影响力的扩大,世界各地游客在中国的消费场景也在不断“上新”。比如,微信、支付宝升级跨境支付互联互通,海外用户经由“碰一下”等简单操作,即可完成跨境支付;中国推出的数字红包、虚拟庙会等新形态节日产品,降低着各国游客融入中国节日的门槛。一系列突破性实践,正催生出多元消费场景与跨境商业新机遇。

如今,不少外国友人正从中国节日的“围观者”,变为置身其中的“参与者”“创新者”。

每逢重大节日假期,打开小红书、TikTok(抖音海外版),外国朋友参与中国节日的各种短视频总能冲上热搜——春节期间的“福”字贴法教程,端午时的包粽子教程,在中秋自制冰皮月饼的创意视频……全球化浪潮中,中国节日正以惊人的“世界流量”刷新着全球文化版图。现象背后,正是中国节日的独特文化属性与人类共同价值的深度契合。

情感需求的全球表达。我国不少传统节日的核心理念,都围绕“人”的情感需求展开,使“人”的尊严与价值在节日场景中得以彰显。比如,春节的团圆饭、压岁钱,是家庭温暖的具象化表达;中秋赏月、吃月饼,则是将“但愿人长久,千里共婵娟”的浪漫,升华为跨越时空的情感联结。这种对亲情、友情、爱情的珍视,超越了语言和文化的界限,触动了全人类对情感归属的共同追索。

天人合一的生态智慧。中国节日的另一重文化属性,则是对自然的敬畏与顺应:清明时节,人们踏青插柳,既是对春生万物的礼赞,也是对生命轮回的敬畏;端午赛龙舟,既是驱疫避邪的仪式,也是对水韵自然的敬畏。这些节日对自然节律的顺应,在工业文明高度发达的今天,特别是在气候危机成为全球议题的当下,回应着全球环保意识觉醒的时代需求,为人类提供了“人与自然和谐共生”的东方智慧。

文明基因的活性延续。传统节日绝不能是静止的“文化化石”,而是要在传承中持续焕发生机。以春节电子红包、中秋创意月饼为例,这些实践在坚守核心文化基因的基础上,巧妙融入现代科技与生活理念,通过节日纪念形式的创造性转化,既让传统节日的文化根脉得以延续,又使其契合当代社会的需求,实现传统与现代的有机融合。这种传承中的创新,是传统节日永葆生命力的关键所在。

全媒体时代,传播已从单向输出转向多维互动,从专业机构主导转向全民参与。传播生态的变革,让富含中国文化元素的传统节日能够突破地域与文化的界限,在全球范围实现快速传播。

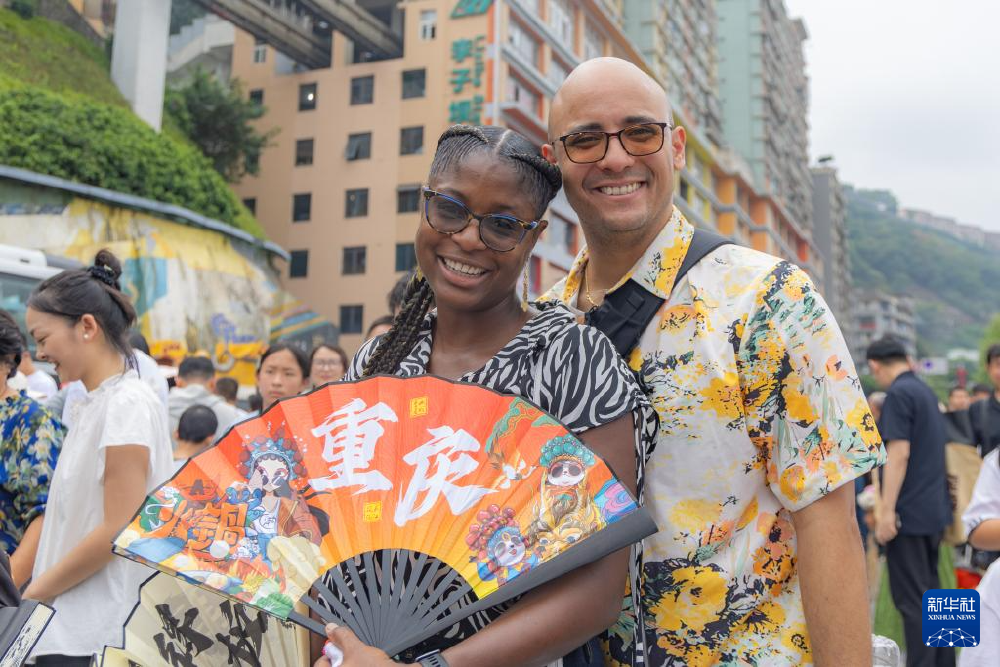

文化叙事由“自说自话”向“全球共享”转型。这个国庆中秋假期,重庆的街头巷尾,外国面孔显著增多。在磁器口古镇、轨道交通李子坝站、解放碑等“网红”打卡地,不少外国游客举起手机拍摄,与家人朋友分享重庆美景。他们通过社交媒体平台,将中秋月圆人团圆的东方哲思、国庆庆典中家国同构的集体情感,以第一视角的沉浸式叙事传递给全球受众。这份主动的表达传播,让中国传统文化传播走出“自我阐释”局限,以鲜活的生活化场景消解了文化隔阂。

传统国际传播中,中国节日常被简化为“异域风情”的符号,缺乏对其深层文化逻辑的诠释。近年来,这种局面正被改写。以春节为例,在全球范围内,我们对春节文化的表达已不再局限于“辞旧迎新”“吃饺子贴春联”的表层叙事,而是彰显出“团圆”“和谐”的文化内涵,关注着节日氛围下人的情感归属和精神共鸣。比如,通过《舌尖上的中国》等纪录片挖掘年夜饭背后的家庭伦理,通过报道春运这场“人类最大迁徙”展现中国人背后的乡愁与希望。

内容传播实现“平台扩散”与“IP混搭”同步跨越。社交平台的跨越式发展,为中国节日走向海外搭建起“即时互动+全球共情”的传播桥梁,让中国的传统节日文化在海外用户的自发创作、二次传播中,实现“活态传承”与“价值增值”。

比如,在欧美国家,月饼被直译为“Mooncake”。每到中秋前夕,TikTok上“mooncake”话题就成为热门。视频中的博主们熟练地向观众讲解月饼的品类、制作工艺和食用方法,甚至创新地将月饼与汉堡的吃法相类比,展现出传统文化与当代生活的有趣碰撞。

文化互鉴的加深和数字技术的发展,还催生出更多“节日IP”的创新开发。如《流浪地球》等科幻作品将春节元素融入未来叙事,展现中国科幻色彩与传统文化的情怀融合。类似的“IP混搭”不仅拓展了节日的边界,也让全球受众在各种文化符号的交融和重构中,加深了对中国节日的文化认知。

中国节日从“民族记忆”升华为“全球资产”,既是文化自信的生动注脚,也是经济全球化的创新表达。未来,中国节日的“世界流量”将持续攀升,成为人类命运共同体建设中不可或缺的文化纽带,并让世界在共享节日美好中,读懂中国,读懂世界,共赴繁荣。

编辑:吴曼祯