小泥人之梦

——记第十二届全国优秀儿童文学奖获得者李姗姗

作者:刘泳含

文章来源:七一客户端发布时间:2025-10-14 07:55:00

童真和成熟在李姗姗身上合二为一。

作为儿童文学作家,李姗姗需要花更多时间去适应身份的转换——生活中,她是成熟的大人;写作时,她是童真的小孩。

创作20余年,她写了不少书,得了不少奖。今年7月,她的长篇童话《器成千年》荣获第十二届全国优秀儿童文学奖,这是该奖项设立39年来重庆作家首次获奖。

在扉页中,她对自己,也对小读者们写道:“世界上的泥巴有千千万万,有的泥巴孕育种子,有的泥巴变成泥墙,有的泥巴想要成器。”

评论家说她的文字温馨且富有诗意,说她的心灵贴近幼小心灵;小读者说姗姗姐姐的书里藏着魔法,读了还想读。这些话让她很感动,也激励她继续写下去,写给孩子,也写给大人。

一天雨后,她蹲在泥泞的田垄上,灵巧双手揉捏着一团泥巴,思索着,要把小泥人捏成什么模样。

生自田野

小泥人长出手脚与勤勉

“如果我想要一双鞋,我不会跟妈妈说我想要。我会默默扛着小锄头,提着竹筐子,走向田野。”李姗姗在儿童散文集《米仓山下一块田》里用文字再现了在四川米仓山的童年。

那年家中经济拮据,父亲外出务工。姗丫头带着农具走向田野,车前草、蒲公英……她在田间挖草药,绑成束晾起来,大半月攒出10公斤干草药,换了4元钱。

她牵着妹妹就往外走。“姐姐,去干啥子?”“买新鞋。”“哪来的钱?”“自己挣的。”

一脚深、一脚浅,那时起的每一个脚印,都刻进记忆的泥土里——有童年的快乐,又有不属于那个年龄段的成熟。

农村出身的她,却在书香中成长。山里课外书稀缺,她却意外在父亲的床底下、奶奶的米缸里发现“宝藏”。小学发新书,她当天就能读完语文课本。三年级被问及梦想,她脱口而出“当作家”,说完既兴奋又忐忑——梦想一旦说出口,就必须去实现。

乡亲们常找姗丫头代写书信,她成绩最好。文婆婆哑了几十年,也想给儿子写信。姗丫头耐心解读她的每个表情、手势和不同声调的“啊”字,将家乡番茄、大豆、猪仔的长势和母亲的牵挂化作文字。

一个字、一组词,那时起的每一个笔画,都写出对泥土的眷恋——稚嫩的手握着笔,写给在外打拼、思念家乡的大人。

姗丫头和童话的邂逅就像童话本身。

乡间书少,一切有字的都是她的读物。某天刮来一阵风,吹来一张小纸片,她瞧见了,追啊追,遇到的同学也帮着追,最后抓住一看,纸上写着丑小鸭的故事。故事不完整,她“接过”安徒生的笔为丑小鸭续写结局:遇见仙女,被魔法变成凤凰;交了许多朋友,一起快乐生活……

14岁那年,姗丫头追着书与文字独自来到重庆,让书店里数不清的书迷了眼。一个馒头一瓶水,她能在店里待一天。她大学时开始在报刊上发文章,从此不停笔,毕业后当过幼儿老师,2006年决定重寻作家梦。

“那时付不起房租,只好和两个女生挤在几平方米的小屋子里。”李姗姗说,“一把挂面,要数着根数下锅。”

从大山到城市,从姗丫头到李姗姗,她始终守护着那颗童心,俯身提笔,为孩子们书写,最终成为知名儿童文学作家。

“我们宁可把自己看成还是一个文学的小孩。”在她第一本获重庆文学奖的小说《丘奥德》的序言里,前辈梅子涵写道,几十年后还觉得自己是文学的小孩,就可能真的是文学的成年人了。

从田野的旧梦中回过神来,她想,小泥人的手脚,应该是勤勉的模样。

攀上山巅

小泥人长出脑袋与思想

不过,如果成年人蹲得低就能写好儿童文学,那孩子们自己岂不写得更好?“最好的儿童文学几乎都由成年人写出。”梅子涵还写道,文学家写出好故事,不仅要蹲下,还要高高站起。

儿童文学只是儿童读物——人们往往有这样一种误解。但事实上,儿童文学的题材非常广泛,作家越成熟,思想越深刻,作品越能引起广泛共鸣。

“可以写自己的故事。”李姗姗把儿时经历写成《今天明天后天大后天》,入选德国慕尼黑“白乌鸦书目”。

“可以写孩子们共同的故事。”李姗姗把亲子之间的戏剧性冲突写成《面包男孩》,获中宣部2016年“优秀儿童文学出版工程”一等奖。

“还可以写这个时代的故事。”李姗姗一直想创作农村儿童故事,但“盼望灵感有点像蜜蜂等花开,要采文学的蜜,是个漫长的过程”。

2019年,脱贫攻坚持续高位推进,一次公益扶贫活动中,她走进四川大凉山,在彝族孩子的清澈眼神中忆起童年,为宝尔阿木山之巅的乡村巨变深深震撼——她等到了花开。

她深入当地彝族村采风、生活。2年,3版,18稿,纸张堆得越高,向着大地挖得越深。她最有激情的时候也是责任编辑最“痛苦”的时候,每个情景她反复改,责编再看,待双方满意收工,往往是后半夜了。

故事开头,少年惹科放羊归来,羊群里多了只小羊。为寻找失主,他走遍大山,见证家乡变化:银白色的公路蜿蜒上山,从山脚修到山顶;水龙头打个喷嚏,清澈泉水就流进爷爷手心;房梁上挂起白炽灯,像个永不落山的小太阳……

动人一幕是:安装电线杆的吉乃队长意外买走小羊,惹科急忙追车,路上伙伴越聚越多。拐弯处,众人齐喊,车停了下来。“吉乃叔叔,等一等!”刹那间,群山回响。

写到这里时,李姗姗满眼都是儿时追逐童话纸片的自己。

故事结尾,爷爷告诉惹科真相:小羊是他悄悄带回来的,为了考验惹科。

“惹科对一只羊都不放弃,也将这样对待身边的人、以后的事业。”李姗姗说,雪山上、麦地里、沙漠边,每个孩子的不放弃,就是一个民族的不放弃。

羊不需要多宽敞的路,能放下蹄子就好,而人却要踏出一条坦途。2021年2月,《羊群里的孩子》出版;同月,我国脱贫攻坚战取得了全面胜利。

以时代高度,在孩子的感受与表达之间架起桥梁,让成人也为之动容——李姗姗认为,这正是儿童文学的价值。

从山巅的呼唤中回过神来,她想,小泥人的脑袋,应该是思想的模样。

奔赴未来

小泥人长出心脏与梦想

李姗姗总是鼓励孩子们,不管是她自身,还是她的书。

在彝族村,“惹科”的哥哥本想念完初中就回家放羊。她提问:不多学知识的话,羊生病了怎么办?后来他去到外面的世界,如今在一所职业学院读畜牧专业。

沈阳的思桐读着她的书长大,学她写作,语文成绩一直很好。今年暑假结束,思桐如愿走进理想中的名校。

8年前,李姗姗到河南一所小学校以“梦想”为主题发表演讲。结束后,五年级学生游杰鼓起勇气询问她的电话号码,当晚发来信息:我的梦想是当歌手,我要把第一张专辑送给姗姗姐姐。

可随着年龄增长,游杰的声音变了,他告诉李姗姗,他不想当歌手了。“不是非要当歌手才算实现梦想,还可以挖掘其他闪光点呀。”李姗姗说。

成长让游杰音域变窄,却也带给他成熟稳重的形象。最后他选择播音主持专业,大二时还在全国比赛中获奖。

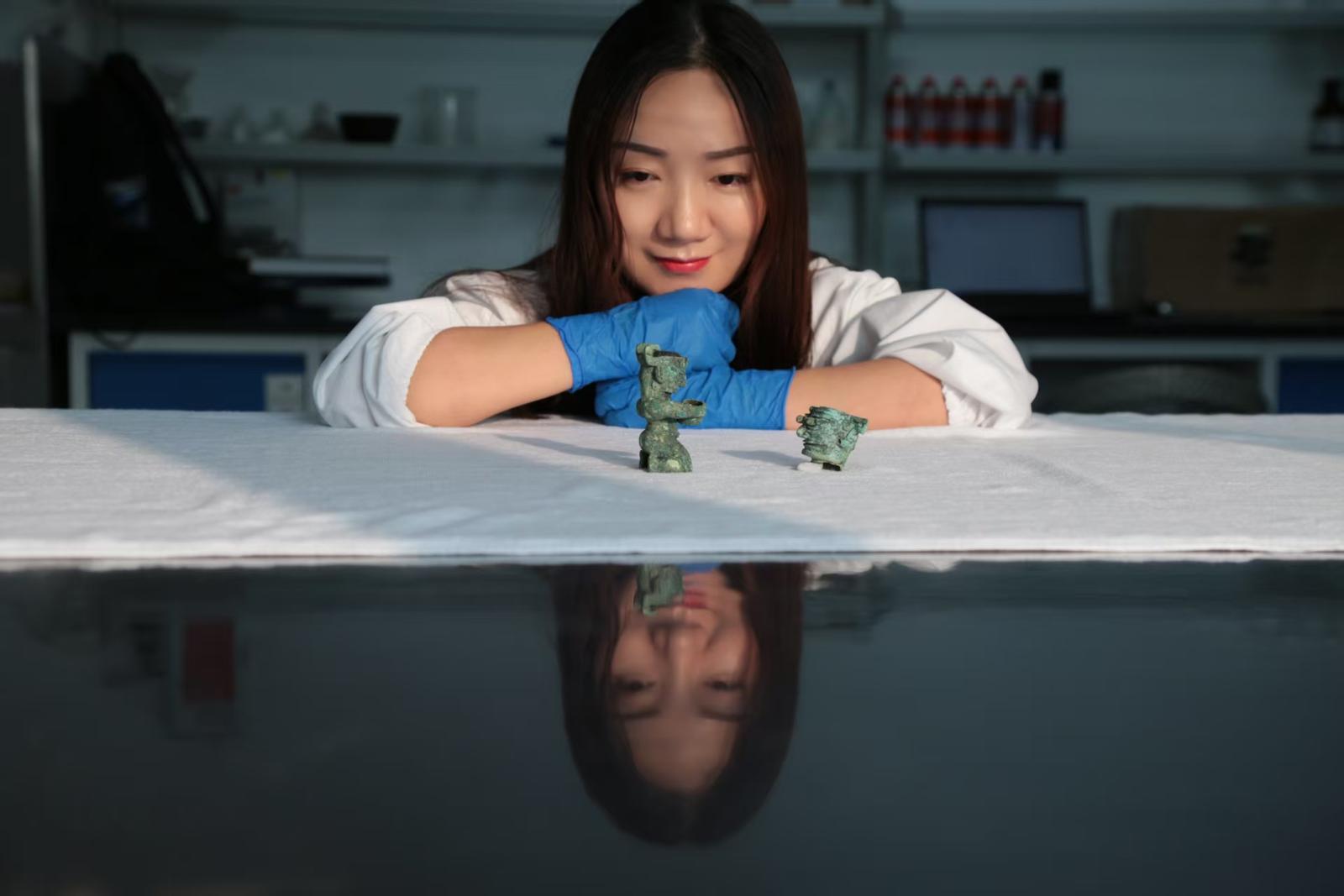

后来,李姗姗参观三星堆博物馆时,陶器、青铜器里凝结着的古代匠人、现代考古工作者的专注让她触动很大。她搬进考古工作者集体宿舍,负责记录、整理等工作,一年里见证许多文物从发掘到展出的历程。

大量一手素材足以支撑起一个故事,但这么多明星文物,谁来当主角呢?

一个下起大雨的深夜,稻田边青蛙呱呱叫,她突然想到大地。就是大地,由泥巴垒成,而孩子就像可塑的泥巴。雨后,她来到田间,在地里抓了一把,捏起了泥人,手、脚、脑袋……泥人渐渐有了模样。

泥人没有心,表里如一都是泥。她想,泥人应该有心,还应该是梦想的模样。于是,小泥人“堆堆”的寻梦之旅开始了。

“堆堆”想成陶器,但道路曲折漫长,直到三千年后考古工作者发现:他的“心”里有粒粟,能破译古蜀饮食密码,考古价值非凡。

“堆堆”虽未成陶器,却在博物馆闪亮展出,圆了千年“成器”梦,就像没能成为歌手的游杰,在播音主持领域大放光彩。

2023年,奇幻与严谨、古老与童真编织成《器成千年》——一个从自卑到成长再到成器的丑小鸭式的故事,是她第一个以考古为题材的童话,也是她儿时追逐过的第一个童话。

泥土孕育梦想,也孕育全国优秀儿童文学奖。

“世界上的梦想有千千万万,有的梦想很快就能实现,有的梦想却要等很久很久,或许要等三千年……”书的末尾,李姗姗写道。

雨后又见晴天,田埂上的水洼映着白云。李姗姗在泥人胸口位置,轻轻按下一粒种子。

小泥人在她掌心成型,仿佛随时都会活过来,讲述下一个千年的故事。

(文中思桐、游杰为化名)

编辑:刘泳含