在历史烽烟中起舞

作者:刘泳含

文章来源:七一客户端发布时间:2025-10-15 08:00:00

黑,笼罩一切的黑。他在重庆曾家岩50号领受任务后,与敌特跳起周旋之舞,在黑夜中展开惊险追逐。

红,壮美绽放的红。她在日机轰炸后换上红裙,为民众跳起不屈之舞,给予他们温暖如火的拥抱。

白,和平纯洁的白。她们在抗战胜利后身着洁白羽衣,为希望欢欣起舞,庆贺一个伟大国家的新生。

2025年9月8日,北京中央歌剧院,大幕缓缓落下,如潮掌声献给《归来红菱艳》——重庆芭蕾舞团原创芭蕾舞剧,该剧也是入选中央宣传部、文化和旅游部主办的纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年优秀舞台艺术作品展演的全国22部作品中,唯一的重庆文艺精品、唯一的芭蕾舞剧。

提起芭蕾,人们往往想到《天鹅湖》的唯美,可《归来红菱艳》的舞者却用多元且具有重庆辨识度的表达,在历史烽烟中起舞,舞出一部震撼人心的抗战史诗。

1948年,舞蹈电影《红菱艳》在英国上映,片名直译为“红舞鞋”,讲述了一位爱舞如命的芭蕾舞女在个人事业与爱情之间痛苦徘徊的故事;2023年,《归来红菱艳》在重庆首演,这部“红菱艳”,却讲了一位海外归来的芭蕾舞者为抗战伟大事业而舞的故事。

海归、舞者、重庆、抗战,《归来红菱艳》主角原型呼之欲出——中央芭蕾舞团首位团长、中国舞蹈家协会首位主席,“中国舞蹈之母”戴爱莲。

足尖踮立,挺起抗战脊梁

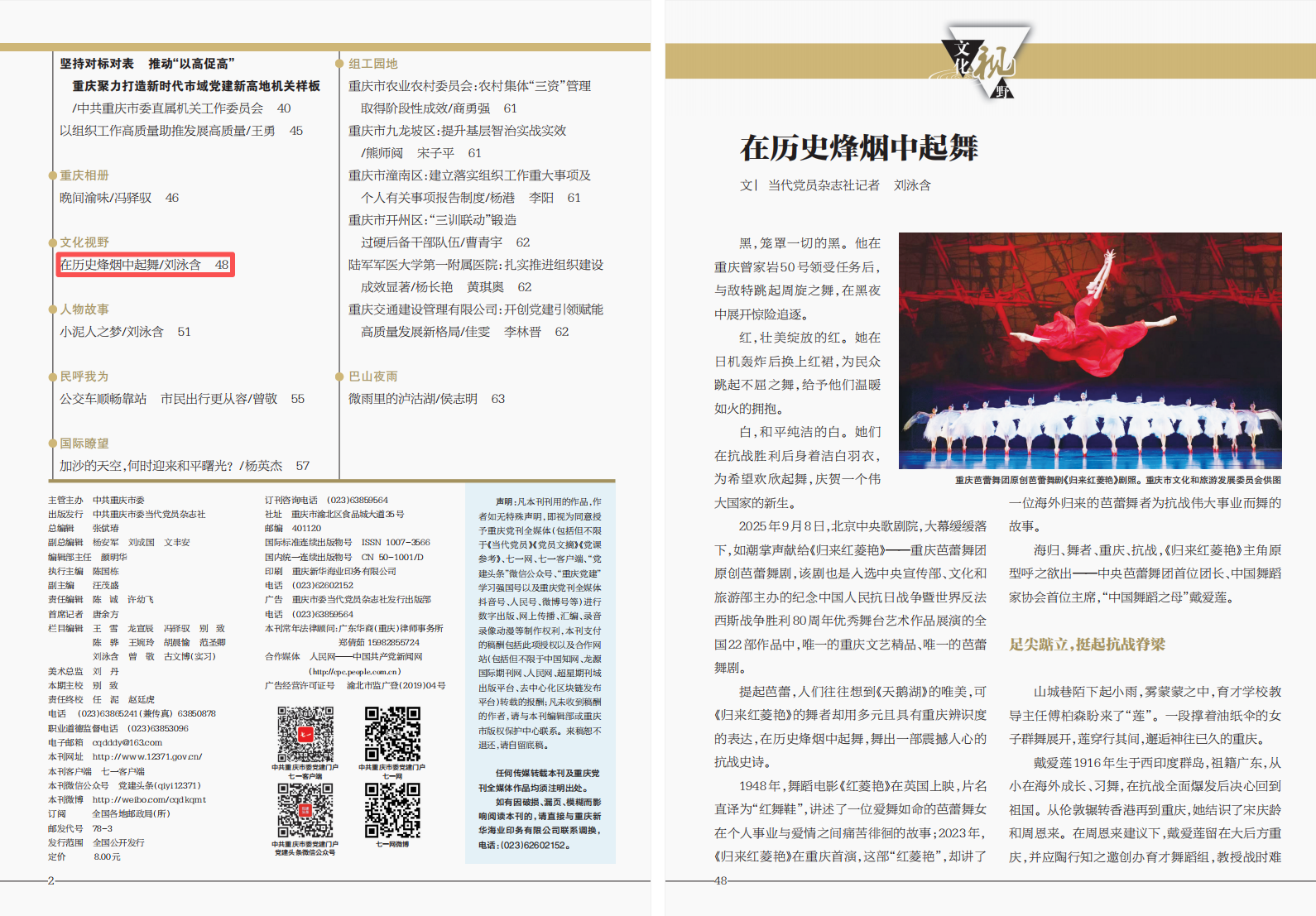

山城巷陌下起小雨,雾蒙蒙之中,育才学校教导主任傅柏森盼来了“莲”。一段撑着油纸伞的女子群舞展开,莲穿行其间,邂逅神往已久的重庆。

戴爱莲1916年生于西印度群岛,祖籍广东,从小在海外成长、习舞,在抗战全面爆发后决心回到祖国。从伦敦辗转香港再到重庆,她结识了宋庆龄和周恩来。在周恩来建议下,戴爱莲留在大后方重庆,并应陶行知之邀创办育才舞蹈组,教授战时难童舞蹈艺术。戴爱莲一生追随中国共产党的脚步,临终前如愿入党。

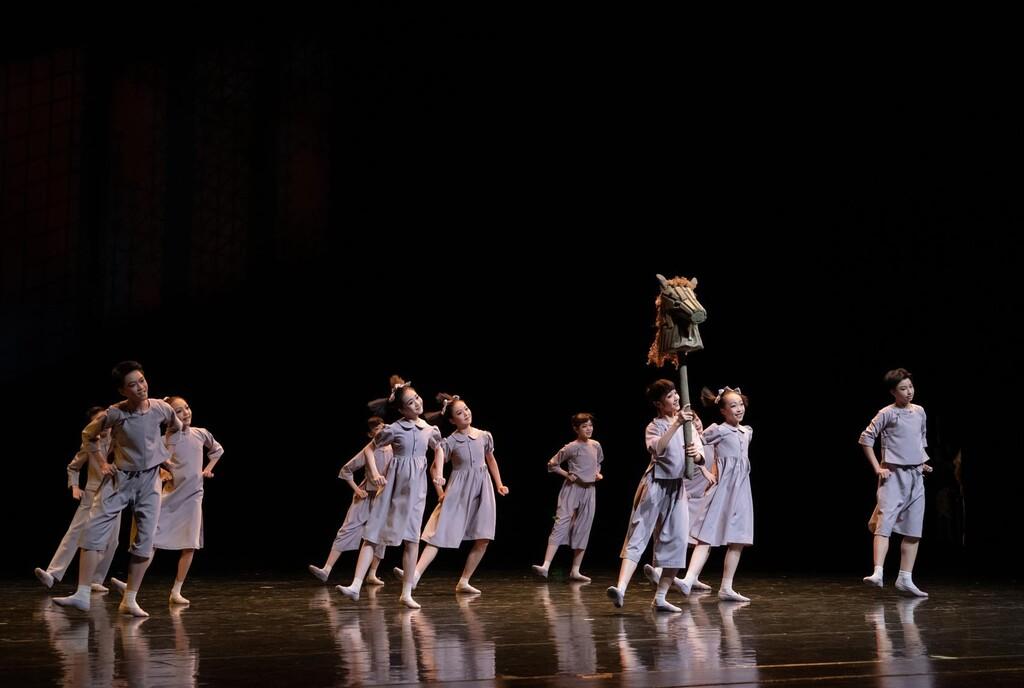

在重庆,莲遇见“轩”,一位中共地下组织成员。在任教日子里,暗线展开:轩到中共中央南方局领受任务,与敌特分子周旋。同时,莲在庙会领舞,花灯照耀下,大家欢快起舞,助轩摆脱敌特分子。

这部舞剧,欢乐总是悲伤的序曲。

防空警报骤然撕破花灯舞的祥和,轰炸袭来,民众四散而逃、匍匐避险,伤亡惨重。倒下,站起,演员愤而起舞,在骤雨般的鼓点中演绎出中华民族的悲痛呐喊。

悲伤之后,定会踏响振作的跫音。

轰炸惨状激发了莲以舞为战的斗志。民众恸哭声中,她换上一袭红裙,眉头紧锁,肢体却舒展;面容挂着无限哀痛,足尖却支起不屈脊梁。她在舞蹈中不时给予难民援手与拥抱,一阵轻柔旋转后,原本优雅的芭蕾手位猛然紧握成拳!

“没有挺立的脊梁,是穿不起那双红舞鞋的。”本剧总导演刘军说,她在人生中许多重要时刻都曾得到戴爱莲的鼓励,“创排《归来红菱艳》既是对榜样的追随,也是对历史题材与时俱进的挖掘,希望现在的年轻人从中获得力量”。

芭蕾是一门“世界语”。《归来红菱艳》以爱国艺术家戴爱莲为原型,用好了这门语言,强化了中国抗战故事跨越文化障碍的传播潜力,在全国巡演中吸引了大量国际友人观演,是一部融通中外、以小切口讲好大主题、既有思想高度又有艺术格调的典型作品。

但芭蕾也是一门“无声的语言”。没有话剧的铿锵台词、戏曲的悠扬唱腔、音乐会的磅礴交响,《归来红菱艳》凭借沉默而有力的肢体,与全国其他21部优秀舞台艺术作品同台竞技,以一双红舞鞋证明:对历史的诠释,不一定要直抒胸臆,还可用手与脚绘成无声的诗,用舞蹈的极致优雅反衬战争的惨无人道,用足尖的高高踮立挺起民族的抗战脊梁。

莲步轻飞,舞出文化自信

舞剧上半场尾声,在莲的壮美舞蹈后,轩一步步走出,肩上扛着一根纤绳。原来,一架日机在反击中坠毁。两人号召下,民众在这场“拉纤”中后仰前倾,充满张力的身躯蹬地向前,在沉重呼吸与统一节奏中将日机残骸拉到城区展览,演出迈向高潮。

持续6年10个月的轰炸让山城几乎沦为废墟,但重庆人建造了当时世界上最大的防空工程,生活生产得以顽强继续,“愈炸愈强”精神熠熠生辉。刘军一直在思考如何体现这种精神,直到某天看到一张照片,正是舞台上这一幕的历史场景。在舞剧中,她特意添加了川江纤夫这一富有地域特色的精神符号。

《归来红菱艳》借西方芭蕾艺术形式讲述中国抗战故事,又在现代剧中演绎历史题材,在国际化演出中融入重庆元素,文化艺术的精妙融合,贯穿全剧——

看舞台,“山城雨巷舞”的背景点缀着错落有致的吊脚楼、盘根错节的黄葛树、层层叠叠的石板梯,壮丽表演在巴渝风情中铺展开来;

听声音,下雨时有温柔叮咛,“把伞打起哟”“幺妹,快走,我们回家”,放晴后有经典民歌《太阳出来喜洋洋》,城市记忆在地道乡音里愈发清晰;

赏舞姿,“庙会花灯舞”动作取自“秀山花灯”,莲在课堂中引入苗族的欢快、维吾尔族的浓情、藏族的奔放,在义演中增添旗袍、水袖元素,多元舞蹈在芭蕾语言下交相辉映……

作为中国第一批赴英国学习芭蕾舞的两名女学生之一,刘军第一次见到戴爱莲是在中国驻英国大使馆,“我看见戴先生跳起藏族舞蹈”。

在戴爱莲的回忆中,她在伦敦见过日本舞、印度舞,却没有中国舞,这刺伤了她的民族自尊心。在海外,她从历史书中寻找中国题材;在重庆,她将社会现实编入舞蹈;在川西,她向各族同胞寻觅中华民族舞蹈之根……

1946年,“边疆音乐舞蹈大会”在重庆公演,戴爱莲那清新健美的舞蹈之风熏陶无数青年学生;同年,她为美国公众带去东方优美舞姿,让世界领略中国艺术之美。

“戴爱莲出色完成了周恩来交予的任务:用舞蹈艺术探索中华民族文化新路。”本剧文学顾问、重庆市重庆史研究会名誉会长周勇表示,她是实践民族的、科学的、大众的文化经典代表。

以此为启发的《归来红菱艳》,也因博采众长而广受好评:首演至今,已全国巡演破百场,每场都受到当地观众追捧。

昂首阔步,踏出重庆新韵

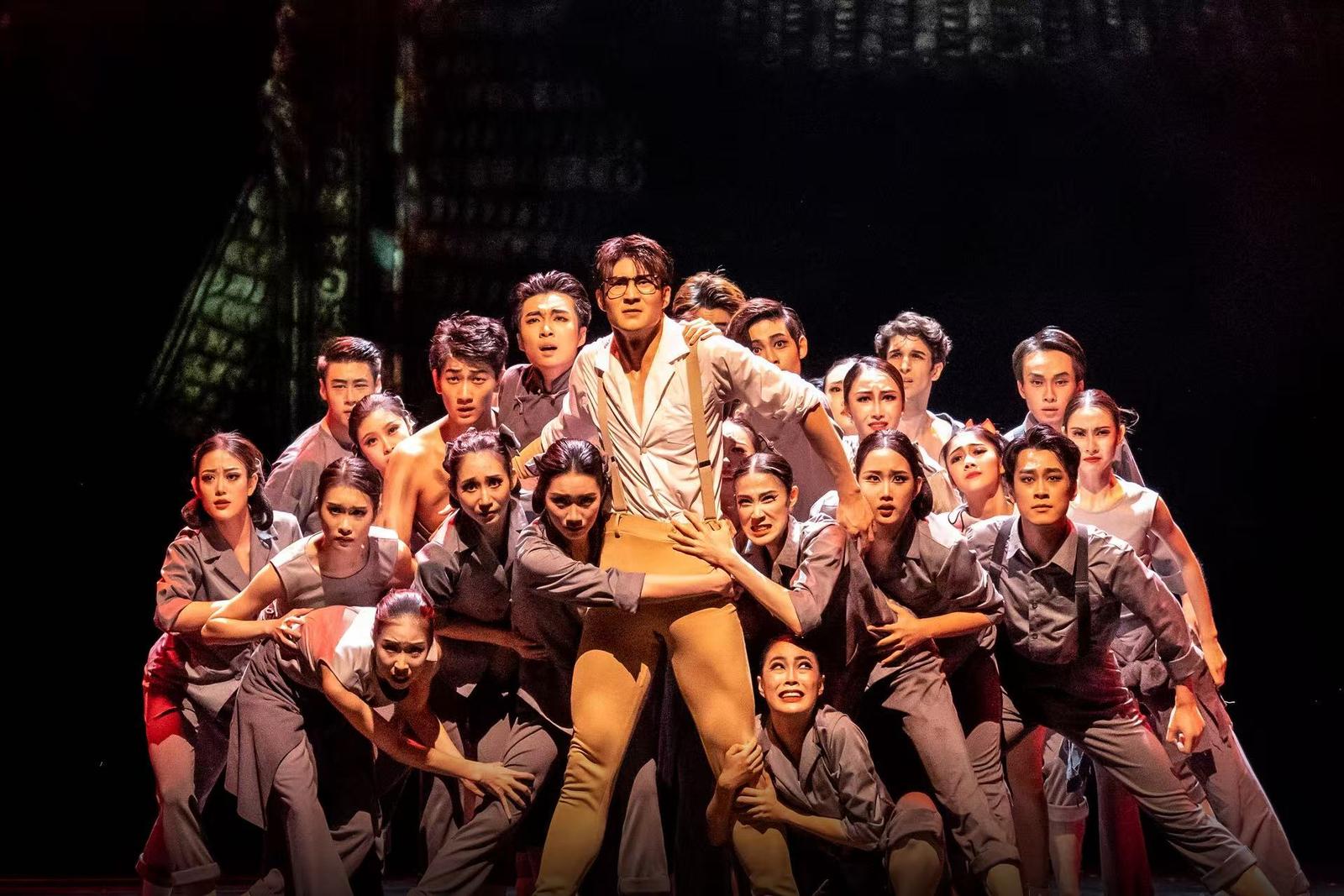

烟花绽放,礼炮齐鸣。身着洁白羽衣的“鸽群”雀跃入场、笑靥如花,时而舒展羽翼、时而收翅挺立,每双脚都踩着鲜艳的红舞鞋。

轩先是从事地下工作,而后奔赴前线;莲在后方义演,募集物资支援前线……舞剧迎来下半场尾声:中国人民在奋斗中赢得胜利,人们跳起《和平鸽》,庆祝祖国新生。

《和平鸽》是新中国成立后首部原创芭蕾舞剧,由戴爱莲任导演兼女首席,表达中国人民保卫和平的信念,推动芭蕾中国化、民族化迈出第一步。

《归来红菱艳》在尾声加入“羽鸽芭蕾”,则是中国芭蕾艺术又一完美呈现,宣示“红菱艳”已成为中华民族的“红菱艳”;此外,舞剧在中国芭蕾舞界掀起“重庆现象”——重庆题材、重庆创作、重庆演出,山城底色浓烈。

“戴爱莲为重庆抗战作贡献,重庆也成就了戴爱莲的艺术传奇。”刘军说,自己曾担心改编不好。

为表现在历史烽烟中起舞的震撼之美,于2023年创作完成的《归来红菱艳》在巡演中不停打磨。刘军几乎每场演出都坐在观众席间,观察观众对每一幕戏的反应,力求把每个动作细节和情感表达优化到位。

9月7日、8日在北京连演两场时,舞剧已是“5.0版本”,按“大事不虚、小事不拘”创作原则,将戴爱莲的舞蹈事业与文化统一战线紧密结合,人物形象更鲜明、巴渝元素更丰富。

在“羽鸽芭蕾”中,分别饰演莲、轩的李思雨、杨晨呈献上一场高难度“大双人舞”,展现重庆青年舞者实力。这是他们首次参演红色题材,“和从小练的古典芭蕾完全不同,有种不一样的韵味”。

不一样在何处?“雄奇山水,新韵重庆。”周勇解答,“《归来红菱艳》以新戏、新团、新人,成为芭蕾之韵、重庆之韵、中国之韵最好的注脚。”

《归来红菱艳》讲述了一个洋为中用、创新创造中国文化的故事,年仅13岁的重庆芭蕾舞团传承发扬这样的艺术理念,阐释“坚韧、忠勇、开放、争先”城市精神,向重庆这座英雄城市致敬。

“两年间,《归来红菱艳》平均每周都有演出,反响热烈,取得高雅艺术难能可贵的成绩。”周勇说,“如今这部舞剧又代表中国芭蕾舞界、重庆文艺界到北京演出,是我们向祖国、向人民、向世界,最崇高、最深情、最浪漫的献礼。”

编辑:刘泳含