何以重庆 | 永川:智创之城

作者:汪茂盛 李清波

文章来源:七一客户端发布时间:2025-10-17 09:00:00

穿行于重庆市永川区的街巷,当看到百度Apollo无人驾驶汽车往来接送,感受到永川科技片场虚拟与现实的无缝交织,你也会同记者一样,发出“永川发展如此迅猛”的感叹。

类似感叹,在今年7月上合组织国家电影节落子永川时,达到顶峰。

漫步城中,你能清晰感受到,永川的蓬勃活力。学子成群,创意团队朝气迸发,这里有着超越重庆其他区县的年轻气质。

但“年龄结构”只是表象,“思维特质”才是根本。这座城市涌动着的种种智慧,让它一次次“永立潮头、海纳百川”。

这份智慧,早已根植于历史之中。唐大历十一年(776年)永川置县,属昌州。因境内三河交汇、形如篆文“永”字而得名,后几经区域规划调整,但古八景之一的三河汇碧,却千年不息。

无论是昔日作为四川省江津地区行政公署驻地的繁华,还是归属重庆管辖后的短暂沉寂,抑或在成渝地区双城经济圈中崛起为现代制造业基地、西部职教基地和重庆城市副中心——永川始终顺流而生,逆流而上,因势而智。

破局之智:从粗到精的工业重构

走进中国船舶集团重庆红江机械有限责任公司厂区,仿佛穿越回上世纪70年代:一栋栋苏式楼房、一排排香樟树都无声诉说着悠久历史。

“1969年,因三线建设,第六机械工业部批准在永川选址筹建了国营红江机械厂。”红江机械宣传部部长王波说,以前要是进了永川“三大厂”,可是件荣耀事。

她说的三大厂,指的是三线建设时期,由央企在永川建起的重庆液压件厂(原永红机械厂)、重庆红江机械厂(原四川油泵油咀调速器厂)和重庆跃进机械厂(原重庆柴油机配件厂)。

“1960年江津地区行政公署驻地迁到了永川,之后还有127、128、164三个电子研究所及235库等单位相继迁至永川。”区政协原副主席陈发志说,上世纪60年代至80年代,永川迎来了工业发展的快速期。

而扛过几十年风雨拿下如今行业“单项冠军”的重庆红江机械,靠的是永远走在创新路上。

2015年重庆红江机械完成第一个数字化车间建设,2017年成为工信部“智能制造试点示范企业”。之后,它在智能化的路子越走越稳,中速重油电控共轨系统、甲醇船舶动力喷射系统等一系列研发成果深受市场青睐。

然而,重庆红江机械是少数,更多老工业企业没能走出工业转型的阵痛期。

“新中国成立之初,永川的工业是小作坊式的,基础十分薄弱。”陈发志说,三线建设时期开始,从工业总量来看,钢铁等资源消耗型产业才是永川工业的最大支柱。在制度不够完备的当时,形成了“黑、粗、大”的工业格局。

竭泽而渔不是长久之计,永川要彻底改变工业格局,就要拿出壮士断腕的勇气。

2000年后,永川决心重构产业体系,在智能化改造和科技创新上给予企业最大支持,还拿出了关键一招,大招商、招大商。

2006年,理文造纸有限公司成为入驻永川的第一家行业龙头。十余年时间,旗下三家子公司合作无间,让纸业产业在永川大地上生根发芽、茁壮成长,并逐渐在川渝两地形成集聚效应。

“一张纸”就能撬动如此大的市场,永川将目光投向了更高目标——智能网联新能源汽车。

2017年,正计划在西南布局生产基地的长城汽车成为各地争抢的对象,为何最终花落永川?

“永川干部对我们的关心可谓无微不至。”长城汽车股份有限公司重庆分公司联合党支部书记王炳红说,当时,永川区领导连续50个星期,周末也不休息跑河北总部洽谈,全方位解决他们的问题。

更令长城汽车信服的是,全区上下的执行力。仅耗时14个月,长城汽车永川工厂就建成投产。

“有了车,更要通‘智慧’的路”。区经济和信息化委员会相关负责人表示,他们几乎配置了智能网联汽车产业发展所需的全部要素。2019年,永川趁热打铁,招引百度无人驾驶项目签约落地。

短短几年时间,两大龙头企业直奔智能化升级,硕果累累。

如今,长城汽车永川工厂每72秒下线一台整车,累计生产超100万台整车,去年实现规模以上工业产值290.81亿元。全区已全域开放1576平方公里、指定双向1480公里测试道路,规模居全国同级别城市首位,测试里程超430万公里,居西部第一。

至此,永川构建起智能网联新能源汽车摩托车及零部件、新材料、特色消费品、电子信息和高端装备制造5大支柱和特色产业,建成10个智能工厂和53个数字化车间。

从“黑粗大”到“精细智”,永川以敢舍敢立的智慧,为全域高质量发展奠定了不可撼动的产业根基。

前瞻之智:从虚到实的数字蓝海

22年前,竹海听风,觅诡谲光影,成就国际影后。

22年后,故地重游,她展颜妙语:“欢迎来到美丽的重庆永川。”

7月3日,演员章子怡以2025上合组织国家电影节开幕形象大使的身份,踏足永川。

这一次,她眼里的永川,不只有那片竹海——一座涵盖影视全流程制作的西部科技影视城正加速崛起。

永川是如何无中生有,孕育出这座光影之城,还得从2000年初说起。

彼时,永川刚刚厘清工业转型方向,但又一个问题来了,工业是产业根基,那什么才是未来?

在重庆云谷·永川大数据产业园能寻得答案。

7月底,从产业园大门步入,抬头便望见重庆云谷一行大字在烈日下闪耀,同行的区新城建设管理委员会数字经济发展科科长莫帆说,以前这里不叫“云谷”,而叫“声谷”。

何为声谷?

对曾在声谷工作过的永川人郑天钰来说,声谷,就是从“永川呼叫世界”。

21世纪初,电商平台方兴未艾,永川职教丰富的人才资源与大量涌现的呼叫转移需求相契合,区委、区政府决定以“呼叫转移”为起点,以“数”为方向,建立中国西部声谷。

2008年,中国西部声谷正式“发声”。

“普通话过关、打字速度达标即可上岗,五险一金样样不缺,家门口就能就业。”郑天钰说,一下子,呼叫转移工作成为当地许多中职毕业生的首选。

几年时间,声谷迅速壮大,座席超过千个。它用最直接的方式,让永川触摸到数字经济的脉搏。进入新时代,“大数据”的概念普及开来,永川面临一个重要抉择。

是求稳走老路,但容易被替代,还是冒险走新路,但沉没成本高。

永川果断选择了后者,奔向那片似在眼前却远在天边的大数据蓝海。他们不怕道阻且长,只怕迈不开步。

既然从0到1建立了声谷,证明方向对了,坚持,就能到达目的地。

5年时间里,声谷拓展至智能客服、数据标注、内容审核、KPO(知识流程外包)等方向,2018年正式更名为“重庆云谷”,拉开属于永川的“数字时代”之幕。

“这个时候,永川找到了我们。”重庆达瓦合志影像有限公司联合创始人陈亮说,当时他们公司还在北京中关村,有自主研发的虚拟现实影像制作软件,收到了来自全国各地抛来的橄榄枝。

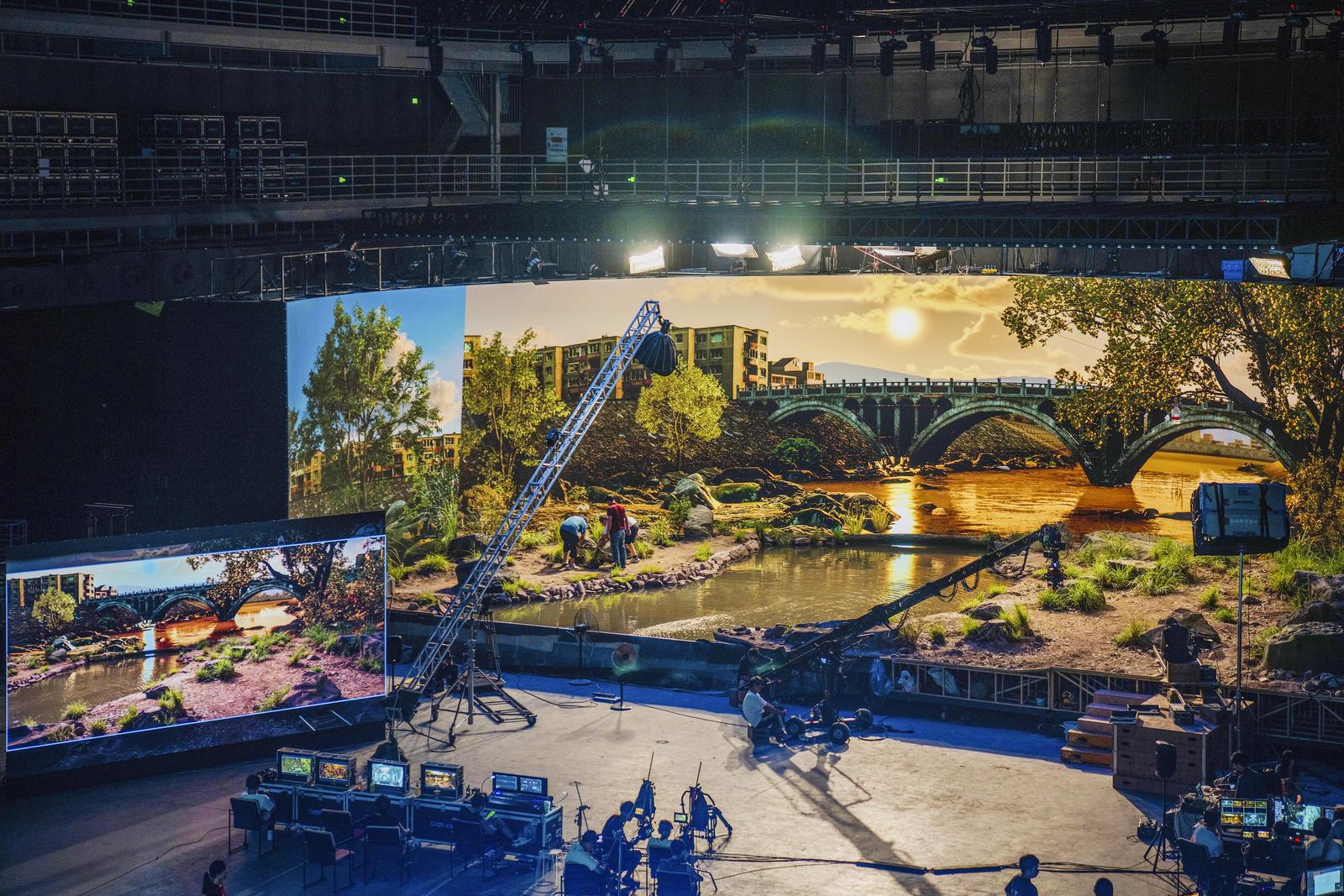

“其实那时各地政府给的政策区别并不大,让我们心动的,是跟永川领导干部沟通后,发现他们对数字经济‘生态链’的规划与我们不谋而合。”陈亮带着记者走进永川科技片场1期1号虚拟拍摄棚。

只见一个超宽荧幕上投影着小桥流水,棚内灯光随着屏幕落日改变着光线。

“电影《狂野时代》的主场景就是在这个棚内拍了一个多月。”陈亮语气颇为自豪,这也是目前为止国内唯一使用率超过90%的虚拟拍摄棚。

可定制的数字场景、实时更新的环境调度。从CBD办公室一秒切换到大漠孤烟,永川科技片场让“拍重庆”到“重庆拍”成为现实。

“我们刚来的时候还没建永川科技片场,就我们3个核心创始人。”陈亮说,达瓦能在几年间发展成200多人的行业龙头,政府与他们同频共振是重要因素。

2019年,永川出台“大数据发展20条”等系列政策,牵头成立重庆市大数据产业人才联盟。近年来,围绕数字影视产业,永川大力招引上下游企业,专攻后期配音的“九紫文化”、致力IP孵化的重庆云端映画影视科技有限公司等纷至沓来……还成立重庆市永川区三河汇碧传媒有限责任公司,以高效服务串联起整个数字生态链。

纵观多年发展,永川实现了数字经济从概念到地标的完美落地,将看不见的数据流、摸不着的影像技术,转化为蓬勃的产业、汇聚的人气、增长的动能。这虚实之间,是永川领导干部极具前瞻性的眼光和一张蓝图绘到底的实干。

走出1号棚,望着永川东站旁那如庞然巨物的永川科技片场2期工程,不禁感叹“一片云”所带来的千变万化,让不可能也成为可能。

这就是永川,在数字浪潮中踏“云”前行、敢为人先的永川。

深耕之智:从苗到林的人才生态

在重庆红江机械厂区,一颗鸡蛋在高速旋转的麻花钻钻击下却壳破膜不破。这项绝活,是重庆红江机械国家级技能大师工作室带头人傅国涛积累的尺寸之功。

36年前,他从永川船舶工业技校(现重庆市工业高级技工学校)毕业加入重庆红江机械,从车工、铣工、镗工,一步步走上大国工匠之路。36年后,他作为全国人大代表,发出“弘扬工匠精神,建设一流产业技术工人队伍”的呼吁。

傅国涛说:“独木不成林,他希望把自己的经验和技术传承下去。”他这一“成林”的期盼,道出永川这片土地上百余年来持续耕耘的主题。

“永川发展职业教育是有历史积淀的,是在原来中专校的基础上转型升级形成的。”区委教育工委书记、区教委主任具荣海说,重庆的第一所师范学校就在永川。

清光绪年间,永川知县罗崇岭创办永川达用学堂师范班,60名学子叩开地方职业教育的大门。

永川历史上曾为江津地区行政公署,战略地位重要,科教资源丰富,一批中专学校相继布局永川。“读上中专就等于脱农袍、端上了铁饭碗”,具荣海作为一名从永川区红炉镇农村走出的干部,对此深有体会。这强烈的现实需求,催生了大批中专学校在永川拔节生长。

然而,进入21世纪,高校扩招、毕业不再包分配,中专生源迅速萎缩,转型迫在眉睫。

2004年,永川提出建设“职教城”,精减数量、扩大规模、整合资源,开始从“量”到“质”摸索。2017年,区政府出台“职教24条”,实现从“城校互动”模式转向“产城职创”融合发展。2021年,《成渝地区双城经济圈规划纲要》明确支持建设西部职教基地,永川职教走上高质量发展快车道。

如今,永川已形成院校19所、在校学生20万的西部职教基地,助力永川成为渝西地区少有的人口净流入城市,为区域经济发展源源不断输送高素质技术技能人才。

在夯实职业教育基础的同时,永川有意识地将产教融合理念向高等教育延伸,致力于构建一个完整的人才培养生态链。

重庆文理学院的发展,印证着这一布局的意义。

从1972年主攻教育专业的专科院校发展至今,重庆文理学院成长为涵盖工学、理学、农学等10个学科门类,拥有材料与化工、资源与环境等10个硕士学位授予点的应用型大学。公共实训基地36个、联合培养项目48个……产教融合成为学校不断提升专业“含新量”的重要助推器。

“尤其是我们的材料科学、化学、工程学已进入ESI(基本科学指标数据库)全球排名1%,”学校科学技术处处长郭朝中教授说。2009年,他从重庆大学博士毕业后,跟随导师中国工程院院士涂铭旌,到重庆文理学院建立新材料技术研究院。

十余年时间,新材料技术研究院自主研发的银纳米线材料及成套装备技术等成果不仅成为永川引进新材料企业的科研优势,更为京东方等行业龙头创造了上亿市场价值。

而产教融合的价值,更体现在学生的职业发展上。从重庆文理学院计算机科学专业毕业的李超,就是其中受益者。

“2018年达瓦来学校搞联合培训,费用全免,我就报名了。”李超没想到,这为他开启了新世界的大门。

动作捕捉、虚拟现实,各种新鲜词汇冲击着他。8个月的培训后,他从一名门外汉迅速成长为拥有国际项目执行力的动捕演员,如今,已担任企业项目总监。

无论是傅国涛的匠人精神、郭朝中的科研攻坚还是李超的跨界转型,他们的成长都需要适宜的土壤。“四链”融合让创新服务生态化,正是永川近年来努力的方向。

2024年9月,迭代整合科技研发及转移转化、创业孵化、人力资源等功能的重庆数智产业人才创新创业服务港在永川开港,云端映画就是同步入港的公司之一。

“入港后,这里的孵化公司启迪之星开始承接我们日常运营工作,包括工作场地管理、高校资源对接等,给了我们不少支持。”云端映画负责人张海天说,不到一年时间,公司同本地4所院校建立“产业入校”模式,每年培养500到800名学生实习就业。

“除了孵化企业,人才港还为高校、企业、人才实训提供了场地、住宿、设备支持。”启迪之星(重庆永川)品牌宣传主管王长春将记者带到实训室参观,来自重庆市工业技师学院的团队,正在这里为国家技能大赛备赛。教师兼领队丁久平说,暑假住宿、吃饭学校不方便,这里环境好、服务优,他们能放心实训。

面对如此多元的成长路径,区委组织部相关负责人表示,只有精准响应人才需求,才能让他们心无旁骛创新创业。今年上半年,永川迭代升级“永川人才政策22条”“永川区人才服务管理办法”等系列政策,健全完善人才“引育留用”全周期支持体系,持续唱响“逐浪奔永”人才品牌,人才港新招引入驻科技企业17家、国家高新技术企业1家,新引进人才领衔项目21个。

回望百余年育人历程,永川用时间证明,真正的智慧,是造一片林,让每棵树都能参天。

从容之智:从茶到居的生活哲学

美好的一天,从品茶开始。

这是鲁礼勋的生活习惯,更是他的工作日常。杀青、揉捻、摊晾……审评、拼配,作为永川秀芽手工制作技艺第四代传承人,这些,他干了一辈子。

1982年鲁礼勋跟随父亲来到永川,1990年进入四川省农业科学院茶叶研究所(现重庆市农科院茶叶研究所)学习制茶技艺,35年如白驹过隙。

在驾车前往位于茶山竹海的茶研所生产车间的路上,鲁礼勋望着车窗外感叹:变化太大了。

对他而言,这种变化是具体的。

以前,制茶全凭手工,要在温度达200度的铁锅里反复翻炒杀青,现在,智能化车间全自动制茶解放双手,让他有更多时间琢磨茶品和传承技艺。

同时,这种变化又是宏观的。

从上世纪60年代的科研项目到21世纪初走向市场化,永川秀芽逐步成为城市的金名片,区域公共品牌估值达32.29亿元。而鲁礼勋已从一名青葱少年走到临近退休。

时光流转间,改变的又何止是一座茶研所。这背后,是永川始终探索现代与传统共生、效率与惬意平衡的道路。

“叮叮”“叮叮”。胜利路街道渝西西段小区党支部书记、专职网格员李春梅的手机消息不断弹出。她将问题分门别类,根据“区网融治”流程,由小区党支部牵头,会同居民自治小组、网格员“三方办”一起协商解决,实在处理不了的,再通过“141”基层智治平台逐级上报。

如今,曾经的“三无小区”彻底换了样,智能摄像头让居民出入无忧、改造的微庭院开始有了欢声笑语……这样的惬意,不止渝西西段小区。

在云谷现代社区内,居民通过微信小程序预约,在智能健身房内挥汗如雨;在南大街街道银山源小区,邻里通过“线上+线下”排查纠纷,实现小事不出网格,大事不出社区……数字赋能,托举生活“慢”步调的从容。

走出社区,这份从容仍在延续。

永川人民广场上,人们站在“石松百尺”前拍照留影;永川博物馆内,游客通过自助语音小程序了解永川龙的前世今生;松溉古镇内,跟随“三语”自助导游登高望远感受“丹砂蘸叶一江明”的美景。

这些便捷体验,正是新材料、人工智能、大数据等前沿技术落地应用的具象化呈现。

区科学技术局副局长徐亚锋介绍,今年以来,全区新增市级以上科研项目66个,总经费4.4亿元,面向全国发布实施“揭榜挂帅”项目10个,新获批建设重庆市影视元宇宙技术创新中心等一批创新平台,14项科技成果获得重庆市科学技术奖。下一步,他们还要持续深化“双倍增”行动计划,培育更多的新质生产力造福于民。

这份对美好生活的追求,古今一脉。

明代诗人杨慎在过永川时,以《石盘铺》中描绘“不用燃双炬,天高秋月明”的振奋图景。而今无人驾驶汽车车流与千年“三河汇碧”相映成趣,永川从破局、前瞻、深耕到从容,时代在变,永川人与城共生共长的智慧却未曾改变。

从昌州古邑到智创之城的蜕变,正是对这座城“何以永立潮头,何以海纳百川”的深沉回答。

编辑:刘泳含