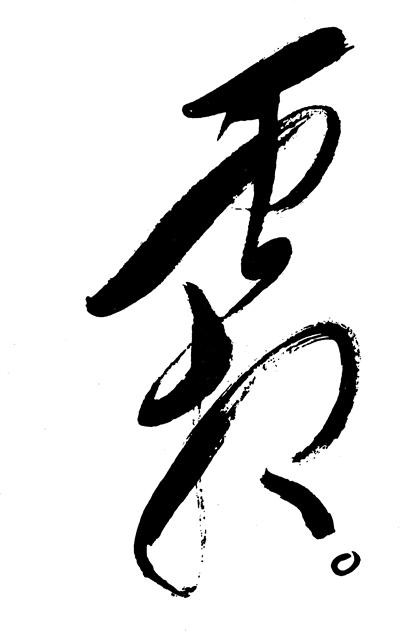

郝安专栏|独领风骚之霜降赏析:战地黄花分外香

作者:郝安

文章来源:七一客户端发布时间:2025-10-23 08:00:00

一

无论天南地北,也遑论早间晚上,如果同符合契都是这样一幅景象:满山的色彩绚烂斑斓,满地的落叶飘舞聚散,满街的行人开始哆哆嗦嗦,抱臂裹衣,就知道秋色快要演绎到最后,一年四季的第三章秋天即将画上句号。

秋天的三个月,分别是孟秋七月、仲秋八月、季秋九月,合成三秋。季秋又叫晚秋、穷秋、老秋、杪秋,意谓秋时将暮,已到终极末尾、终端末梢。这时太阳抵达黄经210度,气肃而凝、露结为霜的秋季攒底大轴霜降,在一年一度季节转换的舞台飘逸上场。

但入夏早+入秋迟,几乎持续了夏秋两季180多天的“火热”话题,再一次让一众网友大惑不解,齐齐惊诧质疑,入秋本就失败,姗姗来迟的秋天一闪又要走了,今年秋天真的来过吗——

此前通身诗意,且极具画面感的白露寒露,本来听着就自带一股凉飕飕的仙气,今年却高温高湿分毫不输酷夏酷暑;“白露寒露,从不露做起”的节气指南,本来是前人天凉该添衣的善意提醒,今年竟也直接剧情反转,热得不得不露胳膊露腿,彻底失效。

中央气象台报道,今年重庆的夏季超长待机,从提前抢跑入夏,到迁延稽留不撤,2025年重庆经历了有记录以来最长的夏季,持续时间达188天,创下历史又一新高。

问题是这并非孤例。官方气象数据显示,在全球气候变暖的大背景下,异常强大偏西偏北的副热带高压,就像一个巨大的热穹,持续笼罩在广阔上空。其盛行的下沉气流,抑制了云雨的形成,使得太阳辐射毫无保留地加热大地,导致炎暑天气迟迟不肯退场,也就让许多地方气象学上的入秋时间,都一再往后延期推迟。

这壁厢经久的热浪滚滚,那畔凛凛的寒意突如其来。近期,一股股势头强劲,降温幅度大的冷空气,无缝衔接自北向南横扫,影响大部地区。新华社频繁官宣,降雨、降温将轮番影响北京。果然,还在霜降前几天,颇有些诗意的皑皑白雪就迫不及待地来了。八达岭长城邂逅北京初雪的游客乐得雀跃,直呼这是不打招呼的浪漫。

由于此次换季式降温动静较大,便有气象专家出来预测,北京或将比常年平均时间更早入冬。

一个破纪录的超长夏季,以及一个迟来且短暂的秋天,妥妥印证了“如今只有冬夏两季,春秋只在战国时期才有”的调侃。尤其是现代丰富物质生活方式的叠加,加速了人与自然的疏离。现如今的人大都是躲在恒温室内,隔着玻璃围墙感受季节。空调模糊了冷热边界,温室混淆了时令食材,节气成了手机推送一闪而过的名词。现在好像没有谁再会去为第一片梧桐落叶驻足,更不会因桂香袭来、银杏变黄、北雁南飞而心跳漏拍。春夏秋冬,不过就是日历上被匆匆翻过的一页。那份天高云淡、凉爽宜人的经典秋日体验,已变得短暂而弥足珍贵。

当然,秋天尽管太像一场悄无声息的过客,缺了漫山遍野的鎏金,也没了霜叶红于二月花的炽烈,但归根结底它只是改变了往日的表面模样。从科学角度看,星霜屡移,日升月恒。昭昭之宇,从不废寒来暑往。恪守天道,萧规曹随的秋季六章不但安常习故,更没有也不会消失。那些深埋的种子、沉睡的根系、蛰伏的生命,全都在默默保存着整个秋天的记忆。

蒹葭苍苍,白露为霜。茂盛的芦苇随风飘荡,晶莹的露珠化作白霜。这首诗描绘的其实并非大家通常认为的白露,而是霜降。因为只有在霜降时节,露才会凝结为霜。

白昼秋云散漫远,霜月萧萧霜飞寒。果然,随着霜降节气的临近,北方多地气温跌破冰点,一夜入冬,南方持续的高温也终于日渐缩减。在频繁上线的冷冽中,秋天正加速完成它最后的占领,一场盛大的变装和一派凄清的迷茫,轮番交织着在天地间上演。

二

今夜纵然霜露重,明早又是太阳红。

通常大多数年份,紧挨着寒露节气的重阳传统节,今年因为闰六月的缘故,与霜降节气撞了个满怀,形成霜降连重阳,也即霜降的极阴与重阳的极阳交集交战的特殊现象。

易经把九定为阳数。农历九月初九,日月并应,两九相重,俗嘉其名,以为宜于长久。故而叫重九,也叫重阳。

重阳节最早形成于战国时期。在唐代被正式定为民间节日,此后历朝历代沿袭至今。这是一个秋高气爽、登高壮观天地间的日子,一个把酒临风、月下赏菊、遍插茱萸怀念先人的节日。

从辟邪消灾的起源到现代敬老节,重阳节与节气的关系,更多体现为自然节律与人文活动的融合。其日期虽不固定于某一节气,但始终承载着暮秋天高气清、九九归真特有的文化内涵。

近百年前的1929年晚秋,第一次离开自己亲手创建的红军,先后在上杭一带和永定合溪一边养病,一边指导地方工作的毛泽东,于10月10日寒露节气后的第一天、重阳节的前一天,来到上杭城里,住进了汀江北岸一座临江小楼二楼的前厢房。

从振臂一呼,率领秋收起义的队伍兵发罗霄,上山割据,到今天转战赣南闽西,屈指算来已两年时间;这是怎样非比寻常的两年啊!七百多天的光景,正像鲁迅先生说的那样,可以抵得上太平盛世一个普通百姓一辈子的生活。

两年间的晚秋,每每转战于蜿蜒逶迤的群山之中,那漫山遍野、绚丽夺目的野菊花,开得遍地金黄;这次从合溪北上,一路沿途山坡又是灿然的霜蕊竞相开放;如今欣逢重阳佳节,登楼远眺富有诗情画意的寥廓江天万里秋光,瞩目临江楼庭院盛开的一片片、一丛丛、一簇簇金英黄花,禁不住戎马倥偬、曾经沧海的毛泽东百感交集,胸中诗情激荡、进退病痛两忘,由是唤起了对山对水对菊花有着特殊感情的他,作为诗人,一位哲学家诗人;作为哲学家,一位诗人哲学家复杂的人生感慨——

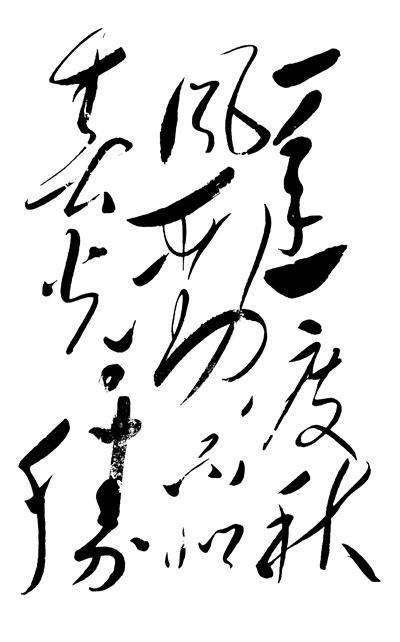

一年一度秋风劲,不似春光。胜似春光,寥廓江天万里霜。

人生易老天无老,岁岁重阳。今又重阳,但看黄花不用伤。

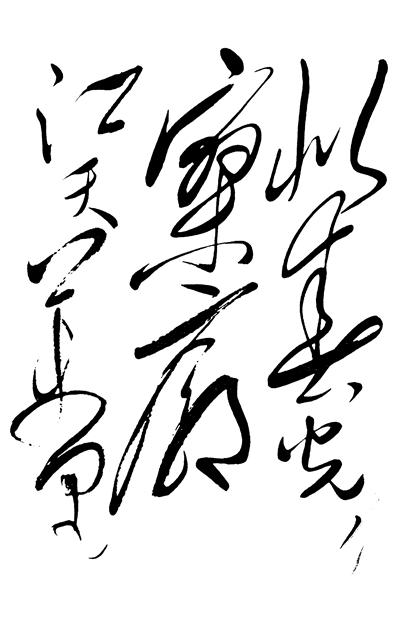

词稿初成,诗家又反复吟咏推敲,天无老易为天难老。最后一句在不同的手迹中有不同的文本。初稿作“但看黄花不用伤”,曾改为“野地黄花不用伤”和“大地黄花突有香”。直至1962年《人民文学》5月号最早公开发表,主席最后定稿“战地黄花分外香”。

这一战字,堪称点睛。把当时当地环境和氛围烘托出来了,并涂抹了一笔革命色彩,创造出一个色香俱佳的非凡意境。同时将上下阕调换了位置——

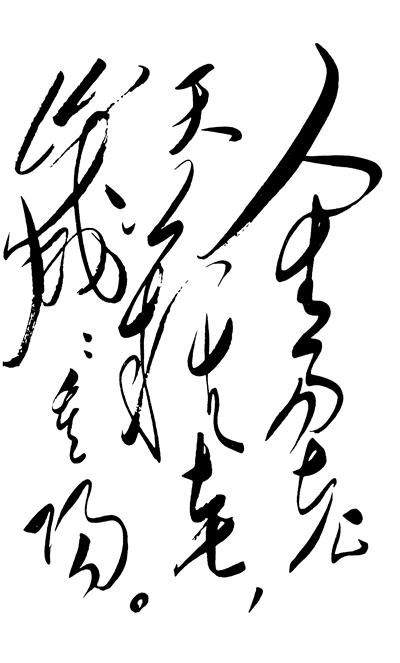

人生易老天难老,岁岁重阳。今又重阳,战地黄花分外香。

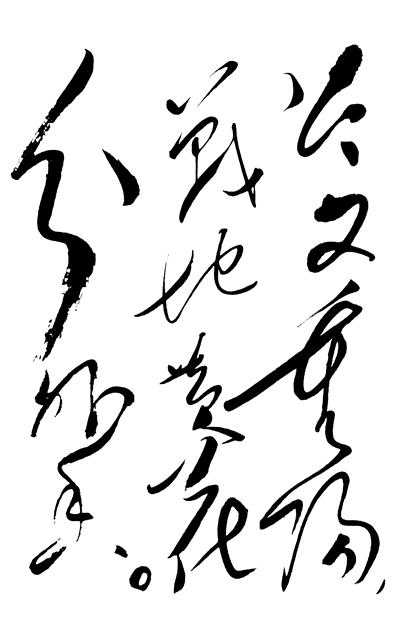

一年一度秋风劲,不似春光。胜似春光,寥廓江天万里霜。

这首度重阳、咏菊花、赞秋色,诗情画意最为浓郁的《采桑子·重阳》,一扫古来托怨情、兴别恨的衰颓萧瑟之气,脱尽前人悲落叶于劲秋,喜柔条于芳春,叹老怀悲窠臼,鲜明爽朗,气度恢弘。通篇有情有景,有色有香;无古无来,无往无今。以其壮阔绚丽的诗境、昂扬振奋的豪情,唤起人们为理想而奋斗的英雄气概和高尚情操。可谓独具神韵、独步词坛、独领风骚,洋溢着鼓舞人心的巨大力量。

人生有尽,天道无穷。开篇人生易老天难老,岁岁重阳。起势突兀,极富哲理。韶光易逝,人生易老,非但不是慨叹人命朝露;恰恰相反,是警醒唯其易逝易老,当更努力进取,莫蹉跎岁月,虚掷光阴。要将有限的生命献给无限壮丽的革命事业,把小我化入大我,以有涯积为无涯,尽可能多地发光发热,让生命更充实更有意义。

寒来暑往、日出月落,春秋更序、光景常新。天难老,是将宇宙人格化。天,就是自然;难老,指发展变化的过程无穷无尽。新陈代谢是宇宙间普遍的永远不可抗拒的规律。1964年1月,毛主席对英译者口头解释说:与人间比,天是不老的。其实天也有发生、发展、衰亡。天是自然界,包括有机界,如细菌、动物。自然界、人类社会,一样有发生和灭亡的过程。

人生易老与天难老,一有尽,一无穷;一短促,一长久。这样一快一慢比对着说,并非伤春怨秋、嗟贫叹老,恰恰是表达异中有同、同中有异,既对立又统一的另一种思想感情。这是辩证唯物主义宇宙观的诗意阐释,闪耀着辩证唯物主义的思想光辉。意义丰富,情绪昂扬,具有极强的审美启示力。

岁岁重阳,承首句而来。如果说前句为虚,那这句即为实;如果说前句是泛论人生天道,那这句就是从实处着墨,言及时令,点题明旨,引起下文;如果说前句是纲,笼罩全篇,那这句就是天难老的进一步申说推论。

今又重阳,是岁岁重阳的递进反复。年年岁岁都有重阳,重阳节是过不完的;但看似不变,其实也在变,岁岁年年又各不相同。接着笔锋一转,战地黄花分外香。征战之中恰逢佳节,真真别有一番风光。极尽今又重阳的独特感受和不同的寻常意义。

黄花即菊花。自古重阳与菊花结下了不解之缘,重阳节也被称作菊花节。以往身逢乱世的古人作诗填词,要么花酒空愁,满怀沉寂;要么借菊花表达厌战反战情绪。毛泽东笔下的黄花,却戛然独造,横扫千古,是和人民革命战争的胜利联系在一起的。经过硝烟炮火的洗礼,依然在秋风寒霜中绽黄吐芳,平凡质朴却生机蓬勃,具有现实与象征的双重性,带有赋和比的两特点。黄花装点了战地重阳,重阳战地因此显得更加美丽。

分外香三字,道出人逢喜事精神爽的真实感受。战争胜利了,黄花也显得异常美丽;黄花异常美丽,连它的芳香也远胜于往常。这一句熔诗情、画意、野趣、哲理于一炉,烘托出生机盎然的诗境;这一声深情礼赞,更与历代边塞诗人那一声声苍凉哀叹,形成了强烈反差。

将消沉情绪转化为激扬格调的这一词眼,是全词的主旋律和最强音。被毛主席赞为党内一支笔的舒同回忆,1932年春漳州战役结束打扫战场,毛泽东在弹痕遍地的战场边走边捡起一枚弹壳,轻轻地说:战地黄花呵!第一次见到毛主席的舒同会心一笑,为统帅如此丰富的情感世界和如此神妙的结句所触动。这是革命家的视角,这是思想家的气魄,这是革命乐观主义的自然流露。

下片承上片意脉,凭高远眺,由称颂秋菊扩展到赞美整个秋天,将诗的意境向更深更阔处开拓,表现出来的完全是阳光豁达、昂扬向上。

一年一度秋风劲,不似春光。一个劲字,笔力雄悍,力度极强,表现了秋风摧枯拉朽、驱陈除腐的凌厉威猛之势,极富刚健劲厉之美。虽说劲道秋风,固然没有春日风光那般妩媚,但又不是春花落尽,满怀萧瑟。且春风只能“吹皱一池春水”,猛烈秋风则具荡涤尘埃的威力。在这里,秋风春光还不分轩轾。

胜似春光,寥廓江天万里霜。紧接着,结句于秋风春光,就有所抑扬了。秋高气爽、浩阔明净,水天相接、一望无际,战地秋天比明媚春天还要绚烂多彩。这是对“胜似春光”的具体诠释,是在旗帜鲜明地赞美秋天。绘景写实中,更见诗家毛泽东的视野开阔,胸襟豁达。

岁岁重阳复见,年年秋风劲吹。战地黄花分外香,将硝烟战场与傲霜秋菊并置,是芬芳秀丽的近景,表达了诗人对战斗胜利的欢喜心境;寥廓江天万里霜,以宏阔视野超越个人感伤,是辽阔壮丽的远景,寄托着诗人对革命前途的遐思憧憬。

推翻历史三千载,自铸雄奇瑰丽词。《采桑子·重阳》以理开始、以景作结,情景交融、理在其中。在美学上打破悲秋传统,在哲学上重构天人关系,在实践上彰显主观能动性。于战火纷飞中吐纳珠玉之声,展现出超越时空的宇宙观与豁达的生命境界,于浓郁的诗意中卷舒风云之色,放射出巨大的哲理光辉。当代作家魏巍由衷赞曰,这首战地抒怀,是渗透着无产阶级世界观和美学观的战斗者之歌。

采桑子正体,双调44字。上下片的二三句,词家常用叠词。主席词中的“岁岁重阳。今又重阳”和“不似春光。胜似春光”,句式奇变,似叠非叠,有反复又有递进,既断续却又连转,语势流宕,音节嘹亮,风调韵致都极隽美。尤句法新颖别致,是为创格。含英咀华,壮哉美哉,耐人寻味。

这首词最早的传抄稿题《采桑子·有赠》;1962年作为《词六首》发表时,只有词牌而无词题;1963年收入《毛主席诗词》题为《采桑子·重阳》,并标明写作时间“一九二九年十月”。

三

百锻为字、千炼成句的二十四节气凡48字,算得上是人类社会最短的绝版史诗;而一代代一句句一首首随着唱喁的民谣、谚语、候应,或古拙,或隽永,也算得上是民间版的通俗诗经了。

物系于时也,一切都是时令之物。天气渐寒始于霜降。此后半个月15天的豺乃祭兽、草木黄落、蜇虫咸俯三候,每个迹象都在诉说着筹划与告别——

祭者,只道是人间特有的摆酒肉上供品,祷告穹苍、伏望天慈、致敬尽礼的一种仪式,哪晓得在动物界竟也有此等兽行。春季雨水节气的水獭捕鱼,将猎物排列在岸边,类似祭祀的场景成为标志性物候特征;秋天的处暑节气,老鹰开始大量捕猎鸟类,捕获后也是先陈如祭,这一行为也被视为标志性物候现象;霜降到了,豺狼正筹集过冬的粮草,偏不急着进餐,而是将抓获的猎物摆放陈列。戮禽而陈,方铺而祭,还仰天嚎叫,嘚瑟出满满的秋金之义仪式感。三祭都在头候,原来感恩报本,人畜一也。

西风漫卷,秋风果然常常是突然地来去,搅动一团团漫天的色彩,扬起又落下,其气凛冽,其意萧条。于是天地间所有树木便发疯地摇摆,比赛着抖落身上五颜六色的叶子,山上坡地便铺满一块块厚厚的地毯,土坪场院便镶嵌着数不清的线条色块。霜降百草枯。这个时节的草木黄落,意味着一切都在经受既是摧残也是磨砺的风霜阅历。但零落之草木秋叶,终究给了生命一个静美的收尾。草木年年黄落,却总在泥土里埋下重生的密码。意味着所有的失去,都将在时光的褶皱里,以另一种形式翩翩归来。

很多生物都有贮存生命的本领,就是在低温下的冬眠。往往霜降一到,一些秋虫便悄悄离场,蛰伏洞中蜷着身子不动不食,以低耗能形式进入越冬的麻痹状态。这种季节性的非活动状态,是恒温包括变温动物优于人类的一个特殊功能。蜂蝶无踪,蜇虫无声。龙蛇之蛰,存其身也。蝉幼在地下蛰伏数年破土鸣夏,昙花用漫长等待换取短暂绽放。老秋的大自然以修行姿态呈现一种悄悄的静美。原来,霜降末候诠释的是在静止中完成能量储备的哲理智慧,为的是在厚积薄发中,实现生命价值的重构。

霜降不是降霜。霜也不是从天上降下来的。气象学上本没有霜降的概念。原来,作为水低于冰点的一种生命形式,无论冻凝者是露是霜,皆由地发,非从天降。

霜降,寒冷的先声。从满目金黄到满目枯黄,目送的是一个季节的流逝,迎来的是又一段生命的成长——

菊英杏黄、橘甜枫香。正是霜降这最后的一幕献演,为即将退隐的季秋划出一道岁岁重阳、今又重阳,不似春光、胜似春光,战地黄花分外香、寥廓江天万里霜的绝美休止符。

编辑:罗欣