“小确幸”拼出民生“新图景” ——“身边这五年”征集活动引发共鸣

作者:《党员文摘》编辑部

文章来源:七一客户端/《党员文摘》、“党建头条”微信公众号发布时间:2025-10-23 10:01:47

“咔嚓”一声,一张照片定格荒凉山丘变身精致公园的瞬间;深情记录,一段文字讲述故乡交通更加便捷的可喜变化……由中共重庆市委当代党员杂志社主管主办的《党员文摘》启动“身边这五年——见证‘十四五’的幸福变迁”征集活动以来,众多读者化身新时代的“记录官”,用镜头和笔触,共同描绘出“十四五”期间真实可感、暖意融融的民生新图景。让我们一起来看看吧!

★乡村新颜

@网友“·”:我曾是一名驻村干部。照片中,村党支部书记正驾驶着村里新购置的旋耕机在水田里作业。驻村两年半,作为一名“00后”,我亲眼见证了“十四五”期间乡村的巨变,乡村振兴的浪潮来得如此迅猛。在市委、区委及帮扶单位潼南区公共资源交易中心的大力支持下,在驻村工作队和村“两委”的不懈努力下,东南村实现了众多零的突破:第一台拖拉机、第一台收割机、第一台旋耕机、第一台鲜米机、第一座生产性用房、第一座就业车间、第一个村自有农产品品牌……短短几年间,改革的“红利”切实惠及了东南村群众。我想,“十四五”规划的目标,我们正在一步步实现。

@网友“那就晴吧”:这五年来,故乡的变化肉眼可见,每次回乡都有惊喜。小县城通了高铁,小村庄被评为省级景区村庄。高铁的开通让我回乡更加便利,村庄变美让我更愿意常回家看看。“望得见山,看得见水,记得住乡愁”的愿景,正变得越来越具象化。

@网友“桔子洲头”:故乡的五年,如同一幅徐徐展开的画卷。记忆里那个尘土飞扬的破旧东北村庄已旧貌换新颜,实现了村村通公路,户户砖瓦房。尤其是村头那座承载我整个童年记忆的水库,如今已变成远近闻名的度假村,夕阳、芦苇、游船,吸引着众多游客前来游玩。这五年的变化犹如破茧成蝶,小小的种子在这片黑土地上生长出前所未有的梦想与气象。

★畅行四方

@网友“SHuaNg”:这五年令我体验最深刻的是四川宜宾城区到宜宾庆符镇的宜庆路开通。我初高中在宜宾读书时,走老路回家要近两小时,让容易晕车的我非常难受。宜庆路开通后,到家时间缩短至半个小时!这让渴望快速回家的我幸福指数飙升。

@网友“康SIR”:过去五年,交通的极大便利是我最深刻的感受。我在重庆工作,父母在河南。曾经近20个小时的车程,如今乘高铁只需6个小时。这份便捷缩短了“小家”与“大家”的距离,让思念变得触手可及。下一个五年,西渝高铁通车将进一步拉近这份温暖,相信未来生活会更美好。

★绿水青山

@网友“Z”:这五年,祖国的山水越来越养眼!以前光秃秃的山头现在披上了绿装,城里角落也冒出许多小公园。景区体验也更舒心了——扫码入园免排队,厕所洁净,山路休息站增多。最让人惊喜的是,在青海路边竟看到了藏羚羊,这在前几年难以想象。现在旅游发展既注重游客体验,又妥善保护了生态环境。

@网友“齐刘海”:五年后我重游峨眉山,在亘古的钟声与云海外,感受到了许多新意。登顶的艰辛被平缓的生态步道与现代化接驳车缓解,让更多人能在惬意中领略金顶日出美景。变化最大的是景区的管理与服务:智慧景区系统让“说走就走”成为可能,扫码入园、智能导览,旅行更舒心,风景更迷人!

★家园焕新

@网友“琼”:现在的社区非常方便。我5分钟就能到楼下菜市场买菜,不想做饭时,步行10分钟即可到社区食堂,想去商场也只需几分钟。最值得一提的是社区开设的公益课堂,每周都有电子琴、二胡、拉丁舞等课程,极大地丰富了我们的老年生活,让人感到特别舒心!

@网友“HE”:我来说说我家老旧小区的变化。曾经设施老化、环境杂乱的小区,如今变身成为干净整洁、设施完善、秩序井然的宜居家园,住起来舒心多了。

@网友“ZZBa”:今年是成渝地区双城经济圈建设提出的第五年,如今两地交往非常密切。一张交通卡可两地共用,医保卡可两地同刷。各种产业经济的联合发展,有效促进了两地经济社会协同进步。

★智享生活

@网友“心语微温”:这五年我身边最大的变化是智能科技的广泛普及。印象最深的是前段时间因换驾驶证需要提供体检资料,社区的自助智能体检机无人值守、24小时运作,跟着语音提示5分钟就完成了检查,非常方便。

@网友“Moon”:这五年,我的学校变化巨大。崭新的教学楼、体育馆拔地而起,智慧黑板、创客空间成为课堂标配。课程设置也越来越丰富,科创、国学、劳动实践遍地开花。走在校园里,现代气息与成长活力扑面而来!

@网友“长桥”:以前去医院看病,要早早排队挂号,到处找医生开单,再排长队缴费,费时费力。现在手机上就能完成挂号等操作,这种就诊方式便捷太多了。

★文润心田

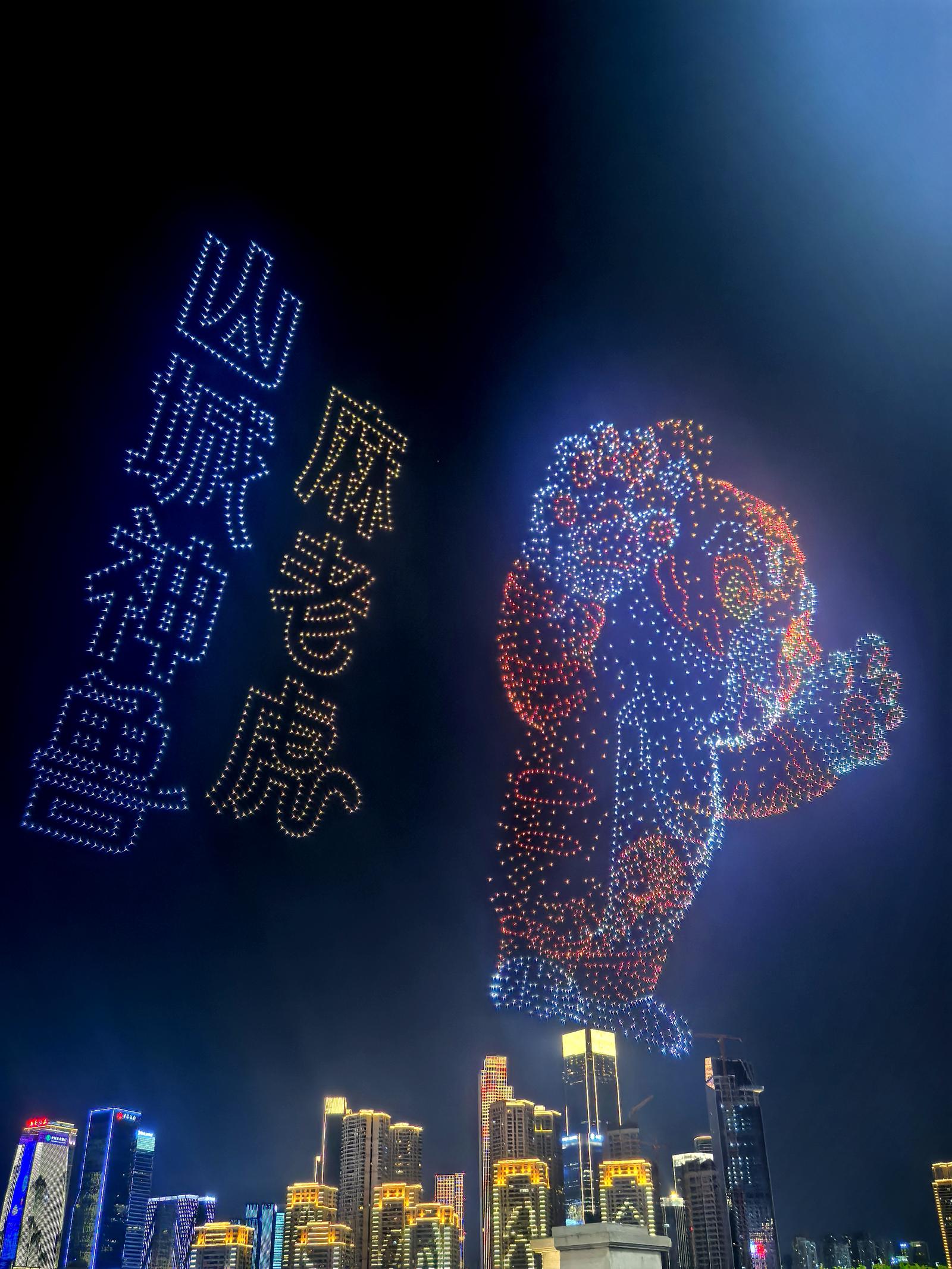

@网友“嘉嘉&罗罗”:这几年,家门口的文化活动更加多样,百姓大舞台、非遗传承、马拉松、无人机表演等层出不穷。而且不只在城区,许多乡村也举办了有声有色的文化活动,丰富了老百姓的精神生活。

@网友“希诺”:这五年,国家越来越重视中医发展,中医也越来越受到百姓欢迎。希望未来国家能继续大力支持中医技术与中医文化发展,让其更好地惠及百姓,实现有效地保护、传承与发展。

编辑:孙茜 余丽竹