渝档育人| 这张照片定格“红岩精神”首提瞬间

作者:李小琴

文章来源:七一客户端发布时间:2025-10-24 07:34:00

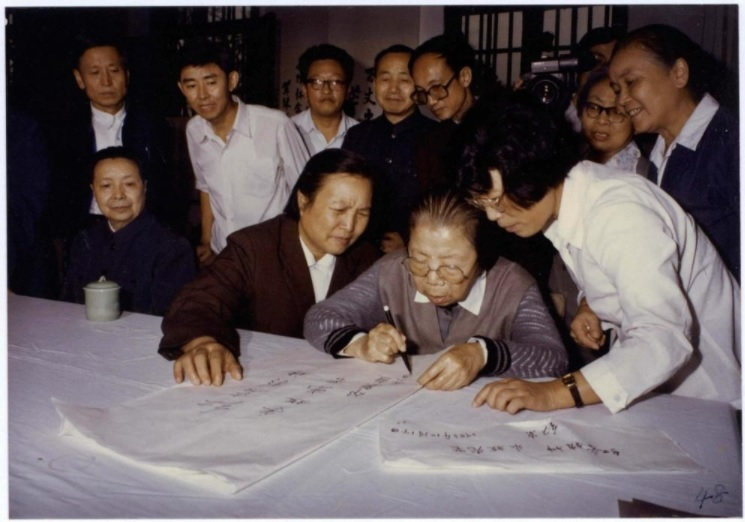

1985年10月14日上午,时任全国政协主席、原南方局领导成员邓颖超回到重庆红岩村。她走在熟悉的石板小道上,不时指着沿路的景物,向身边人解说当年的情景。虽已81岁高龄,她反倒成了大家的向导。

这里,是她与周恩来一起生活、学习、工作过的地方;是她与董必武、吴玉章、王若飞等同志为维护抗日民主统一战线、争取抗日战争胜利并肩战斗过的地方;也是她母亲杨振德、公公周懋臣以及诸多熟悉的同志、朋友的长眠之地……

在这块风云激荡的土地上,她曾几度落泪,也曾几度怒发冲冠。太多人、事、物,以“红岩”为名让她日夜牵挂。

在这次充满回忆的走访中,她欣然挥笔,写下“红岩精神 永放光芒”八个大字。

这八个大字,被珍藏至今,成为红岩精神的重要象征之一。但题词的现场情况,却鲜有资料记录。而在重庆市档案馆,却有一张珍贵的照片记录了这一时刻。照片上,精神矍铄的邓颖超凝神运笔,身边众人屏息凝神,注视着、回忆着……

这张照片,不仅定格了“红岩精神”第一次由国家领导人正式提出的历史瞬间,也凝结了人们对在革命斗争中淬炼成的革命精神的无限敬仰。

党的十八大以来,习近平总书记多次提及红岩精神、红岩故事、红岩人物,红岩精神已成为中国共产党人精神谱系的重要组成部分。

今年,正是红岩精神被提出的第四十个年头,让我们在这个特殊的节点,走进它,聆听它在这片土地上的故事。

南方局中枢,红岩精神发轫之地

要说红岩精神,就绕不开中共中央南方局。

1937年7月7日,全民族抗战爆发。同年11月,国民政府迁都重庆,重庆成为中国战时首都。

为了巩固抗战大局,加强党对国民党统治区工作的领导,1939年1月16日,以周恩来为书记的中共中央南方局在重庆成立,秘密设在公开机关八路军驻重庆办事处内,最初办公地为机房街70号(位于现重庆市渝中区五一路)。同年2月,邓颖超以周恩来的名义租下曾家岩50号绝大部分房屋,作为工作人员的办公、住宿用房。

但因日机轰炸,且面积狭小,在周恩来的指示下,办事处多方寻觅新的办公场地,最终寻到了位于城郊红岩嘴(1945年改名为红岩村)的大有农场。1939年春,新办公大楼动工修建,占地800平方米,土木穿斗式结构,两楼一底,有大小房间54间。

同年秋大楼完工,南方局和办事处机关人员随之迁入其内办公和住宿。

至此,“红岩”这个地名,因中共中央南方局暨八路军驻重庆办事处迁址于此并驻守近8年,而名扬四海。

“红岩荒谷耳,抗日显光辉。”在重庆期间,以周恩来为首的中共中央南方局坚定地贯彻执行党中央的路线、方针、政策,在解决皖南事变、提出“联合政府”主张等重大历史事件、重要政治主张和重大历史转折关头,始终高举抗日民主大旗,为争取抗战胜利、实现和平民主不遗余力,与解放区战场相互配合,共同谱写了中国共产党领导的新民主主义革命的壮丽历史画卷,培育和锻造了伟大的红岩精神。

1945年,抗战胜利后,毛泽东主席以弥天大勇,亲赴重庆,率领中共代表团与国民党当局开展和平谈判,同时广泛开展统一战线工作,进一步丰富和发展了红岩精神。其间,毛泽东在红岩村办公和住宿了40多个日夜,还在此重书《沁园春·雪》,轰动重庆。

爱国赤诚,烽火中的无私馈赠

1985年,邓颖超重返红岩村时,曾专程到一位女性的墓前默哀致敬,说“没有刘太太,哪有我们的红岩哟”。

这位刘太太便是孕育了红岩精神的沃土——大有农场的主人,爱国女实业家饶国模(其丈夫姓刘)。

饶国模系“黄花岗七十二烈士”之一饶国梁之妹,其子女均为地下党员。九一八事变后,她将农场二期投资的钱全部捐出,支援东北抗日义勇军。1939年南方局选址时,她面对共产党的租房提议“欣然延纳”,还无偿划出土地、垫支经费,协助办事处修建大楼。为应对国民党特务的盘查,饶国模与办事处签订了一份象征性的租约,但一直到南方局和办事处东迁南京,她从未真正收取过一分钱租金。

8年时间里,饶国模以“房东”的身份成为革命事业的坚强后盾。在国民党特务监视下,她以农场主身份作掩护,拨地扩建托儿所、招待所及《新华日报》印刷厂,皖南事变后更多次秘密资助党组织解决难题。

1945年毛泽东赴重庆谈判时,得知饶国模多年来的无私帮助后,不顾工作繁忙,专门安排与她共进午餐,以示谢意。董必武离渝前也专门题诗“八载成功大后方,红岩托足少栖惶”,赞其在危难中的托举之义。

饶国模与党的感情,因为红岩而深厚。

1950年初,邓颖超在北京收到了饶国模给她捎去的两束红岩土壤里生长的新鲜水仙花,让她激动不已。为此她特意给在莫斯科访问的周恩来写信说道:“花从重庆红岩来,又把我的脑思带回到重庆红岩去。三年红岩,一切往事萦绕脑际、历历如在目前,我的心情复杂,对花无言,半晌才迸出一句‘百感交集’语……特寄三枝给你,到时水仙花想已干萎,但终是来自红岩土壤里的花,或能余香犹在吧。”

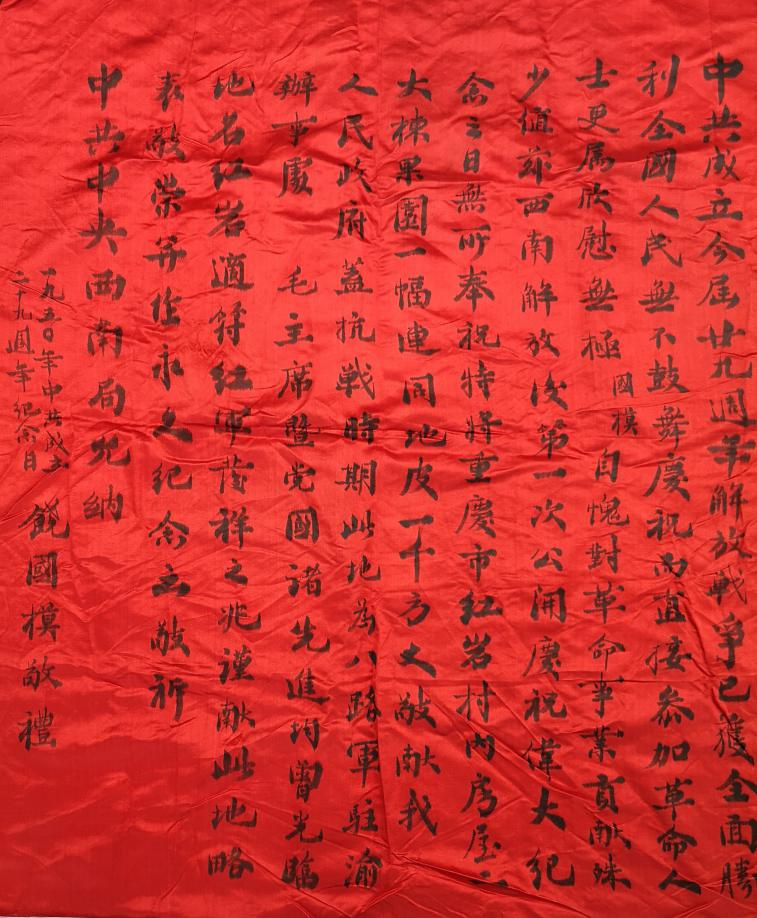

同年7月1日,在中国共产党成立29周年之际,时年55岁的饶国模在红绸上郑重书写献词,“特将重庆市红岩村内房屋二大栋,果园一幅,连同地皮一千方丈敬献我人民政府”,用实际行动践行了“他年凯旋高歌时,红岩即是众人家”的庄严誓言。

从慷慨允诺租房、垫资建房并巧妙周旋掩护,到8年分文不取、危难时刻倾力相助,直至最终将家产无偿捐赠国家。饶国模的爱国情怀、对党的赤诚支持,成为抗日战争时期统一战线中爱国人士支持革命的典范。1955年,饶国模在北京受到周恩来总理亲切接见,总理称赞她是“革命事业的好房东”。

而她捐赠的地方,也为日后建立红岩革命纪念馆奠定了最重要的物质基础。

薪火传承,赓续守护红岩记忆

新中国成立后,党中央、国务院和重庆市委、市政府高度重视革命纪念场馆的建设发展。

1955年,为纪念全民族抗战时期和解放战争时期中国共产党在重庆领导革命的历史功绩,重庆有关部门开始修复红岩嘴13号、曾家岩50号,筹备建设革命纪念馆。

经过3年努力,1958年5月1日,两处革命遗址的复原陈列工作完成,正式对外开放。刚开始命名为“八路军重庆办事处革命纪念馆”。后来,在时任国务院总理办公室主任童小鹏的关心和建议下,纪念馆更名为“红岩革命纪念馆”,并由董必武亲自题写馆名。

1985年10月,邓颖超重返红岩,提笔写下八个大字后,对红岩革命纪念馆等方面工作人员,用家乡话深情嘱咐道:“红岩的事情就拜托你们了!”

此后数年内,为加强对与中共中央南方局历史有关革命遗址的保护利用,重庆先后将桂园(1945年重庆谈判地点之一)、《新华日报》总馆旧址等地纳入红岩革命纪念馆革命遗址群管理。红岩精神的弘扬和传播有了牢固的阵地。

1999年3月,红岩革命纪念馆新陈列馆动工修建,外墙体采用优质红色花岗石干挂而成,整幢建筑由下向上倾斜,宛如一块倒卧的巨大的红色岩石,寓意红岩精神坚如磐石、永放光芒。

如今,这里松柏苍翠,游人如织、红旗招展。人们在此回望40年前那个题词的庄严瞬间,追忆那段峥嵘岁月的厚重与光辉,更感受着红岩精神在新时代的生生不息、薪火相传。

编辑:龙宣辰 别致