渝档育人 | 回家的路

——抗战胜利背后的台湾光复记忆

作者:甘倩

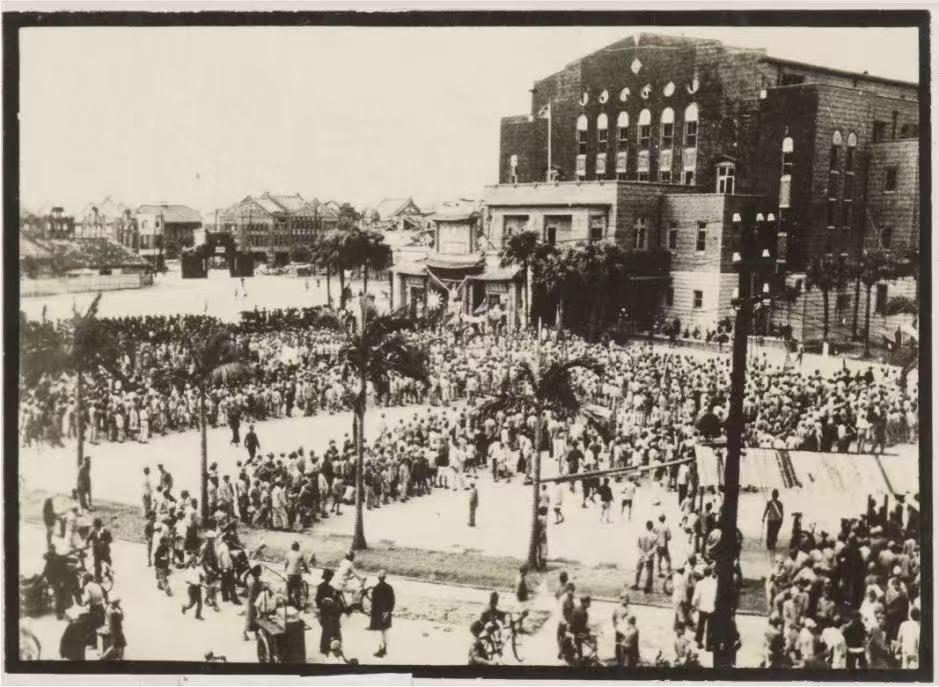

文章来源:七一客户端发布时间:2025-10-25 07:00:001945年10月25日上午10时,台北公会堂(今台北中山堂)内气氛庄严肃穆,中国战区台湾省受降仪式正在进行。日本末任台湾总督安藤利吉在降书上签字的那一刻,笼罩在台湾这片土地长达半个世纪的阴霾终于散去。

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,也是台湾光复80周年。昨日,十四届全国人大常委会第十八次会议经表决,通过了关于设立台湾光复纪念日的决定,以法律形式将10月25日设立为台湾光复纪念日。

台湾的光复凝结了几代人的血泪与期盼,是中华民族集体记忆中的重要部分。让我们回首这段历史,感受两岸同胞的民族大义与爱国情怀。

甲午之殇 割让宝岛

台湾自古以来就是中国领土神圣不可分割的一部分。早在三国时期,吴人沈莹在《临海水土志》中留下了世界上关于台湾最早的记述。元朝开始,历朝历代统治者均设置机构对台湾实施行政管辖。1885年,清政府正式将台湾从福建省的一个府,升格为中央直辖的行省,加强了对台湾的治理。

1895年4月17日,因在甲午战争中落败,清政府被迫与日本签订《马关条约》,割让台湾全岛及所有附属岛屿、澎湖列岛。消息传出,举国哗然。从《马关条约》签约到同年5月8日中日在烟台完成换约,在京的各省举人联名上书达38件次。其中,台湾举人尤为激愤,痛陈:“……今者闻朝廷割弃台地以与倭人,数千百万生灵皆北向恸哭,闾巷妇孺莫不欲食倭人之肉,各怀一不共戴天之仇,谁肯甘心降敌?”《马关条约》签约当天,台湾民众闻听割台噩耗,“惊骇无人色,奔走相告,聚哭于市中,夜以继日,哭声达于四野”。哭声尚未消散,面对日军的一步步逼近,台湾同胞们毅然决然奋起守卫乡梓。

自1895年5月29日日军从台湾北部的澳底侵入,至同年11月火烧庄战役,台湾军民在“愿人人战死而失台,决不愿拱手而让台”的铮铮誓言下,怀着“与其生为降虏,不如死为义民”的爱国激情,持续斗争了半年时间。据记载,台湾抗日军民的誓死抵抗,使日军付出了伤亡3万余人的惨重代价,约占其侵台总兵力的一半,超过甲午战争日军伤亡人数近一倍。

《马关条约》一纸文书撕裂了中国主权和领土的完整,却未能切断两岸血脉的连结。在日本侵占台湾的50年里,从武装抗日到文化反日,再到奔赴大陆投身全民族抗战,台湾民众从未停止过抗日斗争,中国政府和中国人民光复台湾的信念也始终不渝。

万众一心 矢志斗争

全面抗战爆发后,1937年8月25日,中国共产党发表《中国共产党抗日救国十大纲领》,明确提出要“废除日本条约”。在此基础上,1940年4月,国民参政会中共代表董必武等人提交《策进台湾朝鲜革命使敌益速崩溃案》,号召支持台湾人民的斗争,收复台湾,呼吁国民政府尽早把光复台湾提上重要议程。

与此同时,许多爱国台胞满怀救国之志,义无反顾奔赴大陆参加抗战。

1940年9月6日,国民政府发布训令:“明定重庆为陪都。”山城重庆成为当时各种政治力量活动的中心舞台,在光复台湾这个目标的号召下,全国各地多个台湾革命团体也纷纷汇集重庆。1941年2月,重庆抗建堂内,由多个台湾革命团体组成的民间抗日团体“台湾革命同盟会”宣布成立,旨在集中一切台湾抗日力量,打倒日本帝国主义,光复台湾。

为了增进大陆同胞对台湾的认识,台湾革命同盟会利用各种纪念日,举行纪念会、招待会,发表专题演讲,其中影响较大的是在重庆举行的光复台湾宣传大会。

1942年4月5日,台湾革命同盟会联合东方文化协会等十余个文化团体,在抗建堂举行了盛况空前的光复台湾宣传大会,拉开了台湾复省运动的序幕。台湾革命同盟会利用重庆政治中心和新闻舆论中心的优势,在光复台湾的运动中发挥主导力量,通过散发传单、出版刊物等方式,广泛开展舆论宣传工作,揭露日本侵略者侵略、压迫台胞之暴行,激励两岸同胞并肩抗日。一时间,光复台湾的呼声如海浪般翻腾。

当台湾回归祖国指日可待时,国际社会却涌动着一股逆流。太平洋战争使台湾岛战略地位的重要性更加突出,引起了国际社会的注意。1942年8月,美国颇具影响力的《幸福》《生活》《时代》三大杂志联合发文,主张战后在太平洋建立一条防御地带,成立国际委员会,共管有关这条防御线内的一切据点,中国台湾也包括在内。此说立即引起了国内各界人士的强烈反对。

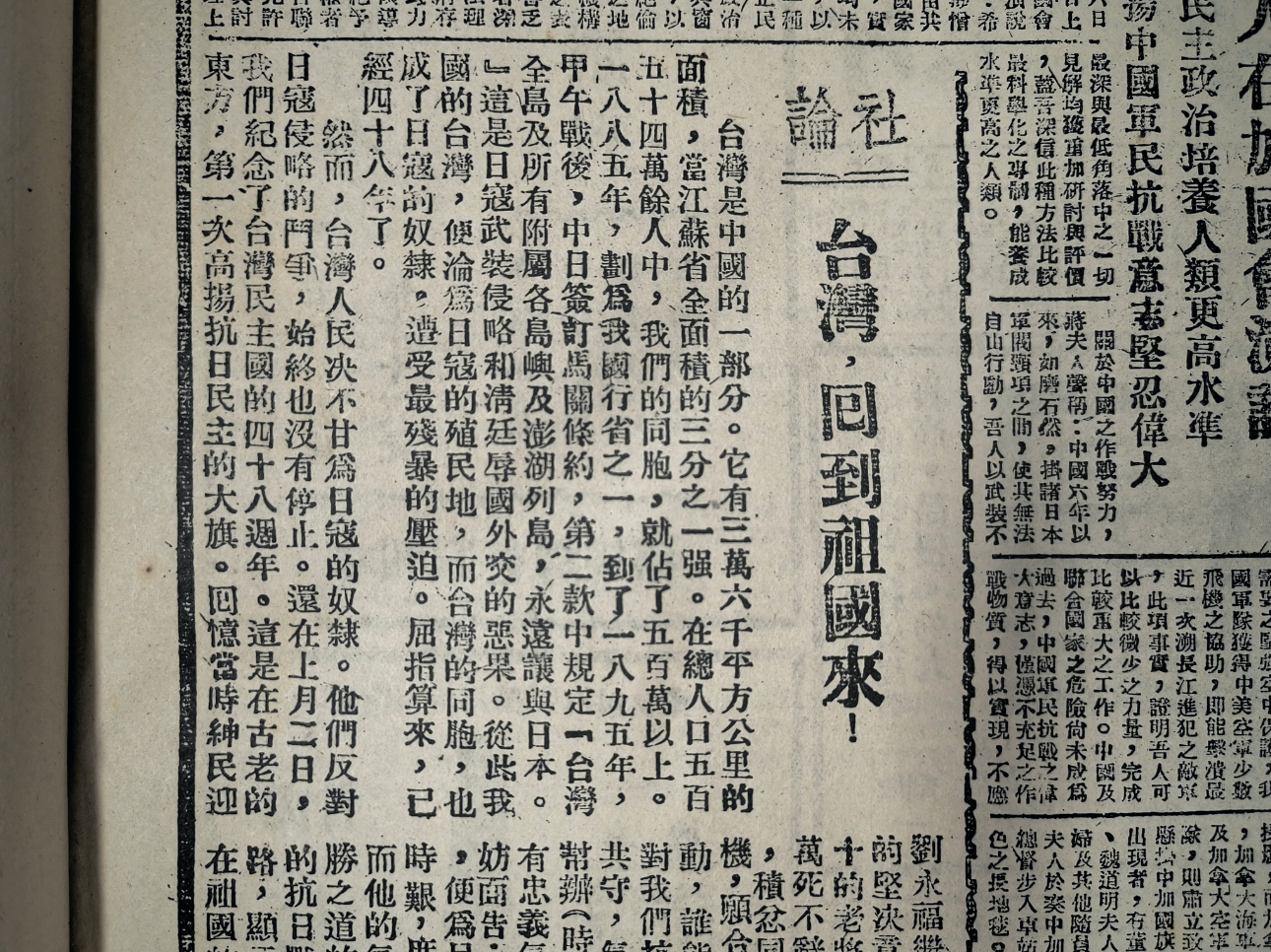

1942年11月3日,在重庆国际宣传处记者招待会上,有记者提问:“战后之我国,在领土方面是恢复到九一八以前之状态?抑恢复到甲午以前之状态?”中国政府发言人回答:“中国应收回东北四省、台湾及琉球,朝鲜必须独立。”中国坚决反对战后台湾由国际共管的论调,对日夜期盼回归祖国的广大台胞和积极推动光复台湾的大陆同胞来说无疑是极大的鼓舞。1943年6月17日,《新华日报》发表社论《台湾,回到祖国来》,大声疾呼:“别离了祖国将近50年的台湾,快踏着艰苦斗争的血路回来。”

日寇败降 山河重光

1943年11月下旬,中、美、英三国政府首脑在埃及首都开罗举行会议,商讨如何协调对日作战以及战后如何处理日本的问题。

1943年12月1日,《开罗宣言》正式宣布:“三国之宗旨,在剥夺日本自从一九一四年第一次世界大战开始后在太平洋上所夺得或占领之一切岛屿;在使日本所窃取于中国之领土,例如东北四省、台湾、澎湖群岛等,归还中华民国。”中国光复台湾的主张终于得到了国际社会的认同和国际法律的保障。

1945年7月26日,中美英三国(后有苏联加入)签署《中美英三国促令日本投降之波茨坦公告》(简称《波茨坦公告》),重申“《开罗宣言》之条件必将实施”。同年8月15日,日本宣布接受《波茨坦公告》,无条件投降。至此,中国人民经过长达14年艰苦卓绝的斗争,取得了中国人民抗日战争的伟大胜利。与此同时,有关接收台湾的各项工作也在紧锣密鼓地进行着。

1945年10月25日,中国政府宣告“恢复对台湾行使主权”,并在台北举行了“中国战区台湾省受降仪式”,受降主官代表中国政府宣告:自即日起,台湾及澎湖列岛已正式重入中国版图,所有一切土地、人民、政事皆已置于中国主权之下。自1895年《马关条约》签订后被日本占据的台湾地区,终于在历经半个世纪后,重新回到祖国的怀抱。

台湾光复,重回祖国怀抱,是二战胜利成果和战后国际秩序的重要组成部分。当我们在纪念抗战胜利时,回顾台湾光复的记忆为我们提供了另一个历史视角。从甲午战败的屈辱,到抗战时期台胞们的浴血奋斗,再到1945年胜利光复,这条回家的路,台湾走了半个世纪。记住台湾光复的故事,就是要记住中华民族在苦难中铸就的坚韧,记住不论经历多少曲折,“回家”始终是最深切的渴望和期盼。

作者单位:重庆市档案馆

编辑:别致;龙宣辰