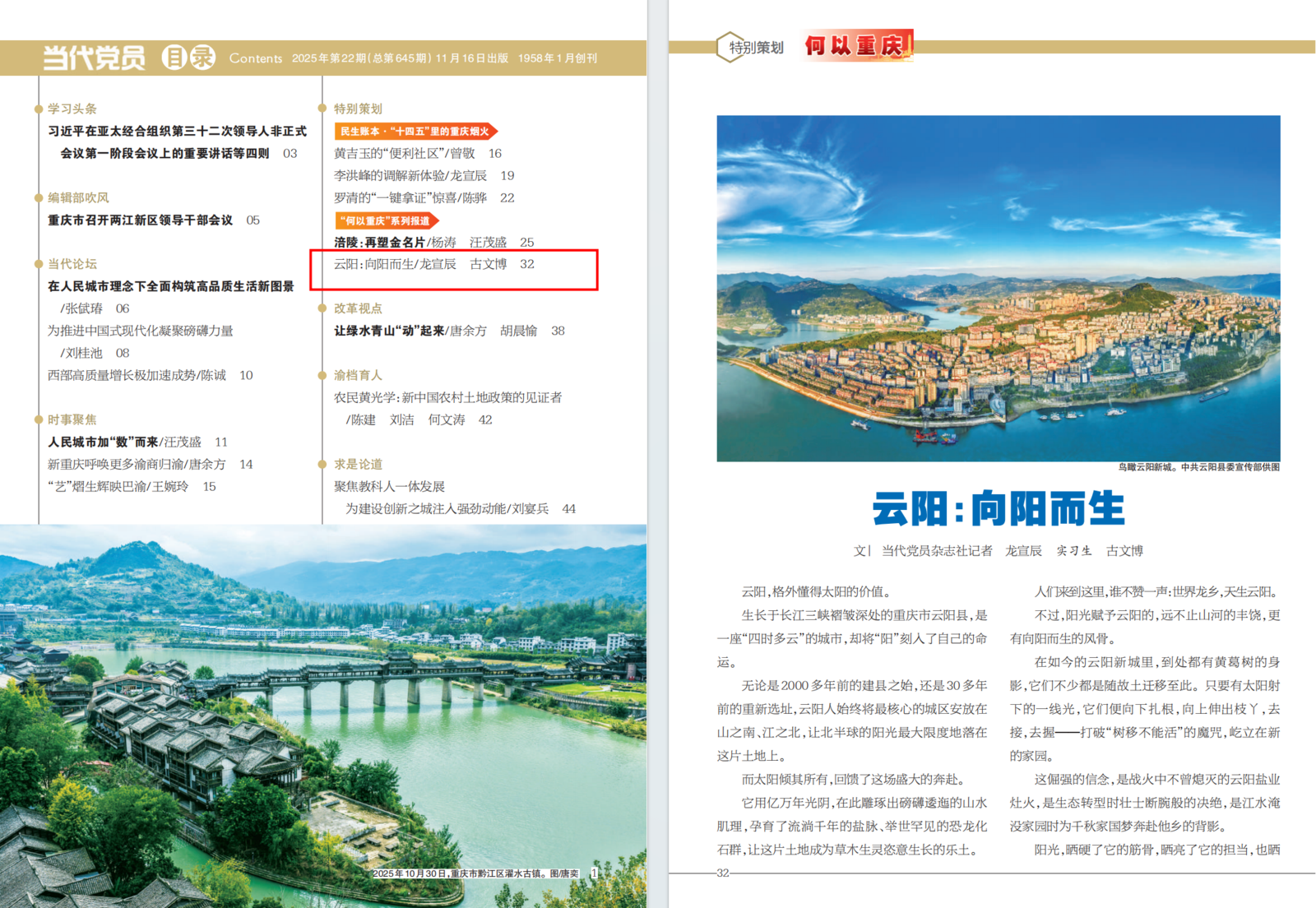

何以重庆|云阳:向阳而生

作者:龙宣辰 古文博

文章来源:七一客户端发布时间:2025-11-17 07:30:00

云阳,格外懂得太阳的价值。

生长于长江三峡褶皱深处的重庆市云阳县,是一座“四时多云”的城市,却将“阳”刻入了自己的命运。

无论是2000多年前的建县之始,还是30多年前的重新选址,云阳人始终将最核心的城区安放在山之南、江之北,让北半球的阳光最大限度地落在这片土地上。

而太阳倾其所有,回馈了这场盛大的奔赴。

它用亿万年光阴,在此雕琢出磅礴逶迤的山水肌理,孕育了流淌千年的盐脉、举世罕见的恐龙化石群,让这片土地成为草木生灵恣意生长的乐土。

人们来到这里,谁不赞一声:世界龙乡,天生云阳。

不过,阳光赋予云阳的,远不止山河的丰饶,更有向阳而生的风骨。

在如今的云阳新城里,到处都有黄葛树的身影,它们不少都是随故土迁移至此。只要有太阳射下的一线光,它们便向下扎根,向上伸出枝丫,去接,去握——打破“树移不能活”的魔咒,屹立在新的家园。

这倔强的信念,是战火中不曾熄灭的云阳盐业灶火,是生态转型时壮士断腕般的决绝,是江水淹没家园时为千秋家国梦奔赴他乡的背影。

阳光,晒硬了它的筋骨,晒亮了它的担当,也晒出了它的幸福。

晒出盐与面的千年传承

2025年8月15日,在这个特殊的日子,年过七旬的黄新民完成了父亲黄肇清对日军轰炸云安的口述资料的整理。合上纸页,他的思绪又回到了小时候生长的地方,汤溪河畔的云阳县云安镇。

曾经的云安镇,是一个繁忙的晒盐场地。如今,此地已不见往日的盐霜,取而代之的,是当地人种下的庄稼。连绵的作物在阳光下汲取营养,如同曾在同样位置的盐卤,闪烁着收获的微光。

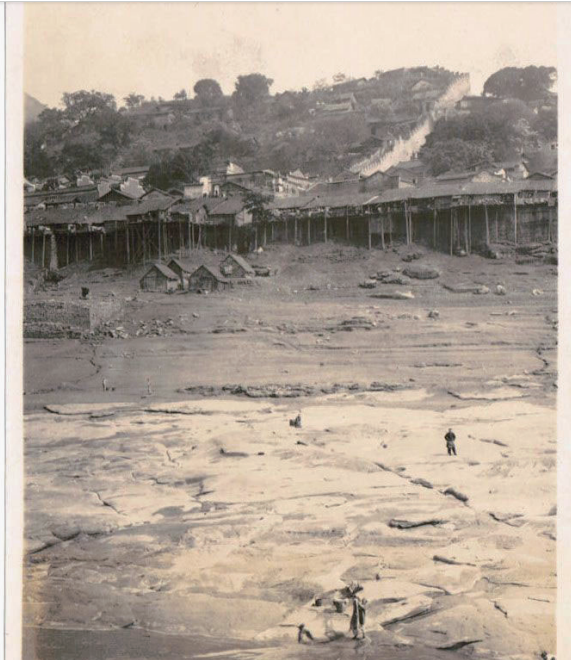

云阳,因盐而兴。一千多年前,《水经注》中记载的云阳已是“翼带盐井一百所,巴川资以自给”,而其中最大的盐井——白兔井,便在云安。

这座传说中由西汉开国元勋樊哙发现的盐井,不仅开启了云安地区利用天然盐泉制盐的历史,也是目前中国发现的保存最完整、口径最大的浅口盐井。它历经2200余年,如今依然涌动着淡黄色的盐卤水。

可这口井也曾险遭灭顶之灾。

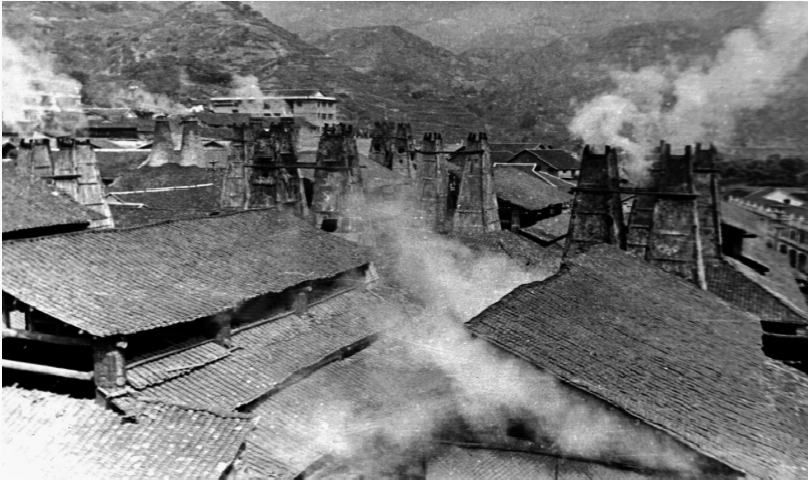

“那时父亲是中国共产党的隐蔽战线的一名工作人员,刚刚从重庆城区参加防空培训回到云阳。”黄新民记得父亲说过,1941年10月13日,他来到云安镇检查防空洞修建情况,次日一大早就发现了日军侦察机来到了云安上空。一颗颗炸弹接连落下,大部分都落在了盐场厂区内。震耳的爆炸声、冲天的火光与滚滚硝烟,霎时间席卷了这个千年古镇。

一座藏于山间的亲水小镇,为何会成为日军轰炸的目标?

原来,七七事变后,占中国食盐产量70%的沿海盐产区相继沦陷,湖南、湖北等地区逐渐陷入盐荒。被誉为“古盐都”的云阳作为战备后方,用流淌了亿万年的盐卤资源扛起“川盐济楚”的历史使命。

在那场轰炸中,8架日机投下39枚爆炸弹和7枚燃烧弹,炸毁3座盐库、1口盐井、3个盐厂,民房损毁无数,死伤百余人。

轰炸过后,街道依然残留着浓厚的硝烟气息,哭号声、鸡鸣犬吠声久久未绝,但太阳还是按时跃出了地平线。

晨光洒向汤溪河,河边的白兔井竟躲过了3轮轰炸,未遭损毁,在日光下泛着微光的盐卤仿佛在提醒每一位云安人:该晒盐了。

白兔井在等,前线的战士在等,胜利的号角在等。

河岸旁,盐工的身影再度忙碌起来。他们将卤水通过水泵抽到高处,再通过阳光的持续照晒,使卤水不断蒸发、浓缩,待到浓度恰到好处时,便将其引入锅中熬煮。

盐场内重新支起锅灶,盐工与纤夫的号子,日夜不息,响彻峡江。他们在战火中创造了新的传奇——1940年至1945年,云安盐场累计产盐超过14万吨,占重庆地区总产盐量的一半以上。

“赶走侵华日军后,云安商号一度发展到500家左右,繁荣程度甚至超同期的云阳县城。”云安镇党委书记郭柯岑,一来到云安任职,便被这里的历史深深吸引。

他常站在曾经的晒盐场地,目之所及,汤溪河两岸,便是云安过去最繁荣的地方。“以前客栈、饭店、茶馆、杂货店、剃头铺、肉铺鳞次栉比,人来人往。”郭柯岑说,据资料记载,重庆解放前后,依靠云安盐厂谋生的不少于10万人。

盐业的繁荣,也催生了云阳另一个传奇——面。

西汉时期,云阳因发达的水陆交通吸引各地盐商来此走马贩盐。来自北方的商人喜爱面条,为了迎合他们的口味,云阳人开始学做面条,用以招待八方来客。一时间,峡江两岸面香四溢,热闹非凡。

尽管当时的云阳不产小麦,但云阳人凭借勤奋与好学,逐渐掌握了制面技艺。自那时起,云安的空地上晒起一排排淡黄色的面条。阳光下,面条随风轻轻摇曳,空气中散发着淡淡的麦香,那是云阳人用双手和日光共同雕琢出的风味。

时至20世纪末,随着云安盐卤资源逐渐枯竭,为谋生计,一批批云阳人走出重庆,将制面工艺传向世界各地。截至2024年,全国已有云阳人所开面坊7万余家,从业人员超20万人,他们的足迹遍布全国2700多个城市,“挑”起了全国70%以上的鲜面市场,年产值逾700亿元。

而随时代发展,云阳传统手工面的制作技艺渐渐被机械化生产取代,其制作方法也慢慢被淡忘。

几年前,云阳县巴阳镇人刘益的外公病重,就想吃一碗巴阳的手工杠子面,可刘益找遍县城的大街小巷,却没有一家面店能做出来。“我们祖祖辈辈传下来的东西,怎么能被丢下?”刘益称。

去年初,在巴阳镇党委书记陈群根的大力支持下,刘益回到巴阳,建起云阳巴阳杠子面传习所。他说:“云阳巴阳杠子面历史悠久,我要把它继续传承下去。”

如今,刘益已建起制作巴阳杠子面的半自动化工厂。但在巴阳镇的一处老宅里,他仍常常重复着祖辈的传统制面动作:将面团放在案板上,用一根碗口粗的竹杠反复按压,再经过静置发酵、揉搓、切面等步骤后,一根根面条便形成了。

微风吹过,排排挂起的杠子面仿佛钢琴琴弦一般,奏出一首源自巴阳峡两岸、走过千年岁月的手工面序曲。

晒出石漠荒山的生态蜕变

站在云阳龙缸景区海拔1010米的悬挑玻璃景观廊桥上,来自四川省成都市的摄影爱好者李伟被眼前的景象深深震撼。他的镜头里,不仅有喀斯特地貌的奇峻,更有一望无际的林海在阳光下绵延起伏。

阳光穿过云层,洒在随山势涌动的绿浪之上,光影交错,宛如一幅流动的生态画卷。

如此美景,让李伟难以想象,60多年前,这些地方竟是荒山秃岭。

那时,云阳正面临严重的生态危机。由于长期过度开垦,长江两岸山体植被遭到破坏,岩石大面积裸露,森林覆盖率曾一度跌至7.58%。

“我小时候最怕下雨天,山上的石头随时可能滚下来。”今年85岁的云阳人牟方坤记得,那时每到雨季,山洪便裹挟泥沙直泻长江,整座云阳县城仿佛处于一个正在形成的大滑坡体上。

1958年,毛泽东同志视察长江三峡时经过云阳,当场感慨:“山上怎么没看到几棵树?”

面对自然的无声抗议与领袖的沉重追问,云阳人意识到,必须“掉头”了。这是一场关乎子孙未来的命运抉择,不能为了发展而牺牲绿水青山。

1958年5月起,云阳先后组建四十八槽林场、歧耀山林场,调集3万余名劳动力上山植树造林。同时,又从这两个林场抽调以党员为主的30余名精干力量,带领群众组建长江林场,向长江干流两岸最难啃的“石头山”宣战。

新中国通过植树以求改变长江流域生态环境的最早实践,就此在云阳发端。

当年18岁的牟方坤正是长江林场的第一批工人。“那时候的山,石头比土多。”牟方坤说。

按规定,要想让树扎下根,需挖出一个一尺五寸深、二尺宽的坑。坑不大,可薄薄的土层下全是石头,一锄头下去,碎石四溅,手臂震得发麻,长期的劳作让不少工人掌中布满血泡。

但光秃秃的山上,一株株小树苗即使前路未卜,却仍在石头缝隙中奋力扎根,努力汲取阳光雨露。

“它们都在拼命,我们又有什么理由不拼。”最艰难的时候,当时的云阳县委书记将办公室搬到了工地,不少青年搭起帐篷驻守山头,牟方坤在植树时不慎摔下山崖折断3根肋骨……但他们都坚持下来了。

山上摇曳的小树苗,成为所有云阳人抗击石漠化、实现生态转型的精神图腾。

2017年,云阳已基本消除长江两岸绿化的“断档”和“天窗”。这个消息传到牟家时,一家人开心地沉醉在阳光与漫山绿意中。

如今,云阳的森林覆盖率已达61%,充足的日照让每一片叶子都得以尽情地向天空舒展,汇聚成一片绿色的海洋。这个数字,不仅让云阳成为重庆“生态”科目中的“绩优生”,更为这片土地孕育了新的希望。

“阳菊的‘阳’,也是英文里的‘young’,代表着我们年轻一代向上生长的力量。”云阳芸山农业开发有限公司董事长杨雪梅说。

十几年前,杨雪梅放弃三甲医院的工作,选择回到重新焕发生机的故土。她耗费近10年时间,培育出三峡阳菊。如今这一享誉海内外、年产值超1亿元的云阳特色农产品产业,已覆盖全县18个乡镇,带动2万多户农民增收。

在曾经“风起黄沙飞,雨落洪成灾”的云阳县上坝乡药场村,乡亲们在来之不易的漫山青翠里种下“金疙瘩”。2021年以来,上坝乡通过土地流转、入股等形式盘活退化林11000亩、耕地3000亩,种植黄柏等10余种中药材达14000亩。其中,中药材年产量约2400吨,产值约9700万元。

立足生态资源禀赋,云阳大力发展中药材、柑橘等特色农业产业,培育农产品区域公用品牌“天生云阳”,与此同时,在当地龙头企业带动下,构建起高质量农产品深加工产业体系,让绿水青山释放出更多生态红利。目前,云阳已培育农产品加工企业500余家,全产业链产值超90亿元。

生态的力量不止在“地上”。近年来,云阳绿色工业同样风生水起。依托风、光、水等资源优势,云阳因地制宜推动清洁能源开发利用,能源产业不断壮大。目前,全县的新能源项目投资额累计超过50亿元,正加快打造百亿元级新能源产业发展集群。

更让人惊喜的是,在这片重披绿装的土地下,远古的秘密也正被唤醒。2015年,云阳发掘出世界最大的侏罗纪单体恐龙化石墙,并探明一条长达18.2公里的恐龙化石带,印证着这片土地亿万年的沧桑。

而得益于多年生态保护修复的努力,2025年4月11日,云阳世界地质公园正式跻身联合国教科文组织世界地质公园名录,成为全国第49个、重庆第1个世界地质公园。

巴山渝水大观园,地质瑰宝恐龙乡。云阳将文旅产业、城市营销、消费市场与世界地质公园建设深度融合,建立全域全季旅游业态供给体系,持续擦亮“大三峡”区域品牌。

串联云阳恐龙化石遗址馆、黎明古村、“五指印江”田园综合体等32个乡村旅游景点的“龙环线”旅游线路等旅游名片,吸引着每一位对“龙乡”好奇的游客。2025年,云阳荣登“2025年全国县域旅游发展潜力百佳县”榜首。

“过去年轻人外出打工,如今守着老家也能端上‘金饭碗’。”村民彭宁回到家乡云阳县凤鸣镇黎明村开办了“古村民宿”。依靠当地彭氏宗祠、彭氏民居群等文物及浓厚的历史文化底蕴,民宿生意兴隆,收入可观。

2024年,云阳地区生产总值超636亿元,连续3年位居全市12县之首。其中,文旅产业的力量功不可没。

从荒山秃岭到“绿色明珠”再到“世界地质明星”,依托全面筑牢长江上游重要生态屏障工作基础,云阳人用半个多世纪的坚守,以高水平保护推动高质量发展,走出了一条既有“含绿量”,更有“含金量”的生态经济发展之路,用自己的努力阐释向阳而生的真谛。

晒出一座城的阳光新生活

阳光,沙滩,排球。

2025年,全国沙滩排球巡回赛女子组决赛在云阳阳光沙滩开赛。金色的沙滩在阳光下熠熠生辉,运动员们挥洒汗水,观众席上阵阵欢呼。此情此景,让当地居民惊叹:“没想到我们一个内陆小城,还能承办带着‘海’味的国家级比赛。”

其实,这片充满欢笑的阳光沙滩,只是云阳环湖绿道的一小部分。

整条环湖绿道沿江绵延约33公里,总面积达500公顷,沿线分布着30多个休闲节点。每当晴天,这里便聚满了晒太阳的居民,孩子们在沙滩上奔跑,老人们在长椅上小憩,人人都享受着阳光的馈赠。

沿长江而下约30公里处,还“沉睡”着另一个“云阳”——有着1700多年历史的云阳老县城所在地,云阳镇。

“诗圣”杜甫曾在此留下“两边山木合,终日子规啼”的佳句。江边码头曾商船云集,盐号、商号曾沿街巷林立。新中国成立后,这里又凭借长江水运优势,成为物资中转要地,续写着峡江古城的繁盛篇章。

但为了三峡水利枢纽工程的顺利推进,这座千年古城的大半部分已淹于水下。

搬迁之时,有人彷徨,有人不舍,可最终都离开了——为了成就“高峡出平湖”的梦想,为了造福更多的子孙后代,他们离开了世代生活的家乡。那些灰色的瓦,斑驳的墙,悠长的石板路,遒劲的黄葛树,悠悠沉入一江碧波。

在三峡库区移民工程中,云阳县综合实物淹没指标占库区的八分之一,累计完成移民搬迁安置16.5万人,是三峡库区移民大县。

但并不是所有东西都被舍去了,张飞庙,便随新县城搬来了。

临江石壁之上,云阳张飞庙“江上风清”“山高水长”两块巨大题刻,恢宏、肃穆。这两块题刻是2003年从原址切割复原而来,以“搬旧如旧”的方式,延续1700多年的文脉。

踏上张飞庙曲折的石阶,云阳县文物保护管理所副所长陈昀思绪万千。他记得儿时在老张飞庙中玩耍的景象,也记得当年工作人员按照“不改变文物原状”的原则,将原庙的每一块砖、每一根木梁都逐一编号,记录在册。

随庙宇一同搬来的,还有一棵棵古树,它们也在这片新土地上向下扎根,向日而生,继续守护着云阳人的烟火与信念,和云阳一同迎来新生。

“三峡移民迁建和后续规划给云阳带来了前所未有的发展机遇,让我们的城乡面貌、群众幸福指数、经济社会发展等实现了质的飞跃。”云阳县住房和城乡建设委员会副主任余翔介绍。

2014年,云阳启动县城库岸环境综合整治工程,沿江镇街与多个部门协调配合,开展联合执法,对沿江砂石码头、涉江违建进行全面关停和拆除,并在滨江沿线布局了月光草坪、四方井、白兔井等8个主题公园和多个休闲节点。如今,环湖绿道如同一条绿色丝带蜿蜒在云阳的两江四岸,使得曾经“伤痕累累”的库岸,成为“世界龙乡·天生云阳”一颗璀璨的生态明珠。

爱晒太阳的云阳人,终于有了宽阔的地方承载自己的爱好。

天气晴好时,云阳的公园里总坐满了享受阳光的人们。老人们聚在一起下棋聊天,年轻人在草坪上野餐看书,小朋友在景观水渠间与光影一同戏水、逗鱼。人们沐浴在阳光下,享受着这座新城带来的舒适与便利。

今年67岁的张信民每天傍晚都要到环湖绿道上走一走,但更让她感慨的是,自己终于和老伴告别了需要与邻居共用卫生间的筒子楼,搬进了电梯房。电梯房不但水、电、天然气全通,而且周边还有智慧菜市场,“这样的好日子,以前可是没想到呀”。

现在,这座城市正将高铁门户、迎宾大道、商业中心、现代化医院、城市阳台、数字化城市运行和治理中心“六大标识性要素”有机融入城乡建设。

从升级改造100余个社区公园、口袋公园、拇指公园,到新建40余个老年食堂;从新建、改扩建学校近10所,到职业教育质量年报综合排名全国第11位;从全市率先通过“云上守望”平台全量归集县域感知资源,到连续2年获评中国领军智慧县级城市奖……一座“山水生态美、产业形态优、动力活力足、城市治理好、安全本底实”的人居环境卓越城市在峡江两岸舒展开来。

值得一提的是,人们在建设新城时,还意外发现了高品质井矿盐资源,仿佛是自然对云阳搬迁之勇的馈赠。如今,依靠新盐矿的云阳盐化有限公司已成为长江上游规模最大的制盐工业基地,当年云安盐场的后代在这里延续父辈的荣光。

傍晚时分,我们登上位于云阳县城最高处的磐石城遗址。夕阳的余晖洒在江面上,泛起点点金光。远处,新城的灯火次第亮起,与天边的星光连成一片。

“你看,这座城就像一棵大树。”同行的当地朋友说,“虽然经历过移植的阵痛,但它的根系始终深扎在这片土地,它的枝叶永远向着太阳。”

江水无声,带走的是岁月,带不走的是云阳人心中那轮光芒万丈的太阳。

编辑:龙宣辰 古文博